ダブルホーム制度を起点に、学生の主体的学びを育てる仕組みづくり/新潟大学

大学は、最終学歴となるような「学びのゴール」であると同時に、「働くことのスタート」の役割を求められ、変革を迫られている。キャリア教育、PBL・アクティブラーニングといった座学にとどまらない授業法、地域社会・産業社会、あるいは高校教育との連携・協働と、近年話題になっている大学改革の多くが、この文脈にあるといえるだろう。

この連載では、この「学ぶと働くをつなぐ」大学の位置づけに注目しながら、学長及び改革のキーパーソンへのインタビューを展開していく。各大学が活動の方向性を模索するなか、様々な取り組み事例を積極的に紹介していきたい。

今回は、「自律と創生」を理念に掲げ、COC+、AP等も活用して教育改革に取り組んできた新潟大学で、髙橋姿学長にお話をうかがった。

社会に出てからのミスマッチを懸念

新潟大学の髙橋姿学長に人材育成上の課題を痛切に感じさせたのは「3年3割」という言葉だったという。言うまでもなく、大卒者の3年以内離職率が3割程度で高止まりしていることを指す。

「ミスマッチングの極みです。転職しているなら否定するところではないかもしれませんが、それにしても、今の日本では3割は多すぎるのではないか」。大学がその3 年間の実態を把握することは難しいとしつつ、髙橋学長は「原因が分かれば、どういう教育が足りなかった、どういうキャリア指導が間違っていたと、教育を変えることができる」と思いを語る。

もう一つの問題意識として、地域に対する役割がある。例えばCOC+では、地域内就職率の10%向上が達成目標の一つになっている。しかし髙橋学長は、その10%の中身を問う。「東京の大企業のことも知っています、その選択肢もありました。けれども私は、地元に残ります」、そんな地元就業を目指したいという。

地域で学ぶ「ダブルホーム制」

ミスマッチ対策でも地元就職率向上策でもよく活用されるインターンシップだが、髙橋学長は「就職活動の一環ではなく、教育としてのインターンシップを、もっとやってもらいたいと思うんです」と言う。

一方で、医学部出身の髙橋学長は医師のインターン制度とその変化を間近に見てきた。かつてはもっぱら付属病院で現場を体験させてきたのが、10年ほど前からは、大学病院以外の病院、さらには県内に多いいわゆる僻地医療の現場を含め、診療所、保健所、行政等の現場にもインターン生を出すようにした。そのような現場を知ることで学生の意識が変わり、アクティブに学ぶようになる事例を見てきたという。

また、教育としてのインターンシップを考えるに当たり、髙橋学長が注目したのが、新潟大学独自の取り組みとして2007年度から行われている「ダブルホーム制」だ。学生が所属する学部を「第一のホーム」と位置づけ、そのほかに、学部の枠を超えて集まる「第二のホーム」で地域をフィールドに活動するというものだ。

「1年生から、15人ぐらいのグループで県内各地の集落に定期的に行って、色んな課題を見つけて一緒に取り組んだり、お祭りのお手伝いをしたり、とにかく繰り返していくんです」。授業科目「ダブルホーム活動入門」を履修する1年生が200名弱。そのうち9割強が実際にダブルホーム活動に入っていく。2015年度は16の「ホーム」に1年生から4年生まで316人の学生が参加した。教員35人と職員44人(いずれも2015年度)による教職協働の指導体制も特徴だ。

フィールドは中山間部の高齢化が進んだ集落が多い。「そこへ若者が入っていけば、最初はぎくしゃくするわけです。これまであまり大人と言葉を交わしたことのない学生も多いですから。それが活動を続けていくうちに、集落の長老の人たちとコミュニケーションが十分できるような、いわゆる大人になっていくんです」。

こうした成果から、「集落で行うダブルホームの仕組みを企業や行政に拡張できないか」という発想が生まれたという。ダブルホーム企業版は、医学インターンシップ他学部版と並んで、教育効果の高いインターンシップになり得ると髙橋学長は期待する。

また、1・2年生という時期のインターンシップには、「学ぶと働くをつなぐ」だけでなく、その手前のいわゆる転換教育の効果も期待される。これらの考えのもと、新潟大学では各種のインターンシップを充実させている。

「長期・有償型インターンシップ」は、研修を含めて半年以上に及ぶものを2012年度から実施。2015年度にはAPに採択され、1・2年次を対象に3カ月から1年のインターンシップを実施している。

COC+事業でも、学年進行に伴って専門的学修で習得すべき学問領域に密接に関連した「積み上げ型インターンシップ」をカリキュラムに位置づけ、参加学生数を伸ばしてきた。

「経済同友会連携インターンシップ」は1・2年生を対象に1カ月以上の長期で行うインターンシップで、次年度からの単位化を前提に、今年度はトライアル参加した。

様々な取り組みを合わせると、新潟大学のインターンシップは年間数百人規模となっている。しかし、1万人以上の学生に対する割合でいえば10%に満たない。将来は3割ぐらいにはしたいと髙橋学長は言う。

将来の展開としては、「インターナショナルインターンシップ」も構想されている。例えば2016年度に文部科学省の「世界展開力強化事業」に採択された工学部の「メコン諸国と連携した地域協働・ドミトリー型融合教育による理工系人材育成」では、カンボジア、ラオス、ベトナム、タイのメコン地域4大学の学生と多国籍チームを編成し、インターンシップに取り組むことになっている。

主・副専攻プログラムと学習成果を測るNBAS

キャリア教育の観点も含めて取り組んだ教育改革としては、「主専攻プログラム」「副専攻プログラム」がある。

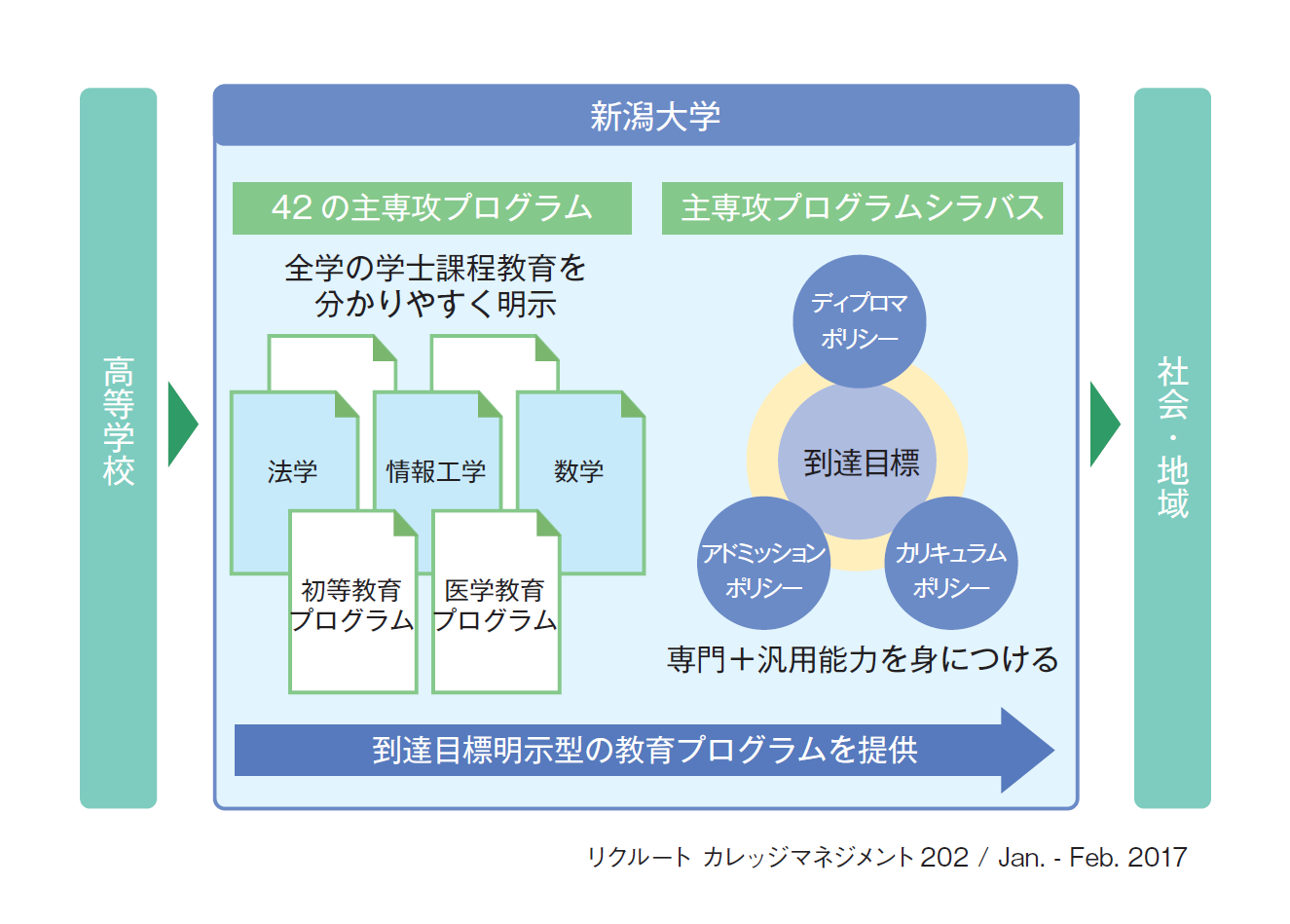

2006年度にスタートした「主専攻プログラム」は、「学科で何を教えるか」という考え方を転換し、「どういう能力を持つ人材になるか」という到達目標に向かって42のプログラムが用意される枠組み。自分がどういう人材になり、どう社会で活躍するか、そこに行くための方法を自分で選ぶ、自律の学びだ。

「副専攻プログラム」(2005年度開始)は、主専攻の120単位のほかに24単位以上を副専攻として学ぶと、卒業時に学位記とは別に履修プログラムの認定証書が授与されるもので、現在約40人が履修している。例えば主専攻が機械システム工学、副専攻が法律学で「法律に詳しいエンジニア」のように、どんな能力を身につけ、その能力を社会でどう活用するかを自覚的にする、まさに「学ぶ」と「働く」をつなぐ仕組みといえる。

教育改革の一環として学習成果の可視化にも取り組み、「新潟大学学士力アセスメントシステムNBAS(エヌバス:Niigata University BachelorAssessment System)」を2013 年から運用している。学生が「今自分がどこにいて、これからこの目標を達成するために何をしなければいけないのか」を理解しやすくし、自律的な学びを助けるものだ。

ただ、指導・評価の負担が大きいこともあり、当初は教員の反発が大きかった。しかし導入後、成果が具体的に見えてくるにつれ、反対の声は聞かれなくなったという。教員が成果を実感することが改革の鍵なのだ。

髙橋学長はここでも医学部の事例をもとに語る。「同じ頃に始まった『医療面接技術』で、似たようなことがありました。これは、診察をパターン化して、技術として細かく指導するものです。患者さんと目を合わせる、質問はイエスかノーかでなく幅広く答えられるオープンクエスチョンにする、具体的な言葉遣い、服装や髪形まで。評価も、できていれば2点、まあまあは1点、だめなら0点と、明確に数値化します」。

ファストフードの店員のマニュアル対応と同じだ、医者がそれでいいのかと、批判や反発が多かったそうだ。「ところが実際にそれを教えてみたら、まず学生を安心して患者さんの前に連れて行けるようになった。つまり、患者さんに失礼でなく経験を積ませることができる。そうすると、マニュアルでも基礎がある程度身についているから、自分の形やカラーをそこに乗せていけるんです」。このような学生の成長を体感すると「いい方法かもしれない」という認識が広まり、定着したという。

2017年度「創生学部」を新設

2017年度に新潟大学が開設する新学部の名称は「創生学部」という。これは「地域創生」から「地域」を意図的に取り去ったというものではなく、「自分で自分を創生する」という意味だ。

最大の特徴は、到達目標も学生自身が考える「到達目標創生型」の教育プログラム。「自律と創生」という理念を受けて、今まで以上に自律的な人材を育てていくのが開設の意図と髙橋学長は言う。「もう一つ、何で大学に入るのかよく分からない、文系か理系かも分からないという学生達の、受け皿的な役割も考えています。『自然科学系か人文社会系か』『白か黒か』ではなく、間のグレーという、今までは難しかった選択も可能になる」。

学生定員はわずか65名。専任教員は、学内から半数、残りの半数を外部から公募した。

「しみていく」ような改革を継続することが重要

改革の進め方について髙橋学長は、「全部が一緒に変わっていくというのは無理」と言う。

例えば創生学部では、「タイプ2 教員」として、各学系から期限付きで教員を「派遣」させることになっている。専任の教員だけでは数が不足という理由もあるが、それだけではない。タイプ2の教員が派遣期間を終えて各学部に帰っていった時、「創生学部のこういう点を、こう取り入れたらどうか」というふうに、創生学部の取り組みがだんだん「しみていく」ことを期待しているのだ。

学長自身が現場の教員達と直接話をすることもそうだ。「全局、17 カ所ぐらいになりますが、学長になってからたぶん2まわりしています」。教育や経営について話すなかで、少しでも「学長の言うことはもっともだ」と思う教員が増えれば、「しみていく」ように変わっていくだろうと髙橋学長は言う。

「大きい所帯なので、いきなり右に切る左に切るといっても、簡単には動きません。けれども、継続して舵を切り続けない限り、進みたい方向に変わってはいかない。

一方で、教育というのは、非常に慎重にしないといけないものだとも思っています。失敗した時の犠牲者は学生だからです。大学の教員は実験や研究が仕事ですが、教育だけは、実験ではありませんから」

(角方正幸 リアセックキャリア総合研究所 所長)