デメリットを逆手にとった改革でV字回復を実現/梅花女子大学

驚異の志願者回復

梅花女子大学(以下、梅花)は、キリスト教主義の女子教育を使命として1878(明治11)年に開設された梅花女学校に始まる。女子専門学校を経て1950年には短大となり、1964年には4年制大学を開設して、現在に至る。2018年度には創立140周年を迎える、伝統ある大学である。一貫した使命のもとで教育の伝統を培ってきたが、近年の少子化の影響は避けることができず、2000年代に入ると短期大学部も大学も定員割れが続き、2009年の大学の入学者は定員の50%を下回るという事態に陥った。短期大学部がそれ以上の定員割れをしていたことは言うまでもない。

なぜそこまでになったのか。小坂賢一郎理事長は、「それには2つの理由があります。1つは、経営の責任が不明確で、誰も責任をとらない構造になっていたことです。定員割れが続いても来年は何とかなるのではという、希望的観測のみで経営がなされていました。もう1つは、大学の将来に関するビジョンがないことでした。大学が進むべき道が示されていない中で、教職員は何をしたらよいか分かるはずもありません」と説明される。

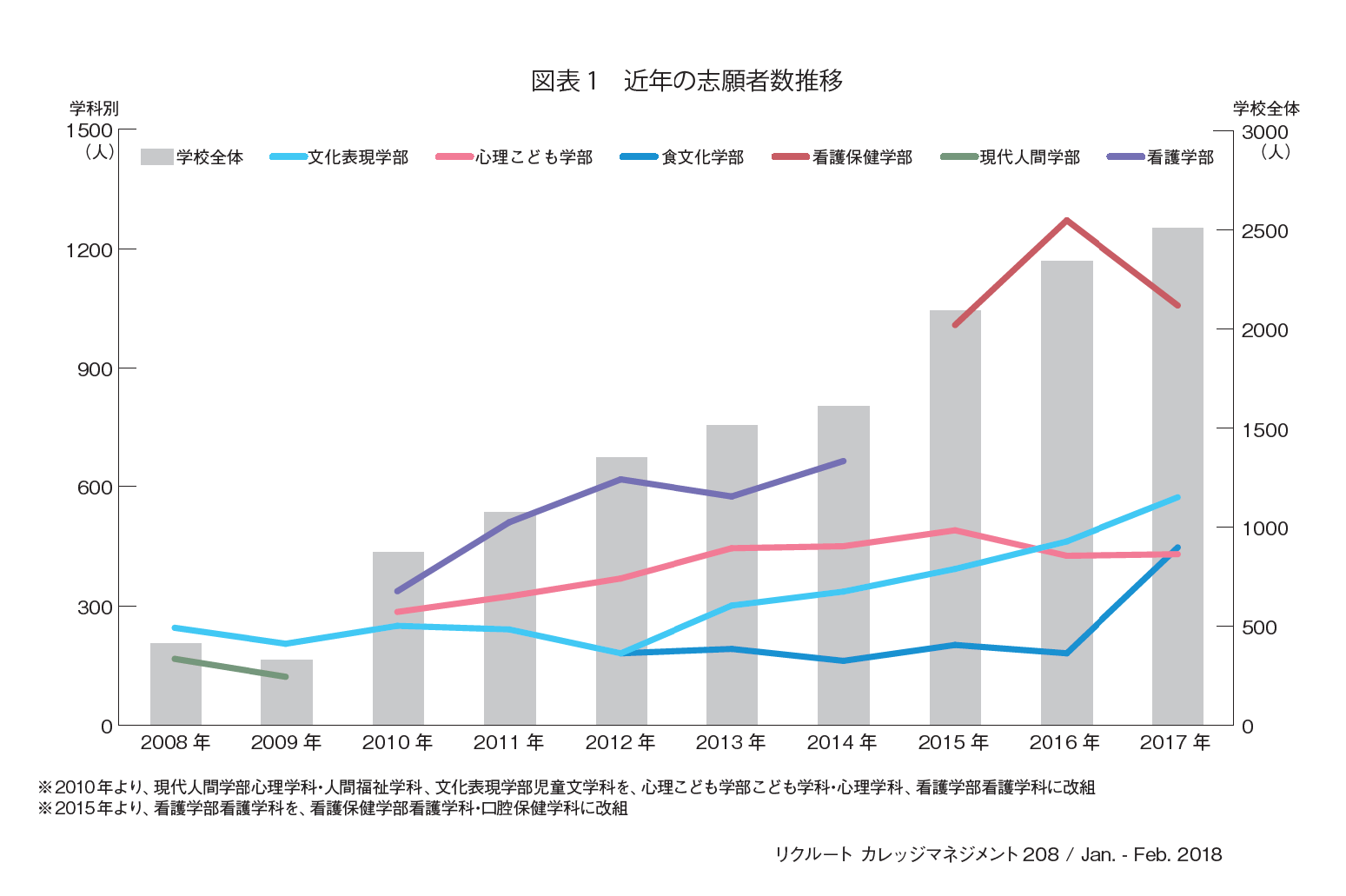

それが図表1に見るように志願者は大きく増加し、2017年は2009年の約8倍にも達し、十分に定員を充足するまでになった。看護や口腔保健等の医療系学科の志願者は突出しているが、それ以外の全ての学科においても志願者は増加傾向にある。たかだか10年に満たない期間で、なぜこうしたV字回復が可能になったのか。その改革の軌跡をたどってみよう。

デメリットをメリットに

小坂理事長は2010年に現職に就任する。前職は同志社女子大学にあり、また、梅花の理事でもあった。両大学はプロテスタントの会衆派に属す。これらの背景から理事長に就任したわけだが、実のところ、この窮状から脱することができるのか、甚だ自信はなかったという。同じ頃に就任した長澤修一学長と2人、建学の精神以外は全て変えるという意気込み、経営と教学は表裏一体というモットーのもと、タグを組んで改革に当たってきた。

さて、改革の基本方針は5つある(図表2)。これらは、大学経営の観点から言えば決してメリットではなく、むしろデメリットにもなりかねないものだ。それをいかにしてメリットに転化し、独自性として打ち出すかが鍵であった。第1は、キリスト教主義である。これはデメリットというわけではないが、必ずしも集客に結びつくわけではない。しかし、この建学のバックボーンを譲ることはできない。第2は、創立140年の歴史と伝統である。6万人にも及ぶ卒業生を生み出してきた教育方針は堅持すべきものとなる。もしかしたら改革の桎梏になるかもしれない伝統を、これからの大学の存立基盤、応援団として活かそうと考えた。第3は、女子教育である。志願者増を狙って女子大から共学に転換した大学は数多に及ぶ。しかしながら梅花では、女子大学であることを個性として売り出そうと考えた。それを表現したのが「チャレンジ&エレガンス」であり、仕事を通じて社会貢献できるおしゃれな女性の育成を目指した。第4は、1学年定員500人に満たない小規模大学であることだ。少子化が進む中、都市部の私学は規模拡大を競って生き残りを図ってきた。しかし、敢えてその道を選ばないことにした。というのは、小規模大学であるからこそ、少人数教育が可能になるからだ。学生一人ひとりに目をかける教育を行うことができる環境を重視し、小規模大学であることは梅花の最大のメリットだと、小坂理事長は言い切る。そして第5は、キャンパスのロケーションである。最寄駅は、JR茨木、阪急茨木市等であるが、そこからいずれもバスで20〜30分かかるキャンパスは決して通学に便利な場所とは言えない。しかし、北摂の丘陵地に広がるキャンパスは、ガーデンキャンパスの名の通り、緑が豊かで花に囲まれて美しい。キャンパス移転等でこの美しさを損なうことなく、最寄駅5カ所からスクールバスを走らせ、ノンストップで大学に到着できるようにすることで、利便性を確保している。

理事長によれば、これら5つの方針、特に女子大学を堅持することは、志願者マーケットでは半分どころか、約10%しか相手にできないことになるという。とはいえ、これらに磨きをかけることで、10%のマーケットにフォーカスを当て、確実に学生を集めようとしたのだ。デメリットをいかにしてメリットに転化するかとは、目から鱗である。

緻密なコストカットと大胆な投資

学生納付金に依存する日本の私立大学は、入学者が減少することは、即、経営を圧迫する。改革当時最初に着手されたのは、不要なものを入念にチェックしてコストカットを図ることであった。どのようにしても定員充足の見込みがない短期大学部の募集停止、学生の教育と直接関係のない生涯学習センターの廃止といった組織の見直しがあり、それと並行して、専任職員の徹底した少数精鋭主義化を目指し、職員人件費を大幅に減らした。恐らく、これが最も大変な改革であったろう。職員がいなければ大学は動かない。ましてや改革時には多くの労働力が必要になる。その中でいかにして職員の労働生産性を高めるか、これが鍵となる。

興味深いのは、その削減分のいくらかを教員の人件費に回して、専任教員の比率及び教員集団の質を高めようとしたことである。人件費を減らすことを考えれば、職員だけでなく教員もその対象になりそうなものだが、それはしなかった。少人数教育を掲げる以上、質の高い教育を提供できる教員集団を構築することが不可欠だと、理事長、学長は考えたからである。これは英断である。

そして次には、学部改組である。小規模女子大学ということもあり、人文学を中心とする古典的な学部構成だったところに、職業資格の取得を軸にした医療系の学部学科を新設して陣容を新たにしていった。具体的には、2010年には現代人間学部の心理こども学部への改組(こども学科と心理学科の設置)、看護学部看護学科の新設、2012年に食文化学部食文化学科の新設、2015年に看護学部を看護保健学部に変更して口腔保健学科の新設、2017年に食文化学部に管理栄養学科の新設と、わずか2010年から2017年にこれだけの改組新設が行われているのである。短距離走のスピードで長距離を走るような過酷なレースである。2009年の2学部6学科から、2017年には4学部9学科となったが、この学部の増設は定員を増やすことなく行われた。それは即ち、小規模で多様な教育プログラムを提供する大学に改組したことを意味する。狙いを定めた志願者マーケットの中の多様な志向、とりわけ職業資格取得を志向する層を新たに掬い取ろうとする戦略と見ることができる。この大胆な投資は、結果として「吉」と出たのである。

この矢継ぎ早の改革は、有無をも言わさずトップダウンで進められたことと推察したが、理事長、学長によればそんなことはないのだそうだ。確かに、改革は理事会としての決定であるから、その点ではトップダウンある。しかしながら、それでもって教学の改革ができるわけはない。どのような改革であっても、反対はつきものである。そうした反対の声に応じつつ、ボトムアップ的に改革を支える力を生み出す力を得ることができたのは、偏に学長の力であるという。学長は、学部教授会を全学教授会へと機構改革した教授会の議長として教学組織を率いるとともに、教員との懇談会、学生とのキャンパス・ミーティング等の機会を設けて、改革の方針を粘り強く説得し理解を求めてきた。

「大学の教員数が約140名、幼稚園、中学、高校を含む法人全体の教職員数が約300名と小規模な組織内で対立をしていれば負けてしまいます。改革には、全体としての団結が最も大事であり、それができれば、それだけ早く改革が進められます」と理事長が言われれば、それに呼応して学長は、「改革とは組織の問題だけではありません。それをいかに実質的な日常に定着させるかが重要で、そのためにはFDが欠かせません。全教員の授業公開の機会を前・後期それぞれ1回設ける、授業の実践報告会を教授会の前に30分行う等して教員を啓発していますし、また、優れた授業の取り組みを支援することで授業改革のインセンティブを高めることもしてきました。これらを通して教育の質も向上しつつあります」と話される。理事長と学長がタグを組んで改革を推進してきたという、そのありようが納得できた瞬間であった。

チャレンジ&エレガンス

どんなに良い改革をしているとしても、その情報が大学外に、とりわけ潜在的な志願者と、志願者の進路選択に影響を与える保護者や高校に伝わらなければ意味がない。そのためには、積極的な広報活動である。この苦境のなかにあっても広報費は削らなかったそうだ。むしろ、「おとなしい」「元気がない」という評判を覆し、元気のある大学というイメージを様々に打ち出そうとした。梅花を表現する梅花レッドのイメージカラーのもとで大学案内や看板等、大学を表す多くの媒体を新たにした。極めつきは、各種の大会での優勝経験を持ち全国的に知名度の高いチアリーティングを起用しての、テレビコマーシャルだ。コマーシャルで繰り返し流される音楽が人々の口に上るようになれば、しめたものである。

イメージを確実にするための1つとして、積極的に産学連携も進めている。一般に産学連携と言えば教員の研究に関する企業との連携を指すが、梅花の場合は学生と企業との連携を指す。学んだ専門をもとにした学生たちのアイデアを企業と連携して製品化するのである。「食」を媒介にした連携は多岐にわたり、考案した各種のレシピ等から商品化されたものも多い。「声」を媒介にしたCMや本の読み聞かせ等の取り組み、最近では、NTTの研究所との連携による触角の研究が始まっている。これは梅花の重要な広報活動であるとともに、学生の教育の一環でもある。学生にとってはPBLのよい機会であり、自分の考えや意見をどのように相手に伝えるか、アイデアをどのようにして実現していくかを、これらの産学連携を通じて学んでいく。

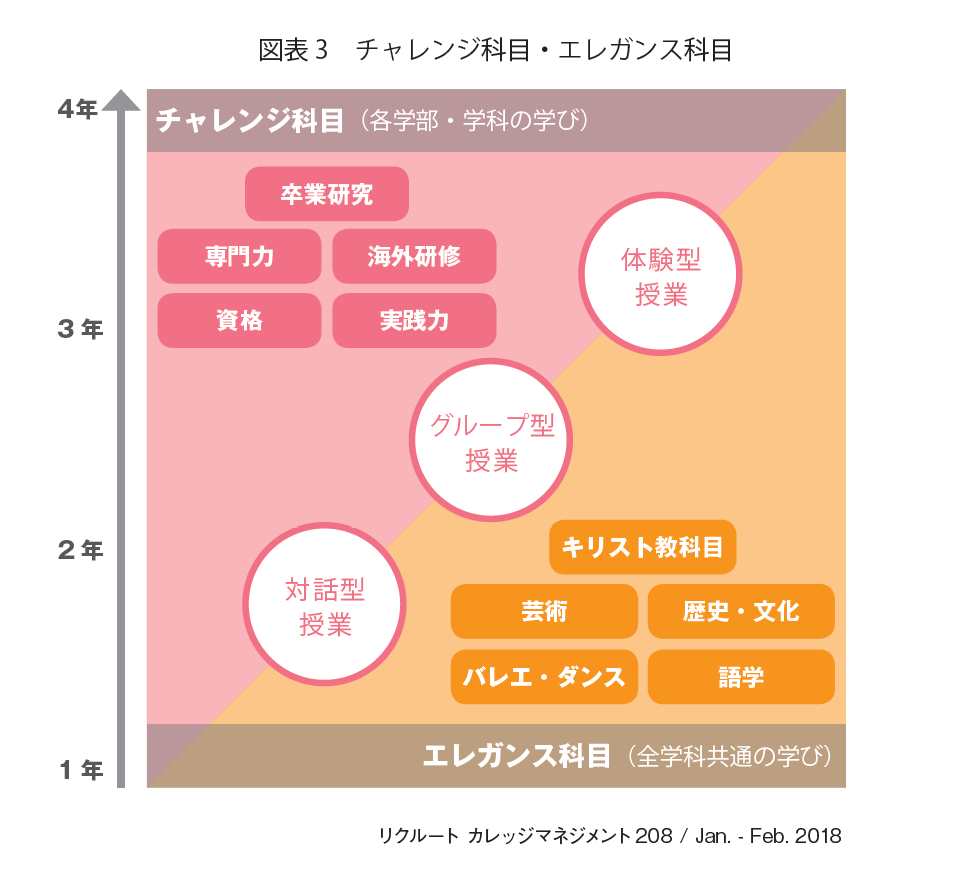

そして、一番大事なことは言うまでもなく学生の育成である。社会の多様な分野で活躍してくれる卒業生を送り出すことが、長い目で見たとき最も効果的な広報であり、改革の成果を示すものである。「チャレンジ&エレガンス」が教育目標を表す言葉だとすれば、それを実現するための教育課程がエレガンス科目とチャレンジ科目である。

エレガンス科目とは、入学者全員が共通に学ぶ科目群である(図表3)。ここで目を引くのが、芸術・身体表現として、バレエ、ダンス、ミュージカルが開講されていることである。エレガンスになるための条件の1つが、身体をつくるということなのであろう。これと関連して、2016年には梅花歌劇団「劇団この花」を設立し優秀な指導者を招き、本格的な活動を始めている。これもエレガンスの一環である。他方、チャレンジ科目は各学科の専門科目であり、4年間の学習の総まとめとして卒業研究が置かれているが、それとともに各学科で取得可能な資格と、それに向けての履修が重視されていることに特徴がある。チャレンジとは、社会で仕事をするチャレンジの意味が込められている。

真のオーダーメード教育を目指して

着々と改革を進めてきたように見えるが、実のところ、「薄氷を踏むような思いで1年1年綱渡りで過ごしてきました。5カ年計画を立てる等、とても無理でした。まだ強靭さが足りないこと、深く認識しています。本当の改革はこれからです」と、理事長は言われる。

では、何が本当の改革なのか。それはカリキュラムの改革だと学長は言われる。「まず、専任教員を中心とした体制でもって、専任が教養と専門の両方教えるような体制を作ることです。そのためには、教育だけでなく研究面でも優秀な教員を集めることが重要です。それと並行して、スリムで魅力的なカリキュラムとすべく、2016年度から第1次カリキュラム改革を始めていますが、2019年度から第2次カリキュラム改革に着手する予定です。一人ひとりの学生の個性を活かす梅花の真のオーダーメード教育を作ることが目標です」。

学部学科の改組が柱を立てる工程だとすれば、そこに屋根を葺き、壁を作る作業がカリキュラム改革ということになるのだろう。教育力を高めてエレガンスにチャレンジする女性を育成することが、大学のブランド力向上につながる。デメリットは確実にメリットに転化しつつある。

(吉田 文 早稲田大学 教授)

【印刷用記事】

デメリットを逆手にとった改革でV字回復を実現/梅花女子大学