大学を強くする「大学経営改革」[特別編] 2030年を見据えた大学マネジメント改革──自己革新が持続する組織の確立に向けて 吉武博通

未曾有の危機は自らの存在を問い直す好機でもある

2018年、18歳人口は約10年続いた120万人の踊り場から再び減少に転じ、2030年には100万人へ。さらに減少は加速し、2040年には約80万人にまで縮小すると予測(国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口(出生中位・死亡中位)」を基にした文部科学省推計)されている。

既に人手不足は深刻になりつつあるが、労働力人口のさらなる減少により、多くの分野で人材の確保が難しくなるだろう。社会保障費の増加に歯止めがかからない財政状況を考えると高等教育に投入される公費の縮減も避けられない。

一方で、高等教育に対する社会的要請はさらに多様化・高度化し、大学を見る社会の目は一層厳しさを増すだろう。人材や資金など経営資源の確保が難しくなるなか、大学はどのようにしてこれらの要請に応えていけばよいのだろうか。

人間は不都合な現実から目を背けるといわれている。未だ経験したことのない困難が目の前に立ちはだかろうとしているにも拘わらず、大学の危機感は総じて薄く、改革への取り組みも緩慢な印象が拭えない。

12年後には現実となる近い将来を見据えて、知恵を総動員し、ステークホルダーを巻き込みながら、生き残りの戦略を考え、果敢に実行する。大学に残されている時間はあまりない。

見方を変えると、世界に先駆けて少子化と高齢化が急速に進む課題先進国日本には、世界の研究と教育をリードするに十分な社会的ニーズがあふれているともいえる。

昭和46年6月中央教育審議会答申(所謂「四六答申」)は、学問研究の自由に対する保障は、大学が社会に貢献するための基本的条件としたうえで、「大学は、進んで歴史的・社会的な現実に直面し、そこから研究と教育を発展させる創造的な契機をくみとることができるような社会との新しい関係を作ることによって、その社会的役割を十分に果たすことに努めるべきであろう」と述べている。

大学にとって未曾有の危機は、自らの存在を問い直す好機でもある。

自由と伝統を守りながら自己革新を持続させる

大学は立ち止まっている訳ではない。ガバナンス改革、教育改革、入試改革など「改革」の名の下に、様々な取り組みが進んでいる。国も矢継ぎ早に政策を示し、それを強く促している。改革疲れが指摘されるほどに、改革は盛んに行われているともいえる。

大切なことは、改革が自己目的化することのないよう、改革によってどのような組織を創り上げたいのか、目指す姿を明らかにすることである。

具体的な姿は大学ごとに異なって当然だが、大学が等しく目指すべきだと考えるのは、「自由と伝統を守りながら、自己革新を持続させることのできる組織」の確立である。

日本は創業200年を超える長寿企業が世界でも突出して多いことが知られている。これらの企業に共通するのは、伝統を受け継ぎつつ、時代の変化を先取りする適応力である。

同じことは大学についてもいえる。苅谷(2017)は、オックスフォード大学など英米の代表的な大学の変革を紹介しながら、「古い歴史と実績を持つ大学ほど、それを維持するために猛烈な勢いで自己改革を進めています」と述べ、日本の大学に警鐘を鳴らしている。

「自由と伝統を守りながら、自己革新を持続させることのできる組織」を早期に創り上げることができれば、2030年以降の視野もひらけてくる。

人に働きかけ、協働的な営みを発展させる

近年、国が政策を示し、学長のリーダーシップの下での改革を促すという、国主導のうえからの改革が際立つようになった。その背後には、大学を時代遅れの存在と見なし、変革を強く迫る経済界の声もある。

このような動きの全てを否定するつもりはないが、制度を変え、強い権限を与えれば、改革が進むとの考えはあまりに安易過ぎる。

そもそも行政がどれだけ深くマネジメントについて考え、実践してきただろうか。企業経営には学ぶべき点も多いが、国に促されて女性活躍や働き方改革に取り組む企業も少なくない。大企業を中心に頻発する不祥事もマネジメントの不全を象徴している。マネジメントやリーダーシップについて学び、実践を通してそれを育むことは日本社会全体の課題といえる。

本稿では、マネジメントの定義を「人に働きかけて、協働的な営みを発展させることによって、経営資源の転換効率や環境適応の能力と創造性を高めて、企業の目的を実現しようとする活動」( 塩次・高橋・小林(2009))とし、「企業」を「組織」に置き換えて、議論を進めることにする。

大学と企業は、根拠法令が異なり、組織の目的も性格も異なる。一方で、ヒト、モノ、カネ、情報という経営資源を投入し、価値を創出・提供するという点で通じるところも多い。費用構造を比較すると、平均的に大学は企業に比べて人件費比率が高い。数字で見る限り、ヒトの活用の巧拙が価値の創出に及ぼす度合いは企業以上に大きいといえる。

それなのになぜ、人に働きかけ、協働的な営みを発展させるマネジメントが大学に根付かなかったのだろうか。

教員集団が意思決定を主導し、教員の活動や教員組織が聖域視されてきたこと、教員組織・職員組織共に組織を率いる能力を持った人材の育成環境が未成熟だったこと、需要が供給を上回る状況が長く続くなか、経営資源の効率的活用や環境適応への無関心が許容されてきたこと、などが理由として考えられる。

状況は大きく変わりつつある。経営資源に対する制約が強まるなか、教育・研究・学生サービスの質を高めながら、グローバル化に対応し、地域・社会貢献を充実させ、社会人や留学生など18歳人口の減少を補う新たな需要の開拓、多様な収入源の確保などに取り組まなければならない。

生産性を飛躍的に高め、協働的な営みを発展させ、創造性が発揮されるイノベーティブな組織を築き上げない限り、これらの課題を効果的に解決することはできない。

人に働きかけ、協働的な営みを発展させるマネジメントを早期に大学に根付かせていく必要がある。

組織と人事の一体的な改革が不可欠

小さな問題を一つひとつ解決することで、ある目的を達成しようとする手法をピースミール・エンジニアリング(piecemeal engineering)と呼ぶが、まさに「改善」は日々の積み重ねこそ大切である。

これに対して「改革」は、断片的な取り組みでは大きな成果を得られない。目指す姿に到達するための道筋としての「戦略」の全体像を示したうえで、総合的・体系的に取り組む必要がある。

その戦略の柱は、「組織の設計」と「人事管理の確立」である。連載75(本誌第209号)では、「組織と人事は車の両輪」との考えを示したうえで、組織の設計として、①組織・職位の機能、権限、責任の明確化、②意思決定プロセスの明確化、③業務の標準化とICTの高度利用、④「見える化」の徹底、⑤コミュニケーションの密度を高める仕組み、⑥持続的な改善を促進する仕掛け、の6点を挙げた。

また、人事管理の確立については、個々人が大学で働くことに何を求めているのかを理解することが出発点とし、①求める役職者像、教員像、職員像の明確化、②キャリアパスと評価基準の明確化、③公平な評価と処遇、④体系的な人材育成システム、の4点を挙げている。

組織と人事は互いに強い影響を与え合う相互連関の関係にある。いかにうまく組織を設計できたとしても、それを担う人材の能力や意欲が低ければ、組織は十分に機能しない。その逆に、優秀な人材を確保できたとしても、組織の設計に欠陥があり、やり甲斐を感じにくい仕事、非効率な処理方法などが続くと、モチベーションも低下し、成長実感も薄くなる。

組織と人事の一体的な改革が不可欠な理由はこの点にある。

教育研究に専念できる環境と職員業務の高度化

そのうえで、早急に着手すべき具体的な改革課題について考えてみたい。

まず、教育の質を高め、研究力を強化するためにも、教員が教育研究に専念できる環境を早急に整備する必要がある。

管理運営を中心に教員の業務負荷が年々増す傾向にあることは様々な形で指摘されている。教育内容や方法の見直し、組織としての教育力を高めるための教員間の協働や職員との協働等は、これらに取り組む教員の側に物理的・精神的ゆとりがなければ、容易には実現しない。

そのためにも、教員の業務を総点検し、教員自らが行う業務を厳選・重点化したうえで、判断や処理を思い切って職員に移管すべきである。

移管される側の職員についても、業務の棚卸しを行い、廃止や簡素化を進めるとともに、RPA(Robotic Process Automation)の導入を含むIT化を推進し、業務を抜本的に改革する必要がある。

RPAについては、深刻化する人手不足と働き方改革を追い風に、IT関連企業が積極的に事業展開しており、導入する大学も出始めてきた。事業者任せの安易な導入は避けるべきだが、定型業務処理の大幅な省力化・迅速化が期待できる有力な手段と考えられる。

これらの取り組みにより捻出した時間を、より高度な判断業務に振り向けることによって、職員の成長が促され、組織としての課題解決力も高まることになる。

「大学と教員の新たな関係」の構築が必要

これらは主として「業務」に着目した改革課題であるが、「人」に焦点を当てた課題についても並行して取り組む必要がある。

大学の競争力を構成する様々な要素の中で、最も重要なものは教員の教育研究力であろう。優れた教員の確保という点で、採用が決定的な意味を持つことは前号でも述べたが、採用後の育成のあり方も重要な課題である。

大学教員ほど仕事の成果や組織への貢献に大きな個人差がある職種は他に見当たらない。研究業績も高く、教育や管理運営に対する貢献度が高い教授と、過去何年も研究業績がなく、貢献度も低い教授が同じように処遇されるという不合理は、どの大学にも存在するであろう。

報酬や研究費の源泉が学生納付金や税金であることを考えると、このような状況の放置は許されないはずである。大学を取り巻く環境の悪化はこの不合理を解消する好機でもある。改革を標榜する以上、腹を括ってこの問題に取り組むべきである。

課題の一つは評価である。教員評価制度については、法人化以降の国立大学で導入が進んだのに対して、公立や私立はやや慎重のようである。

国立を含めて教員評価制度を導入した大学の多くは、教員の自己点検を通して教育研究水準の向上を促すことを主たる目的としている。給与・賞与への活用も進みつつあるが、水準向上自体は教員の意識に委ねられているのが実情と思われる。

評価を通して、①顕著な業績や顕著な貢献に報いる、②大多数の平均的な教員の活動に刺激を与える、③業績や貢献に著しく問題がある教員にペナルティを課す、という3点の実現は目指すべきであろう。

加えて、評価を対話の機会として積極的に活かすことが大切である。学部長や学科長が当該教員の考えや活動を理解するとともに、学部・学科としての期待や要望を伝える。業績や貢献を讃えると同時に、他方で問題があれば率直にそれを指摘する。評価を過度に精緻化することなく、相互理解に役立てる発想が重要である。

二つめの課題はFDである。広義のFDか狭義のFDかは別にして、FDが教員の教育能力の開発や授業内容・方法の改善にどの程度結びつきつつあるのかについて確認し、その結果を共有する必要があるのではなかろうか。優れた内容のFDセミナーも参加者が少数だったり、顔ぶれが同じだったりというケースが多いように思われる。

教員の能力開発の責任は一義的に教員本人が負うとしても、大学も組織として質保証責任を負う以上、教員の能力開発に何らかの関与は必要である。FDセミナーへの一定回数の出席義務化やFD活動の取り組みの教員評価への反映などは一つの方法だろう。

大学には、環境を整え、長い目で教育研究活動を見守る温かさとプロセスや成果を見極める厳しさの両方が求められる。大学と教員の新たな関係を構築する時期に来ていることは確かである。

マネジメント能力を養成する体系的な教育システム

新たな関係の構築に最も深く関わるのが学部長と学科長である。教員間の協働や教職間の協働が必要な課題も増え、学部長・学科長の役割は増すばかりであるが、学部長・学科長のマネジメント能力養成を目的とした研修は少ない。

学部長・学科長以外にも図書館長、研究所長・センター長、室長など教員が長を務める職位は多い。これらの役職者についても同様である。

学長や副学長を対象にした研修・セミナーは大学団体等が開催しているが、当該役職に就任して初めて参加したり、単発だったりと課題も多い。

多くの教員がマネジメントに携わりながら、組織を動かすための知識やスキルを体系的に学ぶ場が用意されていないのは根本的な問題である。

職員についても、理事・事務局長や部課長等に対するマネジャー教育をさらに充実させる必要がある。生産性、サービスの質、やり甲斐、働き方、職員の成長等は、役職者のマネジメント能力に大きく依存する。

大学にマネジメントを根付かせるためには、それを担う人材が不可欠であり、計画的・段階的にマネジメント能力を養成する体系的な教育システムの構築が急務である。

大学団体等が提供するプログラムやe-learning教材も大いに活用すべきである。大学間で連携する方法もある。ただ、教育・育成の主体はあくまでも大学自身である。

組織の本質を理解し、組織で働く人々に関心を寄せる。そのような人材を育て、真のマネジメントを大学に確立して、初めて2030年のさらにその先が見えてくるはずである。

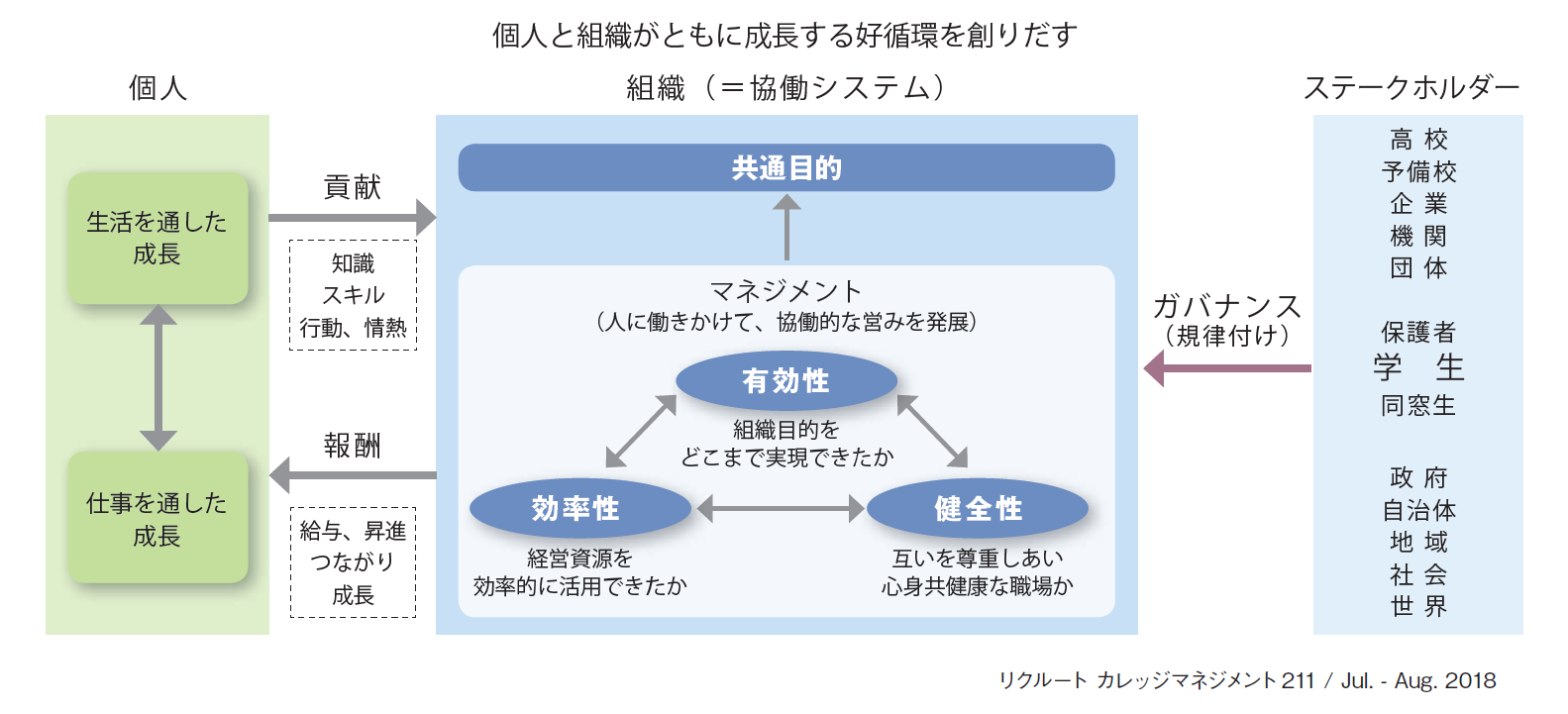

なお、上図は、個人と組織とステークホルダーの関係とマネジメントについて筆者の考えを図示したものである。

【参考文献】

苅谷剛彦(2017)『オックスフォードからの警鐘—グローバル化時代の大学論』中央公論新社

塩次喜代明・高橋伸夫・小林敏男(2009)『経営管理( 新版)』有斐閣

(吉武 博通 公立大学法人首都大学東京 理事)

【印刷用記事】

大学を強くする「大学経営改革」[特別編] 2030年を見据えた大学マネジメント改革──自己革新が持続する組織の確立に向けて 吉武博通