大学を強くする「大学経営改革」[80] 大学における研究の意義と課題について考える 吉武博通

教育と研究は一体不可分

研究は教育及び社会貢献とともに大学に求められる基本的な役割である。教育基本法は第7条1項において「大学は、学術の中心として、高い教養と専門的能力を培うとともに、深く真理を探究して新たな知見を創造し、これらの成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとする」とその役割を明記している。

中央教育審議会答申(2018年11月)『2040年に向けた高等教育のグランドデザイン』においても、「大学は、教育と研究を一体不可分のものとして人材育成と研究活動を行っており、自由な研究の遂行を通じて社会に大きく貢献している」と述べられている。

その一方で、教育の重要性に関する認識が広く共有されているのに対して、研究の意義に対する理解や重視の度合いについては、大学の置かれた状況、論じる者の立場や価値観等により大きく異なるのが現実である。

2005年中教審答申(将来像答申)で示された大学が有する7機能のうち「世界的研究・教育拠点」に重点を置く大学は、研究力の強化に特に注力するとともに高い研究力こそ質の高い教育の基盤との認識に立つだろう。他方で、教育力や学生支援の手厚さで受験生を惹きつけることに主眼を置く大学もある。

いずれの大学においても、個々の教員の教育能力や組織としての教育力が強く求められるようになってきたものの、教員の採用・昇任審査は依然として研究業績を主に行われることが多く、教員自身も自身の研究に関心が向きがちという状況が大きく変わってきたとは言い難い。

加えて、多くの大学において教員に科学研究費補助金の申請をはじめとする競争的資金の獲得を促す傾向が強まりつつある。学内での科研費セミナーだけでなく、企業・団体主催の対策セミナーも盛んである。

自校の特色や強みを伸ばすうえでも、教育の高度化を目指すうえでも、大学における研究の意義や教育と研究の関係について考えを整理しておくことは、大学運営に関わる以上、立場を超えて必要なことである。これらの理解なしに、教員を適切に採用したり評価したりすることも本来は難しいはずである。

本稿では、直近の公開データに基づき研究を巡る現状と課題を整理した後、関連文献を手掛かりに大学における研究の意義について考え、その在り方を検討するための視点を提供することとしたい。

研究環境と若手人材育成に関する強い危機意識

近年、日本人研究者のノーベル賞受賞が相次いでいるが、受賞者の発言に共通するのは我が国の研究の現状と将来に対する強い危機感である。

西尾章治郎大阪大学総長も「日本発の基礎研究が、世界を惹きつける存在であり続けることができるのか、『学術の中心』としての大学が国民の負託に応えることができるのか、今こそ、足元を見つめ直さねばならない。恣意性をはらんだ世界大学ランキングにおける個別大学の順位変動に一喜一憂するのでなく、研究力低下のトレンドを直視することが大切である」(西尾章治郎(2017)「学術・基礎研究の危機と大学」『IDE現代の高等教育』No.589)と述べている。

文部科学省科学技術・学術政策研究所(以下NISTEP)が産学官の一線級の研究者や有識者約2800名を対象に2016年度より行っている『科学技術の状況に係る総合的意識調査(NISTEP定点調査2017)』(2018.3)においても、我が国の基礎研究から、国際的に突出した成果が十分に生み出されていないとの認識が示されている。

特に、研究環境(基盤的経費や研究時間の確保)、若手研究者や研究者を目指す若手人材の育成に係る問題、優秀な外国人研究者を定着させるための取り組み、イノベーションの源としての基礎研究の多様性、科学技術における政府予算等に関して強い問題意識を有していることが分かる。

より具体的には、「選択と集中が過度に進んでいる」、「研究内容の偏りが見られ多様性は低下」、「出口志向が高まり、応用研究、実用性重視の研究が増加」、「諸外国(欧米、中国、インド)と比べたプレゼンスの低下」、「有名雑誌に掲載される日本の論文数が減少」、「国際会議の主要メンバーから日本人が減少、世界的に活躍している研究者が減少」、「運営費交付金の削減に伴い、研究者が削減され、研究時間の確保が困難になってきており、その影響が出始めている」、「基礎研究から応用、実用化への橋渡しがうまく機能していない」等の指摘がなされている。

国際的な存在感を低下させつつある我が国の研究

NISTEPがほぼ隔年で公表している『科学研究のベンチマーキング2017』(2017.8)では、論文数に着目し、2003-2005年平均と2013-2015年平均を比較することで日本のポジションの変化を明らかにしている。

それによると、整数カウント法による日本の論文数は2位から5位、Top10%補正論文数は5位から10位、Top1%補正論文数は6位から12位へ、それぞれ順位を下げている。

両期間で全世界の論文数が62%増加したのに対して、日本の論文数は、論文生産への関与度を示す整数カウント法で1%増、貢献度を示す分数カウント法で6%減となっている。他の主要国が論文数を伸ばすなか、我が国のみ停滞している状況は深刻である。

なかでも中国の伸び率は300%を超え、世界での存在感が急速に増しつつある。韓国の伸び率も100%を超えている(論文カウント方法の説明はNISTEP『科学研究のベンチマーキング2017』報道発表文書12 頁を参照)。

世界的に国際共著論文数が増加していることも近年の研究活動の特徴であり、国際共著率が指定国立大学法人の申請要件の一つになる等、国も政策面で重視している。

日本の国際共著率は、両期間で22.0%から30.1%に増加しているが、主要国の国際共著相手を見ると、ここでも中国が存在感を増している。例えば、米国の国際共著相手の第1位は中国であり、以下英国、ドイツ、カナダ、フランスと続き、日本は2003-2005年の4位から順位を下げ、2013-2015年は8番目の相手国にとどまっている。

ベンチマーキングでは、日本の論文生産における部門・組織区分別の構造変化も追っている。

そのなかで、大学等部門(国公私立大学、高専、大学共同利用機関法人)が日本の論文生産の74~75%前後を担っていること、企業部門は1995年頃から急激に存在感を低下させていること、公的機関部門が2000年以降存在感を増しつつあること、といった状況が明らかにされている。

NISTEP『科学技術指標2018』も、日本企業の論文数の減少を指摘するとともに、一方で、産学共著論文数の割合が増加していること、日本の大学と民間企業の共同研究実施件数及び研究費受入額が着実に上昇しているという実態も明らかにしている。

人文・社会科学の特性に応じた評価指標の構築

これらのデータが描き出すのは、資金面あるいは時間的な制約が増すなか、国際共著率を高め、企業との連携を深めながらも、論文生産が停滞し、世界における存在感を急速に低下させつつある我が国の研究の現状である。将来を担う若手人材の育成にも大きな問題を抱えている。

視点を変えると、実態が可視化されることで問題の構造もより鮮明になり、それらを共有することで、解決に向けた道筋を見いだすこともできる。

問題はこれらの分析対象が自然科学系に限られるという点である。『科学技術指標2018』において、社会科学の論文動向に関する分析が一部試行されているが、人文学、社会科学、教育、芸術等の分野の研究の実態をどう認識するかは今後の大きな課題である。

国を超えた共同研究が盛んになる一方で、学術研究における国際競争は激しさを増しつつある。国内においてはイノベーション創出への期待が高まるとともに、選択と集中、企業や社会と結びついた研究が一層重視される傾向にある。

これらの状況の行き過ぎを危惧する声は自然科学系分野においても少なくない。先に述べたノーベル賞受賞者による警鐘がその象徴である。

このようななか、日本学術会議は『学術の総合的発展をめざして─人文・社会科学からの提言─』(2017.6)において、「人文・社会科学には、時間と空間の視座を組み合わせ、多様なアプローチを駆使して諸価値を批判的に検証するという特質がある。学術の発展のためには、とりわけ中長期的な社会的要請に応えるためには、人文・社会科学のこの特質を活かすことが欠かせない。人文・社会科学と自然科学の双方が協働して学術の危機を克服し、人類が直面する諸問題の解決に当たらなければならない」と述べたうえで、5つの提言を行っている。

その2つ目の「研究の質向上の視点から評価指標を再構築する」では、研究の多様性、文献への依存度の高さ、成果の公表方法、「スロー・サイエンス性」といった特性を考慮した評価方法や資金配分の必要性に触れつつ、「人文・社会科学の側でも、研究成果の公開・共有・可視性の向上を図り、分野の特性に応じた評価指標を確立させるべく努力しなければならない」と指摘している。

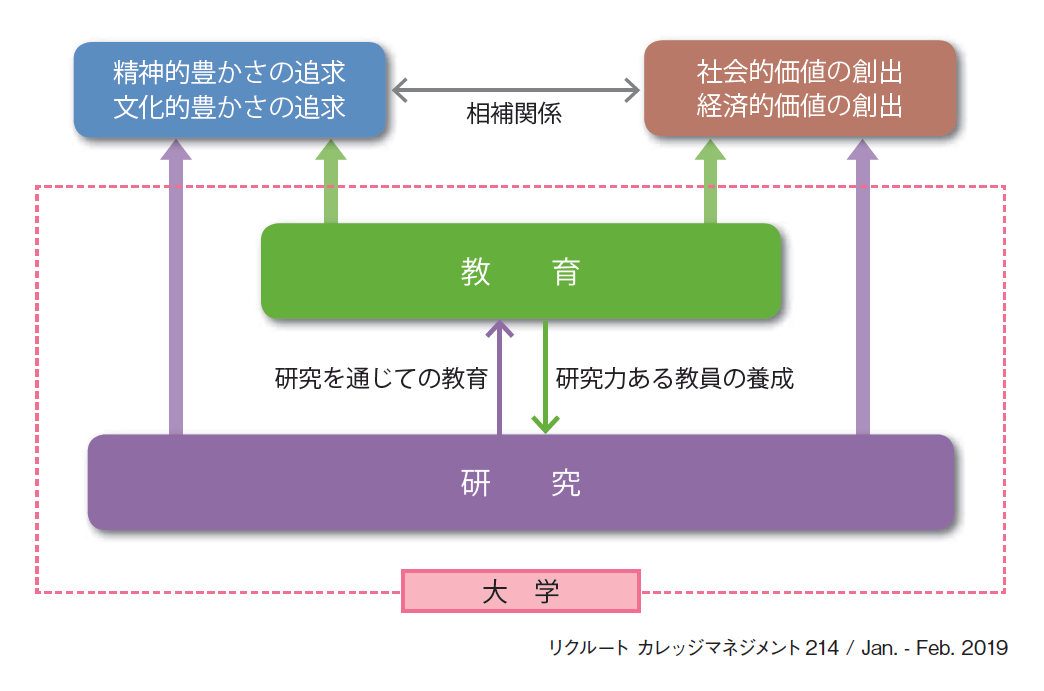

社会的・経済的価値の創出と精神・文化の豊かさの追求への貢献

研究に関する我が国の現状は、社会に如何なる問題をもたらすのであろうか。研究の意義、研究と社会の関係を考えるうえで、重要な問いである。

国際的な存在感の低下は研究に限ったものではない。1995年時点で世界の17%を占めていた国内総生産(名目GDP)は6%まで低下し、一人当たりGDPもOECD諸国中3位から20位前後にまで後退している。

こうした状況もあり、科学技術イノベーションの創出による経済成長の実現といった文脈で、研究が語られる傾向が近年ますます強まってきた。また、社会的課題の解決や地球規模課題への対応に資する知の創出への期待も高まりつつある。

これらの期待に応えることが今日の研究に課せられた重要な役割であることは改めて強調するまでもない。社会的価値や経済的価値の創出への貢献は、社会の支持を得ながら、研究を持続・発展させるために必須の要件である。

同時に、研究にはもう一つのより根源的・本質的とも言える役割がある。研究に不可欠な好奇心や探究心、真理探究の過程で培った思考や技法は、精神の豊かさを育み、より良く生きる力となる。研究によって生み出された知識は、知の地平を広げ、文化の豊かさを育む。

例えば、研究と実務の間では、その違いばかりが強調されがちだが、好奇心・探究心は研究のみならずあらゆる知的活動の起点となる。また、問題設定から調査・情報収集、考察を経て結論を導き出す思考過程は、研究のみならず様々な場面において有用かつ不可欠な要素である。

大学の研究の意義と課題を考えるための枠組み(概念図)

「研究を通じての教育」の意味を再確認する

その意味からも、1810年創設のベルリン大学を特徴づける「研究を通じての教育」というフンボルト理念に立ち返り、その意義を確認しておく必要がある。

そもそも中世大学は教育を使命とし、教育と研究を使命とする大学が本格的に登場するのはベルリン大学からとされている。

潮木(2008)は、研究中心主義のベルリン大学が相手としたのは少数の選ばれた学生だったことを紹介しつつ、「研究を通じての教育」という構想は有効性を失ったのだろうかと問いかける。

そのうえで、21世紀社会を「次々とおこるさまざまな問題をいかに解決するか、幅広い人々の知的な活動に依存する度合いがますます高まる時代」、「研究活動が大学の内部だけに限られるのではなく、行政、企業、市民活動さまざまな分野にますます拡大していく時代」とし、「時代はこうした知的な活動の担い手が多数育つことを求めている」と述べている。

大学ごとに教育・研究間の重点の置き方は異なるだろうが、研究は、いわゆる研究大学や選抜性の高い大学だけに課せられた役割ではない。専門とする学問領域を広く俯瞰しつつ、探求すべき問いを立て、情熱と誠実さを持って研究を遂行する姿勢と能力がなければ、主体的に学び続ける力を学生に身につけさせることなどできない。

大学院改革、研究倫理、研究に対する組織的支援

最後に、研究に関して特に重要と考えられる課題を3点だけ挙げて本稿を括りたい。

1つは大学院に関する問題である。優れた研究者や大学教員を養成するためには、大学院を質と量の両面で充実させていく必要がある。量的側面だけを見ても、博士課程入学者は過去最多となる2003年度1万8232人に対して2018年度は1万4904人と2割近く減少、そのうち人文・社会科学は約4割、理学・工学は合計で約3割減少している。実効ある大学院改革が急務である。

2つ目は研究倫理である。黒木(2016)は「研究者の心に内在している競争心、自らのストーリー通りに自然を解き明かせるという思い上がり、科学コミュニティーの主導権を握ろうという野心、若い研究者を思うがままに使おうとするトップダウン運営等々、諸々の要因が複雑に絡み合い、不正にいたる。その意味で、研究不正は、研究と研究者に潜在する内面の問題に起因する」と指摘する。

研究への信頼失墜は、研究を支える社会的・経済的基盤を失うことにつながりかねない。

3つ目は研究に対する組織的な支援である。NISTEP定点調査2017でも、基盤的経費の問題と並び、研究者の研究時間を確保するための取り組みと研究活動を円滑に実施するための業務に従事する専門人材(リサーチ・アドミニストレーター等)の育成・確保に対して、著しく不十分との認識が示されている。

教員と職員の機能分担や協働の在り方、大学機能の高度化を支える専門職人材の配置・育成等、大学運営の構造に関わる根本問題でもある。

研究は対象やアプローチ等あらゆる面で多様であり、その多様性は増大する一方である。大学を運営する立場からは掴み所がないというのが率直な実感かもしれないが、研究への関心なしに教員と真の対話を行うことも、教育の在り方を深く考えることもできない。本稿が大学の研究を見つめ直す契機となればと願う。

【参考文献】

潮木守一(2008)『フンボルト理念の終焉?─現代大学の新次元』東信堂

黒木登志夫(2016)『研究不正』中央公論新社

(吉武 博通 公立大学法人首都大学東京 理事)

【印刷用記事】