特別編/入学者選抜改革の動向

高大接続の入学者選抜 特別編/入学者選抜改革の動向

大学のアドミッション・ポリシー(以下、AP)に即した個別入試の改革が進んでいる。小誌では連載「高大接続の入学者選抜」で、大学独自の様々な取り組みを紹介してきた。また、2017年11月発行の207 号では当時の入学者選抜改革の動向を示した。本稿ではそれ以降の動きを踏まえ、これまでの分析と2019年度の動きを俯瞰したい。

第1章 時系列で入学者選抜改革を俯瞰する

独自性の高い教育と入学者選抜によるフィルタリング

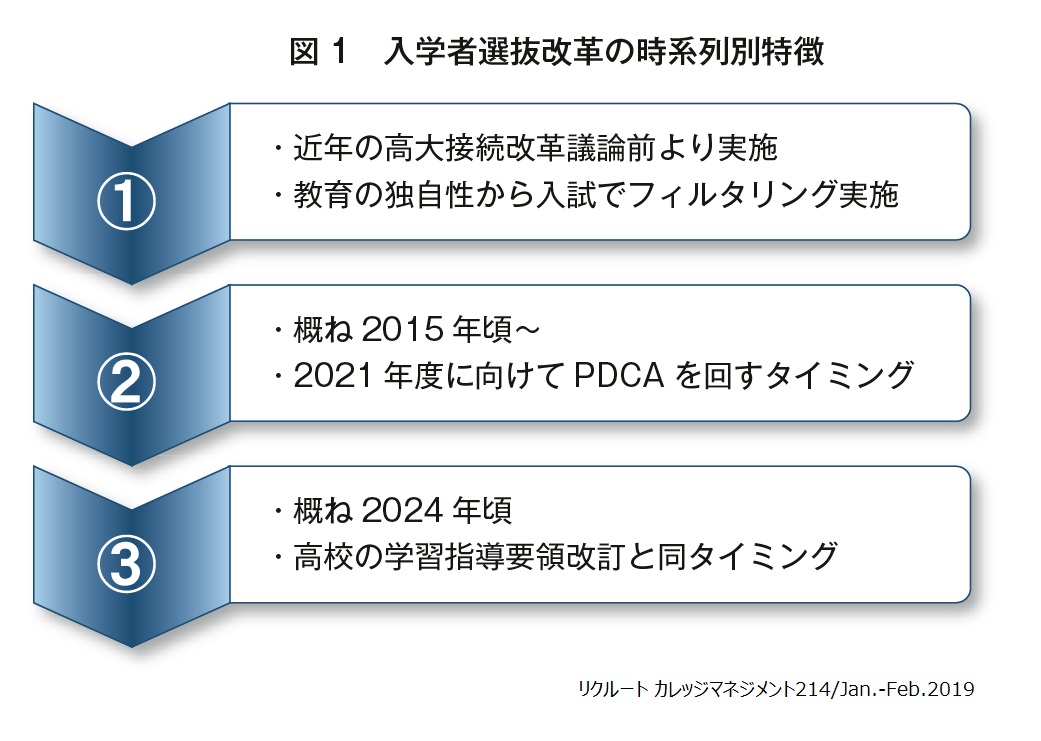

昨今の入学者選抜改革は時期により3つの区分に分けられる(図1)。

まずは、自校の教育と相性の良い学生を獲得する仕組みを、国の高大接続議論より以前から講じてきた大学である(図1の①)。先行事例とも言うべきその内容は、教育内容に照らして学力以外の要素をいかに評価するかに注意を向けているものが多い。例えば国際基督教大学(ICU)は従前より入学後の教育への適性を測る目的で「リベラルアーツ適性」を一般入試の評価手法の一つに設定していた。2015年よりATLASと改称し、ICUの教育の特徴である「ダイアログ」=対話型教育に対応できる「聴く力」と、多様な趣旨の設問に対応できる広い知的基盤を持つかを問う形式に進化させている。慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス(SFC)の環境情報学部・総合政策学部では、1990年設立と同時に国内初のAO入試を導入し、学力だけではなく「独自の着眼点や経験値があるか」を問うた。九州大学の旧21世紀プログラムは2018年に共創学部へと発展改組したが、AO入試では従来同様に、講義・レポート・ディスカッションで2日間をかけて丹念に受験生の思考力等を問うプロセスを設計している。これまでは「対策がしにくい」「併願が難しい」とされてきたこうした学校群が、現在脚光を浴びている。①の大学群は、敢えて言えば、とりたてて「入学者選抜改革」というもの自体に目新しさは感じていないであろう。教育に強い独自性を有し、その教育を提供する対象を入学者選抜によりフィルタリングすることで適性の高い人材を選抜し、育成輩出することでさらなるブランド力につなげているとも言える。

2020年に向けてPDCAを回す第2陣

次に、2020年に向けて体制を整える動きである。これはまさに文部科学省の議論のスケジュールに合わせた検討であり、大学入学希望者共通テストの運用が開始される2020年を見据えた個別校改革である(図1の②)。例えば、2016年に推薦入試を導入した東京大学、同年に特色入試を導入した京都大学、2017年に従前のAO入試を改革してAO入試(高大接続重視型)を開始した鎌倉女子大学、2018年に入学後のアクティブ・ラーニング型授業に対する適性を測る意味合いでPASCAL入試を導入した創価大学、同年に高大接続入試を導入した中京大学等が挙げられる。筆者はこれまで、小誌連載の「高大接続の入学者選抜」で全国の入試改革を取材してきたが、②の大学群でよく聞かれるのが、「センター入試が変わるタイミングまでに新しい入学者選抜の学内議論を進め、現場のPDCAサイクルをある程度回しておく必要がある」という趣旨の言葉だ。学部教育の内容に照らし、本来問うべき資質能力をどのように位置づけるか。それを評価するにはどんな方法が適切か。実施体制や運用面での課題は何か。評価者の育成をどうするか。世間では共通テストの試行テストに注目が集まっているが、個別の大学に閉じた話であっても、入試という一大事業において、現場検証すべき課題は多い。

最近多くお問い合わせいただくのが、「大学別の入試でも記述式はやらなければいけないのか」「面接だけでは多面的評価とは言えないのか」といった、評価手法に関する内容である。どの入試方式でも思考力・判断力・表現力等を問うべしとの趣旨を鑑み、評価方法は何を置くのが最適なのか。それは各大学の判断によるが、こうした質問には現場の戸惑いが端的に表れているように感じる。理念は理解できても、やはり「公平性」「公正性」の観点から、1点刻み評価でなくなることの運用面での負担は大きい。しかし、一度現場でサイクルを回しておけば、自校で取り組むべき内容や注意すべき点が見えてくるのであろう。

また、大学入学者選抜実施要項に照らし、大きな入試変更は概ね2年前を目処に公表するべしという通称「2年前ルール」に則り、2021年度入試の方針を公表する大学も出てきている。本号の事例校で取り上げているのが一例だが、「共通テストを使うか否か」「英語四技能の扱い」「記述式をどうするか」等に注目が集まる。ただし、その実は「学力の3要素育成をどのように行うのか」という各大学の教育スタンスを示すものであり、方法論のみの議論になりがちな現状はまだその本質を突く大学が決して多くはないことの裏返しでもあるだろう。遅くとも今年度末までには情報開示が進むものと思われる。

学習指導要領改訂に向けた改革では手遅れか

最後に、2022年度より年次進行で始まる高校の新学習指導要領を受けた高校生が卒業するタイミングの、2025年度に向けた動きである(図1の③)。既に小学校から導入が進む新学習指導要領の高等学校における目玉は「探究」「主体的・対話的で深い学び」「カリキュラムマネジメント」等であり、科目変更のみならず、教育者主体から学習者主体へのスタンス変更が強く押し出されている。生徒が「何ができるようになるか」を軸に展開される高校の授業は、大学での教え方や学生指導の方針に多大な影響を及ぼす。当然入試の在り様も変化せざるを得ないだろう。今回事例校として取り上げた早稲田大学の記者会見でも、「2025年度以降を見据えて2021年度からの期間を捉える」という内容があった。段階的に細かくチューニングしていく必要があるということであろう。小誌213号でも特集したが、既に高校は変化しつつある。全国の高校で変化が確実となるタイミングに合わせていく動きは合理的だが、実務に大きな影響を及ぼす入試関連システムの変更は1回に留めたいという現場運用面からの都合も大きいようだ。筆者の主観としては、段階的に変化している高校の状況をそれで受け止めきれるのかは疑問である。

第2章 入学者選抜改革を評価観点から4象限に分けて俯瞰する

評価の全容は非公表が多い現状

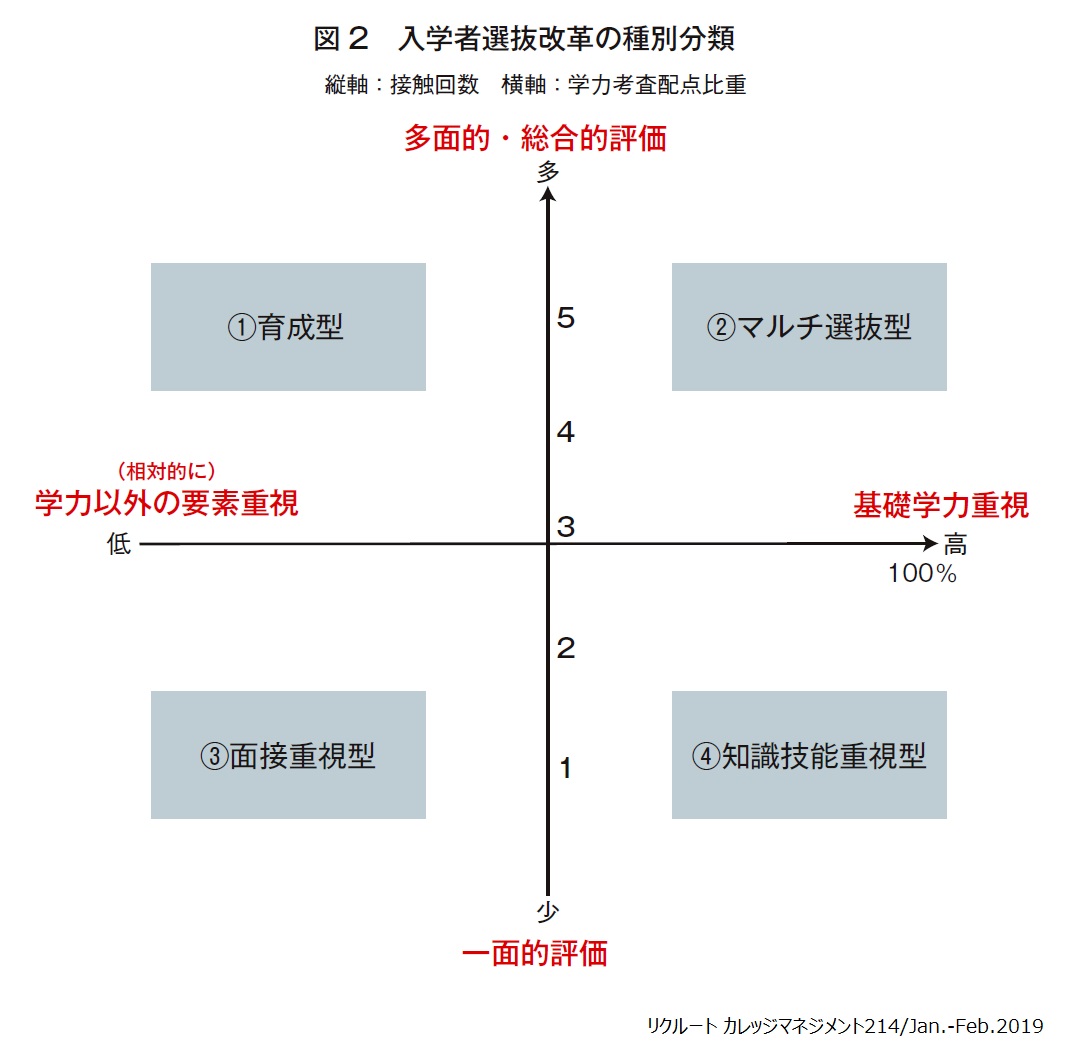

編集部では、前述したタイミングによる違いのほかに、これまでの取り組みの内容から分類を試みた。検討の結果、2つの軸で4象限に分類し、それぞれの象限でどのような特徴があるかを考察した(図2)。なお、図が似ているが、207号「多様化する入学者選抜の現在」で示した4象限とは別のものである。

まず、縦軸に多面的・総合的な評価となる指標として、「接触回数」を設定した。その入試制度における評価手法の数に、入試設計全体で何回受験生に接しているかという観点を加えた値だ。例えば、評価方法が「面接」「小論文」「グループワーク」「学力考査」の4つで、入試出願前にオープンキャンパス参加が1回以上必須であれば、4+1=5pt ということになる。より多く受験生に接し、受験生を理解し、多面的に評価する観点を設定している入試が上の象限に来るため、マッチングの意味合いが強くなる。逆に下の象限に来るのは相対的に一面的評価の入試ということになるが、学力以外の要素を重視する入試も多分に含まれる。学力以外の要素のうち単体を重視して評価する場合も下の象限に含まれるためである。あくまで評価観点が複合的か単一的か、という観点による分類だ。入学後の教育への接続から、こうした方向性は決められて然るべきであろう。

次に横軸である。横軸には入試全体に占める学力考査の比重を当てた。学力の3 要素評価のうち、「知識・技能」に当たるであろう学力評価の比重が高い大学は右の象限に配置される。概ね、選抜性が高いタイプである。ただし、これは評価比重を公表していることが前提だ。2018年現在、学力の3要素を多面的・総合的に評価する入試を設計している大学であっても、評価の比重まで公表している大学は、残念ながら極めて少ない。大学入学者選抜実施要項の第2 には、「APにおいて、抽象的な『求める学生像』だけでなく、入学志願者に高等学校段階までにどのような力を培うことを求めるのか、そうした力をどのような基準・方法によって評価するのか等について可能な限り具体的に示す。(中略)各大学の特色等に応じて具体的な評価方法や要素ごとの評価の重み付け等について検討の上、それぞれについて適切に評価するよう努める」とある。また、3ポリシーのガイドラインには、「入学者選抜において、AP を具現化するためにどのような評価方法を多角的に活用するのか、それぞれの評価方法をどの程度の比重で扱うのか等を具体的に示すこと」と書かれており、評価の比重等についても検討しAP に反映するように努めることが示されている。どんな教育のためにどんな方法で何をどのくらい評価するのか、というのが整合性高く示されるのが理想であろうが、今回分析に際し様々な募集要項を読む中では、評価観点は示してあるところは増えてきているものの、評価の比重を明確に示すものは決して多くなかった。一方で現在の国公私立問わずAO 推薦入試で圧倒的に多いのが「総合的に評価する」という文言である。特に書類審査が入る場合、この文言があることが多い。当然評価比重は言及されていない。

また、国立大学はAO推薦型であっても学力考査としてセンター試験を組み込んでいる大学が多いが、センター試験の配点は公表していても、入試全体の合計点は公表がないというケースも多々ある。その場合は各評価手法をそれぞれどの程度重視しているのかを見ることはできない。国立で配点を公表しているのは大阪大学の世界適塾入試、東北大学のAO入試、島根大学の地域貢献人材育成入試、長崎大学多文化社会学部の一般入試(批判的・論理的思考テスト)等がある。センター試験をどのように見るかは概ね共通しており、学力配分が高い選抜型である傾向が強い。

翻って私立大学を見ても公表は進んでいるとは言い難い。公表しているのは鎌倉女子大学のAO 入試(高大接続重視型)、広島修道大学のAOインターアクション入試、広島工業大学のAO入試、女子栄養大学のアクティブ・ラーニング入試等がある。

多面的評価はマッチング型、学力重視は選抜型

では、図2の各象限について具体的に見ていこう。

なお、例示は要綱等を見て総合的に判断している。

【象限①:育成型 接触回数多学力評価比重低】

校風・風土への適性評価や目的意識の確認等を中心に、複数回の接触やガイダンス等を通じて受験者を育成していくタイプの入試。評価方法は面接等の対面評価が多く、教職員との対話を通して相互理解を深める、企業採用面接に近い形となる。

例)九州産業大学育成型入試

【象限②:マルチ選抜型 接触回数多学力評価比重高】

知識・技能評価比重が高い一方、学部学科に関する興味関心や志願度合いを確かめる等の理由で複数回接触を行うケース。学力を重視しつつも評価方法が多様で、書類を含め複合的に受験者を分解する、丁寧な入試設計が多い。偏差値上位校で入試時点での人材の多様性確保・牽引人材確保のために設けられている特別入試等も概ねこの象限に含まれる。

例)九州大学共創学部AO入試、お茶の水女子大学新フンボルト入試

【象限③:面接重視型 接触回数少学力評価比重低】

学力以外の要素評価を重んじるが、何度も接触して深くコミュニケーションを重ねるというより、入試本番での対面評価を重視するケース。評価方法は面接が中心。または、予めIR等により特定の素質がある人材が入学後成長するというファクトを持つ場合に、それに絞った評価を行うものもある。

【象限④:知識技能重視型 接触回数少学力評価比重高】

知識・技能を重視する上位総合大学で多いケース。特に研究型大学においては複数要素評価を行っていても評価枠内での基礎学力の配点が高く、この象限に配置される傾向が強い。

例)東京大学推薦入試

当然のことと思われるかもしれないが、今回分析で見えてきた重要な観点は、「その大学(学部学科)のカレッジ・レディネスは何か」という点である。従来、大学は自ら目的意識を持ち、自律的に学ぶ必要があるとされてきた。自ら学ぼうとする姿勢だけではなく、「読む」「調べる」「まとめる」といった学習技術の習得や、「深く考えて自らの論を立てる力」が獲得できなければ、体系的に学問を修めることは難しい。そんな状況の中、高校は現実的には大学入試の対策を講じる必要があり、「入試の準備はできていても大学教育への準備はできていない」という状況が多発した。それが、小誌213 号でも特集したように、学習指導要領改訂を見据え、既に高校現場は変わり始めている。では、大学はどうであろうか。

旧学力=知識・技能は、多くの大学にとっては変わらず大学教育の基礎であろう。ただ、学力だけで評価するのではなく、様々な要素の評価を追加して多面的にすることが必要だと言われている。その際避けて通れないのが、カレッジ・レディネスという観点だ。大学教育に必要な要素は何か。従来は知識・技能に偏っていたが、例えば、ゼミ形式の授業が多いので議論に参加できる主体性と傾聴力が必要である、実習が多いので対人スキルが低いと困る、研究大学として資料をたくさん読める解読力や集中力が欲しい等、大学によって事情は異なるであろう。また、その中には入学後育めるものもあれば、高校までに育んできてほしいものもあるだろう。問われているのはそこだ。本来どんな資質能力が必要な学びなのか。その資質能力を実績により判断するのか、入試の中で問うのか、入学後教育を用意するのか。どうすれば大学で花開かせ社会につなぐことができるのか。そうした視点での設計や教育開発が必要であろう。

第3章 移行期間の2019年度改革

最後に、直近の2019年度入学者選抜の動向に視点を移したい。大きな変化を目前にした2019年度の入学者選抜改革は全体的に控えめだが、そんな中にあって改革を断行している2大学をご紹介したい。

全学的な国際化を背景に英語四技能活用を進める明治大学

明治大学(以下、明治)で英語四技能活用が進んでいる。2017年度経営学部が一般選抜入試で、政治経済学部が特別入試でそれぞれ外部試験を取り入れた四技能型を導入したのを皮切りに、翌年は商・国際日本学部の一般選抜入試で活用が始まった。2019年度は農・経営・国際日本・総合数理学部の全学部統一入試で外部資格試験のスコア活用が始まる。前経営学部長で入試改革担当副学長の牛丸教授は、「受験生が12年連続10万人を突破し10学部を擁する総合大学で、全学部が足並みを揃えるというのはなかなか難しい。まずは積極的な学部が改革を先導する形で進んでいます」と話す。また、学部により規模感は異なるが、四技能型試験を活用する受験生が適合しやすい教育プログラムが配置されているのも特徴的だ。例えば、経営学部で設置されているGREAT(Global Resources English Applied Track)は、経営学を英語で学ぶことで英語力と専門知識を同時に修得する高度なカリキュラム。国際日本学部は英語学位プログラムを持つほか、「日本を海外に発信できる人材を育成する」という学部設置趣旨からも、四技能は親和性が高い。「いずれ全学的に英語学位プログラムを整備するという構想もあります」と牛丸副学長は言う。留学生であれ日本人学生であれ、明治の教育プログラムを受けられる体制を整備し、国際的な教育拠点となる。そうした構想の背景にあるのは、2014年に採択されたスーパーグローバル大学創成支援事業(以下、SGU)であるという。「明治は学生の主体的学びを育み、未来開拓力に優れた人材を育成するべく国際化を進めています。教育の国際化を進めれば、高校教育との接続観点からも入試が変わるのは道理でしょう」。入試検討では各学部の意見要望を優先し、学部教育に必要な資質能力の一つとして英語を捉える。独自の作問で英語力を測る大学もあるが、明治は物差しとして外部試験を積極的に活用する。「現状改革が進んでいる学部は概ね英語を『技能』として捉え、国際的な教育を受ける準備ができている人を四技能で選別するプロセスを設計しています。だから外部試験は目的に合致していると言えます」。なお、商・政治経済学部では入試の出願資格として所定のスコアを提示し、経営学部では外国語試験免除とスコアに応じた得点加算、国際日本学部では所定のスコアをクリアすれば外国語試験が満点換算される等、活用の仕方も学部により異なる。2019年度からは一般型との併願施策もいくつか講じており、学部自治を重んじながらも、大学経営の安定とSGUのビジョン実現が文部科学省施策と符合するように統合されている。

教育接続を重視し多様な改革を展開する東京都市大学

東京都市大学(以下、都市大)はIRによるエビデンスを改革の基軸としている大学の一つだ。募集面における課題を、入試部の菅沼直治部長はこう話す。「本学のAO・推薦入試による入学者は全体の約2割でした。大学入試のトレンドと自大学のポジションから冷静に判断して、まず比率の向上を図るという方針を固めました。志望度合いの高いAO・推薦入試枠を拡大させながら、一般入試型で高学力層に注目してもらうための仕組みも整備するために、本学でどんな学生が伸びやすいか、というデータを徹底的に分析しました」。2019年度は大幅な入試改革を行っているが、特に①全学統一入試を実施せず、一般入試中期導入②センター利用入試前期5教科基準点型を全学科導入③センター利用入試後期3教科グループディスカッション型導入④原子力人材入試新規実施の4点は特徴的だ。

まず①である。全学統一入試を実施している大学は多いが、概ね受験生の受験機会拡大に寄与する意味合いが強い。廃止とは随分思い切ったように感じたが、菅沼部長は趣旨をこう話す。「本学の統一入試は2月1日に実施していました。一方で2〜4日の一般入試前期日程は、昨年から概ね全学科で試験日自由選択型を導入。3日間の中で併願プランが充実したことで統一入試が受験生にもたらすメリットは、かなり薄まりました」。一方で、定員抑制等の問題に際し、従来の都市大の一般入試は2月初旬の前期と下旬の後期のため、入学者数コントロールの機会が限られていた。そうした状況を緩和すべく、一般で中期日程を設ける必要もあったそうだ。が、そのために作問負荷は増やせない。ならば前期4日程のうちの1日を中期に移動するという構想に落ち着いた。

②は学科ごと規定の点数を超えると合格というタイプの入試。その狙いは何か。「学生の成長をデータで追い、本学の教育で伸びやすい属性を調査した結果、入学前から学習習慣のある学生が伸びているというファクトがありました。学力の3要素とともに学習習慣を見極める施策を開発していきたいと考えてきたうちの一つの方策がこの基準点型という入試です」(菅沼部長)。基礎学力があるに越したことはないが、それよりむしろ、勉強の習慣がついている学生が入学後に著しく成長する。「本学は社会課題解決を工学等の専門性で担う大学で、必要なのは問い続け、考え抜く力。実践的な専門性は自律的な思考力に裏打ちされるのです」。課題を前にして怯まず、問い掛け続けられる知的体力。それを培ってきた学習習慣を重視したいとの考えが②の設計に活かされた。合格基準点は各学科教育にスムーズに取り組めるボーダーライン。ある程度学習習慣がついていなければ取れる点数ではないという。

③は基礎学力評価であるセンター利用入試に、学力の3要素を追加した評価方法。④は、原子力安全工学科のPR的な意味合いが強い入試だ。「本学が伝統的に研究を深めてきた分野なのですが、学科の魅力を上手く伝えきれていないのが課題です。また、原子力分野に対する教育的な意味も込めて、提出させる課題レポートのための参考文献等の情報を提供しています」。入試は受験生へのメッセージ。受験生から選ばれるためには入試を使った情報発信が有効であるという。

「来る2021年度の大きな変化に対し、2020年度の過去問題で受験生が対応できるよう、段階的に改革を進める必要があります」と菅沼部長は言う。徐々に改革を進めるのは、データに裏打ちされた学内事情を新しい視界に合わせてチューニングしつつ、受験生利益も考えてのことなのである。

入試でAPを実質化する

高大接続改革は入試改革に非ず、教育改革であると言われて久しい。大学にとってその根幹にあるのは3つのポリシーである。学校教育法施行規則「第165条の2」でポリシー策定が義務化されているが、その内容については未だ大学差が大きい。中でもAPは、「教育理念、ディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシーに基づく教育内容等を踏まえ、どのように入学者を受け入れるかを定める基本的な方針であり、受け入れる学生に求める学習成果を示すもの」(文部科学省ガイドライン)であるという。1999年の中教審「初等中等教育と高等教育との接続の改善について(答申)」で登場して以来なかなか実質化が進まないと言われるAPだが、教育内容の精査がAPの明確化につながり、それがカレッジ・レディネスへの翻訳を経て入試制度の評価手法に整理される。起点となるべき大学教育が学力の3要素を育成するものにならなければ、入試を変えても画餅であろう。入試を皮切りにした大学教育の質保証という最大の難問に、各大学がどのように挑むのか。引き続き注目したい。

(カレッジマネジメント編集部 鹿島 梓)