次代を見据えた学際領域構築と教育改革/長浜バイオ大学

- 2003年に設立されたバイオサイエンスの単科大学。

- 時代を切り開く視野と創造性、高いバイオサイエンスの専門知識と技術力を身につけた人材を養成することを使命とし、創設以来「研究第一」を法人経営・大学教育の共通軸に据える。

- 2019年に3つの学科を設置する改組を実施。

長浜バイオ大学(以下、バイオ大)はバイオサイエンスに特化した単科大学だ。「研究」を最重視した経営方針やそれを支えるガバナンスについて、小誌では208号特集「小さくても強い大学の『理由』」の事例校としてご紹介している(208号はこちら)。バイオ大は2019年春に現状の学部学科を改組し、3つの学科を設置する。その趣旨や背景について蔡 晃植学長にお話をうかがった。

サイエンスイノベーションと人口減少がもたらす社会のパラダイムシフト

今回の改組の背景には明確に社会変革がある。蔡学長は例を挙げて説明される。「『マンモスプロジェクト』をご存じでしょうか。永久凍土から出土したマンモスのゲノムを分析し、アジア象の遺伝子をゲノム編集でマンモスの遺伝子に書き換えることでマンモスのゲノムを持つ象、通称『マンモファント』を生み出そうとするプロジェクトです。研究グループは2020年までには達成すると公言しています。今まで様々な側面から困難とされてきた技術が実現可能なレベルにまできているのです」。倫理的な是非や法整備等の議論を待つものも多いが、再生医療、ゲノム編集、自動運転やIoT等、社会を支える多くの技術が様変わりしつつある。「特にAIは社会インフラとしての浸透度合いが高い。人を介さず機械が自動的に考え、成長していくような技術は、既存の職を変容する大きなインパクトを持ちます。そうした大きな変化を捉えた際に、本学はどんな教育研究体制であるべきか議論した結果、今回の改組に踏み切りました」と蔡学長は言う。

だからと言って、バイオ大をAIの大学にしたいわけではないという。「我々はトップ技術が社会に及ぼす影響を踏まえた人材育成をする必要がある。それは、バイオサイエンスの大学として、AI技術への正しい理解を自らの専門性とつなげられる横断的思考を持つバイオ技術者・研究者を育むことでもあります」。

また一方で、大学が改革の成果を見出すには最低でも4年かかると言われる。新しい体制で入学した学生が卒業する4年後に、漸くどういう教育を受けて何を学んできた学生なのかが世間的に知れることになるからだ。2019年に新学科を作って4年後というと、2023年。少し先の未来に蔡学長は何を見るのか。「人口減少により2025年には約500万人の労働人口が不足すると予測されています。それに備えた様々な議論が同時並行的に動いていますが、我々もこのあたりを1つのマイルストーンとして捉えております」。労働力がいよいよ枯渇する時代、外国人労働者や女性活用、定年撤廃といった議論と同列にあるのがサイエンス活用である。具体的に何かの代替で技術活用するだけではなく、労働力全体の底上げに寄与するものだと蔡学長は考えている。「それはサイエンスイノベーションとも呼べる大きな変化です。一過性の担保ではなく、人ができる範囲をサイエンスが広げ、社会を支えていく。そうした未来がすぐそこまで来ている。我々は大学としてそれを見据えたい」。労働生産性が低い日本において、現状と同水準のGDPを維持できるようにサイエンスを使い、1人ひとりの生産性を向上させることが急務だという。こうした課題認識のもと、医療面を支えるバイオ、畜産や愛玩動物を含めた動物バイオ、総合的に次代を支えるバイオの3領域について、それぞれ学科を設置した(メディカルバイオサイエンス学科、アニマルバイオサイエンス学科、フロンティアバイオサイエンス学科)。

全学でルーブリックを導入し、次代を見据えた教育改革を進める

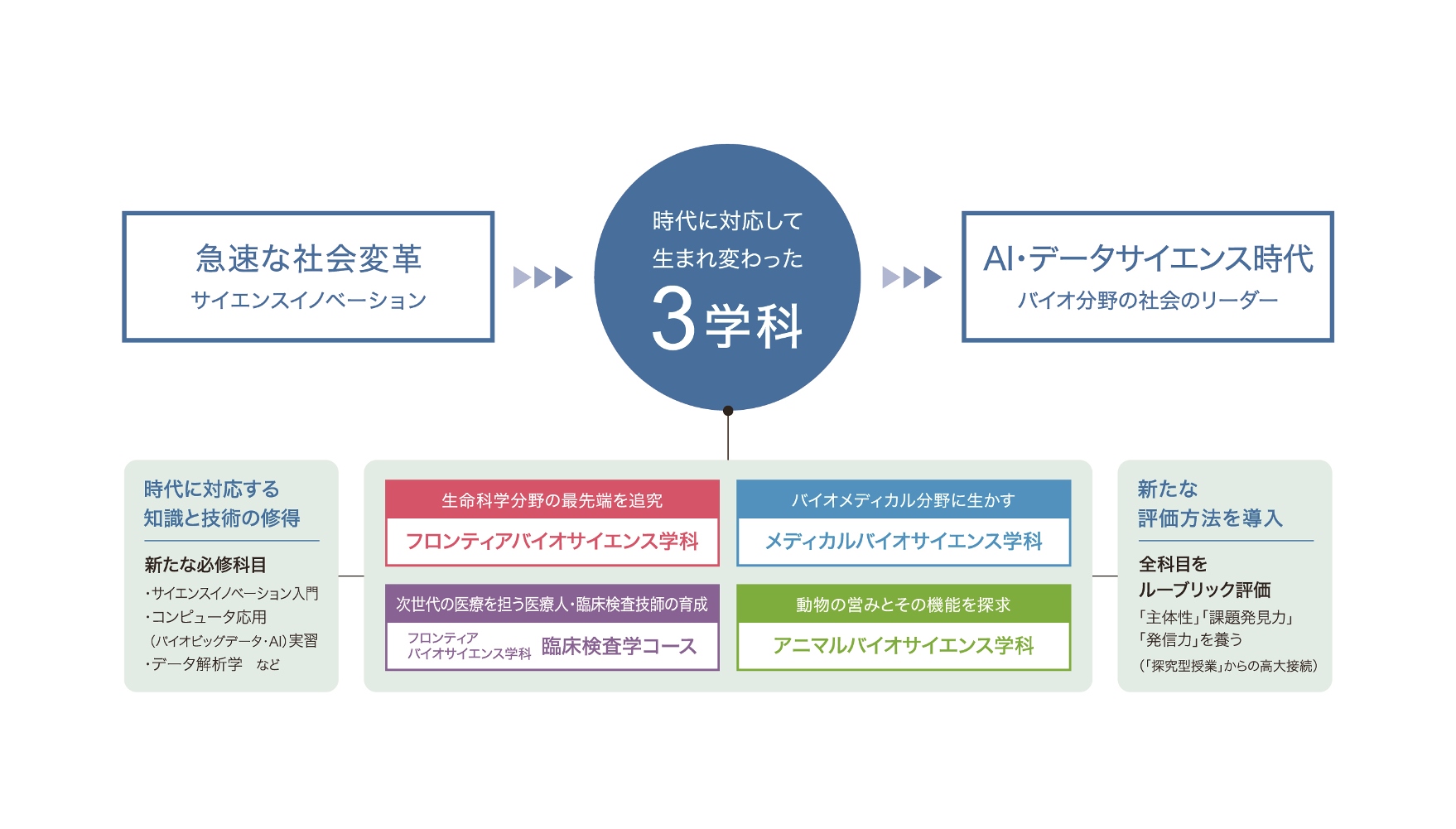

図に今回の改革の全容を示した。表立っては3学科の設置だけに見える今回の改革だが、その実は教育改革であるという。教育面において、まずは全学科で学べる授業科目を再考した。特に前述したイノベーションについて学ぶべく、専門領域の複数の教員によるオムニバス形式の授業を1年次の早い段階で設定する。「より実質的な履修ガイダンスとも言えるものです。自分達が卒業する頃の社会はどうなっているのか、技術や人の在り様はどうか。そこで得た知識をもとに、どんな原理に精通している必要があるか、それを学ぶ本学の授業はどれか等を示し、自分がやりたい領域の視界を持ってもらいたい。将来に対する不安を煽る内容ではなく、新しい時代を生きていける技術者や研究者を育成するために、そんな中で自分は何をできるか・何をしたいかと学生が自分事として考えるために、まずは見通しを示す必要があると考えました」と蔡学長は言う。

次に、全学科全科目でルーブリック評価を導入する。どの科目でどんな評価を行うかを学生に開示するべく、シラバスを全面的に新しくするという。サイエンスイノベーションのさなか、知識量で勝負する時代から理解力・応用力が問われる時代に変容しつつある。大学でも、広いバイオサイエンスの分野で全てを完璧に網羅することよりも、重要なところは押さえつつ、仮説のもとそれを活用応用できているかという観点が重要になる。ならば授業評価の段階からそれを取り入れなければ身につかない、という発想だ。

それにしても一気に全学科全科目というのは一体どのように、と問うと、蔡学長は笑顔で言われた。「変えるなら中途半端が一番ダメです。変える必然性があるなら、段階的ではなく一気にドラスティックに変えなければ、目標を達成するのは難しいでしょう。本学はそうした意思決定がしやすい土壌が揃っているし、教職員の意識も高いと思います」。とは言え、変更に当たっては学長自ら模範ルーブリックを作り、実習重視の授業では、試験重視の授業では、といったパターンごとに例を示す等、現場に沿った説明を何度も行ったという。リーダーが率先して骨を折る姿勢を見せなければ、なかなか達成できないことであろう。「こうした評価の変更を毎年のPDCA検証に加え、本学全体として次代を担う教育を行えているか確認していきたいと考えています」(蔡学長)。

図 2019年改組の全容

研究水準を落とさないことが至上命題

こうした教育改革は、概ね「自分で考え自分で手を動かせる研究人材を育成する」目的である。バイオ大として譲れないのは、研究水準を落とさないことであるという。蔡学長は言う。「学生教育の質低下は研究基盤の崩壊に直結します。学生の目的意識を涵養し、研究を通じて自らの仮説を軸にしたPDCAサイクルを身につけさせ、研究成果をアウトプットさせる。いわゆる探究型の人材を育成輩出し続けることが、トップレベルの研究を維持することにつながると考えています」。現状の志願状況で見ると、どうしてもバイオ大に行きたいというコアファンが少しずつ増えてきている実感があるという。「我々の地道な取り組みが伝わってきたと嬉しく思う」と蔡学長は笑う。「本当に取り組みたいテーマを見出した時の学生の成長には目を見張るものがあります。大学はそうした機会を多く用意しなければならないし、次代に合致した授業や評価を模索しなければならない。高校が探究型に変わりつつある中、大学もこうした探究型の学びを提供できることが、高大接続議論の方向性にも合致するものでありましょう」。高大接続改革の本丸は教育改革。それをバイオ大は体現しているのである。

カレッジマネジメント編集部 鹿島 梓(2019/3/19)