大学を強くする「大学経営改革」[82] 大学はより良い方向に向かっているのだろうか──あらためて「改革」の意味と方法を問い直す 吉武博通

画一的な改革では真に必要な変革は実現できない

大学はより良い方向に向かっているのだろうか。大学関係者の多くが率直に抱く疑問ではなかろうか。改革のあり方を原点に立ち返って問い直すことも必要と思われるが、速度が増す社会の変化や矢継ぎ早に示される高等教育政策の前に、立ち止まって省察することが許される状況にはない。

本連載でも、「現場と事実を直視し、改革の進め方を問い直す」(本誌第196号、2016年1月)というタイトルを掲げ、「社会の変化についてゆけない大学」は本当か、教職員は大学の変化をどう捉えているのか、という問いかけを行うとともに、教員の多忙化に伴う教育研究基盤の弱体化等の問題を指摘しながら、現場で生じている実際の変化を丁寧に見極めたうえで、中身を変える改革が必要であることを訴えてきた。

確かに大学は様々な面で変わりつつある。学長のリーダーシップ、副学長をはじめとする補佐体制、教育の質保証、FD・SD、IR等の重要性が広く理解されるようになり、学生支援やキャリア支援の充実、受入・派遣留学生の増加をはじめとする国際化、産学連携、社会・地域貢献も進みつつある。

しかしながら、教育改革を例にとっても、新たな試みが一部の学部にとどまり、大学全体に広がらない、あるいは同じ学部でも熱心に取り組むのは一部の教員であり学部全体に広がらない、という問題は多くの大学が抱えていると思われる。

また、求められる改革の程度や速度も置かれた状況によりそれぞれに異なるはずである。教育の質の向上や経営の高度化が持続する状態を実現するための改革もあるし、生き残りを賭けた「破壊的イノベーション」が必要な場合もある。自分達の大学に真に必要な改革とは何か。そのことが明確にされ、学内で十分に共有されているだろうか。

さらに、本当に変えるべき部分は変わらず、逆にそれぞれの大学が持つ良さや個性が失われつつあるのではないか。そのような危惧を抱く大学関係者も少なくないであろう。

国や社会が促す改革は、画一的なものにならざるを得ない面があり、その時々の目新しい概念や方法が本質を見極めないまま、新たな政策に盛り込まれがちである。

大学は、これらの要請と自校の状況を突き合わせ、何を目指して、どこをどのように変えるべきかを十分に検討したうえで、組織内の意識をすり合わせ、改革に取り組まなければならない。そうでなければ、大学をより良い方向に向かわせることはできない。

「人と組織に対する理解」を欠いた改革

例えば、自己点検・評価や認証評価を通して教育研究水準は実際にどの程度向上しているのだろうか。3つのポリシーは、入学希望者、学生、保護者、高等学校関係者及び社会にどれだけ理解されているのだろうか。そして、大学では3ポリシーを起点とした教育の改革・改善サイクルが期待された通りうまく回り始めているのだろうか。FD活動に熱心に取り組む教員は実際には何割くらいいるのだろうか。

改革の必要性は一定程度理解され、あからさまな反対も影を潜めるようになったが、どれだけの教員が自身の問題として教育内容・方法の改善に取り組み、組織的な教育改革にも協力しているか、という点で、なお多くの課題を抱えているのが、現場の実情ではなかろうか。

改革を促されなくとも、研究に打ち込み、学生を育てることに熱心な教員は決して少なくない。その一方で、教育改革に無関心で、組織的な取り組みにも非協力という教員もいるだろう。皮肉なことに、改革に伴う様々な業務の負担は前者に集中し、頑張る教員ほど多忙になり、後者は事実上のただ乗りを続けるという不公平も生じていると思われる。

このような実情を直視することなく、改革を続ければ、真の問題は放置されたままとなり、その大学や学部が有する強みや特徴も薄れるという事態も予想される。

職員組織でも同様の問題はある。仕事に取り組む姿勢や意識、職務遂行能力において個人差は大きい。課に意欲や能力が明らかに劣る職員が一人いるだけで、他の職員の負担は増し、職場の活気も失われていく。

上位役職になればなるほど、このようなデリケートかつ生々しい問題は耳に入らなくなり、関心も薄れがちである。この状況を放置したまま、次々に新たな業務を課しても、既に頑張っている職員の疲弊感が増し、職場の歪みは大きくなるばかりである。

現場の実態を直視せず、人と組織を正しく理解することなく進められる「改革」は、単なる組織・制度弄りに過ぎない。多くの大学で進められている改革に欠けていると思われるのはこの点である。

「組織の人間的側面」を重視して変革に取り組む

トップを頂点とする階層的組織構造を有し、改革の成果が利益等の形で見えやすいとされる企業経営の世界であっても、組織変革が容易でないことは多くの経営者が実感するところだろう。

ハーバード大学ビジネススクールのジョンP.コッター名誉教授は、100以上の企業の変革に注目し続けた結果として、「ほとんどのケースが成功と失敗の中間にあるのだが、どれくらいの成功を収めたかと問えば、失敗に近い企業がほとんどである」(邦訳「企業変革の落とし穴」『DIAMONDハーバード・ビジネス・レビュー』ダイヤモンド社、2002年10月号)と述べている。

このような問題意識を背景に、変革を妨げる要因を探り、それらを克服する方法を発見しようとする研究も進んでいる。

スティーブンP.ロビンスは、組織行動学の教科書として定評のある著書(高木晴夫訳『新版組織行動のマネジメント』ダイヤモンド社、2009年)において、変化への抵抗に個人的抵抗と組織的抵抗があるとし、これらを克服する方法として、「コミュニケーション」、「参加」、「支援の提供」、「変革を受け入れることに対する報酬」、「学習する組織の構築」の5つを挙げている。

そのうえで、組織開発(Organization Development)による変革のマネジメントの必要性を説き、「組織開発の理論的枠組みは、人間及び組織の成長、協力的かつ参加型プロセス、探究心に価値を置く」と述べる。そして、取り組みの基礎となる価値観を、「メンバーに対する尊敬」、「信頼と支援」、「力の平等化」、「問題に立ち向かう」、「参加」の5つにまとめている。

力の平等化については、「効果的な組織は、階層的な権威や支配に重きを置かない」との説明が付され、参加について、「変革の影響を受ける人が変革に関する決定に参加する度合いが高まると、そうした決定を実行することに対しますます関与する」と述べられている点は興味深い。

力の平等化と参加は、フラットな構造と全員参加による合議を特徴とする教員組織に通じる要素でもある。他方で、教授・准教授・助教の間、教員と職員の間等に権威的関係が根強く残っている場合があり、合議制についても現状維持や既得権確保のためという側面がある。

また、メンバーに対する尊敬、信頼と支援、問題に立ち向かうという価値観は個人差が大きく、教員組織全体に広く根付かせることの困難さもある。

このような教員組織の特性や現実を踏まえて、変革のあり方を考えなければならない。

職員組織については、階層的組織構造に伴う役職の上下関係、理事会や教授会との関係等、権威や支配の影響を強く受けがちである。そのようななかにあって、職員が、教員・職員の区分や役職・部署を超えて、自由かつ率直に意見を言い合える環境をつくりあげていくことは極めて重要であるが、教員組織の変革と同じく、職員組織を変えることにも様々な困難が伴う。

「人は変われる」との前提で知性の発達を後押し

ハーバード大学教育学大学院のロバート・キーガン教授とリサ・ラスコウ・レイヒー教授は、共著書『なぜ人と組織は変われないのか』(池村千秋訳、英治出版、2013年)において、変革の必要性は理解されているのに、なにが変革を妨げているのかが十分に理解されていないこと、どうせ人はたいして変われないと考えるリーダーが多い、との問題を指摘したうえで、大人の知性の発達に関する研究成果に基づき、大人の知性に3つの段階があると説明する。

最初の段階が「環境順応型知性」である。「周囲からどのように見られ、どういう役割を期待されるかによって、自己が形成される」との説明が付され、チームプレーヤー、忠実な部下、大勢順応主義、指示待ち、依存、という特徴が挙げられている。

2つ目の段階は「自己主導型知性」である。「周囲の環境を客観的に見ることにより、内的な判断基準(自分自身の価値基準)を確立し、それに基づいて、まわりの期待について判断し、選択をおこなえる」とし、課題設定、導き方を学ぶリーダー、自分なりの羅針盤と視点、問題解決志向、自律性、という特徴が示されている。

3つ目の段階は「自己変容型知性」である。「自分自身のイデオロギーや価値基準を客観的に見て、その限界を検討できる」、「あらゆるシステムや秩序が断片的、ないし不完全なものなのだと理解している」等の説明が付され、メタリーダー、学ぶことによって導くリーダー、複数の視点と矛盾の受け入れ、問題発見志向、相互依存、という特徴が挙げられている。

そして、ほとんどの働き手は自己主導型知性の段階に達しておらず、ほとんどのリーダーは自己主導型より高いレベルの知性を持っていないとし、知性の発達を後押ししつつ、変革を成し遂げるためのアプローチの有効性と実践方法について説明している。

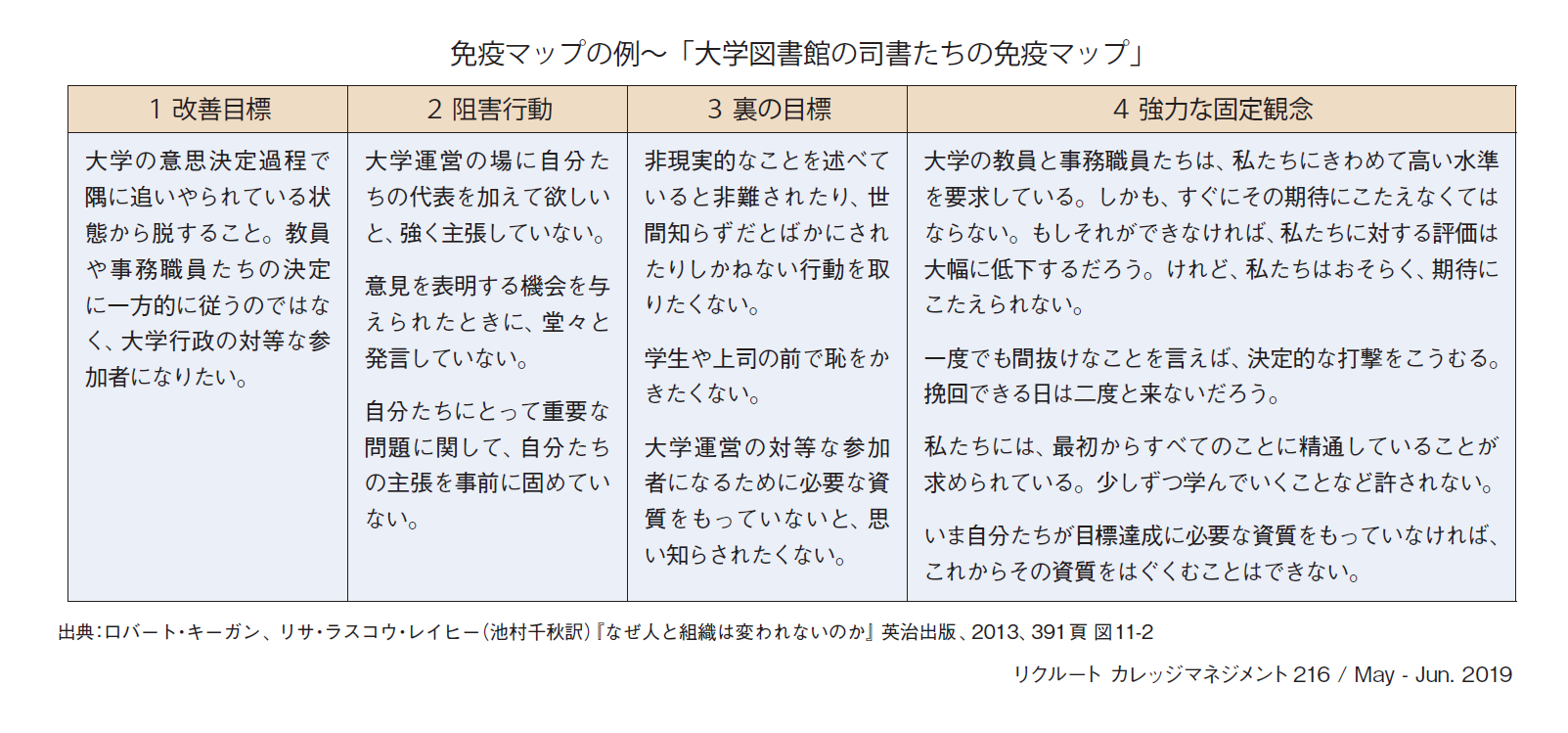

その特徴は、改善目標、阻害行動、裏の目標、強力な固定観念の4つの柱からなる「免疫マップ」を作成し、「変革をはばむ免疫機構」を明らかにしたうえで、強力な固定観念を覆すことで自己や組織の成長を促すという点にある(免疫マップの例は下表を参照)。

同書では、優秀な若手が逃げていくことに危機感を持ち、変革に取り組んだ大学の教授会の事例、解決策はわかっているのに実践できない医学校の教授陣の事例、大学の意思決定過程で隅に追いやられている状態から脱したいと考える大学図書館の司書たちの例等も紹介されている。

成長を促すリーダーシップの7つの要素

そして、「本当の変化と成長を促したければ、リーダー個人の姿勢と組織文化が発達志向である必要がある」とし、成長を促すリーダーシップとして、

- 大人になっても成長できるという前提に立つ

- 適切な学習方法を採用する

- 誰もが内に秘めている成長への欲求をはぐくむ

- 本当の変革には時間がかかることを覚悟する

- 感情が重要な役割を担っていることを認識する

- 考え方と行動のどちらも変えるべきだと理解する

- メンバーにとって安全な場を用意する

組織開発の手法やキーガンらが開発した方法を用いて変革に取り組もうとすれば、構成員の協力は不可欠であり、専門家の支援も必要になるだろう。テキスト通りに進めることは容易なことではない。

大学にとって重要かつ現実的な方法は、それぞれの部門において変革を主導できるリーダーを養成すること、組織開発や組織変革に関する専門的な知識・スキルを持つスタッフを、改革を担当する部署(例えば、人事、総務、企画等)に配置して、各部門の取り組みを支援すること、であろう。

そのためにも、トップ自身が組織開発や組織変革の根底にある考え方や価値観を十分に理解し、改革の目的を明らかにしたうえで、息の長い取り組みとして根づかせるという強い意志を持ち続ける必要がある。

努力や貢献に応じた役割付与と処遇の徹底

既述のとおり、改革を進めても無関心や非協力を貫く構成員、求められる能力を発揮できない構成員が一定程度存在するのはいずれの組織でも同じである。組織の人間的側面を重視した変革を進めるなかで、これらの構成員の意識が変わり、自ら能力を高めようと努力するようになることが望ましいが、限界もある。

報酬を得て仕事に従事している以上、結果が問われるのは当然であり、再三の働きかけにも拘わらず態度や行動が変わらず、結果も示せなければ、人事面で厳しい措置を講じる必要も生じてくる。

わが国では、企業においても降格や個別解雇は懲戒的なものを除くと行われにくいと言われているが、そのことが微温的な風土を生み出した面もある。大学においてはその傾向がさらに強いように思われる。厳しさあっての温かさでなければ、競争力を高めることも、生き残ることも難しくなるだろう。

そのためには、教員・職員を問わず、大学という機関の特性を踏まえた、自校にふさわしい評価を確立するとともに、人事機能を高度化させていく必要がある。

人事管理の世界では、職能資格制度や職務等級制度から役割等級制度に移行する企業が増えてきている。役職や仕事に求められる役割の大きさに応じて等級を設定し、その役割を担当する従業員の報酬を決定する制度だが、役割を果たせなければ等級を下げることも制度上は可能となる。

努力や貢献に応じた役割付与と処遇を徹底することは活力ある健全な組織を作るための基本である。

本稿では、組織の人間的側面に着目した変革を中心に論じてきたが、もう一つの柱として、意思決定、仕事の仕方、情報共有等、組織と業務の構造的見直しが不可欠なことは言うまでもない。働き方改革も待ったなしの課題でもある。

組織の人間的側面に着目した変革と組織・業務の構造的見直しの両方を徹底することなく、教育改革に取り組んだとしても、一つひとつの施策が深く広く根を張ることは難しい。

あらためて「改革」の意味と方法を問い直し、自校の将来、高等教育の未来を拓く真の改革を目指してほしいと願う。

【参考文献】

中村和彦『入門 組織開発 活き活きと働ける職場をつくる』光文社、2015年

(吉武 博通 公立大学法人首都大学東京 理事)

【印刷用記事】

大学を強くする「大学経営改革」[82] 大学はより良い方向に向かっているのだろうか──あらためて「改革」の意味と方法を問い直す 吉武博通