志願者のV字回復をもたらしたガバナンス/福岡工業大学

13年間右肩上がりの志願者数

18歳人口の減少に悩みを持たない大学はない。定員割れ、志願者数の減少、入学者の質の多様化等々、そしてこれらは、私立大学にとっては財務基盤に多大なる影響を及ぼし、経営の危機に直結する。

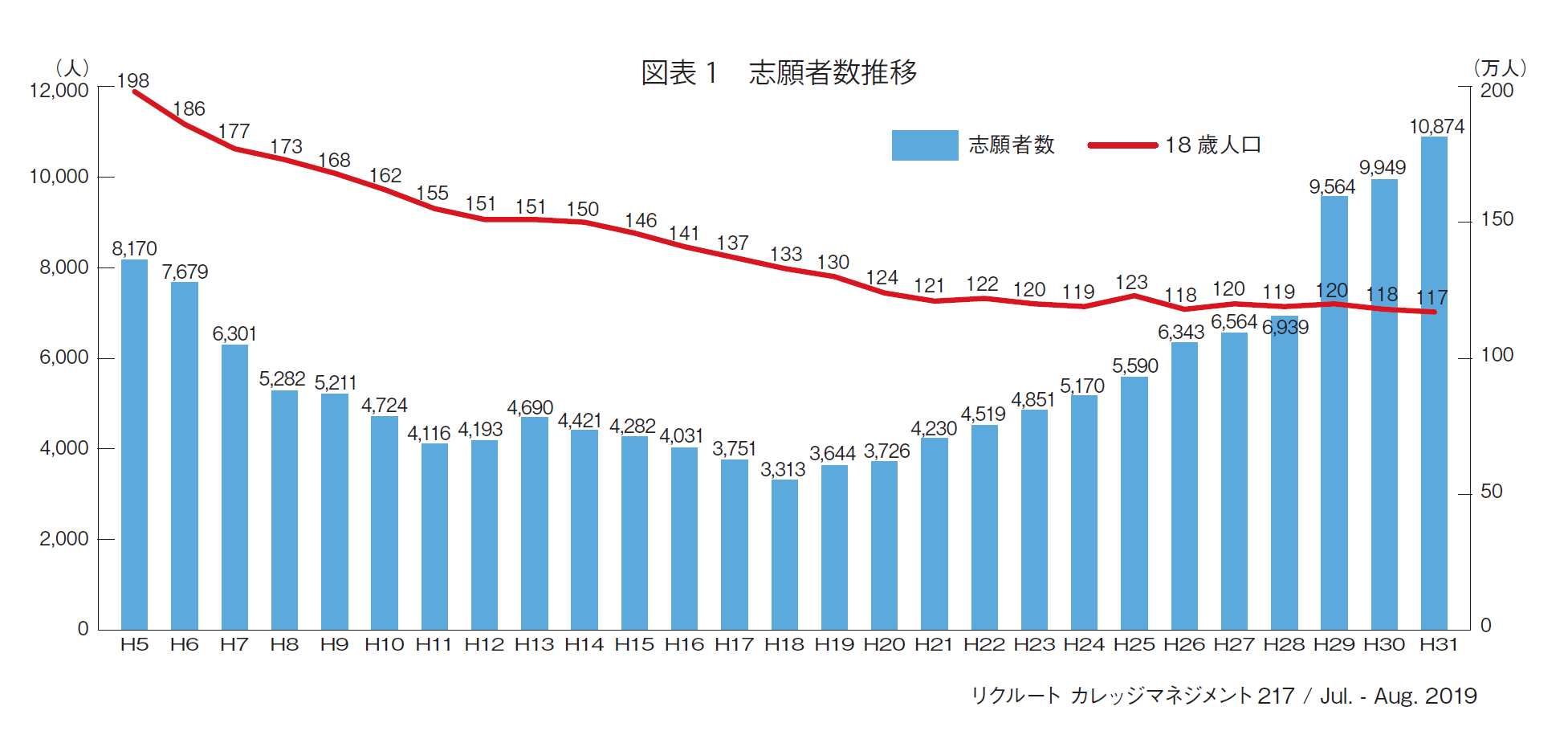

こうした時代において、2006年を底としてそれ以来2019年度まで、13年間連続志願者を伸ばし続けている大学がある。福岡市に所在する福岡工業大学である。この間、募集定員は830人から915人へと100人近く増加している。私立の工業系単科大学としては、そのことですら驚きなのだが、志願者数は3,313人から1万874人へと3.3倍にまで増加し、18歳人口の減少が始まる1993年の8170人をはるかに上回っている(図表1)。入試のタイプ別でみればセンター入試利用者が3.5倍にまで増え、国立大学との併願者の増加、すなわち志願者が高学力層にシフトしていることが分かる。

この背景には大学を挙げての並々ならぬ努力があるからだが、やはり何といっても学生に対するきめ細やかな教育がなされていることにあろう。教育内容に関していえば、4年間の体系的なカリキュラムの編成、なかでも推薦入学者を対象にした入学前eラーニング、新入生を対象としたフレッシュマンスクールにおいて、基礎学力の確実な獲得に力を入れている。教育方法に関していえば、反転授業やアクティブラーニングの導入により、学生が自ら学ぶ環境を構築している。また、キャンパス全体のラーニングコモンズ化計画にもとづく教育棟の建替え、新たな教育方法に適した教室の整備等が、功を奏している。

これらの取り組みは、ステークホルダーに認知されなければ、志願者増に結び付かない。大学への入口に関しては、県内のいくつかの大学や県内の高校との間で高大接続教育研究会を設け、大学における教育を高校に知ってもらい、また、高校生の研究発表会のサポート等を行ってきた。出口に関しては、学生に対する各種のキャリア教育を充実させるとともに、学内合同企業説明会を年4回以上開催し、西日本では最大規模になる約900社の参画を得ている。その甲斐もあって、実就職率(内定者数/(卒業者-大学院進学者数))は2010年の69%から2018年の95%にまで上昇した。これは卒業時に進路未定の者がほとんどいなくなったことを意味している。また、上場企業と、資本金3億円以上または従業員300人以上の大手・中堅企業への就職率も72%になった。

教育の質の向上に伴う学生の質の向上が、さらなる志願者増を生み、それが経営・財務の安定性につながり、R&I格付けでは9年連続でA、JCR格付けにおいては6年連続でA+と評価されている。

しかしながら、この好循環は決して一日で成し遂げられたわけではない。これには20年の歳月を費やした改革物語がある。

この改革を中核として担ってきた、常務理事の大谷忠彦氏、理事で事務局長の山下 剛氏にお話を伺った。

危機感からの改革

改革の道程は、学校法人福岡工業大学(福岡工業大学・大学院、短期大学部、附属城東高校を擁する)に、現理事長の鵜木洋二氏が1997年に着任して始まった。鵜木氏は、民間企業での経験の後大学経営に従事したのだが、最初は疑問に思うことばかりだったという。同時期に着任した大谷常務理事は、「その疑問とは、大学の価値観と世間のそれの相違です。学校は1年周期で運営されることから、スピード感が全く異なるのです。大学の仕事のやり方は前例踏襲型で決められた手順、手続きを重視。先を読んでマーケティング力を発揮するという志向には不十分さを感じました。当時、経営的には十分な黒字でしたが、志願者の減少スピードは、全国平均、福岡県平均よりも速く、このままでは危ないことは一目瞭然でした。これからの大学のあるべき文化風土を模索するところから始まりました」と、回顧される。

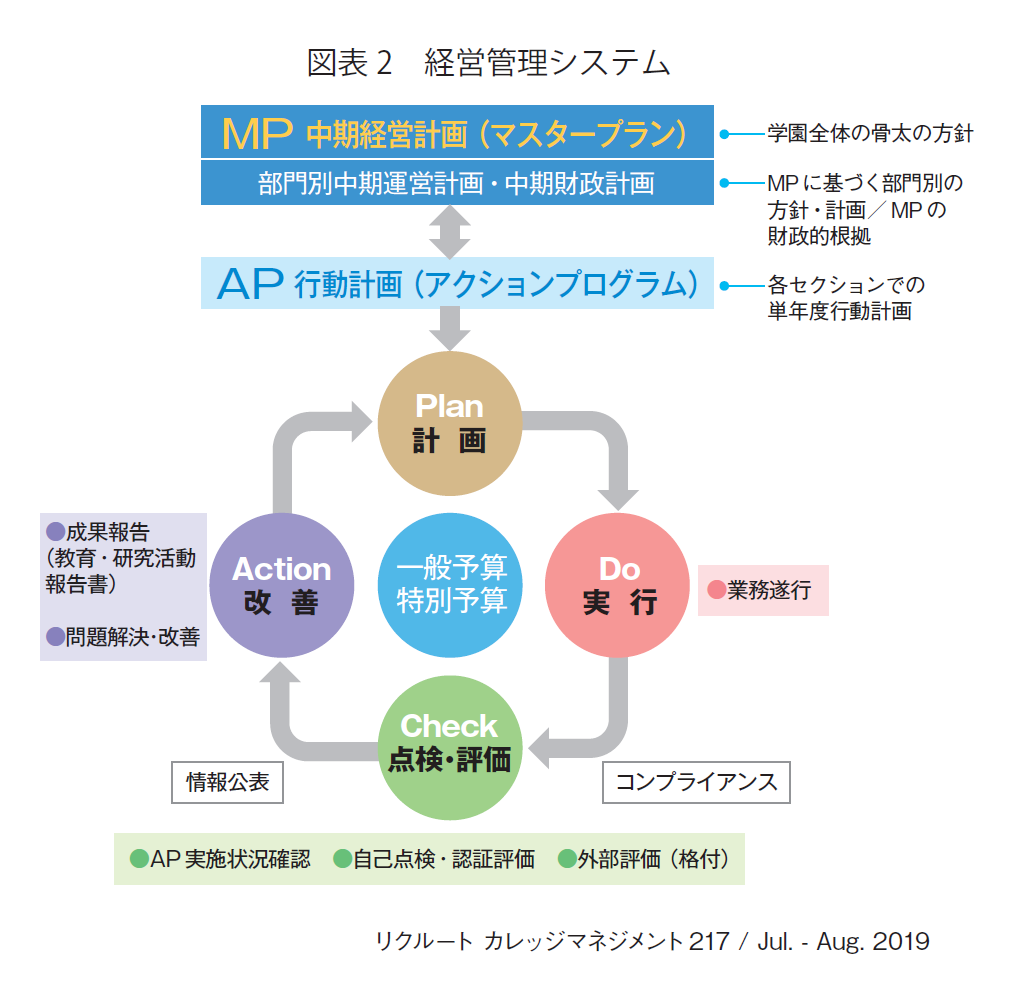

“For all the students”を経営理念として掲げ、“Just Do It!”を行動規範とし、大きく舵を切って新たな船出をした。1998年には、現在に続く最初のマスタープラン(中期経営計画)が策定された。5カ年計画だが毎年レビューをし、3カ年度で見直しをする。現在は2019年度からの第8次マスタープランになる。もちろん、以前にも経営計画等はあったにはあったが、組織的な周知、展開が不十分で、全学的なマスタープラン策定はこれが最初である。往々にして計画が計画倒れに終わるのは、計画遂行の具体策や財政的根拠を欠くことによる。そこでマスタープランにもとづき中期財政計画を立て、これもマスタープランと同頻度でレビューならびに見直しを行う。

特筆すべきは、マスタープランを具体化し実施する行動計画としてアクションプログラムを置き、予算と連動させたことである。教学(大学・短大・高校)と事務局双方の約50にわたる各セクションから申請される、毎年300以上の単年度の改善計画の内、特別予算については、予算審査会において審査し、審査結果の順位を公開するとともに、半期ごとにレビューを行い、予算期間が終了したら、成果報告会として教員(審査員)の前でプレゼンを行うこととしている(図表2)。

計画の可能性に対する予算付与という方式は、予算は投資であり投資は回収、成果を見越して行うという概念を全学的に行き渡らせることになったという。

ちなみに2019年度のアクションプログラムにもとづく予算配分をみると、①教学学科等の取り組み、②大学事務局の取り組み、③教学からの要望にもとづく取り組み、④学生研究・PBL等支援の取り組みの4つのカテゴリーのうち、①と②がそれぞれ46%程度を占め、6%程度が③のカテゴリーを占めている。ここで注目すべきは教学レベルのアクションプログラムと経営レベルのそれとが同列に扱われており、教学に関する①と③に関しては、学部学科ごとに具体的な計画が提出され、それに対して予算が配分されていることである。一例を示そう。工学部電子情報工学科は「グローバルPBLを通じたグローバル教育の高度化」をはじめとする10の計画を提出し、それに対し約340万円が付与されている。

教育改革をしようと思えば、その計画に応じて資金が配分されるが、改革を講じなければ予算付与されないという明白な論理がある。そしてその成果に応じて翌年度以降の予算配分が考慮されるという仕組みは、計画的な教学システムの構築につながっていった。PDCAサイクルを回すことの重要性はつとに指摘されるが、それを回す仕掛けがない限り画餅に帰すのである。

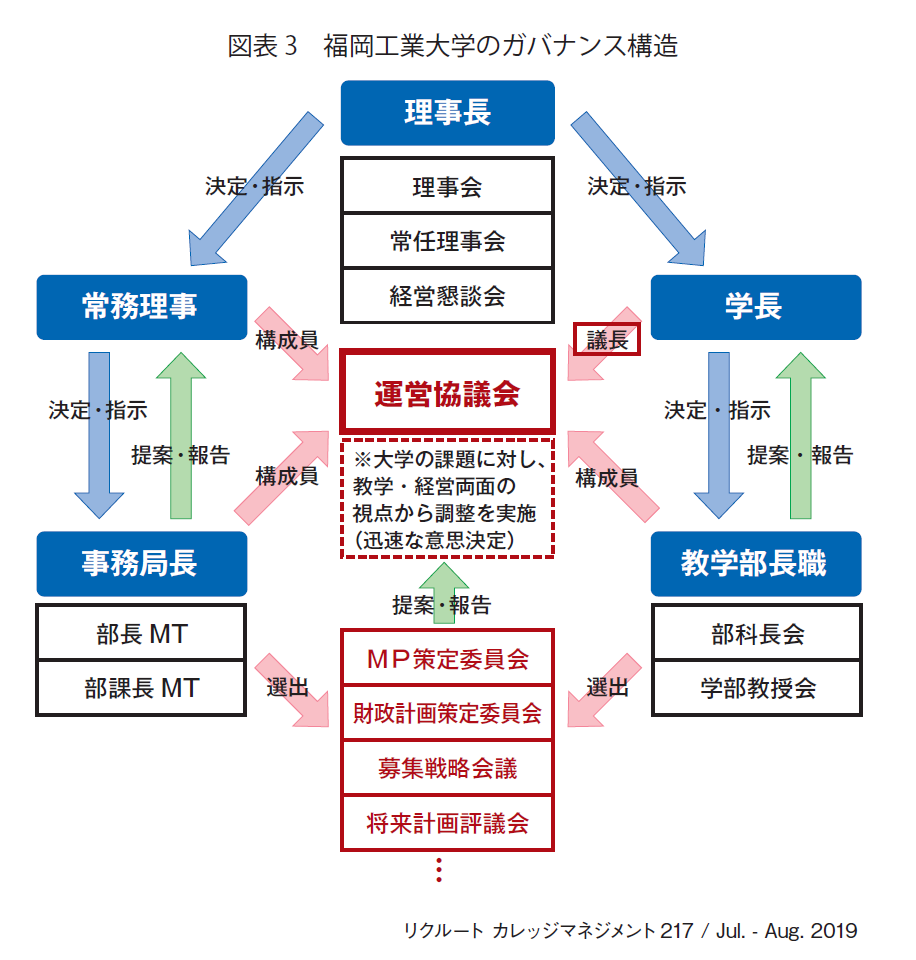

教学体制にまで及んで改革が進行したことは、特異例かもしれない。これを可能にしたのは、この大学のガバナンス体制にある。それを示した図表3からは、理事長がトップとして法人と教学の双方に対してリーダーシップを発揮する仕組みとなっていることが分かる。このうち、理事長から常務理事、事務局長、そしてその下の部課長へ至る事務系の矢印は、階統制が確実に働くため問題なくスムースに動く。これは、他大学でも大きくは変わらない。

ただ、危機的状況からの脱出のためには、スピード感を持った改革が必要であった。従って、100%には至らずとも60~70%のところで次のアクションを起こすように言い続け、事務系では毎日、朝礼と終礼を行い、常に顔を合わせる環境のもとで情報共有を図り、「聞いていない」をなくすことに努めた。そのための事務室の構造が面白い。ごく普通に見られる、壁で区切られた部屋の扉を開けて入る構造ではないのだ。人の行き交うロビーに受付があり、その背後に並ぶ机はすべてロビーに向かって並び、事務室に立ち寄る者は、事務職員の全員の顔をみることができる。“For all the students”を体現する1つが、この事務室の机の配置であるということができる。

教学組織の改革にも取り組んだ。どの大学でもそうだが、教員は個々人の独立性が高く、事務系と比較すれば組織で動くという感覚は希薄である。福岡工業大学では学長・学部長を任命制にしているので、理事長の考え方が学長・学部長に共有されるというルートは確立されていた。しかしながら、学長・学部長が任命制であったとしても、改革に時間がかかるというのが、通例である。事実、最初のマスタープランを策定したときは、教授会では侃々諤々の議論となり、アクションプログラムにもとづく予算配分方式を示したときは、教員からの意見・要望に大幅に譲歩したそうだ。

教員との意見相違は、ある程度織り込み済みではあるものの、それを乗り越えるには10年近くかかったという。改革に着手しても2006年までは志願者も減少を続けている。学園にとっては、困難を極めた時期であろう。教員の協力なくしては、改革は進まない。そこでとった手段は丁寧な説明と透明性を高めることであった。例えば、法人主導で作成したマスタープランでは、三菱総研に入ってもらって、ブラッシュアップしたうえで公表した。それは、ブラッシュアップに加えて第三者の目を入れてオーソライズする意味もあった。

アクションプログラム(特別予算)に対する教学組織の浸透度合いについては、当初低かったが、学長のリーダーシップのもと、このままでは将来が心配と考える教員もいて、そうした教員との協働によって、また、予算を決定する審査会においては、評価基準を検討し、それに従って点数をつけ全体に公表する等工夫を重ねた。これらによって、徐々に教学組織の改革に対する積極性も高まり、ここ10年くらいアクションプログラム(特別予算)の浸透度合いも高まってきた。現在では、このガバナンスの図式通り、法人も教学も理事長のリーダーシップのもとで教職協働の運営が進むようになった。

ただ、理事長のリーダーシップといっても、決してトップダウンではないことも、リーダーシップを行き渡らせる鍵である。例えば、学部長の任命制であるが、現在は理事長からのトップダウンのみの任命ではなく、学長からの推薦にもとづく任命である。その学長の推薦とは、教学組織の総意の反映なくしてできるものではなく、学長のリーダーシップに負うところが大きい。

また、数々の目標が達成されたときは教職員を労う等のさりげない配慮が、次への目標達成の意欲につながっている。これは学内の人間関係の構築に資するところ大であり、自ずと教職協働を育む地盤となっている。法人、教学という区別を越えての協働があってこそ、志願者のV字回復を招来したといってよいだろう。

「ガバナンスとは、結局のところ構成員全てに情報を公開し、問題を共有し、問題の克服を組織全体で考えることに尽きるのです。決してトップダウンのみでうまくいくものではありません」。二人三脚で改革を担ってこられた大谷常務理事、山下事務局長は、口を揃えてこのように話す。法人と教学からなる大学という組織をいかにして1つにして同じ方向を向かせるか、大学のガバナンスとはそこに尽きるように思う。

2040年を見据え、大学の伸びしろを伸ばす方策を検討

決して未来永劫、安泰とはいえないものの、ここのところ大学の志願者は増加し、それに伴いステータスは向上している。並行して2013年頃から取り組んできたのが附属高校の改革である。同一法人に1つの事務局という構成であるからこそ可能な改革である。改革の目標は高校の底上げを図ることであった。進学校化するために取った策は、まずは、高校の名称を福岡工業大学附属城東高校に変更しイメージの転換を図り、次に現員を削減することで入学者の質を高め、さらには、優秀な教員を採用することで生徒の学力向上を目指すという、入口から出口までの改革であった。大学のステータス向上のためには、附属高校のステータスの向上も必須である。これも徐々に効果を見せ始めている。とはいうものの、イメージの向上には一世代がかかると見越しておられる。まだまだ道半ばであり、今後のたゆまぬ努力が求められる。

そして学園全体としては、もう少し遠い将来に目標を掲げ、改革の方向性を定めている。大谷常務理事、山下事務局長は、「各部署がそれぞれの立ち位置を見極め自主自立するセルフマネジメント、関連部署との関係を考慮した相互マネジメントは、随分浸透してきました。この方向性は、今後も維持したいと考えております。そのうえでいえば、大学はまだ伸びしろがあります。これをいかに伸ばしていくか、そのための方策を考えねばなりません。18歳人口が減少するなかで、東アジアをも含め、いかに優秀層を引き付けるかという努力は今後も継続するとともに、生涯教育を見据えての新たな学生マーケットの開拓も必要でしょう」と、異口同音に語られる。20年にわたる改革の成果を礎にし、さらなる飛躍を期する言葉である。学園をあげた改革は当分続きそうだ。

(吉田 文 早稲田大学教授)

【印刷用記事】

志願者のV字回復をもたらしたガバナンス/福岡工業大学