大学を強くする「大学経営改革」[84] 大学における「リーダーシップ」を問い直す── 困難を克服し未来を拓くために必要なもの 吉武博通

思い違いが目立つ「リーダーシップ」

2013年5月の教育再生実行会議第三次提言『これからの大学教育等の在り方について』において、「意欲ある学長がリーダーシップを発揮して果敢に改革を進められるよう、大学のガバナンス改革を進めるとともに、改革を進める大学には官民が財政面の支援をしっかり行うことにより、経営基盤を強化する必要があります」との方向性が示されて以降、「学長のリーダーシップ」は今日の大学改革を象徴する重要な要素となった。

これらは、指導者としての地位・役割・権限に着目したものであり、これからの大学の指導者に如何なる能力が求められ、それをどう育成し見極めるかといった観点からの議論が掘り下げて行われた形跡はない。

学長に確かな地位と権限を与えれば改革が進むと短絡的に考えているわけではなかろうが、その側面を強調しすぎると、地位と権限があれば人は動くとの思い違いが起き、思い通りにならない時は、権限が不十分、構成員の意識や能力に問題がある等、他に原因を求めがちになる。

トップダウンこそリーダーシップとの思い違いも少なくない。その背景には「これまでの大学はボトムアップ、企業はトップダウン。大学にも企業経営のようなスピードが求められる」といった一面的で正確さを欠く理解がある。会長または社長が最高執行責任を負い、権限を有することは事実だが、良し悪しは別にしてボトムアップやミドルアップダウンが日本的経営の特質と評されてきた面もある。

また、CEO(最高経営責任者)が強いリーダーシップを発揮するといわれる欧米企業でも、エンパワーメントの考え方に基づき副社長以下に大幅に権限委譲するケースが多い。

リーダーシップは学長はじめ上位役職者に求められるものとの理解も重大な思い違いの一つといえる。法人は教学に、教学は法人に問題があると言い、上位者は下位者に、下位者は上位者に問題があると言う。原因を他に帰せがちな傾向、つまり当事者意識の希薄さは大学の変革が進まない根本原因の一つである。

リーダーシップは管理者だけに求められるものではない。リーダーシップを発揮できる人材が組織内にどれだけいるか、それを育む組織文化をどう根づかせるかは、大学が困難を克服し、未来を切り拓くための不可欠の要素である。

複雑な状況に対処するのがマネジメント変化に対処するのがリーダーシップ

国公私立を問わず多くの大学が政策に翻弄され、組織や制度、それも外装を整える「改革」に貴重な資源と時間を費やされている現状に強い危機感を抱かざるを得ない。

そもそもガバナンス、マネジメント、リーダーシップをそれぞれどう定義し、これら3つの関係をどう捉えて、大学に改革を促しているのだろうか。大学は、これらをどう理解し、改革の方向性や手順を考えているのだろうか。

本稿では、ガバナンスを「大学がその役割を果たすために、ステークホルダーの視点から経営を規律づけるための枠組みであり、トップマネジメントの任免、機関としての意思決定、業務執行の監督、活動成果の開示等を主な構成要素とする」としたうえで、マネジメントとリーダーシップの関係を明らかにしつつ、後者に焦点をあて、大学に求められるリーダーシップについて論じることとする。

ハーバード・ビジネス・スクール名誉教授のジョン・P・コッターは、マネジメントとリーダーシップを相異なるも補完し合う行動体系であり、複雑な状況にうまく対処するのがマネジメントの役割、リーダーシップの役割は変化に対処することとの考えを示し、「方向性の設定」vs.「計画と予算の策定」、「人心の統合」vs.「組織編成と人員配置」、「動機づけ」vs.「統制と問題解決」と、両者を対比させて説明する。いずれも前者がリーダーシップ、後者がマネジメントである。

コッターによると、複雑さをマネジメントするために、まず計画と予算を策定し、これらを実現するために組織づくりと人員配置を行い、最後に統制と問題解決によって計画の達成を確実にすることになる。これがマネジメントである。

これに対して、リーダーシップは、組織に建設的な改革を起こすために、方向性の設定によりビジョンと戦略を生み出し、コミュニケーションを通して構成員の理解を促し、組織を一つにまとめる。そして様々な障害を乗り越えてビジョンを達成するために、構成員が能力を最大限に発揮できるよう動機づける。

マネジメントとリーダーシップに対するコッターの説明は一つの考え方であり、確立された定義や普遍性のある理論ではないが、大学経営の在り方を考えるうえで、有益な視点を与えてくれる。

コッターが「行きすぎたマネジメントとリーダーシップの機能不全」と指摘するように、マネジメント機能を充実させればさせるほど、リーダーシップを育む環境が損なわれるという側面があることは否定できない。

大学の場合は、教授会自治を中心に運営を行ってきたこともあり、マネジメント自体が総じて未成熟という問題を抱えている。その組織特性にふさわしいマネジメントの確立を進めながら、同時にリーダーシップを発揮できる人材を発掘・育成していかなければならない点に大学改革の難しさがある。

共感、自己表現、巻き込む、適応力

本連載では既に、リーダーの特性に着目した研究(特性理論)から行動に着目した研究(行動理論)への発展、さらには組織の置かれた状況によって望ましいリーダーシップは異なるとする条件適合理論等、リーダーシップ理論の大まかな流れを紹介しているが(「リーダーシップの本質を理解し、その育成の在り方を考える」本誌第184号、2014年1月)、現在またはこれからの大学に求められるリーダーシップとは何かについてまでは言及できていない。

以下、多様なリーダーシップ理論に共通する要素や特に注目する考え方を取り上げながら、大学におけるリーダーシップの在り方とその育成について考えてみたい。

リーダーシップ理論の権威であるウォレン・ベニスは、本物のリーダーにそなわっている資質のなかでも、特に重要なものは、①他者が共感できる意義を見いだし、周囲を巻き込む能力、②自分を明確に表現できる、③誠実さ、④適応力(絶え間のない変化にも素早く、理性的に対処できる)と述べる。

その上で、これからのリーダーに求められる要素として、幅広い教養、限りない好奇心、つきることのない熱意、周囲を巻き込む楽天性、仕事仲間やチームに対する信頼、すすんでリスクをとろうとする意志、短期的な利益より長期的な成長を追求する姿勢、卓越することへのこだわり、適応力、共感能力、自分自身であること、誠実さ、ビジョンを挙げる。

これらの資質や要素を並べてみると、社会が大学教育に期待し、大学が教育目標に掲げている事柄と重なり合う部分が多い。その一方で、大学は組織自らの問題としてその重要性を理解し、これらを育むことにどれだけ努力してきただろうか。

リーダーシップ研究では、リーダーを、

- 自然発生的なリーダー(emergent leader)

- 選挙で選ばれたリーダー(elected leader)

- 任命されたリーダー(appointed leader)

「信頼」を築き上げるために「協働」を促す

これらの状況は、リーダーシップの育成に真逆の効果をもたらす可能性もある。合意、規則、手続き、前例が重視される組織で、すすんでリスクをとろうとするだろうか。共感、巻き込む、信頼等、リーダーシップの基礎となる要素が育まれるだろうか。

とりわけ「信頼」はリーダーシップを語るうえで欠くことのできない要素である。信頼があるからこそフォロワーはリーダーに喜んでついていくことになる。そして、その信頼は経験の積み重ねによって築き上げられるとされている。

スティーブンP.ロビンスは、信頼という概念の根底にある主要な要因は、誠実性、能力、一貫性、忠誠心、開放性の5つであるとし、信頼を築く方法として、開放的である、公正である、感情を言葉に表す、真実を話す、一貫性を示す、約束を果たす、秘密を守る、能力を示す、の8つを挙げている。

共通目的を協働して実現する企業のような一般の組織と比べ、大学は協働の機会の少ない組織といえる。教員同士の協働は限られ、教職協働も強調され続けている割には、広がりや深さを増しているとは言い難い。このような状況において信頼を築き上げることは容易でない。

職員組織においても、職員間での認識や価値観の隔たり、部署間のセクショナリズムに加え、国立大学の場合は全国異動とプロパー、公立大学の場合は自治体派遣とプロパー等、職員間の立場の違いもある。企業等に比べると協働の密度が低くなりがちであることは否めない。

このような状況を克服するためにも、大学は様々なテーマを設定し、プロジェクトチームやタスクフォース等の形で協働の機会を意図的に増やしていく必要がある。会議や手続きに係る業務を大幅に圧縮することで時間は捻出可能と思われる。

教員同士や職員同士の協働が必要なことはいうまでもないが、教員と職員の協働は、より大きな成果を生み出し、リーダーシップを育む場としての学習効果も一層高まる可能性がある。

職員が教員間の接着剤や円滑剤の役割を果たすこともあるし、その逆もあり得る。また、教員と職員では知識や経験が異なるため、問題を多面的に捉えることでアイディアも生まれ、互いに補い合うことで信頼が蓄積される可能性も高い。

大学や学部のビジョン・戦略の策定、学部・学科の新設や改組、国の補助事業への申請、カリキュラム開発、学修成果の可視化、学生支援の充実、キャンパス・デザイン、広報戦略等、テーマはいくらでもある。

リーダーは自身の不完全さを自覚する必要がある

大学が直面する現実は厳しさを増し、解決すべき課題も多岐にわたり、難度も高まりつつある。トップの役割の重要性が一層増していることは繰り返すまでもないが、トップの力だけで諸問題を克服できる状況ではないことも明らかである。

デボラ・アンコーナ等は「今日の世界では、経営者の役割はもはや命令を発し、管理することではなく、企業組織のあらゆるレベルにおいて人々の行動の質を高めたり、調整したりすることなのだ。そして、リーダーがおのれの不完全さを自覚し、長所と短所を併せ持った存在であることを認めた時、初めて自分に足りないスキルを誰かに補ってもらうことができる」と述べ、「分散型リーダーシップ」というモデルを提唱する。

そして、それを構成する能力として、①状況認識(企業と従業員が置かれている状況を理解すること)、②人間関係の構築(社内外で人間関係を形成すること)、③ビジョンの策定(説得力あふれる将来像を描くこと)、④創意工夫(ビジョンを実現するための新しい方法を生み出すこと)の4つを挙げる。

リーダーに求められるものも時代の変遷や状況の変化に応じ、異なることを理解しておく必要がある。

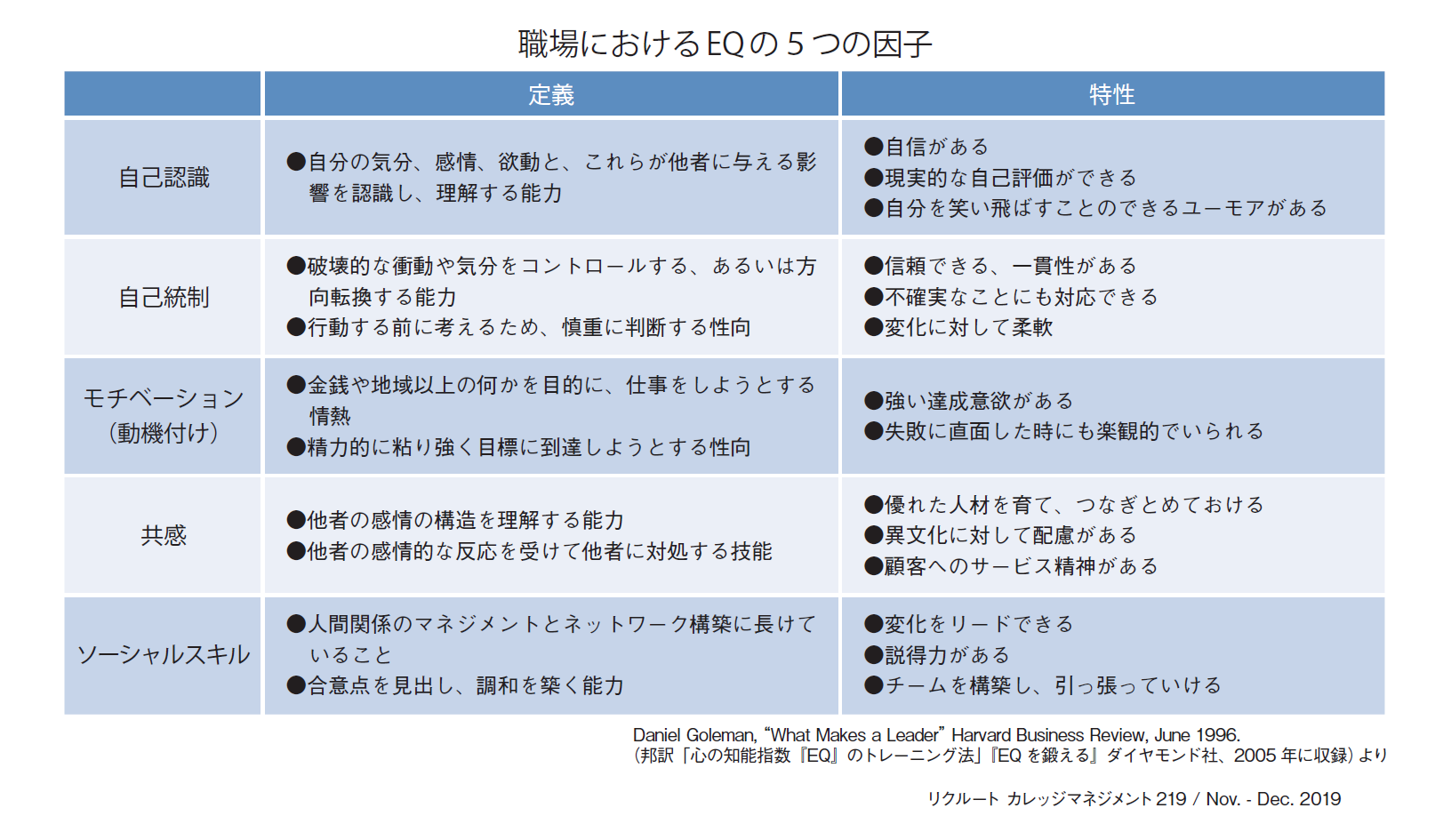

状況が異なると、必要とされるリーダーシップの形が違ってくることを指摘し、「EQリーダーシップ」を提唱したダニエル・ゴールマンは、個人の能力を「仕事の技術」、「知的能力」、心の知能指数(emotional intelligence)と呼ばれる「EQに当たる能力」の3つにカテゴリー分けして、業績との関係を分析。「経営幹部の場合、地位が高くなるほど、EQが優れたリーダーシップを決定付けていた」との結果を明らかにしている。

職場におけるEQの5つの因子とされるものは、自己認識、自己統制、モチベーション、共感、ソーシャルスキルである(詳細は上表参照)。以前の連載(本誌第216号、2019年5月)で紹介した「自己変容型知性」と重なる部分も多い。自己を客観視し、不完全さを認識しながら、自身をコントロールする能力が、上位役職になればなるほど求められるとの指摘は重要である。

社会や市場からの評価が高い社長が率いる会社の社内がさほど活性化されてなく、社員の満足度も高くないというケースは決して少なくない。

同様に、様々な取り組みを展開し、学長の評価が高い大学でも、組織の活性度が低かったり、構成員が閉塞感を感じていたりする場合もあるだろう。

学長は任期中にアピールできる実績を残そうと意気込み、学部長は2年か4年の任期を大過なく過ごそうとし、教員はできれば静かに研究と教育に専念したいと考える。全てがこの通りではなかろうが、大学という組織の特質や個々の大学の状況を踏まえながら、大学にふさわしいガバナンスとマネジメントを確立し、それぞれの状況に応じたリーダーシップの在り方を追求していくことが重要である。

とりわけトップのみならず、それぞれの立場でリーダーシップを発揮できる人材をどれだけ育てることができるのか。学生教育にとどまらない大学の真の人材育成能力が試されている。

【参照文献】

- ジョン P.コッター(黒田由貴子、有賀裕子訳)『リーダーシップ論』ダイヤモンド社、2012

- ウォレン・ベニス(伊東奈美子訳)『リーダーになる[増補改訂版]』海と月社、2008

- スティーブン P.ロビンス(高木晴夫訳)『新版組織行動のマネジメント』ダイヤモンド社、2009

- デボラ・アンコーナ、 トーマス W. マローン、 ワンダ J. オーリコフスキー、 ピーター M.センゲ「完全なるリーダーはいらない」『DIAMONDハーバード・ビジネス・レビュー』2007年9月号

- ダニエル・ゴールマン「心の知能指数『EQ』のトレーニング法」『EQを鍛える』ダイヤモンド社、2005

(吉武 博通 公立大学法人首都大学東京 理事)

【印刷用記事】

大学を強くする「大学経営改革」[84] 大学における「リーダーシップ」を問い直す── 困難を克服し未来を拓くために必要なもの 吉武博通