リカレント教育と日本の大学[6]/「産業界のニーズ」をどう考えるか~社会人学習のステークホルダー

◆「産業界のニーズに叶ったプログラム=学習者のニーズに叶うもの」ではない

「大学は産業界のニーズのごみ箱じゃない!」

これからのリカレント教育をテーマにしたパネルディスカッションに登壇した際、会場からの質問として発せられた言葉だ。それが、ずっと頭に残っている。

例えばビジネス誌等でこの言葉が紹介されたとしたら、やはり大学人は社会に背を向けている等と囂々たる批難が浴びせられるのかもしれない。しかし私は、恐らくは教員の方と思われる発言者のその言葉に、納得せざるを得なかった。こんな言葉を発せざるを得ないくらい、「産業界のニーズ」「社会のニーズ」という言葉が、教育者、研究者の皆さんの両手を縛ってしまっていると感じたのだ。

実際に、リカレント教育に関する政策提言においては、「リカレント教育が今以上に充実・拡大するためには、産業界、地方公共団体等と緊密に連携した実践的・専門的なリカレント・プログラムの開発や、実践的な教育を行う人材の育成プログラムの開発・実施などが必要」(文部科学省『2040年の高等教育に関するグランドデザイン』2018年)等といった言葉が躍っている。「持続的な産学共同人材育成システム構築事業」「大学による地方創生人材教育プログラム構築事業」「女性の多様なチャレンジに寄り添う学びと社会参画支援事業」等といった、文部科学省によるリカレント教育推進のための各種事業の応募要項においても、「社会のニーズに対応」「産学連携による」といった言葉が、必ず盛り込まれている。

しかし、「社会のニーズ」「産業界の要望」とは具体的に何を意味しているのか、と考えてみると、それは一筋縄ではいかない。

例えば経団連による政策提言『Society5.0時代を切り拓く人材の育成―企業と働き手の成長に向けてー』を見てみよう( 【外部リンク】http://www.keidanren.or.jp/policy/2020/021_honbun.pdf )。この提言は、先進的な企業事例等をもとに、成長を目指す企業と働き手の参考にするため、既存の人材育成方法がはらむ課題とこれからの人材育成のあり方についてまとめたものだ。その冒頭近く、「企業と働き手をめぐる現状と課題」では、「経営環境や働き手の意識の変化により、これまで機能してきた長期・終身雇用の下で中長期的に自社に適した社員へと育成する仕組みだけでは、人材の育成が困難になりつつある」と、危機感をあらわにしている。まだまだ多数派の企業においては、Society5.0時代を切り拓く人材を育成し活用できてはいないという問題意識である。

つまり、現状の「産業界のニーズ」を捕まえようとヒアリングを行ったとしたら、その多くは、まだまだ今後の環境変化に対応する態勢ができてはいない企業であるということになる。要望をそのまま受け取ってプログラムを作り、既存の企業の生き残りに役立ったとしても、学習者が自らのキャリアの満足度を高めるために役立つものになるかどうかは分からない。いやむしろ、学習者にとってみれば、必ずしも既存企業が生き残ってもらう必要はない。それよりも、仕事内容とやりがい、そして給与や待遇が上がるのであれば、既存企業が退場したほうが有利かもしれない。社会全体にとっても、自らの知識と技能をアップデートし続けているビジネスパーソン(現在大学の社会人向けプログラムを受講している学習者はそういう人々だ)が、変化に対応しきれず低い生産性にとどまる企業に縛りつけられているよりも、高い付加価値生産性を持つ新たな企業(もちろん必ずしもITに限らない)や、社会課題に直接関わっているような社会起業家として活躍してもらった方が、よりうれしい、という可能性もある。

学習者にとっての満足と、産業界のニーズは、必ずしも一致しないのである。

ある資格について、合格者を増やすべきかどうか。そんな例で考えてみると分かりやすい。

資格取得者を雇用したり、専門職として仕事を依頼したりする企業の側にとっては、学習し資格を取得した者は増加したほうがよい。数が多くなることで、自社の要求にぴったり叶う相手を発見する可能性は高まる。数多くの資格取得者を競合させることで発注額も抑えられるだろう。自分達と同じ価値観で動く人が増えることも期待できる。

逆に、学習し資格を取得した側にとっては、競争相手は少ないほうがいい。需給バランスからギャランティの縮小を防ぐことができるだけではない。数が少なければ団結もしやすく、資格取得者として社会に果すべき役割も担いやすくなる。

単純な資格合格者数の設定においても、学習者の利益と産業界の利益は、相反してしまうのである。

もちろん、学習者にとっての雇用先/産業界にとっての人材の確保をはじめ、制度の安定化や環境整備等、利害が一致する項目も多い。踏まえておいていただきたいのは、産業界のニーズに叶ったプログラムが、必ずしも学習者のニーズに叶うものではないという一点だ。

◆リカレント教育推進のための事業の応募書類に記載されない重要事項

同様に、学習者の利害は、必ずしも教育機関の利害とは一致しない。短期的な財政的安定を求める教育機関にとっては教員一人当たりの学生数は多いほうがいいだろうが、学習者にとっては、何らかの工夫がない限り、その状態は望ましくはない。一人ひとり解決したいキャリア課題が異なる社会人学習者にとってはなおさらである。

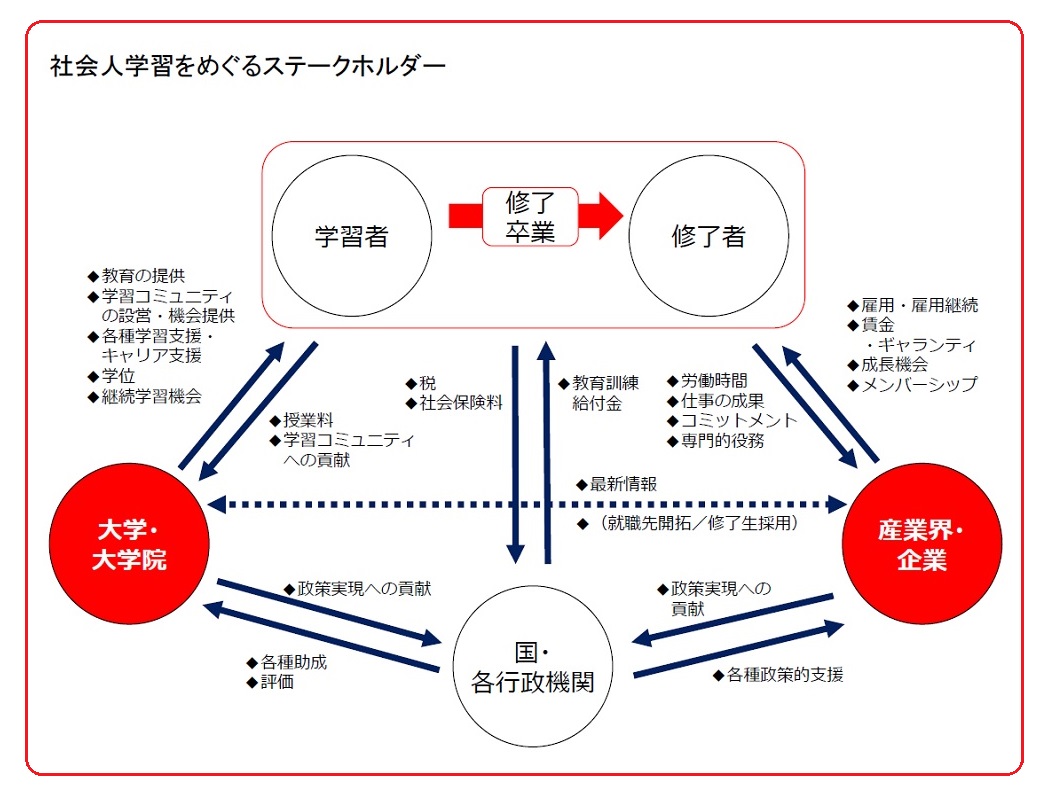

学習者、教育機関、産業界、そして国・行政機関を合わせた社会人学習に関わるステークホルダー。それぞれの関係を図にして表すと、次の図のようになる。

お気づきだろうか。大学をはじめとする教育機関にとって、「産業界」は、直接的な関係を持った相手ではない。

産業界が重要でないわけではない。前回まで述べてきたように、社会人向けプログラムの設計に当たって設定すべき「ターゲット」である社会人学習者がどのような課題を持っているのか、そして彼ら/彼女らに対しどのような価値を提供すればよいのか、それを知るためには、学習者が直接関係していく産業界の動向、ニーズを知ることは不可欠である。

しかし、あくまで、教育機関にとって直接関係する相手は、学習者なのだ(本項ではもう一方のステークホルダーである国・行政機関については触れない)。

私はこれまで数度にわたり、文部科学省等において、リカレント教育推進のための事業公募の審査員をさせていただいた。その審査の過程では、何件もの応募書類を読み、ほかの審査員の先生方との議論に臨んだ。どの応募書類も、プログラムを設計された先生方、事務スタッフの方々が力を注がれた、優れたプログラム計画に見える。解決すべき社会課題、プログラムの内容と教育方法の工夫、産業界との連携方法、プログラム継続のための手法…。しかしその応募書類のうち、多くの計画において、記載されないままになってしまっている存在があった。

実際にそのプログラムに自らの貴重な時間と費用、そして労力を投じる学習者のことに、触れられていないのである。

社会のニーズは書かれている。産業界との協議内容も分かる。そして、教育内容や教育手法も妥当なものに見える。しかしそこには、ターゲットとなる社会人はどのような人か、どんなキャリア課題を持ち、それをどうやって解決しようとしているのかが、明確に言語化されていない。そのため、学習者にとって首尾一貫した計画になっていない、綻びがいくつも存在する計画になってしまっている…そんな応募書類が、決して少なくないのである。

◆「社会のニーズ」「産業界のニーズ」を捉え直し、プログラムを改善

たとえ、自費負担による受講者を公募するわけではなく、企業からの派遣によって受講者を集めるプログラム案だったとしても、どんな課題を持つ学習者をターゲットとし、どんな価値提供を行うのかを設計する必要がないということはない。なぜなら、実際に学ぶのは学習者本人だからだ。どんなに企業の声を聴いて産業界から求められるプログラムになっていたとしても、学習が有効になるかどうかは、当然ながら学習者が主体的に取り組むかどうか、そのモチベーションにかかっている(企業研修において講師を務めた経験をお持ちの先生であれば、所属企業に命じられていやいやながら職場から離れ参加した受講者に対して学習効果をあげる困難を実感されていることだろう)。

「企業派遣の受講者は大学での評価が人事上の評価に直結する、だからモチベーション高く学習に取り組むはずだ」と思われるかもしれない。確かに、大学院の正規課程の場合、このような感想を抱かれている先生方もおいでだろう。しかしそれは、「たまたま」次の条件のどれかに当たっていたおかげではないか。

- もともとそのテーマについて興味があり学びたいと思っていた

- 豊富な学習経験から、その学習が自分にとってどのような意義があるか、自分で設定する力を持っていた

- 上司や人事部門が、その学習機会の意義、その受講者に指名された意義を学習者本人にしっかりとガイダンスしていた

第一回に述べたように、今の日本の多くのビジネスパーソンにとって、学習する必然性はない。

例えばデータサイエンスでもいい、女性管理職のためのマネジメント知識・スキルでもいい。社会にとって意義はある。企業のニーズも顕在化している。しかし、学習者個人にとって、それが学ぶ意欲につながるかどうかは別の話だ。「今は最も大切にしている顧客の経営課題である事業承継について学びたい」「母を見送った際お世話になった福祉業界に移りたい」そんな状況だとしたらどうだろうか。企業が求めることが、学習者のキャリア課題の解決につながるとは限らない。その状態のまま走り出してしまっては、継続は望めない。

「社会のニーズ」「産業界のニーズ」は、ターゲットを設定し、提供価値を決定するための判断材料としては、非常に重要だ。大学の建学の理念、そしていま大学が有する経営資産をもとにして社会人向けプログラムを展開するジャンルの候補を定めたのち、そのジャンルにおいて社会が解決を求めている課題、産業界が求めている人材要件について情報を収集すれば、ターゲットとなる社会人の像を具体的に描くことができる。「所属する業界について十分な経験と問題意識を持ち、データに基づく分析からイノベーションを起こしたいと考える中堅会社員」「管理職になりたいと思っているわけではなかったがメンバーが活き活きと働くために責任を負うことは仕方ないと考えるようになった若手女性リーダー」…彼ら/彼女らをどこまで連れていくのか、その到達地点(=提供価値)を定めれば、プログラムの内容や教育方法がブレることはない。

もちろん最初から正解にたどり着くことはないだろう。また、一度成功したとしても、環境の変化に対応する必要が生まれてくる。しかし幸い、社会人向けプログラムの場合、18歳入学者を対象とした学部教育に比べ、「結果」が現れるスパンは比較的短い。用いなければならない代理指標の数も少ない。修了生の満足度やその後の活躍ぶりといった結果をもとに「社会のニーズ」「産業界のニーズ」を捉え直し、プログラムを改善していくサイクルを回し続けることは、十分に可能だ。

大学は、社会のニーズや産業界のニーズのゴミ箱ではないし、またそうである必要も全くない。学習者に目を向けることなく投げつけられたニーズに受動的に応えることは、決して、社会人向けプログラムの成功のために必要な条件ではありえない。

学習者のキャリア課題に向き合い、その解決のためのプログラムを設計、実行し、改善のサイクルを回し続けていくこと。必要とされるのは、そんな能動的な姿勢なのである。

(リクルート進学総研 主任研究員(社会人領域) 乾 喜一郎)