大学を強くする「大学経営改革」[90] 職員の貢献度を高めるための課題と方策 〜真の「協働」の実現に向けて〜 吉武博通

改革プロセスの成否の鍵を握るのは職員

「教職協働」という言葉に象徴されるように、大学において教員と並び、職員の役割の重要性が広く認識され、担うべき業務も広範化かつ高度化しつつある。これを受けて2017年からはスタッフ・ディベロップメント(以下SD)が義務化された。SDは大学運営の基盤を確かなものとするために不可欠な要素となっている。

SDの対象には、事務職員のほか、教授等の教員や学長等の大学執行部、技術職員等も含まれるとされているが、事務職員(以下職員)の能力を如何に高めるかが最大の目的であり関心事であることはほぼ共通の認識であろう。

他方でいくつかの疑問も浮かぶ。その一つが、そもそも職員に如何なる役割を期待し、どのような業務を担わせたいのかという点である。大学内で共通の理解を得られているのだろうか。

また、能力や成果をどう評価するかが明確でなければ、職員は何を目標に自己の能力を高めればよいかわからない。基準が曖昧なままだと組織への信頼も高まらず、貢献意欲を引き出すことも難しくなる。

加えて、職員の能力を高めるために何が必要かを突き詰めて考え、体系的な人材育成施策を講じることに、どれだけ熱心に取り組んできたかも問い直さなければならない。

大学に対する期待・要求は増すばかりで、国からも矢継ぎ早に様々な政策が示される。大学自身も世界の大学と競うため、社会・地域のニーズに応えるため、志願者を確保して生き残るために、多くの課題に取り組まなければならない。

これらの政策や課題は、その背景や本質を理解した上で、個々の大学の状況に応じて、具体的な施策に展開され、実行に移されてこそ初めて意味を持つ。

我が国の現状を見ると、このプロセスが軽んじられているように思えてならない。政策で示された制度や他大学の実践例が、未消化のまま導入され、費やす時間と労力の割に効果の乏しい、形ばかりの改革が繰り返されていることを強く危惧する。

この改革プロセスの成否の鍵を握るのが職員である。学長などトップマネジメント(以下トップ)の主たる役割は大きな方向を示すことであり、教員に最も課せられるのは自らの教育研究力を高めることである。学外の動向や学内の現状を把握し、具体的な制度や施策を提案し、その実現に向けて学長や学部長を支え、教員の協力を引き出す役割こそ職員が主体的に担わなければならない。

職員組織の活性化は意識や風土を変える最良の方法

改革で注目されている大学は、総じて職員組織の活性度が高いというのが筆者の見方である。改革の進展や組織の活性度を、何をもって評価するかなど検討すべき課題はあるが、両者の関係は以下のように説明できる。

理事長や常務理事、学長や副学長が職務を遂行するに当たり、指示したり、報告や説明を受けたりする相手は職員であることが大半である。

トップ自らもそれぞれの方法で学内外の情報を得ているが、それだけで意思決定の質を確保することはできない。質の高い決定には組織的な情報の収集・整理・共有が不可欠である。そのためにも職員が学内外の動向に広く関心を持ち、何が重要な情報かを考え、教員・職員の枠や部署を超えて共有し、組織的に整理・蓄積することが重要である。

また、指示を受けるに当たり、その背景や狙いを理解するとともに、問題があれば指摘し、より良い決定となるように話し合うことも大切である。それを促す寛容さが上位者に必要なことは言うまでもない。

示された方針に基づき、制度や仕組みを設計し、説明を行いながら、十分に機能できるように学内に定着させていくのも職員の役割である。このプロセスは多大な時間と労力を要するが、ここが不完全であれば、外装を整えただけの改革となり、それが繰り返されることで、組織内に徒労感や疲弊感だけが広がる。このことも我が国の研究力の相対的低下の一因となっていると考えられる。

トップの方針を受けて始まるものだけが改革ではない。下からの提案を受けてトップが決定し、動き出す改革もあれば、トヨタ自動車の「日々改善」に象徴される現場レベルでの日常的な改善の取り組みも極めて重要である。その主たる担い手も職員である。

学長、副学長、学部長などの役職を経験した教員は、職員が如何に重要な存在かを肌で実感しているはずである。学部・学科の設置申請や新たなプロジェクトの立ち上げなどで職員と苦労を共にした経験を持つ教員も同様である。

その一方で、程度の差はあれ、「決定は教員、職員は事務」という意識は依然として多くの大学に残っている。職員を見下すような教員の言動も完全になくなった訳ではない。

ただ、このような意識や風土を直接的な方法で変えることは容易ではない。職員の能力が全体として高まり、職員組織がより活性化すれば、教員は職員に一目置かざるを得なくなる。これこそが、意識や風土を変える最良の方法である。

職員間で意識や能力にかなりの開きがある

職員の能力や職員組織の活性度の現状をどう見るべきであろうか。客観的な検証は今後の研究や調査に委ねるとして、筆者の認識は概ね以下の通りである。

国立大学の場合、2004年の法人化とともに大学独自採用を開始、自校卒業生をはじめ学力面でも優秀な人材が集まり、非公務員化と相まって、職員組織の活性化が期待された。

法人化後、生え抜き職員の部課長登用なども進んでいるが、3年ごとの異動をはじめ公務員時代の人事慣行や仕事の仕方は根強く残っている。加えて近年は業務量の増加と人員の抑制が続き、法人化後16年を経過して十分な成果が出ているとは言い難い。

公立大学の場合、2020年3月時点で全93大学のうち、公立大学法人が設置する大学は82大学となっているが、法人か否かに拘わらず、管理職層を中心に専任職員の多くを設置者である自治体からの派遣者が占めており、また全大学の3分の2は専任職員数が50人以下となっている。このような公立大学に特有の事情を踏まえた検討が必要である。

私立大学の場合は、規模、法人組織と大学組織の関係、歴史的経緯などによって実態は実に様々である。大企業のように専任の人事部門を持ち、人事管理や人材育成が組織的に行われている大学もあれば、方針や運用基準が不明確なまま人事が行われ、人材育成システムも未整備という大学も少なくない。

もちろん単純な優劣はつけられない。専任の人事部門を持つ大規模校でも、職員組織に活力が乏しいケースはあり、専任の人事部門のない中小規模校でも職員が活躍し、教員と協働することで成果を挙げている大学もある。

このように国公私などの設置形態や大学の規模、歴史的経緯などにより職員組織の実態は大きく異なるが、共通する課題もある。それは同じ組織内でありながら職員間で意識や能力にかなりの開きがあるという点である。

例えば、年代や職階が上がるほど、規則や前例、理事会・教授会の決定に従って忠実に事務処理を行うことを重視する傾向が強ければ、組織に変化は起きにくい。新たな問題を発見し、その解決に取り組むなかで自らも成長するという土壌は、いつまで経っても醸成されないことになる。

また、同じ年代や職階であっても、大学職員の役割をどう認識し、その大学で働くことに如何なる意味を見出すかは個人によって異なることが多い。積極的に改革に関わることにやり甲斐を感じる者がいる一方で、安定した労働条件の下、与えられた業務を着実に処理することに満足を見出す者もいる。

意識の違いは職員の成長にも影響を与え、ポテンシャルは同レベルと思われる職員の間でも、仕事への姿勢、取り組んだ課題の難度、周囲の助言・支援などにより、獲得する能力に差が生じてくる。

個人の考え方や価値観は多様であって良いし、むしろ多様性こそ尊重すべきであるが、年代・階層による意識の違い、個人間で異なる仕事の意味づけや取り組み姿勢、これらを背景に生じる能力差などが、職員組織の運営と人材の配置・育成を一層難しくしていることは明らかである。

求める能力の明確化と到達段階の確認

ここで大学職員に如何なる能力が求められるのかを考えてみたい。

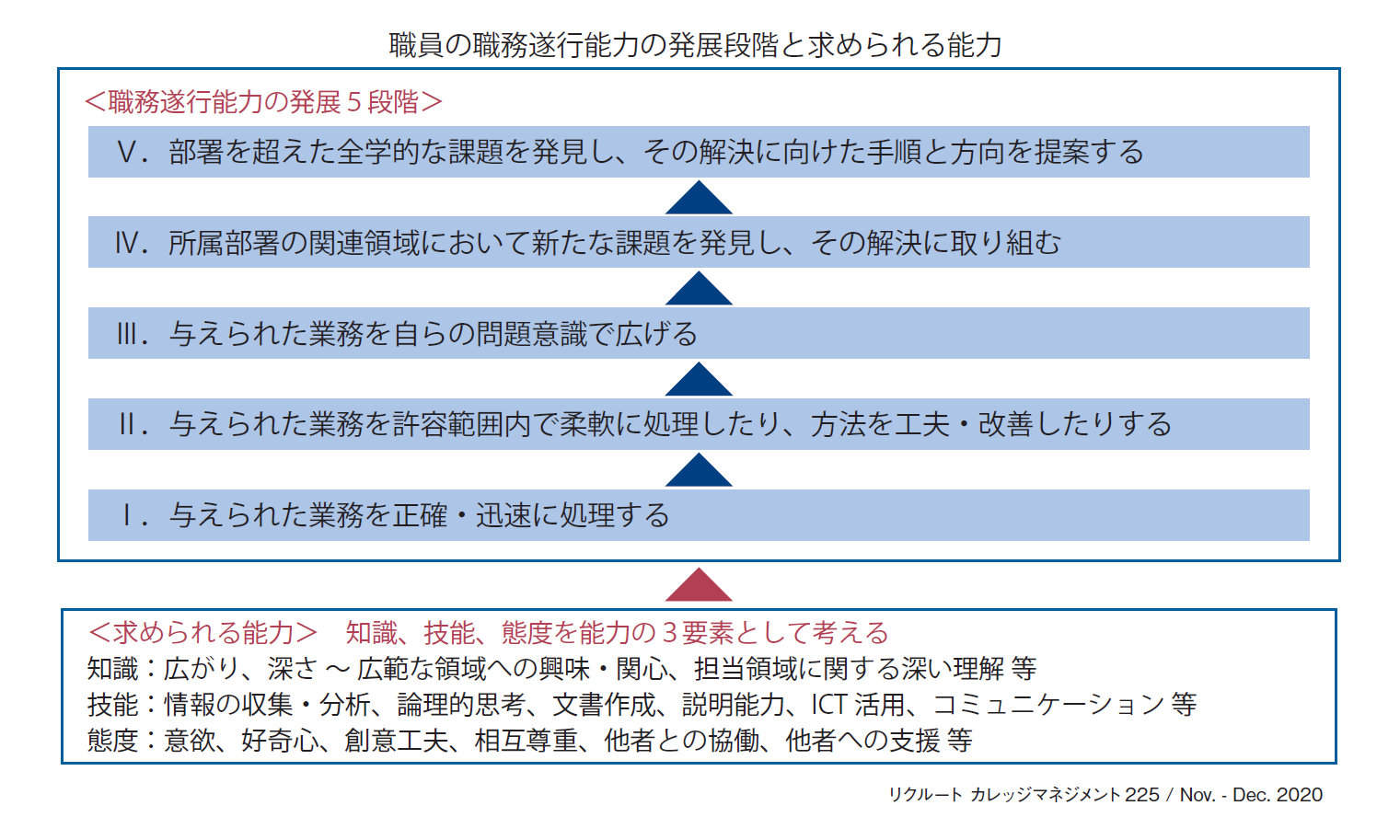

下図の下段枠内は、求められる能力を知識、技能、態度の3つに分け、職員組織の現状を踏まえ、特に重視すべき要素をまとめたものである。

知識では、広範な領域への興味・関心と担当領域に関する深い理解を挙げている。理解が浅いと上辺だけで仕事をし、応用も効かなくなる。広範な領域への興味・関心は部署を超えた連携・協力の基礎となる。

技能については、情報収集・分析に加え、物事を多面的に捉えて、筋道立てて考え、それを的確な文書に表し、簡潔に説明できる能力を重視している。また、業務の生産性を大きく左右するという点でICTを活用する能力の強化も不可欠である。

態度に掲げた各要素は、こうあってほしいとの期待も込めたものである。人員抑制と業務量増が続くなか、新たなことに取り組む余裕はないとの声は多くの大学で聞かれる。このような現状において、意欲や好奇心を高め、創意工夫を引き出すことは容易ではない。

また、大学でもメンタルな問題を抱える職員は少なくない。能力を超える負荷が原因となることもあるが、相互に尊重し、互いに助け合える環境があれば、状況はかなり改善されるはずである。

下図の上段枠内は、業務遂行能力がどのような発展過程を辿るかを5段階で示したものである。「与えられた業務を正確・迅速に処理する」を第一段階(Ⅰ)とし、段階を追うごとに広げながら、「部署を超えた全学的な課題を発見し、その解決に向けた手順と方向を提案する」を最終段階(Ⅴ)としている。

Ⅰを完璧にクリアできなければⅡに進めないというほど厳密なものではない。誰にもミスはあるし、処理速度にバラツキもある。あくまで一つの目安に過ぎないが、職員自身がどの段階にいるか自己評価することができるし、上位者が配下の職員それぞれの段階を確認し、成長を促すために何が必要かを考える契機にすることもできる。

最終段階に到達している職員はごく限られると思われるが、多くがⅠの段階かそれ以前の段階にとどまる大学もあれば、ⅠからⅤまで広く分布する大学もあるなど、大学間でかなりの開きがあることが推測される。そのことが大学の競争力に大きな影響を及ぼすことを十分に認識しておく必要がある。

職員が自らを成長させる環境を整える

知識、技能、態度をどのように養い、職務遂行能力の発展を如何に促すかは、極めて難度の高いテーマである。

それだけにトップ自らが「職員の成長なしに如何なる改革も実現しない」との強い信念を持ち、息の長い活動として旗を振り続ける必要がある。

職員が自らの問題として主体的に取り組む状況を如何につくり出せるかも成否を分ける重要なポイントになる。能力は誰かに開発されるものではない。より高い能力を獲得すべく自らを成長させていくことが大切である。

既にその環境が整い、周囲に手本となるべきロールモデルがいれば、上手に後押しすることで主体的に取り組むようになるかもしれないが、そのような職場はむしろ少数と思われる。

職員自身が大学で仕事をすることの意味を考え、成長への意欲を高めるように働きかけるとともに、その成長を促す環境を整えることが、今多くの大学に求められている。

ワークライフバランスという言葉で考えるならば、人は仕事においても生活においても経験や交流を通して学習を重ねているはずである。そして、生活を通した成長は仕事にも活き、仕事を通した成長は生活にも活き、トータルでより良く生きることにつながる。

加えて、大学には教育、研究、社会貢献という使命があり、職員は教員と共にそれを担っていかなければならない。

このような対話を重ねることで、大学で仕事をすることの意味を見出させ、自らを成長させる意識を根付かせていく必要がある。

成長に心を砕いてくれていると実感できる組織

最後に、成長を促す環境の整備について、主たる方策を3点挙げておきたい。

一つめは、個々の職員の役割と責任、組織としての評価基準を明確にするとともに、日々の業務に「改善」を根付かせることである。

自分の役割を理解した上で責任を持って職務を遂行することで成長が促進される。分担がはっきりしていれば仕事も円滑に進み、摩擦も生じない。評価基準が明確であればどう努力すればよいかが分かり、組織への信頼も増す。また、改善の日常化は新たな課題に取り組むゆとりを生み、サービスの質を向上させる。

二つめは、実務最前線の責任者である課長に、「部下の成長を促す」「改善を根付かせる」「職場の健全性を保つ」といった責務を明確に課すことである。そのために現職の課長や課長候補者に対する教育を充実させるとともに、部下を率いるライン課長はマネジメント力を重視して登用することを徹底する必要がある。部長と係長の間にいるだけの課長ならポストをなくした方がよい。

三つめは、部署を超えた協働や学外との交流の機会を増やし、職員の経験の幅と視野を広げることである。課題解決のためにプロジェクトを編成し、教員・職員や部署・職階・年代の枠を超えた協働の機会を設ける、学内研修を活発化する、学外の研修・セミナーに派遣するといった施策は、日常業務に埋れがちな職員に多くの刺激を与える。職員のキャリア形成にとって大切なロールモデルを他部署や学外で見つけることができるかもしれない。

大学が自分たちの成長に心を砕いてくれているとの実感を多くの職員が持つことができれば、その効果は必ず学生や教員にも及ぶ。

職員の能力を高め、職員組織を活性化することは、大学改革の最優先課題、まさに一丁目一番地である。

(吉武 博通 東京都公立大学法人 理事 筑波大学名誉教授)

【印刷用記事】

大学を強くする「大学経営改革」[90] 職員の貢献度を高めるための課題と方策 ~真の「協働」の実現に向けて~ 吉武博通