大学を強くする「大学経営改革」[91] 学長の選考とトップ人材の育成について考える 吉武博通

同じ法の下にありながら異なる国立大学の学長選考方法

法人化以降の国立大学では、学長選考に納得のいかない教職員が批判の声をあげ、学内外に波紋が広がるということが幾度か繰り返されてきた。

多くは、学内で実施された意向投票の結果と学長選考会議の決定が異なる場合であり、そのことがきっかけとなり、プロセスの適正性や結果の妥当性が問題視されたものである。また、近年は学長の再任回数の上限撤廃や意向投票の廃止などが批判の的となる事例も生じている。

広く報じられ、社会的関心を集めた東京大学の場合、意向投票の対象となる第2次候補者の決定をめぐり、教員有志、学内15部局長、元理事有志から質問状や要望書が提出される事態となり、次期総長予定者決定の公表後、第三者委員会が設置され、総長選考プロセスの検証が行われた。

同年12月に総長に提出された報告書は、次期総長予定者の決定は正当に成立し、全く問題ないとしたうえで、学内委員の在任期間、総長選考会議の運営、学内構成員に対する情報提供、総長選考会議の事務局機能について改善が必要と指摘している。

これを受けて、五神真総長が、総長選考会議の運営に混乱が生じ、東京大学のガバナンスに対する社会的信頼に負の影響を及ぼしたことを深く反省するとのメッセージを公表している。

また、筑波大学では、再任回数の上限撤廃と意向投票の廃止に一部の教職員が反発していることが報じられている。

同じく再任回数の上限撤廃と意向投票を廃止した大分大学では、2011年に就任した現学長が3期目となるなか、学部長選考や教員人事をめぐり大学運営に対する反発が強まり、全国の法学研究者が連名で声明を発表する事態に至ったと伝えられている。

意向投票については、法人化当初から実施していない大学もあり、それ以降廃止する大学が徐々に増えている。また、筑波大や大分大以外にも再任回数の上限を撤廃した例が見受けられる。

法人化後17年が経過するなか、同じ法の枠組みの下にありながら、国立大学法人の学長選考の方式、実際の運用、教職員の意識には大きな差が生じているのである。

大学をより良き方向に導く学長をどう選ぶかということこそが問題の本質

国立大学法人法は、学長の任命について、国立大学法人の申出に基づいて、文部科学大臣が行うとし、その申出は、経営協議会の学外委員で経営協議会から選出される者と教育研究評議会の代表者が各同数で構成される「学長選考会議」(委員総数の3分の1以下を条件に学長又は理事を加えることができる)の選考に基づき行うと定めている。

また、中央教育審議会大学分科会が2014年2月に示した「大学のガバナンス改革の推進について(審議まとめ)」では、国立大学法人等の学長選考について、「過度に学内の意見に偏るような選考方法は適切とは言えない」と述べるとともに、学長の任期についても、「過度に短い場合には、大胆な改革を行うことは困難であり、各大学の中長期的なビジョンを踏まえながら、安定的なリーダーシップを発揮できるよう、それぞれに適した年数の任期を設定すべきである」としている。

言うまでもなく、学長選考会議がその権限と責任において学長予定者を最終的に決定することは法の定めるところであり、再任回数の上限撤廃や意向投票の廃止も、国の政策に沿ったものといえる。

憲法が保障する学問の自由は当然守られねばならない。そのうえで、大学が果たすべき使命と学問の多様性を十分に理解しつつ、教育研究環境を整え、大学をより良き方向に導くことのできる学長をどうすれば選ぶことができるかが、学長選考をめぐる問題の本質である。

文部科学省・内閣府・国立大学協会の三者連名で2020年3月に公表された「国立大学法人ガバナンス・コード」は、法人の長の責務として、

- 中長期ビジョンの策定と法人の教職員へのビジョンの説明及び共有

- 法人の長のリーダーシップ(教育研究の成果の最大化、多様な関係者の意見・期待を踏まえた法人経営)

- ビジョン実現のための執行体制の整備(補佐人材の選任・配置、経営人材の計画的な育成・確保)

- ビジョン実現のための戦略的な資源配分(教育・研究・社会貢献機能を最大化するための戦略的な資源配分と成果の適切な検証)

法人化前の選挙や法人化後の意向投票でこのような責務を果たしうる人材が選ばれる保証はない。学長選考に構成員の多様な考えや価値観が反映されることは大切だが、同時に、今日の状況においてどのようなリーダーが求められるかを十分に話し合い、学長像を共有したうえで、候補者を探し、厳しく見極めていかなければならない。

一方で、学長選考会議にも課題はある。学内のみならず広く学外ないしはステークホルダーの視点や意向を重視するという点で、経営協議会から選出される学外委員の役割は大きいが、大学の経営に触れる機会は年4回から5回程度開催される経営協議会だけであり、筆者の経験でもその場で厳しい議論が展開されることは稀である。選考を行ううえで必要となる情報をどう得るか、経営協議会のあり方を含めて検討が必要である。

学外委員に関するもう一つの課題は、大学の使命・目的、教育研究、組織特性等に対する一定の理解が必要という点である。その意味からも、学長選考プロセスに入る前の段階において、学外委員と学内委員との間で率直な意見交換を重ねておく必要がある。

顕著な成果で注目される芝浦工大の変革はガバナンス改革から始まった

学長選考会議による選考が法で定められている国立大学法人や公立大学法人においても、意向投票の有無をはじめ具体的な選考方法が大学間で異なるが、法による定めのない私立大学の学長選考方法はさらに多様である。

日本私立学校振興・共済事業団が2018年4月に行った調査によると、学長選挙を実施している大学は31.8%、残りの68.2%は実施していない。また、学長の選出に最も影響を与えるものを問うた質問に対する回答は、理事会による選出40.2%、選考委員会による選出33.1%、選挙による選出19.7%、その他6.9%となっている(同事業団「学校法人の経営改善方策に関するアンケート」報告,2019.3)。

国の補助事業に数多く採択され、それを梃子に改革を加速させ、ブランド力の向上や志願者の増加を実現してきた芝浦工業大学の変革はガバナンス改革から始まったと言われている。

同大学もかつては学長を選挙で選んでいたが、選挙の度に学内が二分され、終わった後もしこりが残ったという。そのことを問題視した理事長が学長選挙の廃止を決断し、学長選考委員会が選出した候補者を理事会が決定する方式に変更した。その後、副学長、学部長、研究科長についても、選挙による選任から学長が指名する候補者を理事会が承認する方式に変更された。

東京大学大学院の両角亜希子准教授は「一連の改革で、理事長、理事会と学長の連帯感が強まり、学長付託型の大学運営を実現し、学長の下、教育研究の一貫した意思決定ラインが形成され、大学改革を迅速かつ適切に展開する環境が整ったと言える」(両角亜希子「ガバナンス改革と教職協働でスピーディーな改革を実現」本誌No.212,2018.7-8)と評価する。

学長選考をより成熟した次元に引き上げていく必要がある

学長が主導する改革への要請が強まるにつれて、学長選考の実質的な主体は、選挙や意向投票から理事会や学長選考会議に移っていくものと思われる。ただ、主体が変われば優れた学長が選ばれると言えるほど単純ではない。

米国の大学では、州立・私立を問わず学長選考は理事会の最も重要な役割の一つである。理事の一部と多様なステークホルダーの代表で構成される学長選考委員会が、全米または全世界から人材情報を広く集め、これらの情報を基に絞り込んだ数名の候補者に対して面接を行い、理事会に推薦する候補者を選定、理事会が最終決定するというプロセスが知られている。面接と併せて教員や学生との対話の場を設定することもあるという。

日本では内部昇格の学長が多くを占めるのに対して、米国ではその逆に多くの学長が外部からの招聘である。この点は、日米間で経営者の流動性に大きな差がある企業社会と共通している。

内部昇格か外部招聘かについては一概にどちらが望ましいと言えるものではない。日米問わず、大学を率いるにふさわしい能力を備えた人材が学内で得られるならば、学内事情に精通している分、優れた手腕の発揮を期待できる可能性も高い。その一方で、大学の規模によっては人材が限られてくる場合もあるし、外部の風を入れることが変革の加速につながることもあろう。

その場合、外部人材に関する情報をどう集め、如何なる方法や選考基準で候補者を絞り込んでいくかは、日本の大学の理事会や学長選考会議の現状を踏まえると、極めて難しい問題であると言わざるを得ない。

主体となるべきは選挙か理事会か、意向投票か学長選考会議かといった形にばかりとらわれた議論から脱し、学問の発展と社会の要請を踏まえ、大学は何を目指し、どう運営されるべきか、それを主導する学長には如何なる役割が求められ、それにふさわしい人材をどうすれば選び出すことができるかといった議論を深め、学長選考をより成熟した次元に引き上げていく必要がある。

また、再任回数については、上限を撤廃するならば、併せて理事会や学長選考会議の学長に対する監督機能を強めるとともに、客観的な状況から職務継続が適当でないと認めるときは解任(または任命権者に対する解任の申出)を行える仕組みを整えておく必要がある。

優れたリーダーは絶え間なく学び続けなければならない

ここまで学長選考について考えてきたが、大学を率いるにふさわしいトップマネジメント人材をどう育成するかも極めて重要なテーマである。

「経験を通した学習」と「自学や受講を通した学習」の両方が必要なことは大学のトップ人材育成においても変わらない。

前者については、副学長・学長補佐や学部長・研究科長といった役職経験、研究プロジェクトを率いた経験などがそれに当たる。米国では高等教育機関外での職務経験を有する学長も少なくないという。

後者に関しては、自身の専門分野を超えた知的好奇心に加え、世界や社会の動き、政策の動向、マネジメントなどに対する幅広い関心を背景に、自ら学ぶ姿勢を持ち続けることが大切である。

スタンフォード大学で16年にわたり学長を務めてきたジョン・L・ヘネシー名誉学長は著書のなかで「優れたリーダーでいるためには、絶え間なく学び続けなければならないのだ」と述べる。自身の仕事が工学部から大学全体に及ぶようになった頃、自分の無知を思い知り、読書量を2倍に増やして、ほとんど知識を持たない数分野を探究するとともに、リーダーシップという新しい役割に読書の焦点を合わせたという(ジョン・L・ヘネシー(瀧口範子訳)『スタンフォード大学名誉学長が教える本物のリーダーが大切にすること』ダイヤモンド社,2020)。

個別大学の枠を超えた研修機会の提供も今後の大きな課題

このような自学自習の契機となり、水先案内となるような研修機会を整えることも今後の大きな課題である。大学団体等による個別大学を超えた取り組みが求められる。

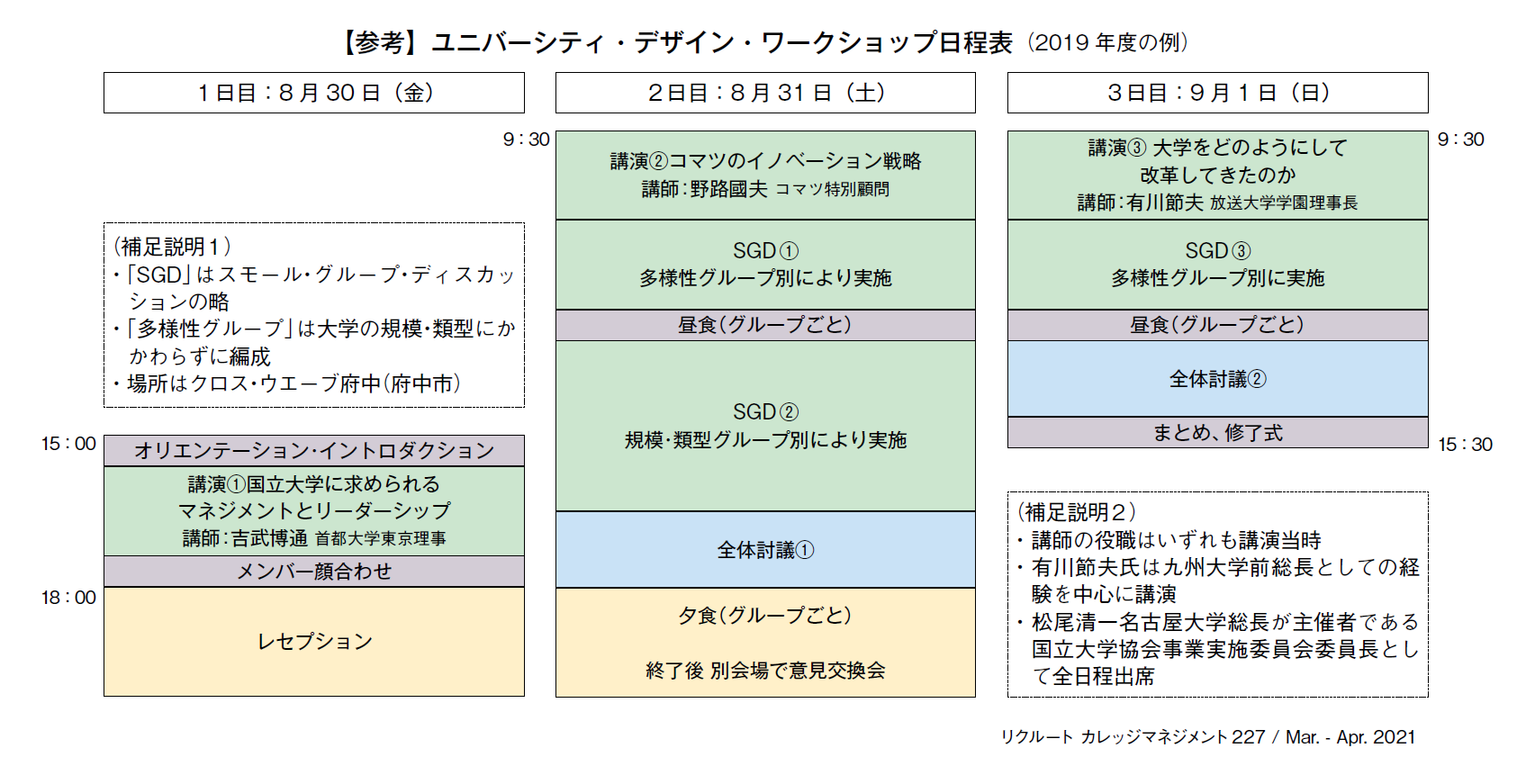

国立大学協会では、大学改革を主導するリーダー人材の育成と人材バンクの形成を目指して、2018年度よりユニバーシティ・デザイン・ワークショップ(UDWS)という研修会を開催している。国立大学長と大学共同利用機関法人の長が推薦する幹部教職員(役員、副学長、事務局長、部局長等)が2泊3日で合宿を行う(2020年度はコロナ禍のため2日間のオンラン開催)。

目的として、①高等教育を取り巻く環境、政策、内外の大学の動向等の理解、②ビジョンを構想する視野と能力の養成、③戦略を構築し、組織・仕組みを整え、遂行する能力の養成、④多数の構成員の理解を得て、巻き込み、実行するリーダーシップの涵養、⑤参加者間のネットワーク構築、の5つが挙げられている。

参加者には、課題図書の講読、オープンコースウェア(東北大学PDP ONLINE)の受講、事前・事後レポートの作成が求められる。2泊3日の日程は図の通りであるが、講演、スモール・グループ・ディスカッション(SGD)は3回、全体討議が2度繰り返されている。なかでもSGDに多くの時間が充てられている。

終了後の受講者の評価は総じて高く、2018年度の参加者47名のなかから既に4名が学長に就任、1名が就任予定となっている。

主催者である国立大学協会の山口宏樹専務理事(前埼玉大学学長)は、「大学トップは自身の大学を知ることから始める。この点、大学に長年勤め、教育・研究に長けた大学人は強い。ただ、人材移動の少ない日本にあって、井の中の蛙となりかねない。特に研究者である教員は縦方向に深く掘り下げることは得意だが、横方向全方位を見ることに慣れていないようだ。UDWSは、大学を取り巻く環境や動向に目を配りつつ、大学マネジメントについて自ら考え、他者との対話を繰り返して視野を広げる場。参加者とファシリテーターの熱意に支えられつつ、さらに進化させたいと思う」と語る。

筆者もこのUDWSに企画段階から携わってきた。参加者である幹部教職員の多くは研究者だが、これまで接してきて強く感じるのはその純粋さである。純粋であるからこそ、マネジメントという自分の専門外の事柄を真摯に学ぼうとする。その姿勢を持続させることができれば、変革を主導できるリーダーに近づくはずである。

日本の大学の学長ポストは、国公私立合わせて800足らず。政官財から心配されなくとも、人材の発掘と育成の環境さえ整えることができれば、アカデミアだけで十分に賄える規模である。今の大学に必要なのは、このような気概と行動力ではなかろうか。

(吉武 博通 東京都公立大学法人 理事 筑波大学名誉教授)

【印刷用記事】