大学を強くする「大学経営改革」[94] 「形なきもの」をどう変革するか ──考え方と組織文化のバージョンアップ 吉武博通

「形あるもの」の改革と「形なきもの」の変革

「改革」の名の下に組織構造や制度を変えても、パフォーマンスが高まらず、確たる成果に繋がらないという状況は、企業をはじめあらゆる分野で起き得る問題である。そして、このようなことが繰り返されると「やはり最後は人。意識が変わらない限り、組織は変わらない」となり、「意識改革」が叫ばれるようになる。

大学も、近年は改革を行うこと自体が目的化しているのではないかと思われるくらいに、何かを変えることに多大なエネルギーを使っている。そして、改革が評価と結びつき、組織構造を変え、新たな制度を導入することが優れた改革と見なされる傾向も強まっている。国立大学法人評価において、教育研究組織の見直しや人事・給与マネジメント改革等が重視されるのはその象徴でもある。

その一方で、「改革疲れ」が指摘され、改革のあり方自体を疑問視し、その弊害を危惧する声も増しつつある。

筆者自身、国公私立大学で改革に携わる中で、組織構造や制度を変えることの必要性を認識しつつも、形を変えることそれ自体が目的となり、構成員の意識変革や行動変容に繋がらないことに強い危機感を抱いてきた。

その背景には、組織の本質に対する理解が不十分であること、改革の必要性と改革が成し遂げられた時の状態が共有されていないこと、改革の方法と手順を十分に検討することなく場当たり的な取り組みが繰り返されていること、等の問題があると思われる。

企業経営においても、改革が成功するための確たるセオリーがあるわけではなく、経営学等の学問が貢献できるのも戦略、組織デザイン、組織行動等の要素にとどまる。また、大学に改革を促す政策当局も、自ら改革を成し遂げた経験を有するわけではない。

このような状況の中で、「形あるもの」の改革だけを追求すれば、初期の段階で一定の効果も見られるかもしれないが、徐々にそれも薄れ、弊害が目立つようになる。大学もこのことを十分に意識して改革を進めなければならない。

組織の主体である「人」の判断・行動・協働の質を高める

改めて、組織とは何か、その本質について考えてみたい。

バーナード(Chester I.Barnard)は、組織を「2人以上の意識的に統合された活動と諸力の体系」と定義した上で、「人々は組織の構成要素ではなく、組織に活動やエネルギーを提供する存在」と述べている。そして、協働システムである組織が成立するための条件として、共通の目的、協働への意欲、コミュニケーション・システム、の3つを挙げる。

また、サイモン(Herbert A.Simon)は、意思決定論において、「組織の重要な役割の一つは、正しい意思決定のために必要な情報を提供することのできる心理的な環境を確立して、その環境の中に人々を置くこと」と述べ、そのために必要な手段として、分業の体系化、標準的運営手続きの確立、権限体系の整備と階層組織、コミュニケーション経路の特定、訓練、の5つを挙げる。

両者に共通するのは、組織の主体は「人」であり、人が活動やエネルギーを提供するために、あるいは正しい意思決定を行うために、明確な共通目的、組織・業務運営システムの設計、教育訓練等が必要と述べている点である。

判断し、行動し、協働するのは人であり、それぞれの質を高め、目指す方向に力を結集し、効果的・効率的に組織目的を達成する。改革はこのような状態を実現するために求められるのであり、組織構造や制度等の「形あるもの」の改革が目指すゴールもここにあることを心に留めておく必要がある。

「トヨタ生産方式の思想」から学ぶこと

このような観点から現状を眺めた場合、多くの大学は、依然としてゴールから遠い状態にとどまっているように見える。「形あるもの」の改革に取り組んでいても、それが考え方や組織文化の変革をもたらすまでに至っていないと考えられる。

組織の主体である人の判断、行動、協働の質を高めるためには、知識や技能等の能力を高めるだけでなく、より望ましい「考え方」を根づかせていく必要がある。

日本を代表する企業であるトヨタ自動車は、カンバン方式に象徴される生産方式を惜しげもなく公開し、世界中の多くの企業がそれを学び、導入を試みるが、トヨタと同じ域に達する企業は皆無に近いと言われている。方法や方式は学べても、その根底にある考え方、いわゆる「トヨタ生産方式の思想」を根づかせるのは至難の業ということだろう。

同社は、トヨタ生産方式を「ムダの徹底的排除の思想と、造り方の合理性を追い求め、生産全般をその思想で貫き、システム化した生産方式」とした上で、次のように述べている。

“「日々改善」、「よい品(しな)よい考(かんがえ)」の思想を実践することで、トヨタ生産方式は世界に名の知られる生産方式に進化しました。そして、現在も全生産部門において、その進化に向けて日夜改善努力が続けられているのです。”(以上トヨタ自動車のウェブサイトより)

企業で培われた方式や考え方がそのまま大学にあてはまる訳ではないが、国や社会に促されて改革を繰り返すよりも、「日々改善」の考え方の方がより大学に相応しいように思われる。また、「よい品(しな)よい考(かんがえ)」を大学に置き換えると、質の高い教育研究は、教職員の「よい考(かんがえ)」の上に実現すると考えることができる。

考え方を良し悪しで評価することは慎重であるべきだが、教員についていえば、学問に向き合う姿勢、学修者本位の教育への取り組み、他の教員や職員との協働等に個々人の考え方が表れ、それが教育研究の質を左右する面があることは確かである。

職員についても、新たな問題が生じた時に、自分の仕事ではないと避けようとする傾向が強ければ、問題は放置されたままである。それに対して、進んで手を挙げる職員がおり、周囲の協力も得られれば、問題は解決し、その経験を通して個人にも組織にも、知識や技能が蓄積されることになる。

規則や前例等を盾に改善や変革に背を向けることもよく見られる光景である。「できない理由を並べるのではなく、どうすればできるかを考える」習慣を根づかせることも大学の大きな課題である。

自身の人生における仕事の意味づけが出発点

本稿では「考え方」を、心的傾向、考え方、思考様式等を表す「マインドセット(mind-set)」とほぼ同義で用いているが、特に重視したい要素は次の5点である。

その1つが、自身の人生における仕事の意味づけである。自分にとって仕事が如何なる意味を持つのかを考え、自ら主体的にキャリアを形成していくことが益々重要になってきており、これが全ての出発点になると考える。

エドガーH.シャイン(Edgar H.Schein)は、「キャリア・アンカー」という概念を提唱し、自分の能力、仕事を通して何がしたいのか、自分は何に価値を置いているのかを自分自身に問いかけることで、キャリアの方向性を明確にすることができるとしている。

これが不明確だと、当人は与えられた仕事や処遇に漠然とした不満を抱きがちになり、経営的立場からは本人に何を期待し、そのキャリア開発をどう支援するかを曖昧にしたまま仕事を与え続けることになる。

2つ目は、判断・行動に際しての考え方である。具体的には、誰のために、何に価値基準を置いて判断し、行動するかということである。

企業であれば顧客、大学であれば学生を第一に考え、判断し行動すべきことを多くの構成員が理解しながらも、権力や権威を過度に意識して、本来求められる判断が行えず、行動をとれないという状況はどこにでも見られる光景である。

また、多様性(Diversity)、誠実性(Integrity)、透明性(Transparency)といった価値基準は、判断・行動に際してこれまでにも増して重視されるべきである。

3つ目は、経験、知識、他者、外部等に対する考え方、つまりこれらに対して開放的か否かということである。新たな事柄に躊躇することなく積極的に取り組む。旺盛な好奇心で新たな知識を獲得する。他者や外部に関心を寄せ、広く学ぼうとする。パーソナリティーの5要素モデル(通称「ビッグ・ファイブ」)の1つ「経験に対する開放性」がこれに相当する。パーソナリティーと捉えるか考え方と捉えるかは別にして、開放性は、仕事の創造性や組織の活力を高める上で、極めて重要な要素である。

プロフェッショナルとしての自覚と相互尊重

4つ目は、仕事上の問題を解決するに当たっての考え方である。問題を問題と気づかない、あるいは気づいてもやり過ごすか、進んで問題を発掘し、解決しようとするかは、組織や個人のその後を大きく左右する。

取り組むべき問題と認識した場合でも、障害が多く解決困難と考えるか、それらは必ず乗り越えられると考えるかで、解決の速度も結果も異なってくる。

問題解決のプロセスでは、問題を構造化し、多面的に捉える、前提を疑い、バイアスを取り除く、筋道立てて考える、辿り着いた結論を客観的かつ批判的に検証するといった要素が重要になってくる。これらは思考法という技能の一要素でもあるが、進んで問題を発掘し、解決しようと試みるからこそ、これらの思考を身につけることができ、また、思考を重ねることで、次の問題に挑む意欲も湧いてくるという側面もあり、本稿で論じる「考え方」に含めることにした。

最後は、プロフェッショナルとしての自覚と他者との協働に対する考え方である。

仕事で報酬を得る以上、それぞれがプロフェッショナルとして責任を果たすことは当然であり、その自覚を強く持つことが不可欠である。

その上で、部署や専門の違い、職種や役職の違い、性別・年齢等の違いを超えて、相互に敬意を払い、欠点よりは持ち味に着目し、批判よりは称賛を心がけて他者と接する。決して容易ではないが、このような考え方を広く根づかせていく必要がある。

創立の精神を発展させ自校に相応しい組織文化を形成

本稿で取り上げる「形なきもの」のもう1つは「組織文化」である。

ロビンス(Stephen P.Robbins) は、「個人にさまざまな人格があるように、組織にもさまざまな性格(文化)がある」とし、組織文化が果たす機能として、1つの組織と別の組織の区別を生み出す、組織のメンバーにアイデンティティの感覚を伝える、個人の興味を超えたもっと大きなものへの関与を促進する、社会システムの安定性を強化する、従業員の態度や行動を形成しガイドする管理と意味づけのメカニズムとなる、の5つを挙げる。

組織文化に良し悪しはないものの、「やってみなはれ」に象徴されるサントリーの新たな挑戦を尊ぶ文化が同社の発展を後押ししたように、良い方向に作用することは多い。その一方で、悪影響を与えたり、変化への適応力を低下させたりする可能性もある。

ロビンスは、組織文化の変革は難しいとしながらも、不可能ではないとし、倫理的な組織文化や顧客対応型文化の構築について、対策を提案している。

また、近年、職場における精神性を重視する組織が増えつつある現状を分析し、これらの組織に見られる文化的特徴として、目的意識が強い、個人の成長を重視する、信頼と開放性、従業員への権限委譲、従業員の感情表現に対する寛容さ、の5つを挙げている。

これまでにも増して多様性が重視される今日において、組織文化と多様性の関係をどう考えるかは重要な課題であるが、筆者は多様性の重視を取り入れて組織文化をバージョンアップすべきだと考える。

企業と異なり大学に組織文化はそぐわないのではないかとの見方もあるだろう。しかしながら、私立大学には創立者がいる。企業の場合も組織文化の源は創立者といわれている。学校創立の理念や精神を受け継ぎ、発展させることで、学生のみならず教職員のアイデンティティの基盤となる組織文化を形成することは十分可能である。

企業でも事業所や部署の単位で固有の組織文化が生まれることがあるように、大学の場合も、学部・学科、または教室・研究室のレベルで独自の文化が形成され、それが教育・研究の卓越性に繋がる事例もあると考えている。教員と職員が一体となって運営する研究所やセンター、事務局や部・課においても、優れたリーダーが組織を率いた後、その考え方が受け継がれることで、固有の文化が形成される可能性もある。

このような視点から自校の組織を見つめ直してみることも大切である。

トップが強い信念を持ち、語り続け、自ら実践

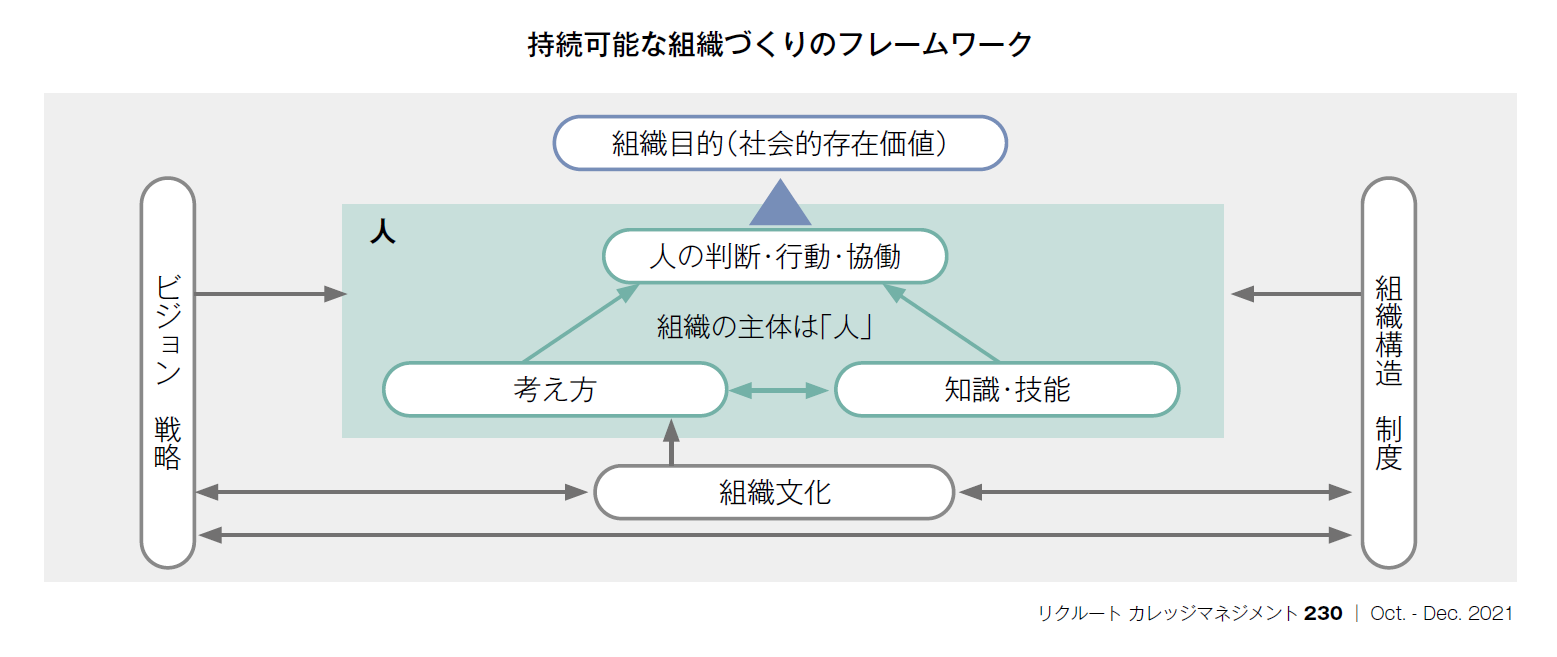

持続可能な組織づくりの枠組みを示したものが下記図である。本稿では、知識・技能は除き、考え方と組織文化を取りあげ、形なきものの重視について述べてきた。

望ましい考え方や組織文化を根づかせるために最も重要なことは、トップが強い信念を持ち、語り続け、自ら実践することである。そのための一つの方法が言語化である。組織全体で共有する価値や行動指針を簡潔明瞭な言葉で表し、繰り返し伝える。場合によっては人事評価の基準の一つとすることも有効である。

その生き方や仕事の仕方を通して、望ましい考え方や組織文化を伝えるロールモデルの存在も大きい。このような人材が見当たらない場合は、研修を通した啓発も重要になる。

言うまでもないが、これら形なきものの変革のためには、組織構造や制度など形あるものの改革が必要不可欠である。2つが相互に作用しあい、両輪となって持続可能な組織が築かれていくことを強調し、本稿を括りたい。

【参考文献】

塩次喜代明・高橋伸夫・小林敏男『経営管理(新版)』有斐閣,2009

スティーブンP.ロビンス(高木晴夫訳)『新版 組織行動のマネジメント』ダイヤモンド社,2009

(吉武博通 情報・システム研究機構監事 東京家政学院理事長)

【印刷用記事】

大学を強くする「大学経営改革」[94] 「形なきもの」をどう変革するか ──考え方と組織文化のバージョンアップ 吉武博通