入試は社会へのメッセージ[2]問いを立てる力は何故必要かー視点提供インタビュー

株式会社MIMIGURI 代表取締役Co-CEO/東京大学 大学院 情報学環 特任助教

安斎勇樹氏

1985年生まれ。東京都出身。東京大学工学部卒業、東京大学大学院学際情報学府博士課程修了。

博士(学際情報学)。ウェブメディア「CULTIBASE」編集長。

企業経営と研究活動を往復しながら、人と組織の創造性を高めるファシリテーションの方法論について探究している。

主な著書に『問いのデザイン:創造的対話のファシリテーション』(「HRアワード2021」書籍部門最優秀賞)、

『問いかけの作法:チームの魅力と才能を引き出す技術』、『リサーチ・ドリブン・イノベーション』、『ワークショップデザイン論』などがある。

新学習指導要領の柱である「探究」を聞いたことがない読者はそろそろ少数派になりつつあろうが、では今なぜ探究が必要なのかを考えたことがある方はどのくらいいるだろうか。本稿では「何故初中教育で探究活動が盛んになっているのか」「高等教育機関はその流れをどう汲むべきか」を軸に、ワークショップデザイン専門家で「問い」のスペシャリストでもある安斎勇樹氏にお話を伺った。

多様化する社会で必要とされる人材像が変化

――新課程の軸である探究とは、そもそも何故必要なのでしょうか。

背景には、社会が多様化・複雑化し、何が正解か分からない時代に突入していることがあります。客観的な正解があれば、そこに早く到達するためのスキルを磨けばよかったのですが、答えが答えかどうかも分からない以上、答えにたどり着く問いをどう設定するのかが重要になります。何に力を使うかを間違えると永久に答えが出ない。適切な問いを立てる力がより重要になっているわけです。

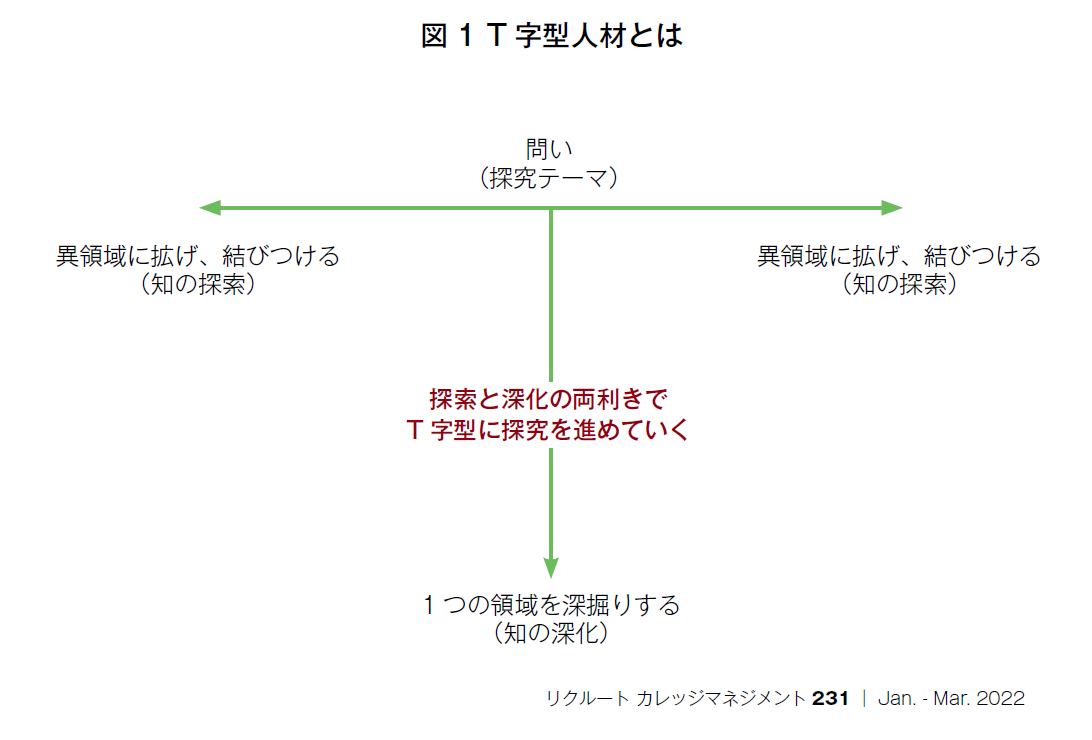

こうした時代に必要とされるのが「T字型人材」です。かつて人材ニーズにおいて、メンバーシップ型雇用制度でニーズが高いゼネラリスト(一型人材)から、情報化社会で様々な業界構造が変容する中でスペシャリスト(I型人材)へとニーズが変容しました。広く浅く、ではなく、深い専門性を持つことが競争優位性になったのです。T字型人材はその次に提唱された概念で、一型とI型を組み合わせ、横棒が「知識の広さ」、縦棒が「専門性の深さ」を示すもの。多様性が求められる社会において、知識の幅と深さ(専門性は1つ=シングルメジャー)、その両方を持つ人材が求められるようになったという経緯があります。

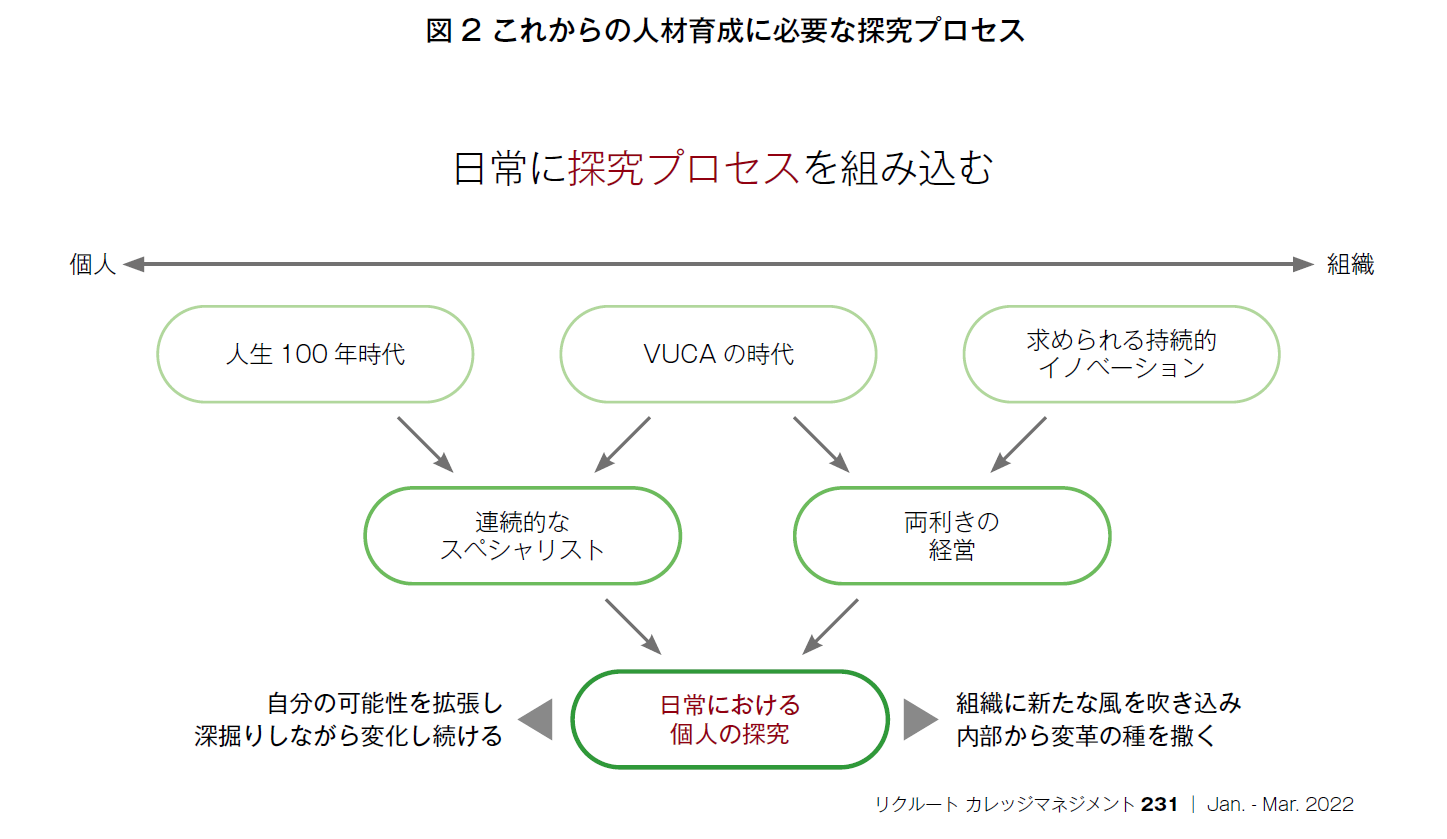

そのうえで、これからの時代は「連続的なスペシャリスト」を志向する必要があります。各所で言われているように、人生100年時代において、自分の人生を自律的に設計するためには、18歳段階で得られた知識だけでは絶対に足りません。常に自分をチューニングしながら、軸足となる専門性を複数持つ必要がある。そのためには、日常の内側に、自分の軸足を持つために探究し続けるというプロセスを組み込むことが大事です。

――では、T字型人材になるにはどうすればよいのでしょうか。

そこに大学の大きな役割があると私は考えています。学士課程で、まず1分野で縦に掘るI型を極めること。大学で、問いを起点にした学びを1サイクル回すこと。1つ目の専門性を獲得させることです。掘り進める知の深化は新たな問いを呼び、横の異領域に拡げ、結びつける知の探索につながる。この組み合せが人材としてのオリジナリティーになります。

これだけ社会が複雑化・多様化すると、全員が同じ知識を同じレベルまで学ぶことは難易度が増している。そして、それが1つの絶対解につながるわけでもない。だから、大学においては、自分は何に興味があり、社会にどう対峙したいのかという軸足を決め、答えがない事象に対して「リサーチクエスチョンを立てて自分なりの答えを出す」というアカデミックな探究サイクルを回してみることが必要です。サイクルを自力で回す経験を一度すれば、その後どの領域に進んでもその基礎力になる。汎用的技能としての探究が叩きこまれていることが、社会で価値を創出していくうえでも重要です。

縦に「掘る」行為が問いを立てる体力を育む

――まずはI型に「掘る」行為が、答えのない問いに対するスタンスやマインドを醸成するということを理解する必要がありますね。

本来、そこが得意なのが大学なはずです。だから、大学の教育がきちんと機能していれば、そういうものが身につく。そしてここが、高校までで行われている「探究学習」との接続ポイントではないでしょうか。高校では新課程において、探究的サイクルに取り組むチャレンジが始まっている。自分の問いを軸に周囲を巻き込んで学び、一定のアウトプットを出す。その中で「この問いを解決するにはこういう内容を学び重ねる必要がある」「この問いの先には別のこういう問いがある気がする」という知の深化や探索のヒントを多く得る。しかし、その取り組みに学問的専門性はない。だからこそ、その先に専門性を学ぶ大学教育が位置づけられると思います。

――T字型人材になるための方策は、何故探究的な動きである必要があるのでしょうか。

それは、何故アクティブラーニングが隆盛なのかと読み替えることもできます。端的に言えば、「先生も答えを知らないことに挑むから」です。

探究とは、「物事の本質を明らかにしようとすること」です。それは絶対的・客観的な真理ではなく、自らを起点とした納得解を作ること。問いを起点に本質に迫る「知」を自ら創り出していくプロセスです。問うのも答えを創り出すのも自分であり、そのプロセスに大きな学びと、人材育成のニーズがある。

社会情勢が激変する中で、学ぶべき知識は激増しており、社会に必要な汎用的技能もどんどんアップデートされ、能動的な知識学修を身につけなければ対応できない。コロナ禍がそのいい例です。経営学的にも、一度獲得した競争優位性の賞味期限がどんどん短くなっており、企業は柔軟にアジャイルに戦略を描き直しながらイノベーションを志向していく必要がある。そんな社会では、教員は分かっていることを教える役割から、自分も知らないことがたくさんある前提で、学生の協同的学習者になる必要があります。そして既存のやり方では解決できていない課題に向き合うからこそ、周囲と対話しながら自分なりの解を突き詰めていく学びのプロセスが必要なのです。理論や一定の解が記された教科書のその先に探究がある。

また当然のこととして、学費を納めて大学の教育サービスを享受しているのは学生であり、彼らのニーズが変化しているのだから、大学はバリュー(提供価値)を変える必要があります。

問いを軸にした学修の意味づけと対話が探究プロセスの質を向上させる

――大学教育で探究の質を上げるにはどうすればよいのでしょうか。

探究は、①問いを立てる→②論拠を集める→③自分なりの答えを出す という3つのプロセスから成り立っており、それぞれについて評価する必要があります。①であれば問いが確からしいか。②であれば論拠に過不足がないか、論拠の内容が適切か、付与されるべき専門性が備わっているか。③であれば論理的にアウトプットできているか。こうした内容を吟味してフィードバックしていくことで問いの精度は上がり、全体としての質も向上する。また、大学は専門教育の場所と思うと抜けがちな観点ですが、実は重要なのは専門性以前の初年次教育。「大学はこの作法でアウトプットを出す場所である」というアカデミックライティング教育が重要です。

初年次教育だけでなく、大学教育は全体的に意味づけが弱いと感じます。何のためにこの科目を履修するのか。履修の順番や科目同士の連関がどのようにデザインされているのか。メタカリキュラムデザインとも言うべき一貫性と必然性が弱い。T字の縦をどう掘って、横をどう広げるのか、ファシリテーション的なガイダンスが弱く、本来伝えるべき相手に適切にデリバリーされていないのは問題です。それは先に挙げた探究の②論拠の質に大きく関係します。知識を多く学ぶことの意味づけが問いに応じて設計されることで、文献に当たる意味や価値が分かるようになり、先に挙げた探究の②論拠の質が劇的に変わり、③答えの妥当性に関わり、ひいては次の①問いの設定に関わる。それこそが高校ではできなかったことのはずです。まずは高校の探究にアカデミックな作法をインストールしたうえで、大学の専門教育や研究につなぐというカリキュラムプロセス設計を丁寧に行うことが必要です。探究学習は学習者の内発的動機づけがなければ成立しません。だからこそスムーズに軌道に乗せるには、イントロダクションが大事なのです。

――探究の構造を知ること、高校までの探究を大学での研究につなぐために初年次教育を再構築することを挙げていただきました。ほかに、問いを軸にした教育に必要なことはありますか。

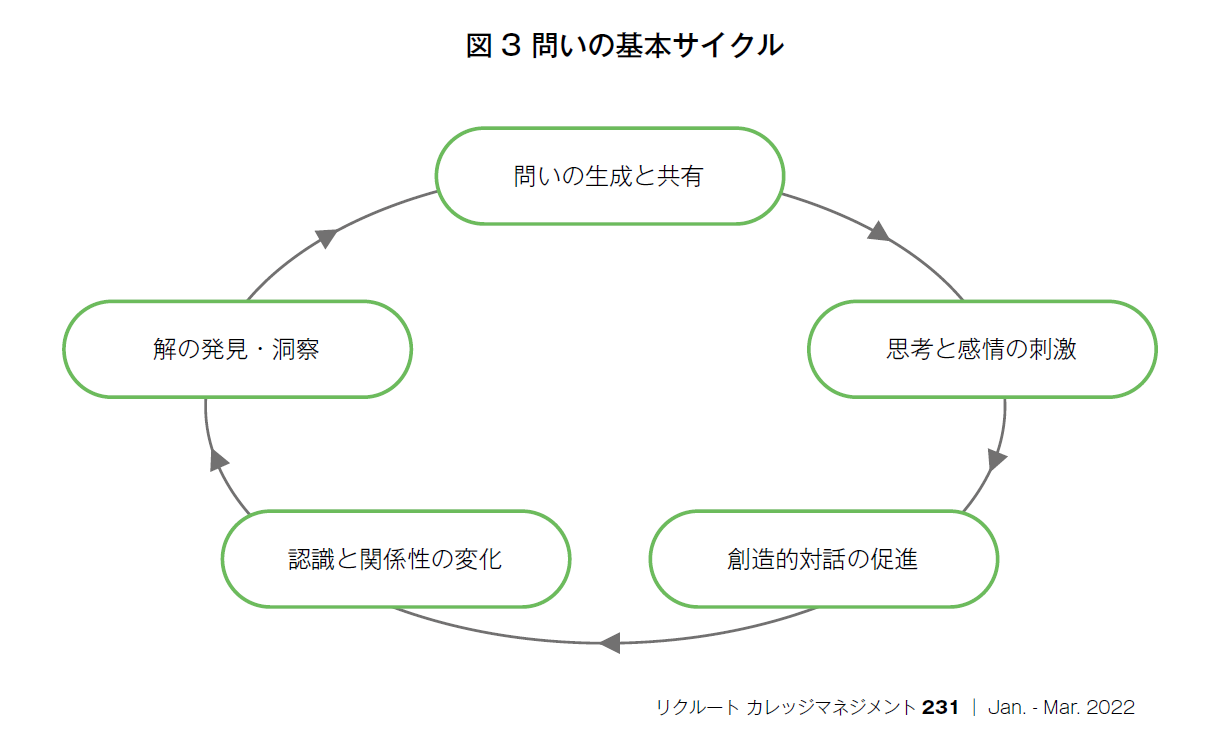

バイアスや知識がない状態の自分が立てた問いの精度を上げていくには、他者との対話がとても大事です。対話することで、同じ問いでも人によって考えが違うことに気づく。インタラクションを入れることで、自分を相対化してメタ認知することができる。認識を外化して客観視することで、筋が良いのか悪いのか、何が足りないのか、何が過剰なのかに気づくことができます。

そのため、問いとは本来、集団で問うていくことに重きを置いたサイクルです。自由研究は自力でできますが、社会での問いは集合知で社会にとって意味のある答えにしていかないといけない。同じ問いでもほかの人との認識や意味づけは違う。それは自分にとっての前提や解釈と他者にとってのそれが違うからです。だからこそ、問いは集団のコミュニケーションを誘発し、問いを軸にした対話の中で自己の内省が起こり、創造的対話が次の問いを生み出す。私はワークショップの専門家ですが、ワークショップとは、課題設定と対話のプロセスで納得知を作っていくプロセス設計です。テーマに応じた対話の抽象と具体を往復しながら、問いに対する自分達なりの解の解像度を上げていく。時間的制約の中で結論を導こうとする「議論」を「対話」に変えることで、相互理解や新たな意味を生み出すことにつながる。これを大学が作れるかどうかで学びの深さがだいぶ違うはずです。つまり、個人活動としての探究と集団の対話による問い磨きの2軸を両立させることで、大学教育は高校教育と接続され、さらに進化していくのではないでしょうか。

(インタビュー・文/鹿島 梓)

【印刷用記事】

入試は社会へのメッセージ[2]問いを立てる力は何故必要か