インタビュー 多様性のある共同体の実現が創造的な学びや持続的な大学経営の学びの鍵になる/東京大学大学院 情報学環教授 吉見俊哉

しかし現実の姿は多様性とはほど遠い。

そもそもなぜ学生の多様性が必要なのか、その実現を阻んでいる壁は何であるのか。元東京大学副学長で、近著『大学は何処へ(』岩波新書)において通信制大学に注目された吉見俊哉氏にお話を伺った。

東京大学大学院情報学環教授

吉見俊哉氏

東京大学大学院社会学研究科博士課程単位取得退学。2004 年より現職。2006~08年度に東京大学大学院情報学環長・学際情報学府長、2010~14年度に東京大学副学長等を歴任。中央教育審議会大学分科会等において積極的な発言を続ける。大学の課題や将来像に関する著書に、『大学とは何か』『大学は何処へ』(岩波新書)、『文系学部廃止の衝撃』(集英社新書)、『大学と言う理念 絶望のその先へ』(東京大学出版会)等がある。

(インタビュアー)

リクルート進学総研主任研究員(社会人領域)

乾 喜一郎

長く学習専門誌の編集長を務め、取り上げてきた3000 人以上の事例をもとに学習者の立場から提言する。文部科学省等の各種リカレント教育推進事業で有識者委員を歴任。

多様性を生み出す通信制大学の特性とは

――昨今は「学生の多様性」が重要だと言われ、大学に「社会人の学び直し」の機能も期待されていますが、未だ実現途上で模索が続いています。そのなかで、吉見先生が著書の『大学は何処へ』で指摘されたように、通信制大学は学生の多様性を実現しており、しかし、その取り組みが広くは共有されていません。この実情を踏まえ、そもそもなぜ多様性が必要なのか、また高等教育機関は通信制大学から何を学びうるかを、ご教授頂けないでしょうか。

まずはじめに、「学生の多様性を実現する通信制大学」というテーマ設定を頂きましたが、通信制大学は必ずしも「最初から多様性を目指していた」わけではありません。通信制大学の特性からもたらされた結果が、学生の多様性なのです。『大学は何処へ』でこの点に触れたのは、一般の通学制の大学にはその特性がないことを浮き彫りにしたかったからであり、そこに日本の大学の問題点があると感じているからです。

通信制大学の特性とは、入口のハードルは非常に低く、出口の管理は厳密であることです。

入口については、入学資格があればほぼ試験なしで入ることができます。また、通学制の大学に比べて時間や空間の制約が少ないので、働いている人でも、どの地域に住んでいる人でもその門を叩くことができます。しかしながら、入るのが簡単であれば出るのも容易かというと、そうではないのです。通学制の大学の卒業率が80%以上であるのに対し、通信制大学の卒業率は15%程度。入学者のうち卒業まで至るのは、10人に1人か2人というほど、出口は狭き門です。また、卒業までの期間も、通学制の大学では4年の在学年限内の卒業が9割を超えるのに対し、通信制大学では標準年限内の卒業が4割程度にとどまります。

この入口管理と出口管理はセットで考えるべきもので、切り離すことができません。通信制大学は、入口の門戸が広く簡単に入れるからこそ、教育のクオリティを維持するために、必然的に出口は厳しくせざるを得ないのです。

ひるがえって一般の通学制の大学はどうかというと、「入試」という厳密な入口管理があるのに対し、出口管理は実質的に不在に近い状態です。社会の関心も「入試」に集まり、入学後の「教育の中身」はさほど注目されず、評価もあまりされていません。入るまでは大変だけれども、入ってからは学生が勉強しなくなる、といわれるゆえんです。

ですので、現状の通学制の大学が、多様な学生を迎え入れようとして入口のハードルだけを低くすれば、必ず教育の質の劣化が起こります。世間からは「大学なんて意味がない」とますます見られるようになり、多様性の実現どころか、かえって多くの人が離れていきかねません。

つまり、通信制大学のあり方から学び、学生の多様性の実現を目指すというのであれば、入口管理と出口管理を表裏一体で考えることが不可欠なのです。

多様性が「思考の殻」を壊し、新しい知を生む

――具体的には何を意識して、どんなことに取り組めばよいでしょうか。

その点を考えていくための前提として、ご質問にあった「なぜ学生の多様性が重要なのか」という点にお答えすることから話を進めさせてください。

根本的なことから言えば、それが大学の原点だからです。異なる価値を持った者達が、越境的に旅をするなかで、ある期間集まり、共同的な場を形成し、学問的な営みを行う。大学とは本来そういうものです。

大学の出発点は、中世ヨーロッパにおいて、旅する教師と、旅する学徒が都市に集まり、たまり場を形成したことにあります。その場には、国や出身地も違えば、言語も違う、世代も職業も階層も違う、色々な人々が集まり、ラテン語を公用語として学び合っていました。

そうした多様な人々が大学に求める「学び」というのは、中世や近代においても、あるいは現代や未来においても変わらず、基本的には2つあります。

1つは達成すべき「専門知」です。技術的な目的がはっきりしていることについて、その目的を達成するのに優れた手段や方法論を学びます。例をあげれば工学や医学、法学や経営学、農学です。

もう1つが「リベラルアーツ」です。専門知はある目的を成すのに役立ちますが、われわれが実現したい目的は歴史のなかで変化するものであり、目的がシフトすると、今までの専門知だけでは太刀打ちできなくなります。従って、社会のあり方や目的そのものを自ら作り変えたり、作り直したりして、「新しい価値」や「新しい知」を創造することが重要になります。そのためには、異文化や異なる階層、過去の社会等にふれて、「われわれが当たり前だと思っていることが違う世界ではそうではないことを理解し、自分を根本から疑い、組み立て直す」ことをしなければなりません。そしてその営みのためには、自ら今、立っている場所の当り前さ、自明性を疑いながら、文献を読んだり、他者と議論したりすることが欠かせなくなります。自分のなかで当たり前化していること、いわゆる自明性を疑い、現在あるものを壊し、価値を創造していく。それがリベラルアーツであり、大学の根本の学びなのです。

ですので、しばし誤解されるのですが、社会人が大学に入り直すことの一番の意義は、新たな専門知や技能を身につけることではありません。社会経験を積むなかでできあがってしまった「思考の殻」を多様性のなかで自ら壊し、新しい知を創造することに、より価値があるのです。その際に、18歳の学生のように、まだ凝り固まっていない柔軟な頭を持つ若い世代と共に学ぶことの意味も出てきます。一方で、若い学生にとっても、社会人経験があって自分にはない見方をできる上の世代と共に学ぶことは、視野を広げ、学ぶ意欲を高めるきっかけになります。

国や世代を越えることを時代も求めている

学生の多様性の実現は、時代の要請でもあります。

一つはグローバル化への対応です。国を越えた移動や交流が広がるなかで、世界の仕組みは「似た価値観を持つ人々で垂直的、固定的に一直線的に構成された社会」から、「異なる価値観を持つ人々が水平的に流動的に行き来する社会」へと、ドラスティックに転換しています。けれども日本の社会は、垂直的に系列化することを得意としてきたがゆえに、水平的に流動化する時代になかなか適応できず、ここ30年余もの期間、もがき続けています。

グローバル化に対応するには、多様性に適応していくことが不可欠であり、そのためにも社会人を含めた多様な価値観を持つ学生が集まり、共に学ぶことが重要なのです。その一環として、トランスナショナルな(国を越えた)学生の多様性も求められることは言うまでもありません。

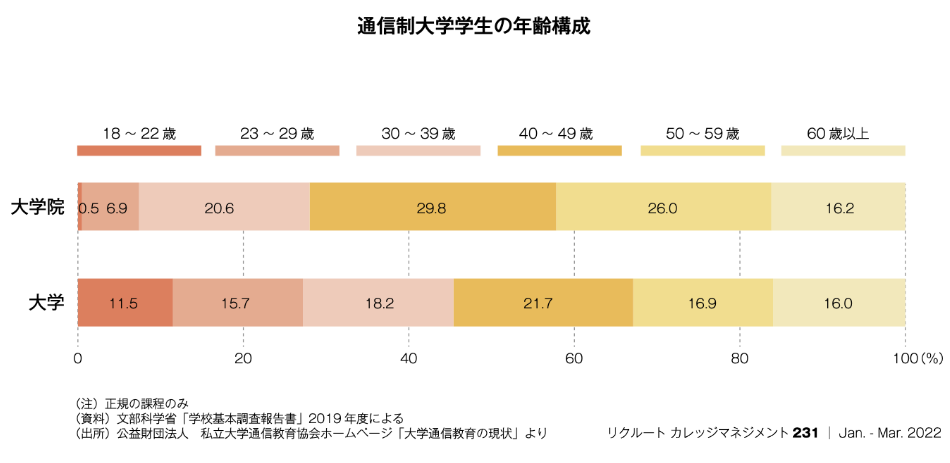

二つ目は、マルチステージ化する人生への対応です。従来の人生モデルは「学習→仕事→老後」を順番に歩むものでしたが、人生100年時代の長寿化社会ではこの図式が崩れます。一生のうちにより多くの転機が訪れ、例えば「学習→仕事」の移行を2回、3回と経験します。10代から20代にかけて学習するだけでなく、30代や40代で仕事の経験を積んでから、キャリアチェンジや新たな思考様式を得るためにまた学習し、50代や60代以降に、残りの人生でやり遂げることを見つけるために改めて学習する、といったように。学習や仕事のステージをどの順番で経験するかという人生の選択肢は広がり、年齢にもあまり縛られなくなるのがマルチステージ化する人生なのです。そうなると、学びの場でも職場においても、異なる年齢層が同一のステージで交友することが多くなります。

従って、大学に今求められていることは、高校生が社会に出るための中間地点になることではなく、「幅広い年齢層が交友しながら、それぞれに人生のフェーズを転換していくような媒介装置」になることです。そこを目指すとなれば、必然的にトランスジェネレーショナルな(世代を越えた)学生の多様性も実現させることになります。

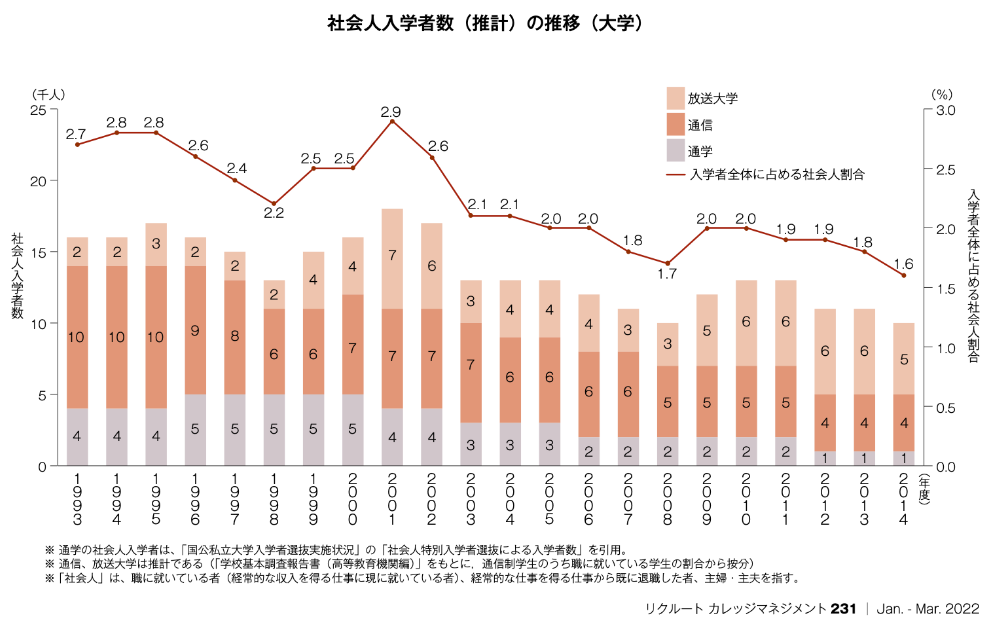

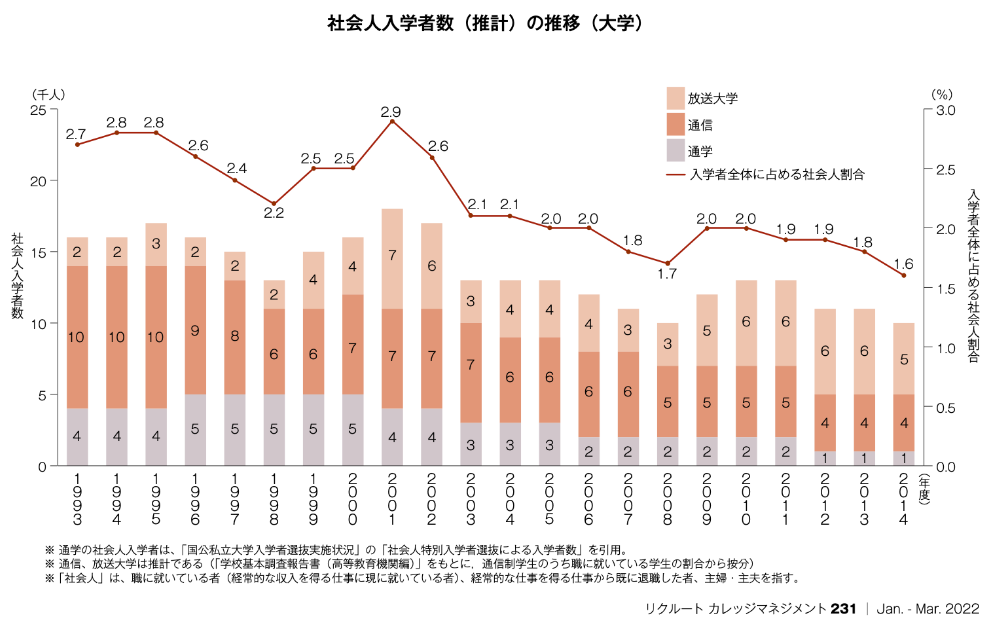

三つ目は、大学の経営面に関わること、日本の18歳人口の減少への対応です。既に120万人を切っている18歳人口は、2040年には90万人弱まで減少すると推計されています。メインの大学志望者の母集団が小さくなっているわけですから、大学が生き残るためには、門戸を広げて、社会人をはじめとする多様な学生を迎え入れていくことが欠かせなくなるでしょう。

多様な学生が一時的に入ってきたとしても、

出口管理がなく教育の質が保証されなければ、

いずれ社会から、存在価値がないとみなされる。

学生の多様性をオンラインでどう活かすか

しかし、最初の話に戻りますが、門戸を広げるだけではうまくいかないのです。多様な学生が一時的に入ってきたとしても、出口管理がなく教育の質が保証されなければ、いずれ社会から、存在価値がないとみなされます。

大切なことは、学生の多様性をただ実現することではなく、多様性をいかに教育的に意味あるものにつなげるかです。仮に学生の3分の1が社会人学生となり、年齢層が幅広くなったとしても、大教室の授業で講義を聴くだけなら、多様な学生がいることの効果はほとんどありません。教員やティーチング・アシスタント(以下、TA)、及び多様な学生が、双方向のやり取りを通して、互いに影響し合い、新しい知を創造するような学びを形づくる、ということが重要であり、それが出口管理の一歩目となるのです。

オンラインを活用した授業も同様で、この点でも通信制大学の取り組みから学べることがあります。コロナ禍によって、通学制の大学でもオンライン授業が浸透しましたが、そのプラス面とマイナス面をどこまで把握しているでしょうか。また、この先オンライン授業をどのように発展させていくのか、ビジョンは描けているでしょうか。

ご承知のように、オンライン授業には、オンデマンド配信型と、同時双方向型があります。 オンデマンド配信型授業は、録画された授業を学生が好きなときに自分のペースで学べる利点があります。しかし、録画の配信だけで終わるなら「知識の伝達」に過ぎず、知の創造に繋がりません。授業を受けた学生が、自分でも考え、レポート等でアウトプットし、それに対してまたレスポンスが来る、というプロセスが繰り返されて、初めて双方向のやり取りとなって学びが深まります。もちろん一人の教員では大人数の学生を見切れませんが、TAもいますし、スタンフォード大学のオンライン講座等で既に実践されているように、データ解析技術でAIがレスポンスを手助けする仕組みも整っていくはずです。

学生の多様性を活かすうえで、より重要になるのが同時双方向型のオンライン授業です。教員やTA、多様な学生が、授業のなかでどれほど密にやり取りができるか。最も、さらに踏み込んで言えば、オンラインでは表情や身動き、距離感といった身体感覚は共有できないため、対面に比べて関係性は深まらず、人生の様々なことまで語り合い、互いに影響し合うような「共同体」「コミュニティー」は形成されません。だからこそ、オンラインだけで閉じずに、身体感覚の伴う体験と組み合わせることが、実は非常に重要です。例えば、キャンパスのない大学として話題を呼んでいるアメリカのミネルバ大学は、授業はオンラインベースにする一方で、世界の7つの都市に学生寮を作りました。学生達は年次ごとにその寮を渡り歩き、都市そのものを学びの場としながら、一緒に生活するのです。

――通信制大学のなかには、CBT(Computer Based Testing)を活用し、そのテストの傾向からスタッフが学生一人ひとりにコメントを返している大学や、対面のスクーリングの授業や掲示板の活用で、学生のコミュニティーづくりに取り組んでいる大学があります。そうした工夫はたしかに先生のお話と重なるところがあると感じました。

通信制大学のなかには、長い年月をかけて、印刷教材、放送教材、さらにオンライン教材から対面授業まで組み合せて、非常に丁寧なインタラクティブな仕組みを築いてきたところもありますね。そこで培った経験からわれわれが学べることは多いと思うのです。

通学制の大学においても、

様々な世代が柔軟に学ぶ通信制大学のように、

年齢主義から脱却し、

カリキュラムやキャリアパスの複線化を志向すべき。

多様化の実現には教育の「複線化」も不可欠

社会に対して教育の質を保証していくには、オンラインを含めて双方向の授業を行ったうえで、基準に満たない学生には「単位を出さない」ことを徹底していくべきだと思います。通信制大学と同じように、簡単には卒業できない仕組みにし、出口管理を厳密にするのです。

――ただ、そこが通学制の大学の悩みどころかもしれません。小中高の初等中等教育はどちらかといえば「誰も置いていかない」という教育を志向しており、立場が違うとはいえ、高等教育が厳密な出口管理で「一定以上の者だけ卒業させる」という方針を取ると、これまでの流れと相反する部分が出てきそうです。この2つの方向性を両立させる、というようなことは、現実問題、可能なのでしょうか。

通信制大学で、入学者に対する卒業比率が高いところとはどのような現状にありますか。

――国家資格取得を目指すような通信制大学で、TA等の支援体制が厚いところでは、卒業比率が80%や90%のところもあります。ただし、4年間で卒業できるわけではなく、8年や9年かかる学生もいて、通学制の大学を卒業するよりも何倍も大変ではあるかと思います。

今お話に出たことが、まさに「出口管理を厳密にしつつ、広く学生を支援していく」ための一つの解ですよね。

つまり、通学制の大学も「学生は基本4年間で卒業すべきものだ」という固定観念から抜け出すことです。

そもそも、通学制の大学において学生の多様性がなかなか実現しないのは、日本の社会全体に画一的な「年齢主義」が根を張っているからです。年齢に応じてやるべきことが決まっていて、特に教育については小・中・高・大の6・3・3・4制のレールに乗っかることが重視され、そこから外れると多くの人が不安を感じてしまいます。直線的かつ同調的に人生を歩もうとする価値観が根強いために、大学についても「『入試』を経て『就活』をするまでの通過儀礼にすぎない」という感覚が強く、教育の中身にはあまり関心を持たれないのです。

この年齢主義を脱するには、高等教育の「複線化」が不可欠だと私は思っています。そして現状でも、日本には6・3・3・4制の一直線上にはない、二つの回路が既に存在します。一つは、中学生から高校生を経由せずに高等教育に飛び込める高等専門学校。そしてもう一つが、様々な世代が柔軟に学んでいる通信制大学です。

一般の通学制の大学も、今後はこうした直線的ではない回路を作っていくことが必要です。すなわち、多様な学生がそれぞれの進度に合わせて年数も含めて柔軟に学べ、なおかつ、学んだ後で各自の目的に合わせて多方面に飛び立てるよう、カリキュラムの複線化と、学生のキャリアパスの複線化を進めるのです。その点からしても、幅広い世代の学生が4年で卒業することもあれば、8年や9年かけて卒業することもあるという通信制大学のあり方は、一般の通学制の大学にとって参考になるはずです。

COLUMN

世界の大学の入口管理と出口管理

海外の事情を補足したい。吉見氏の著書『「文系学部廃止」の衝撃』(集英社新書)で触れられているが、日本や中国、韓国といった東アジアの大学は基本的に入口管理で、「入試の壁が非常に高く、強固」。一方、欧米の大学は基本的に出口管理で、上位大学は「入学では多様な学生を受け入れ、その後、各科目の成績や卒業は厳正に管理」するという。もちろん志望者が多い以上、欧米の上位大学でも入学できる学生は限られるわけだが、日本の大学のように画一的な試験で点数を取れた者だけが入学できるのではなく、基本的には AO 方式、筆記試験は行わず、これまでの成績や実績、推薦状、統一テスト等を基準に選抜される。

COLUMN

双方向の授業と科目編成

吉見氏は「学生が学びの時間をどう営むか」という観点から科目編成を見直すことを提唱する。学生が自ら考えて双方向で学ぶには、事前・事後の学習も必要であり、週 12 ~ 13 科目も取る編成では、学習時間が1日 24時間を超え、成り立たない。理想は、週の履修科目が現状より半減することだ。そのための一案としては、セメスター制(2学期制)からクオーター制(4学期制)に移行し、1期目は半分の教員の担当科目を集中的に行い、その間は残り半分の教員は研究に取り組み、次の期は互いの役割を交代し、これを繰り返すやり方が考えられるという(すると全体の科目数は今と同じでも、週の履修科目は半減し、教員には自由時間もできる)。クオーター制は、国際標準である9月入学とのギャップを埋める手立てになる可能性がある。

(文/松井大助)

【印刷用記事】

インタビュー 多様性のある共同体の実現が創造的な学びや持続的な大学経営の学びの鍵になる/東京大学大学院 情報学環教授 吉見俊哉