DXによる新たな価値創出[1]長期経営計画実現のマイルストーンである業務プロセス変革/早稲田大学

早稲田大学の情報化推進について、情報化推進担当理事の山名早人氏、情報企画部事務部長の高橋智広氏、人事部業務構造改革担当副部長で情報企画部マネージャーの神馬豊彦氏にお話を伺った。

“Waseda Vision 150”を達成するための基盤整備

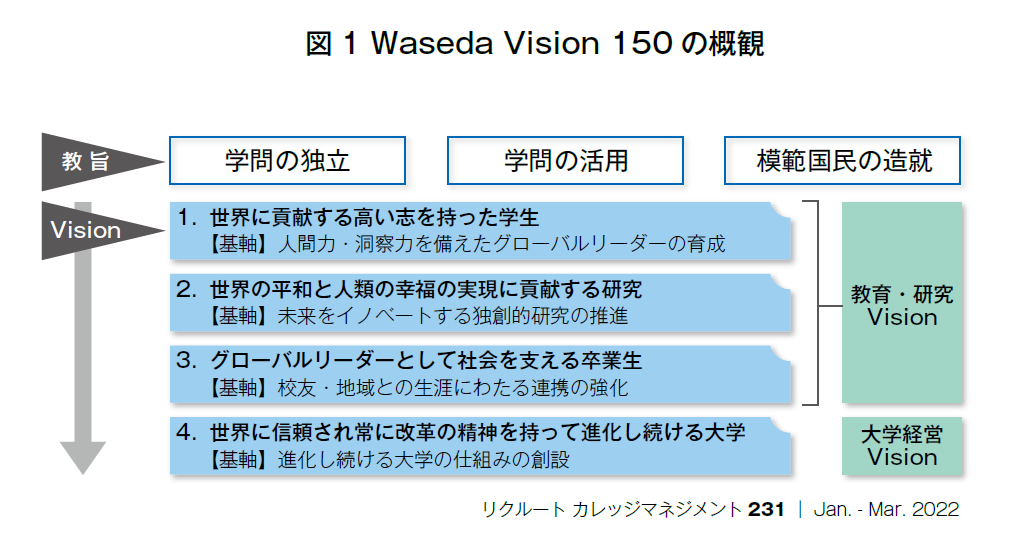

早稲田大学(以下、早稲田)は2032年に迎える創立150周年に向け、2012年に中長期計画“Waseda Vision 150(以下、Vision 150)”を公表した。実行推進を5年ごとに区切り、2013-2017年のSTAGE1では「アジアのリーディングユニバーシティ」を、2018-2022年のSTAGE2では「世界で輝くWASEDA」をスローガンとして掲げ、現在13の核心戦略と44のプロジェクト(2021年7月時点)を進めている。その全体像は図1に示す通り、教旨に基づく4つのビジョンから成る。特筆すべきはグローバル志向の高さであろう。グローバルリーダーを育てるため、グローバルに通用する大学であり続けるために、必要な施策として理事会が挙げたのが基盤業務のデジタル化推進であった。業務改革は目的ではなく、ビジョン達成のための手段であり、「総合的に見てビジョン達成と全体のコスト削減が両立できることが経営上のポイントでした」と山名氏は言う。「本学が育成したいのは、世の中の変化に対応できるグローバル人材です。その価値を創出していくための基盤がDXによる業務変革なのです」。

そうしたグローバル人材には、エビデンスを活用し挑戦する「たくましい知性」と、多様な価値観に敬意を払い、違いを尊重する「しなやかな感性」が必要だと早稲田は考える。それらは、答えのない問題に挑戦するための基礎力であり、早稲田が描く新しい大学で育まれる新たなスキル・マインドだ。「本学は次世代に合った学修者本位の教育への変革を人材育成の道筋としたい。学生一人ひとりの経験や志向を見極め、各自に最適な学びの環境を提供していきたい。そうした学修の個別化はデジタルにより可能となる。その成果の可視化も同様です」。Vision 150実現のための教育、その価値をより高める体制も含めて、基盤整備なのである。

膨大な業務設計の標準化を第一歩として強力に推進

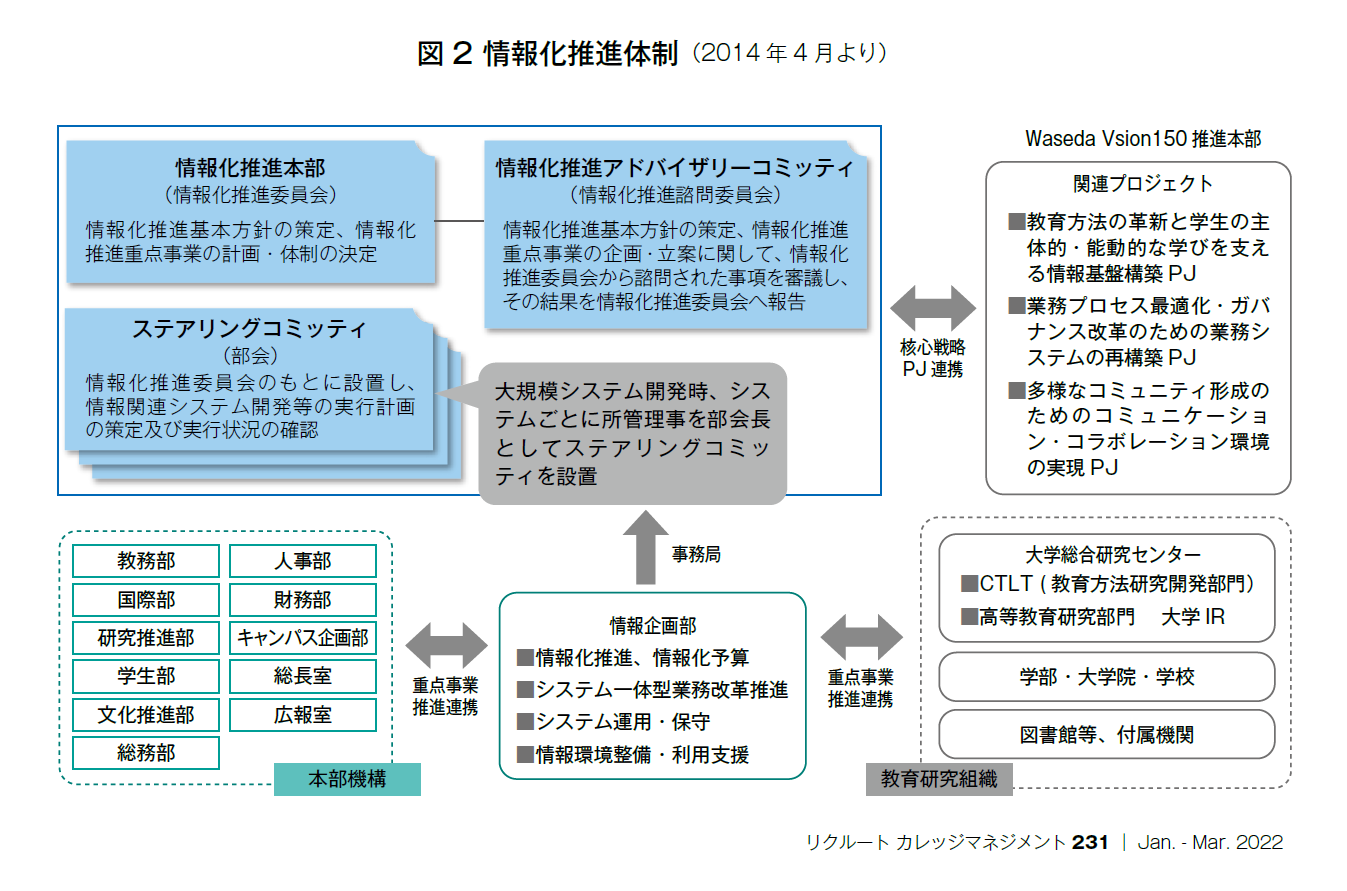

こうした背景で2014年に整備されたのが情報化推進体制だ(図2)。総長・副総長・情報化推進担当理事らで構成される情報化推進本部のもと、学内有識者で構成されるアドバイザリーコミッティ、大規模システム開発時にシステムごとに所管理事を部会長として置くステアリングコミッティを構成し、その事務局として情報企画部が設置された。本部は前述したVision 150との整合性や連携も図りつつ、中長期計画の実行に向けて何を情報化するべきか、全体方針や優先順位を策定するという仕組みである。

情報化重点施策は2015年から3年ごとにチューニングされ、各期で為すことの大枠を決めたうえでDXを進めてきた。まず着手したのは「標準化」である。従来は仕事の仕方に合わせてカスタマイズされた独自構築のシステムを運用していたが、それを標準的なパッケージに最低限のカスタマイズを施す、もしくはクラウドサービスを標準のまま使用する形で再構築した。最初の取り組みである研究費管理と財務会計システム整備の当初の目的は、「研究資金の適正管理」と「管理会計面で事業目的別の収支を把握すること」だったという。それまでのシステムでは研究費の受け入れ管理と執行管理の仕組みがバラバラに動いていたが、人件費や出張経費等を含め、金と人の動きを全て連携し、一元管理することでステイタスが明確になり、無駄を省くこともできる。こうした法人系システムの改革が始まったのは2014年。「仕事に合わせたシステムを作るのではなく、世の中の動きに合わせるために外部視察や議論を重ね、自分達が目指す像を模索しました」と神馬氏は当時を振り返る。そうこうしている間にクラウドサービスのレベルが向上し、人事システムやLMSでは標準サービスの枠内でやりたいことが実現できるようになってきた。標準の枠内でシステムを実現できれば、システム自体のバージョンアップで法改正や世の中の動きに合わせた機能向上ができ、メンテナンスの負荷が大幅に減少する。そこにかかっていた労力を本来の業務にかけることが可能になり、教育研究・学生支援の充実につながる。長期的な視点に立った整備計画において、標準化は必須の第一歩だったと言えよう。

アナログの代替のみならず、デジタルならではの価値を創出する

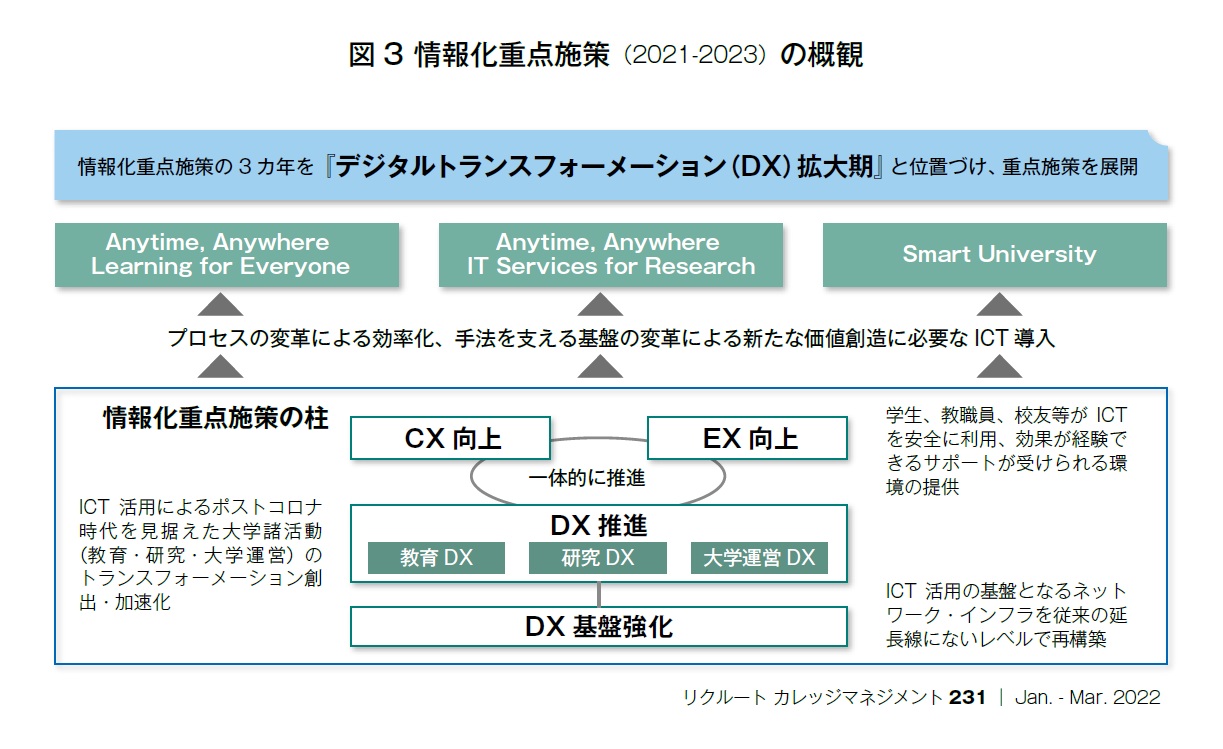

現在は『情報化重点施策2021-2023』のまっただなかであるが、その目標を高橋氏は、「今期はDX拡大期と位置づけ、教育・研究・大学運営という3つのDXを推進しています」(図3)と話す。

教育DXを冒頭の人材育成に繋げるスキームとしては、大学総合研究センターで行われているFDがある。オンラインも含めた授業ナレッジを集約・共有し、教育力向上を目指しているほか、全学でティーチングアワードを開催し、学びの場作りやデジタルを利用したアクティブラーニングの推進等、幅広く教育ナレッジを表彰している。ナレッジのオープン化による授業改善・改革サイクルをいかに迅速に回すかに拘り、今後はオンライン授業のデータ集約・分析に取り組んでいくという。研究DXでは、アナログな実験の多くがデジタルシミュレーションに代替されたことにより、より精緻な研究計画の立案が可能になる等、質向上に資する活用が出てきている。

これまで述べてきた業務変革は大学運営DXとまとめられる。先に挙げた独自開発からパッケージ・クラウド利用促進は2020年より稼働したLMSの更新でひと段落しており、現在はRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)とAIや関連技術の組み合せによる業務の自動化を推進している。具体的には、生協とのデータ連携とAI勘定科目類推の連携による支払請求業務の効率化、経理証憑電子管理システムの稼働によるファイリング、電子契約システムを活用した学生アルバイト等の雇用条件通知の電子化等により、2018年からの3年で理論値ではあるものの10万時間を超える時間創出を実現した。実績としても経理処理における担当者あたりの生産性は1.5倍、総労働時間20%削減を実現している。

視界を合わせる協働により現場の実装を推進する

このように、単にアナログを機能代替するだけではなく、時代に合わせたデジタルならではの価値創出を実現しているのがDXたる重要な点である。そこには担当部署との現場協働が欠かせない。「理論上の計画と現場で実現したい価値に乖離がある場合、そこをどうやって埋めるのか、丁寧なコミュニケーションを心がけています」と神馬氏は言う。業務改革によって「いかに業務が良くなるのか」をきちんと説明したうえで、パッケージ化によってどうしても発生する「できなくなること」が本来やるべき業務だったのか、そうであるならどのように再構築できるかを議論し続けている。「業務を一番良く知る現場の当事者意識が推進の肝」との言葉通り、現場視点で標準化を見渡し、過不足を補えるように現場のスキルアップや人材育成も進んでいる。理事会決定事項として降ろすだけでは実装に大きな課題を残すところ、視界を合わせる協働により現場発のアイデアも活かされ、教職員にとって「使い勝手の良い」かつ「今までより便利な」業務システムの構築を実現した。6年間でバックオフィスのデジタル化を進めてきたが、今後は学生・教職員のCX・EX向上を目標に、こうした改革をさらに拡大・検証していきたいという。2032年まで3年スパンで計画を立案していく予定だが、「大学を取り巻く環境の変化・デジタル技術の進展を見据えつつ、当初立てた3年の計画だけにあまり固執せず、フレキシブルに計画を見直しながらスピード感を持ってPDCAを回していきたい」と高橋氏は言う。

早稲田の事例から学ぶべき点は多いが、特に「まずできることから」とシステム改善に着手するのではなく、次代に合うビジョンの策定を旗印に、その実現プロセスにデジタル化を位置づけるという設計が肝要であるように感じた。

(文/鹿島 梓)