「ガクチカ」から「学業行動」へ変わりつつある企業の学生評価

評価基準の明確化や評価の厳正化 GPAの信頼性をいかに高めるかが大学の課題

コロナ禍で「ガクチカ」が語れない状況に

学生の就職活動において、これまで面接では「ガクチカ」といわれる、サークル活動やアルバイト、ボランティア等、学業以外の活動が重視される傾向が強かった。しかし、コロナ禍で学生の課外活動の機会は激減。「面接でアピールする材料がない」と就活生が嘆いているといった報道等も話題となった。

一方、コロナ禍とは関係なく、学業が本分であるはずの学生の評価軸が課外活動に偏重していることには、以前から疑問視する声はあった。こうした課題感の下、大学側がシラバスの厳密化や学修成果の可視化等に取り組むなかで、企業側にも学生の学業行動に目を向ける動きが生まれ始めている。

履修データセンターが事業展開している「履修履歴データベース」は、企業が学業行動に基づいて学生を評価する取り組みを支援するサービス。学生の大学における履修履歴を全大学共通のフォーマットで示し、それに基づいて面接する手法を提案するこのサービスは、今、企業からの関心を集めつつある。このような動きは今後本流となっていくのだろうか。履修データセンターの代表取締役である辻 太一朗氏に話を聞いた。

企業はGPAを評価しているわけではない

「一つ注意していただきたいのは、企業が学業行動に目を向け始めたといっても、決してGPAをそのまま評価する企業が増えてきているわけではないということです。今も昔もGPAが優れているからそれだけで面接する、採用するという企業はほぼありません。なぜかというと、理由はいくつもあるのですが、一番は、大学側の学生への評価に対する信頼がないからです」。

この場合の評価には2つのポイントがあると辻氏は指摘する。1つは、何を評価しているかということ。企業は、特定の専門職でもなければ、それぞれの科目で得られる知識量はそれほど重視しないことが多い。採用側にとって重要なのは、その知識を得る過程でどのような努力・工夫ができて、その結果として、物事を考えたり、深掘りしたり、表現したりする知的水準がどのレベルにまで到達しているかであって、現状のGPAがそれらの点を的確に反映できているのかが疑問視されているというのだ。大学側には、評価項目を明確にし、先に挙げたような観点を評価していこうとする動きも一部にはあるが、少なくとも企業側には伝わっていないのが現状だ。

もう1つのポイントはその評価が厳正に行われているかということ。厳正な相対評価に取り組んでいる大学もなかにはあるが、そうでない大学も多い現状では、GPAは客観的指標にはなり得ないという。

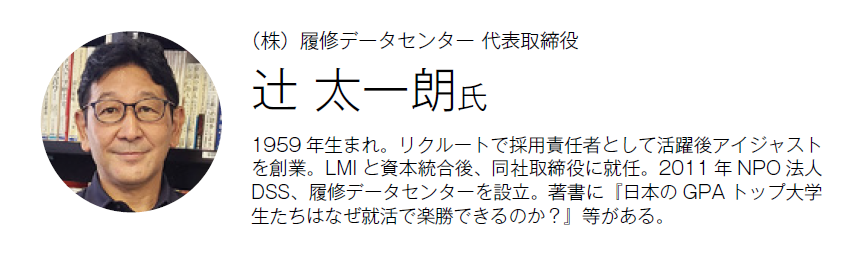

この辻氏の指摘は、現状のGPA制度が抱える大きな課題だ。図表1に示したように、GPA制度そのものは年々導入が進み、今やほとんどの大学が採用している。しかし、2018年度時点の「GPAの平均値や分布状況に関する公表状況」をみると、GPAに関する情報公開は決して進んでいるとはいえない。大学全体のGPAの平均値や分布状況を公表している割合は7.6%、学部または学科に関しては17.2%、教員または授業科目に関しては5.9%にとどまっている。仮に採用側が「この大学・学部の高いGPAにどれだけの価値があるのか」を調べようと思っても、そこがブラックボックスになってしまっている大学があまりにも多いのだ。

シラバスの厳格化で授業への出席が必須に

だとしたら、企業は学業に関して何をどのようにみているのだろうか。

「私達が提供する履修履歴データベースを利用する企業が何に注目しているかというと、成績ではなく、学生の学業に対する考え方や価値観、さらに、どのような意図でどのような科目を履修したか、各授業においてどのような行動や努力・工夫をしたかといったことです。今、ここに学生の個性が表れるようになってきているのです。その背景には、シラバスの厳格化によって、学生はきちんと授業に出席しなければ単位が取得できなくなってきたという、ここ3~4年の急激な動きがあります」。

出席管理が厳しくなかった数年前までは、学生は授業に出なくても、要領よく定期試験対策をしていれば単位取得できることもあったし、高いGPAを得ることもできた。そのような環境下では、学生は「出席しなくても単位が取れる楽な授業」を選択する傾向が強くなる。それでは、成果としてのGPAが評価の対象にならないどころか、企業は学生の学業に対する取り組みからも学生の資質や能力を測ることができない。

学生は学業以外に使える時間が豊富にあるから、サークル活動やアルバイト、ボランティア等の課外活動に力を入れる。そのため、学業よりも課外活動において自分の個性が表れるエピソードが豊富になる。だからこそ、企業は面接でガクチカを重視していたというわけだ。

しかし、履修データセンターが就活生を対象にした調査によると、2020年度卒の学生が、自分が登録した授業の8割以上に出席した割合は84.7%に上った。この数値は年々上昇しているという。また、文部科学省が国立教育政策研究所と共同で行った2019年度「全国学生調査」によると、授業期間中の1週間の授業への出席時間は平均17時間、予習・復習・課題等授業に関する学習が平均6時間、授業以外の学習が平均5時間となっている。これに対して、部活動・サークル活動が平均4時間、アルバイトが平均11時間となっており、このデータからも今の学生の生活が学業中心となっていることが分かる。

学生の学業行動に個性が反映されるようになった

「その結果、学生の学業における考え方や行動が明らかに変容してきています。1コマ90分の時間をどのように過ごすのかというところに、学生の考え方や価値観による違いが表れるようになっているのです。例えば、『アルバイトの時間を確保したいから、授業中にしっかり知識を身につけよう』と考える学生もいれば、『どうせ出席しなければいけないのなら、この授業を通してこんな力を伸ばそう』とスキルアップへの目的意識を持って授業に臨む学生もいます。履修科目の選択にしても同様のことがいえます。出席しなくても単位が取れる楽な科目という選択肢がなくなって、では、何を基準に選ぶようになっているかというと、『自分が興味のある科目を取ろう』と考える学生もいれば、『高いGPAが取りやすい科目を選ぼう』と考える学生も、あるいは出席の効率を考えて『3限と4限に授業を集中させよう』と考える学生もいます。つまり、授業中の行動や科目選択が、企業にとっても、学生の特徴を知るうえでの材料として大きな意味を持つようになってきたということです」。

また、サークル活動等は好きだからやっていることだが、今や学生にとって、授業に出席することは必須であり、学業は好きであろうとなかろうと「やらなくてはいけないこと」になっていることも重要なポイントだ。なぜなら、社会に出て働くことになれば、好き嫌いに拘わらず「やらなくてはいけないこと」をどのように意味づけ、どのように取り組むかは重要なことであり、採用にあたって企業が重視している要素でもあるからだ。

履修履歴に基づく面接は企業にとってもメリットが

「加えて、履修履歴に基づく面接では、その学生がどんな科目を履修したか、その成績がどうだったかということが資料として手元にありますから、ファクトベースの面接が進めやすい。例えば『ITに興味があります』という学生がいたとして、面接担当者は履修履歴を見れば、『その割には情報系の科目をあまり履修していない』『該当する科目の成績がよくない』といったことが分かりますから、その理由を聞いていけば、学生の話していることが本当かどうか確認できます。『苦手だった』という科目でも、その成績が良ければ、授業でどのような努力をしたのかといった質問もできます。サークル活動やアルバイトでの成果やエピソードはあくまで学生の自己申告に過ぎませんから、そこから学生の特徴を確認するためには掘り下げて質問を重ねていく必要があります。それに対して履修履歴に基づく面接は効率が良く、企業にとってもメリットは大きいのです」。

そのため、このスキームは今後拡大していく可能性は十分にあると辻氏は予測する。

「GPA上位者はガリ弁タイプ」ではない

また、現状ではあまりに軽視されすぎているGPAに関しても、企業は見る目を変えるべきではないかというのが辻氏のもう1つの提言だ。

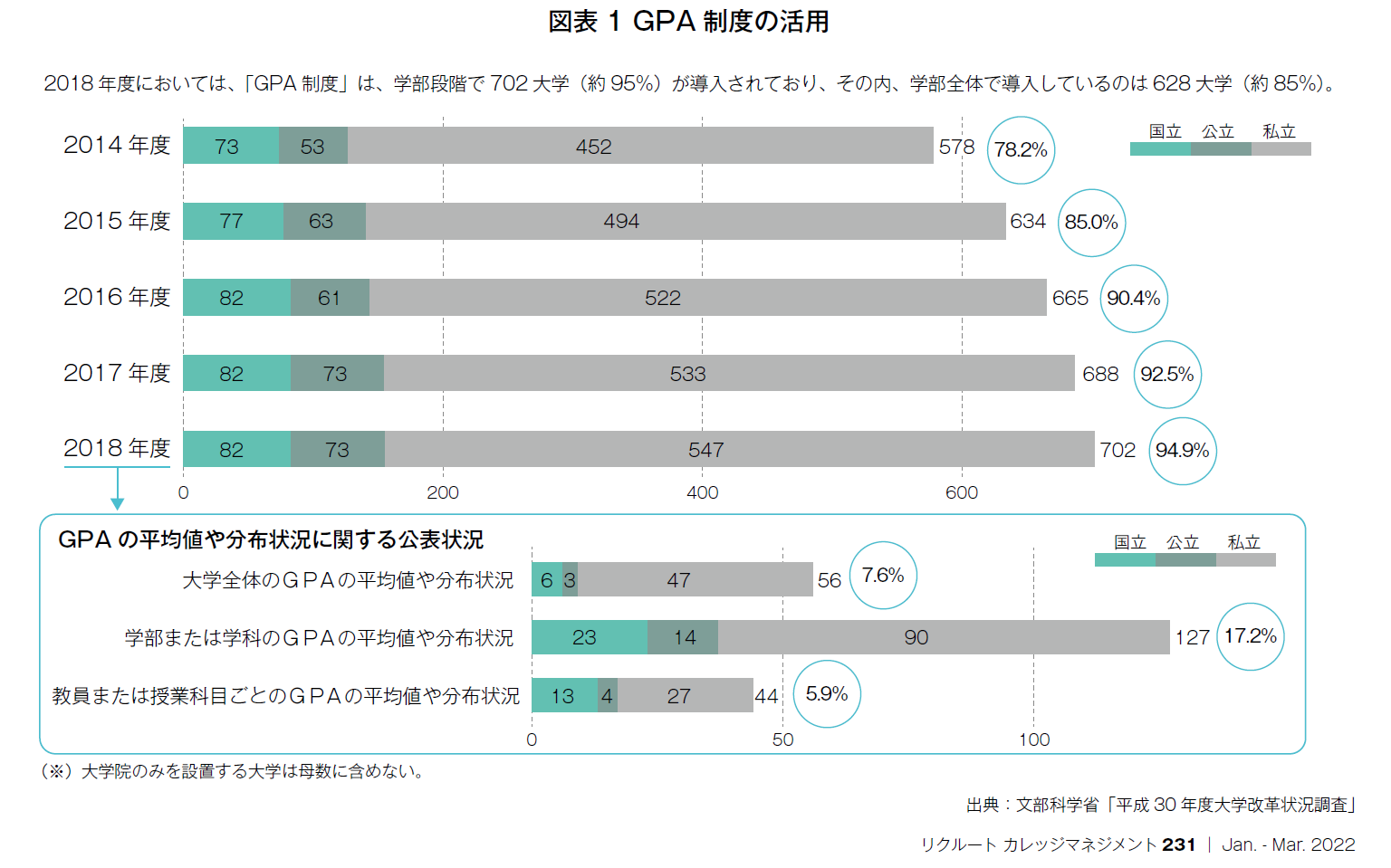

辻氏らのチームは、著書『日本のGPAトップ大学生たちはなぜ就活で楽勝できるのか?』のなかで、履修履歴データベースに登録している私立文系の学生で、各学部のGPA上位5%に属する84人を対象にインタビュー調査を実施した。その結果、「いわゆるガリ勉タイプ」という従来のイメージとは異なるGPA 上位学生の特性が浮かび上がってきた(図表2)。GPA上位学生は、「サボり癖がない(自分を律することができる)」という共通の特性に加えて、「目的に向けて行動できる」「知的好奇心、学びへの期待が高い」「責任感、当事者意識がある」「負けず嫌い」「地頭が良い」「継続的努力ができる」「エネルギーレベルが高い」「もったいない・無駄にしたくないという意識が強い」のいずれか1つ以上を兼ね備えていることが明らかになったという。

これらはまさに企業が学生に求めている資質や力であり、それが結果として表れている以上、シラバス厳格化以前のイメージでGPAを企業が軽視している状況は、あまりにもったいないといえるだろう。

一方、大学側には、GPAの評価基準の明確化や評価の厳正化に関する取り組みを通して、GPAの客観的信頼度を高める努力が求められる。

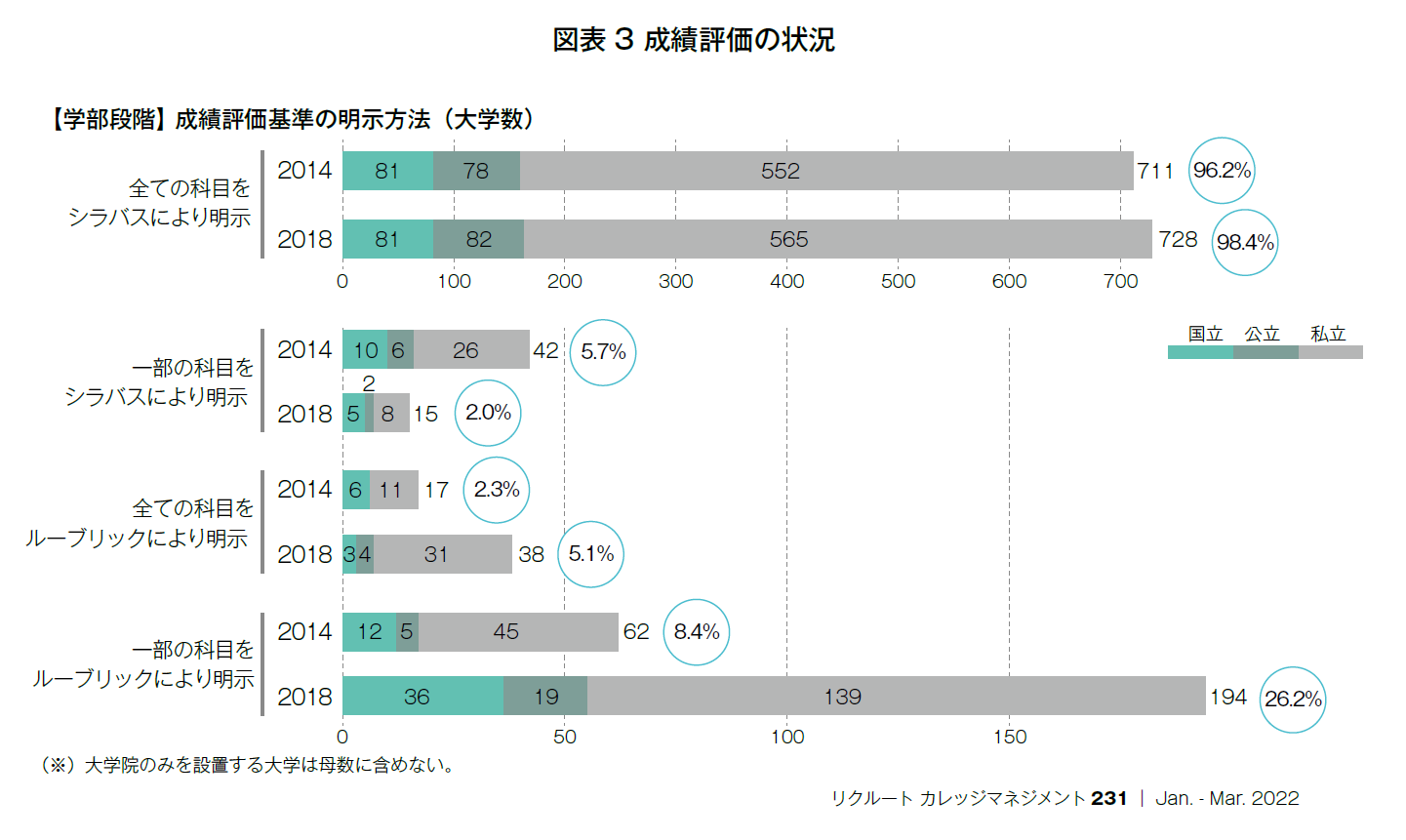

図表3に示したように、全ての科目の評価基準をシラバスに明示している大学は既に98.4%に上っているが、今後は、企業との連携も図りながら、評価基準の精査、見直し等を進めていくことが必要だろう。同時に相対評価の徹底、GPAの平均値や分布状況に関する情報公開を積極的に進めることも重要になる。

(文/伊藤 敬太郎)

【印刷用記事】

「ガクチカ」から「学業行動」へ変わりつつある企業の学生評価