School to Work 5つの論点/リクルート就職みらい研究所 所長 増本 全

社会情勢の変化の中で、「School to Work」の在り方はどのように変わっているのだろうか。コロナ禍の影響、学生の志向の変化、ジョブ型雇用への移行、学修成果と採用の関係性、さらに大学が取り組むべき課題について聞いた。

社会とのつながりの中で「育てたい人材像」を明確化し、学びの「解像度」を上げることが重要

小林:2021年卒以降の就職活動は新型コロナウイルス感染拡大の影響を大きく受けました。コロナ禍が就職活動や新卒採用市場にもたらした特徴的な変化は何でしょうか。

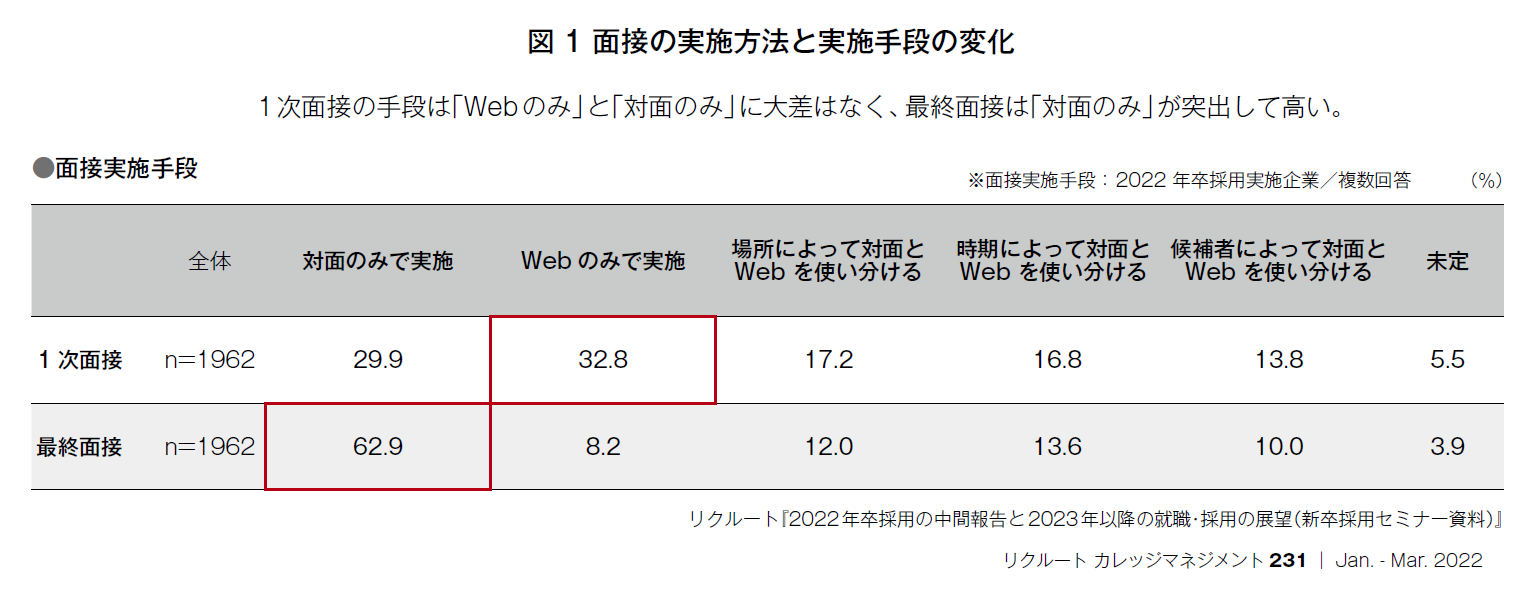

増本:目前の変化としては、選考のオンライン化の急速な進展です。21年卒採用実施企業に調査したところ、53.0%がWebでの個別説明会を、55.0%がWeb面接を実施。22年卒採用では、Webでの個別説明会の実施率は前年比21.3ポイント増の74.3%、Web面接実施率は10.4ポイント増の65.4%とオンライン化の流れがさらに進んでいます(※1)。

コロナ禍2年目となった22年卒採用では、各企業がオンライン化への対応に慣れ、Webと対面を使い分ける企業が目立つことが特徴です。「会社説明会や1次面接はWebでの実施を拡大する」「最終面接は対面で実施する」という企業が増えています。なお、22年卒採用の面接実施方法の調査では、1次面接を「Webのみで実施した企業」が32.8%と最も多く、次いで「対面のみで実施した企業」が29.9%でした。これに対して、最終面接では「対面のみで実施した企業」が62.9%と突出して多い結果となっています。(図1)。

21年卒採用においては、多くの企業が「学生の評価自体はオンラインでも十分可能」という感触を得た一方、最終的な見極めや動機づけ、志望度の判断には難しさを感じていたようでした。ハイブリッド化はそうした課題感が一因と考えられ、企業がオンライン化をきっかけに自社の採用コミュニケーションのあり方を見直し、タッチポイントを工夫する姿が浮かび上がってきます。

小林:学生の就職活動の動向に変化は見られますか?

増本:コロナ禍前は減少傾向にあった就職活動における行動量(応募数や面接を受ける数)が、21年卒以降増加しています。社会情勢への不安に加え、オンライン化による移動コストの減少が影響していると思われます。

移動のハードルが低くなったことで、キャンパス所在地外での就職を希望する学生にとっては、機会が広がったと言えます。また、地域内で採用計画数を充足できず、地方の学生の採用にも注力する企業がコロナ禍前から首都圏を中心に増えており、そうした企業から「オンライン化はチャンス」という声をよく聞きます。

ただし、近年、学生の就職先選びは地元志向は変わらないものの、大学のキャンパス近郊に選択する傾向があります。学生に大学のキャンパス所在地別にその地域に就職したか、地域外に就職したかを聞いた調査において、ここ3カ年の変化を見ると、「首都圏」「首都圏外」ともにキャンパス所在地域内での就職が増加しており、22年卒ではその傾向が少し強まっています。

小林:コロナ禍で学生の「安定志向」が高まっているとよく聞きます。実際にそうなのでしょうか。

増本:いつの時代も学生は「安定志向」。多くの学生が名の知れた大企業を志望する傾向は変わりません。さらに、コロナ禍で不安定な状況の中そのような心理が強まったのか、22年卒では、従業員5000名以上の企業に就職を希望する学生の割合が例年以上に高くなっています。

一方、ここ数年の傾向を見ていると、個人と企業の関係性が徐々に変化しており、それに伴って学生の企業・仕事選びにおける「安心・安全」の定義も変わりつつあります。年功序列・終身雇用を柱とした日本型雇用慣行のもとでは、「安定した企業で長く働くこと」が個人にとって持続可能性を約束してくれるものでした。

ところが、既存の価値観やビジネスモデルが通用しないVUCA時代の到来により、組織に依存するリスクを実感し、自己成長の機会を主体的に選び取る重要性を意識する人が増えました。また、社会全体のワークライフバランスに対する意識の高まりもあり、個人が企業の持続可能性を大きく3つの視点で判断しているように思います。自らの能力・スキルの向上や成長といった「個人のキャリアの持続可能性」と、環境やライフステージの変化があっても柔軟に働ける「働き方の持続可能性」、そして、「組織としての持続可能性」です。

学生の企業・仕事選びにおいても同様で、一例として、各年卒業予定の学生に「働きたい組織の特徴」を聞いた調査では、「どこの会社でも通用する汎用性の高いスキルが身につく会社」が「その企業に属してこそ役立つ専門性の高い能力が身につく会社」よりも支持される傾向が過去5年連続で見られます(※2)。

小林::「個人のキャリアの持続可能性」を意識し、自己成長できる環境かどうかを基準に企業を選ぶ学生が従来と比べて増えているのですね。コロナ禍でこの傾向に変化はありますか?

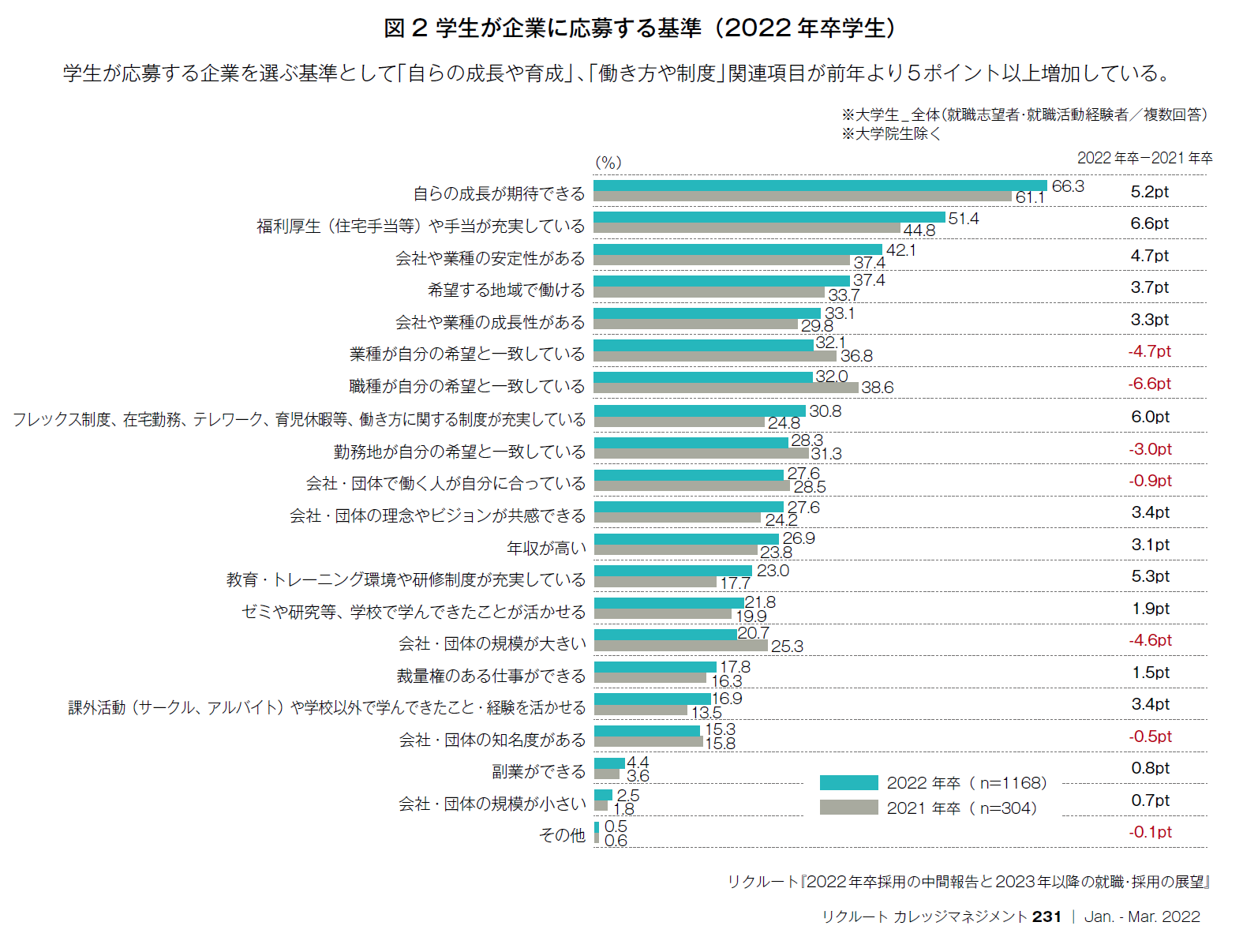

増本:データを見る限り、加速しています。22年卒の学生に「企業に応募する基準」を調査したところ、最も多くの学生が選んだのは前年と同じ「自らの成長が期待できる」(66.3%)で、前年から5.2ポイント増加していました(図2)。

学生と話す機会も多いのですが、企業選択において自己成長を重視し、その判断材料として従来よりも短期的に得られるものは何か?など具体性の高い情報を企業に期待する姿が見られます。「10年で一人前」という言葉がありますが、「10年も待てない。入社後の数年間でどんな能力やスキルを身につけられるのかを知りたい」という声をよく聞くようになりました。一方、そうした情報を十分に言語化できている企業は多くないのが現状です。

学生の大企業志向は根強く残っていますが、社会の不透明性が高まるほど、「大企業であること」は「安心・安全」の拠り所としては不安定な存在になります。今後は、「自社に入社することによって、個人が外部労働市場においても価値があるのか」を具体的に提示できない企業には、たとえ大企業でも「自分のキャリアを預けられない」と考える学生が増えていくのではないでしょうか。

小林::経団連が「Society5.0(超スマート社会)」の到来に向けてふさわしい雇用制度として触れたこともあって、「ジョブ型雇用」が注目を集めています。大企業を中心に導入する企業も増えていますが、日本企業の「ジョブ型雇用」への移行は今後進むのでしょうか。

増本:「ジョブ型」については誤解も多いですが、あくまで雇用システムを分類するために日本的な「メンバーシップ型」と区分けした表現です。企業は基本的にはジョブの集まりで、日本以外では当たり前の考え方であり、日本にて普及している言葉になります。

欧米で一般的な「ジョブ型」は遂行すべき職務を明確に提示して雇用契約を結び、職務内容の変更には社員の同意が必要であり、これまで企業にあった人事権も放棄せねばなりません。「メンバーシップ型」の雇用契約に職務は明記されず企業によって定めていたことからすると、「ジョブ型」での雇用契約をそのまま採用できるかどうかは慎重に議論されるでしょうし、本来の「ジョブ型」の導入が急激に進むとは考えにくい状況です。

経団連も単純に「ジョブ型雇用」を推奨しているわけではありません。「それぞれの企業が自社の雇用のあり方を見直し、企業戦略に合ったシステムを構築することが重要」と経団連は提言しており、その実現に向けた手段のひとつとして「ジョブ型雇用」を提唱しているに過ぎないのです。

話が少しそれますが、近年、産業界において高い関心を寄せられている人事関連のキーワードに「戦略人事」という言葉があります。「戦略人事」とは、企業の経営戦略に深く結びつき、その実現に向けて効果的な人材マネジメントを行うべきという考え方。この考え方に基づいて日本の先行きを占えば、海外拠点と共通の雇用制度を必要とするグローバル企業や、DXを進める企業での技術職採用等、経営戦略に明確に結びつけられる職務においては「求める要件を明確化した採用」については導入が進むのではないでしょうか。

小林:では、「ジョブ型雇用」の導入は当面限定的で、新卒採用のあり方への影響はあまりないのでしょうか。

増本:先ほどお話した通り急激な変化はないかもしれません。ただ、注視したいのは、「戦略人事」を重視したり、即戦力をより求める環境になっています。大手においては中途採用比率を高めるという動きもあります。そうなると、新卒採用においても経営戦略の実現に向けて人材を確保するには、「求める人材像」を明確化し、ターゲットを絞って採用を行うのが効率的であり、この傾向は強まるでしょう。そのひとつの表れとして、「特定人材をターゲットとした就職情報サイトやサービスを利用した企業」は過去5年増加しており、「21年卒採用を実施または実施予定」の企業のうち約2割とある程度の割合を占めています(※3)。また、22年卒採用実施企業に「採用の認知形成・広報の手段」を調査したところ、「スカウト・逆求人サービス」を利用した企業は前年比3.0ポイント増の14.5%でした(※1)。

小林:新卒の「スカウト型採用」は広がるのでしょうか。

増本:職務を限定して採用するメリットがデメリットを上回ると実感する企業が増えれば、広がっていくでしょう。組織の膨大な職務を分解して職務ごとにその内容や、そこで求められる能力やスキルを言語化・提示するというのは難度が高く、企業にとってかなりの負荷です。だからといって、これまでのようにポテンシャルを重視した新卒一括採用だけを続けていては、専門志向の学生に魅力を感じてもらえず、企業間競争の「戦力」となる人材を獲得できない。そうした危機感を持つ企業は今後さらに増えるでしょうから、「スカウト型採用」に限らず、入社後の職務を何らかの手段で限定し、人材要件を定めた新卒採用は広がっていくと思います。

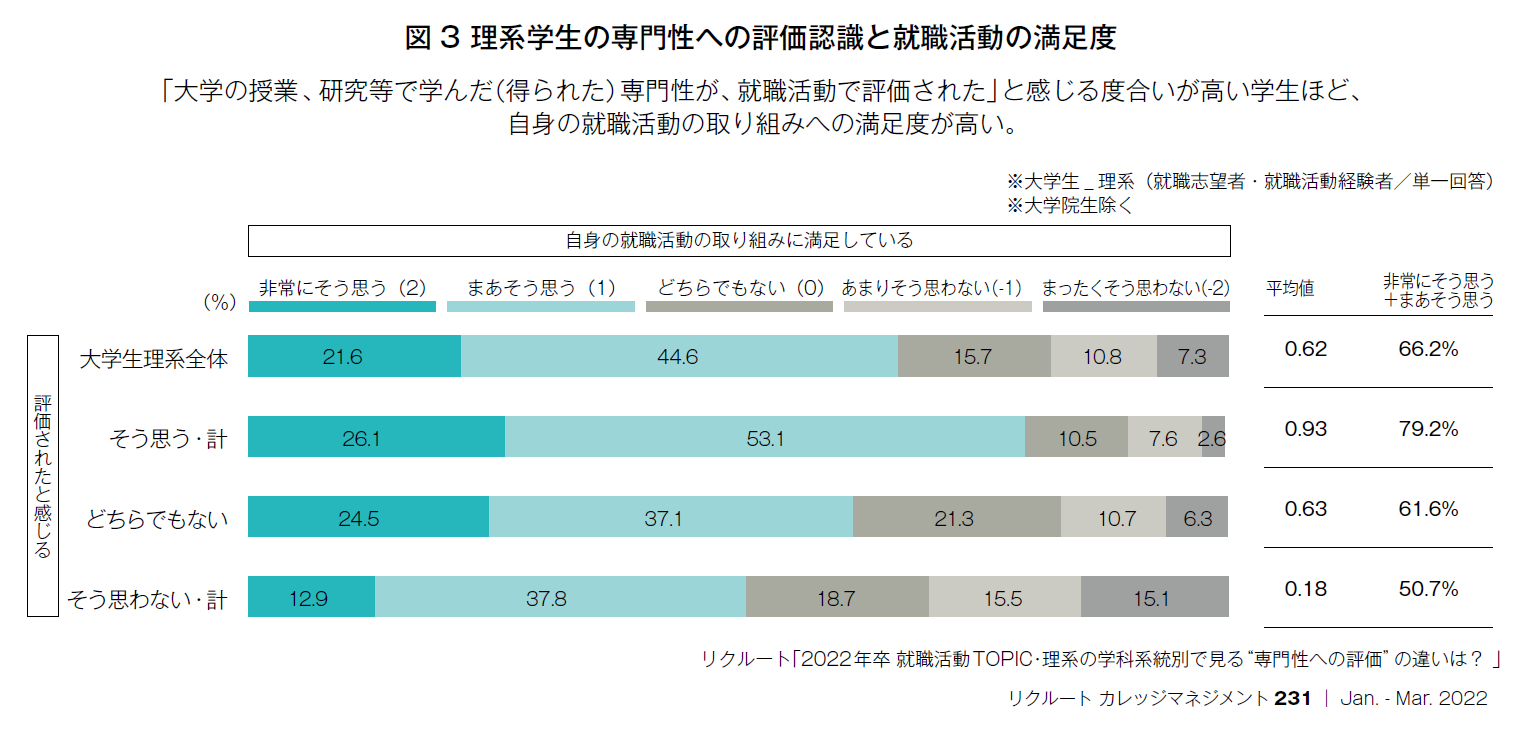

小林:現在、多くの大学が「学修成果の可視化」に本腰を入れて取り組んでいます。人材要件を定めた新卒採用を行う傾向が出てきたことに伴い、選考における人物評価に当たり、企業が従来よりも学修成果を重視する流れは見られますか?

増本:データサイエンス等の理系の先端的な学部あるいは修士課程等、大学で身につけたことと社会の接続が分かりやすい領域では以前から研究等で身についた力が評価対象になることはよくあり、今後、「求人条件を明確にした採用」の普及等でそうした領域が増えていくことを考えると大学にて培われた力が選考により活用される可能性はあります。

一方、ポテンシャル重視の「新卒一括採用」では現状大きな変化は見られません。大学ごとに評価の基準が異なるので、活用しにくい」という声をよく聞きます。

小林:そこで、外部のアセスメントテスト等も活用して語学力のほか、データ分析力等のリテラシー基礎力や、「課題発見・解決力」「論理的思考力」といった汎用的能力を定量化し、定性情報に加えてポートフォリオにまとめる等、相対化のための工夫をする大学も増えています。

増本:汎用的能力については、業界・職種問わず、企業も人物評価において重視しています。入社後のキャリア開発においても恒常的なテーマであり、人事の関心が高いこともあって、評価の観点も時代に合わせて比較的細やかに見直されています。限られた時間の面接で汎用的能力を見極めるのは難しく、適性検査を実施する企業が多いので、汎用的能力の定量情報はその確認材料として活用されるとは思います。

ただ、様々な企業の採用担当者の話を聞いていると、ポートフォリオの内容を充実させるだけでは、学修成果は企業にしっかりと伝わらないと感じています。企業が知りたいのは、大学で「何を学んだのか」だけではなく、「学んだことが社会でどう役立つのか」。もっと言えば、「自社でそれをどう生かせる学生なのか」です。その学生が自社でどう活躍してくれるのか、企業がリアルなイメージを描けたときに初めて大学と社会が確かに繋がるのではないでしょうか。その実現のためには、大学での学びを定量化によって見やすくするだけでなく、「翻訳」する機能が必要なのだと思います。

例えば、採用担当者が心理学部で行動心理学を学んだ学生の成績評価書を見たとします。心理学は統計学等理系の要素も強い学問で、行動心理学はマーケティングにも生かされている分野ですが、日本では一般に文系として扱われ、臨床心理学の印象を持つ人が多いので、書面の履修科目名を自社の事業と結びつけて評価できる採用担当者は少ないと思います。でも、「統計のゼミに所属し、ベイズ統計学を使って解析したデータをもとにリサーチ会社と新商品開発を手伝った経験がある」と聞けば、どうでしょう。同じ学生でも企業の評価が変わるはずですが、この「翻訳機能」が使われていません。

小林:なぜ使われていないのでしょうか。

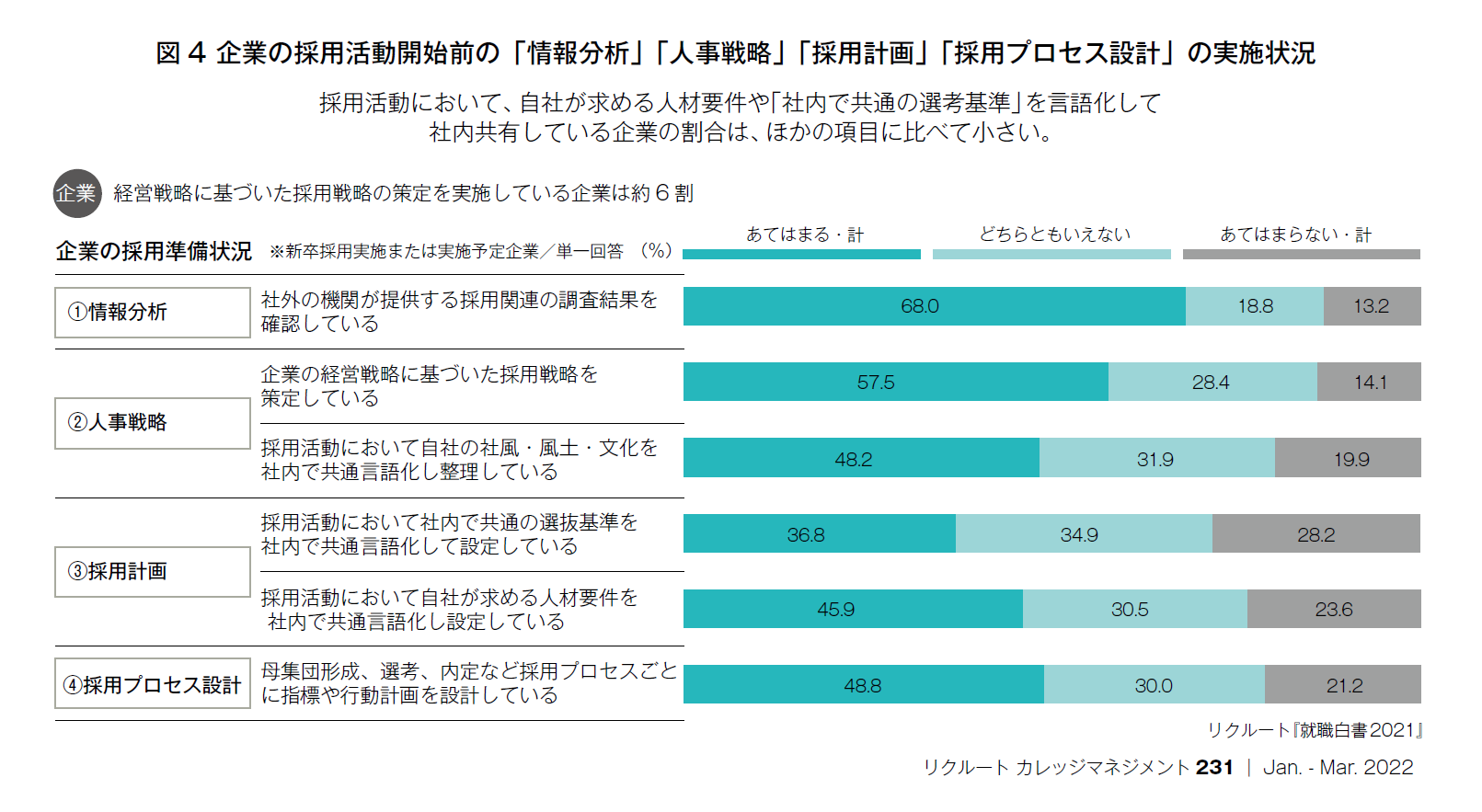

増本::産業界がどう変化し、企業が何を求めているのかを大学が把握し切れておらず、大学も学生も、大学での学びの中の「何が企業に刺さるのか」を自覚できていないのだと思います。ただ、根本には企業側の課題があります。学びを評価に加えた人材要件で新卒採用を行う傾向が出てきたとはいえ、自社が評価する人材像をスキルセットとともに言語化して情報開示できている企業はごく限られています。

また、当研究所が「21年卒採用を実施または実施予定企業」に学生と接点を持つ前の「採用準備」の状況を調査した結果を見ると、「経営戦略に基づいた採用戦略を策定している」と回答した企業が約6 割あるものの、「採用活動において社内で共通の選抜条件を社内で共通言語化して設定している」企業は4 割未満でした(図4)。多くの企業において、「新卒一括採用」はまだまだ採用担当者の「KKD(経験・勘・度胸)」に基づいて評価されがちなので、企業が「求める人材像」が大学に伝わりづらいという側面もあると思います。

小林:学生の自己成長志向の高まりや、企業の「ジョブ型雇用」や「スカウト型採用」の広まりについて先ほどお話を伺いました。そうした新卒採用市場の変化に対応するために大学が取り組むべき課題について、考えを聞かせてください。

増本:直接的な就職支援については、「プロダクトアウト型」から「マーケットイン型」への転換が課題だと感じています。大学の方々にはもっと社会に出て、産業界がどんな人材を求め、どういう人材が活躍しているかを肌で感じ、インターンシップ等の機会から対話をすることが重要だと思います。もちろん既に様々な取り組みによって情報収集をされていると思いますが、社会や企業が評価する人材像やスキルセットは常に変わります。大学がその変化に追いつけず、企業の期待とのギャップが生じないようにする必要があります。加えて、企業側が気づかない発見を促すことも期待されます。

小林:キャッチアップのスピードを上げるには?

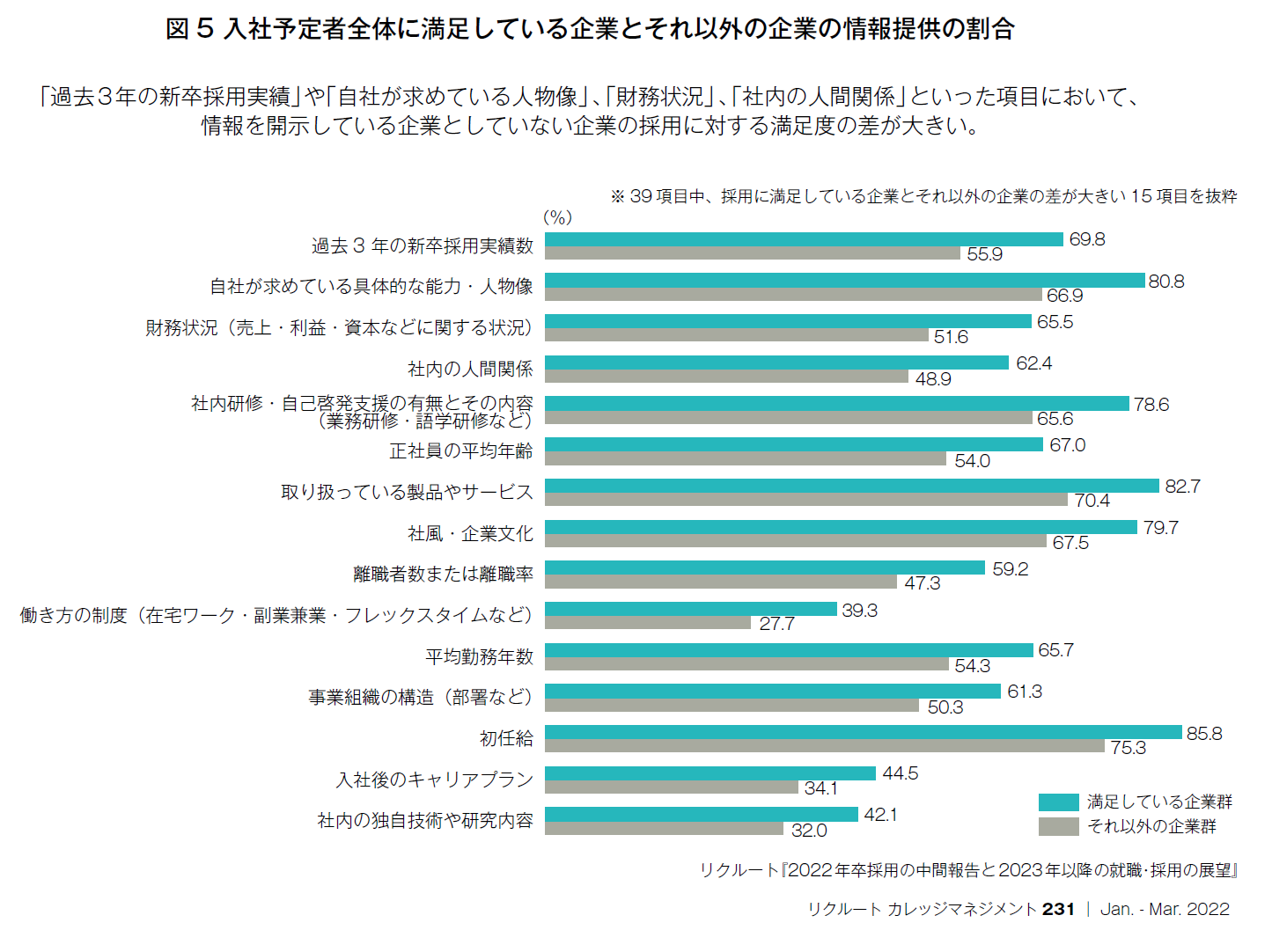

増本:大学側が積極的に情報を取りに行くだけでなく、既にお話ししたように企業が「求める人材像」を言語化し、適切に情報開示できるかどうかが要だと思います。一つ事例をご紹介しますと、とある企業では2016年秋から、選考が始まる前に「選考解説スペシャルセミナー」を実施。応募者の大学別応募人数、適性検査の合格基準点等あらゆるデータを開示するほか、エントリーシート(ES)の設問やその意図、面接の評価基準まで説明しています。その結果、セミナー受講者のES通過率が未受講者に比べて2~3倍高くなったと聞いています。つまり、企業の適切な情報開示が学生のアウトプットの質を高めたわけです。

そうは言っても、企業の情報開示のあり方を大学側がコントロールすることはできません。この事例を通して、もう一つお伝えしたいのは、企業が求める人材像への学生の理解が深まると、大学での学びが社会にどうつながるかをリアルに意識できるということ。ですから、実践型インターンシップや、企業と共同の商品開発といった、理論と実践が組み合わさり、社会で活躍するために必要な能力を学生が肌で感じられる場には大きな意味があると思います。

また、そうした場は企業が大学の学びをつぶさに知る絶好の機会でもあります。企業から「インターンシップに参加した学生から、大学で取り組んでいる最新の研究内容を聞き、社員が刺激を受けた」といったお話を聞いたこともあります。

小林:大学と企業がお互いを理解する場を一緒に作り上げていければ理想的ですね。最後に、一人ひとりの学生の社会での活躍を支援するために、大学が最も重視すべきことは何だと考えますか?

増本:それぞれの大学が「どんな人材を育てたいのか」を社会とのつながりの中で突き詰め、そのことによって学びの「解像度」を上げることだと思います。社会のどのような領域で活躍する人材を世に送りだしたいのか。「領域」の設定や具体像が明確であるほど大学の学びが特徴のあるものとなり、世の中の人々が「あの大学の学生なら、こんな活躍をするだろう」と具体的にイメージしやすくなります。

また、3つのポリシーの策定・公表が義務化されていますが、大学が「どんな人材を社会に送り出したいのか」というディプロマポリシーを分かりやすく伝えることは、やはり大きな意味があります。社会に対する「約束」を明示し、果たし、信頼性を高める。それこそが最大の学生支援だと思います。

- リクルート『就職活動中間調査2022年卒』より

- リクルート『働きたい組織の特徴 2021年卒』より

- リクルート『2021年卒(大学生・大学院生) の採用活動振り返り調査』

(文/泉 彩子)