地域連携で発展する大学[3]地域連携プラットフォームと大学等連携推進法人は次のステージへ学部から地域へと視点を変えた大学教育改革を目指すSPARC/地域活性化人材育成事業~SPARC~

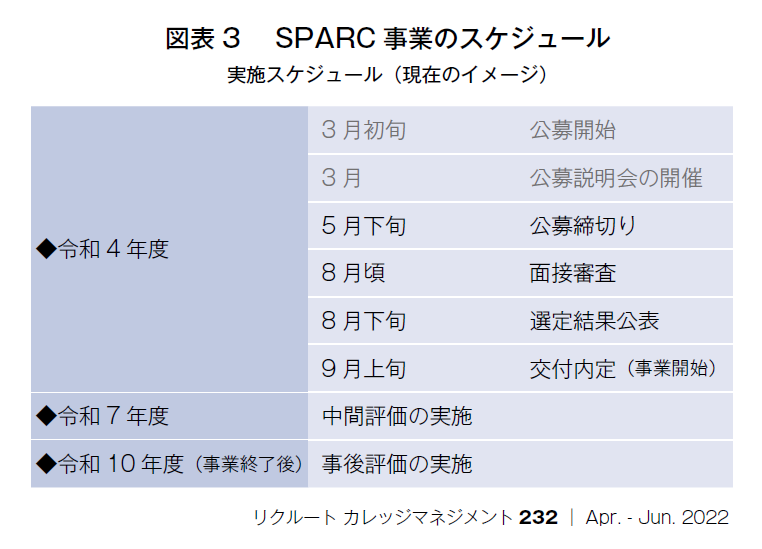

2022年3月から「地域活性化人材育成事業~SPARC~」の公募が始まった。国公私の枠を越えた共創的な取り組みのための大学教育再生戦略推進費として、1件当たり6年間で最大10億円という規模の補助金が設定されたSPARC(Supereminent Program for Activating Regional Collaboration)。これまでの地方創生に関する事業とは何が違うのか。そしてこの事業が目指すものとは?文部科学省 高等教育局 大学振興課 大学改革推進室室長・西 明夫氏、室長補佐 早川 慶氏に話を聞いた。

地方の社会と大学は運命共同体。地域連携を学位プログラムにまで反映を目指す

「地方の社会と大学は既に運命共同体。そのくらいのつもりで自治体や地域企業が大学にもっとコミットしなければいけないし、大学も地域に対して、人材育成を協働して進めていくことをもっと要求し、推進しなければいけない。SPARCはこういった問題から策定されました」。文部科学省大学改革推進室長の西明夫氏はこのように背景を説明する。

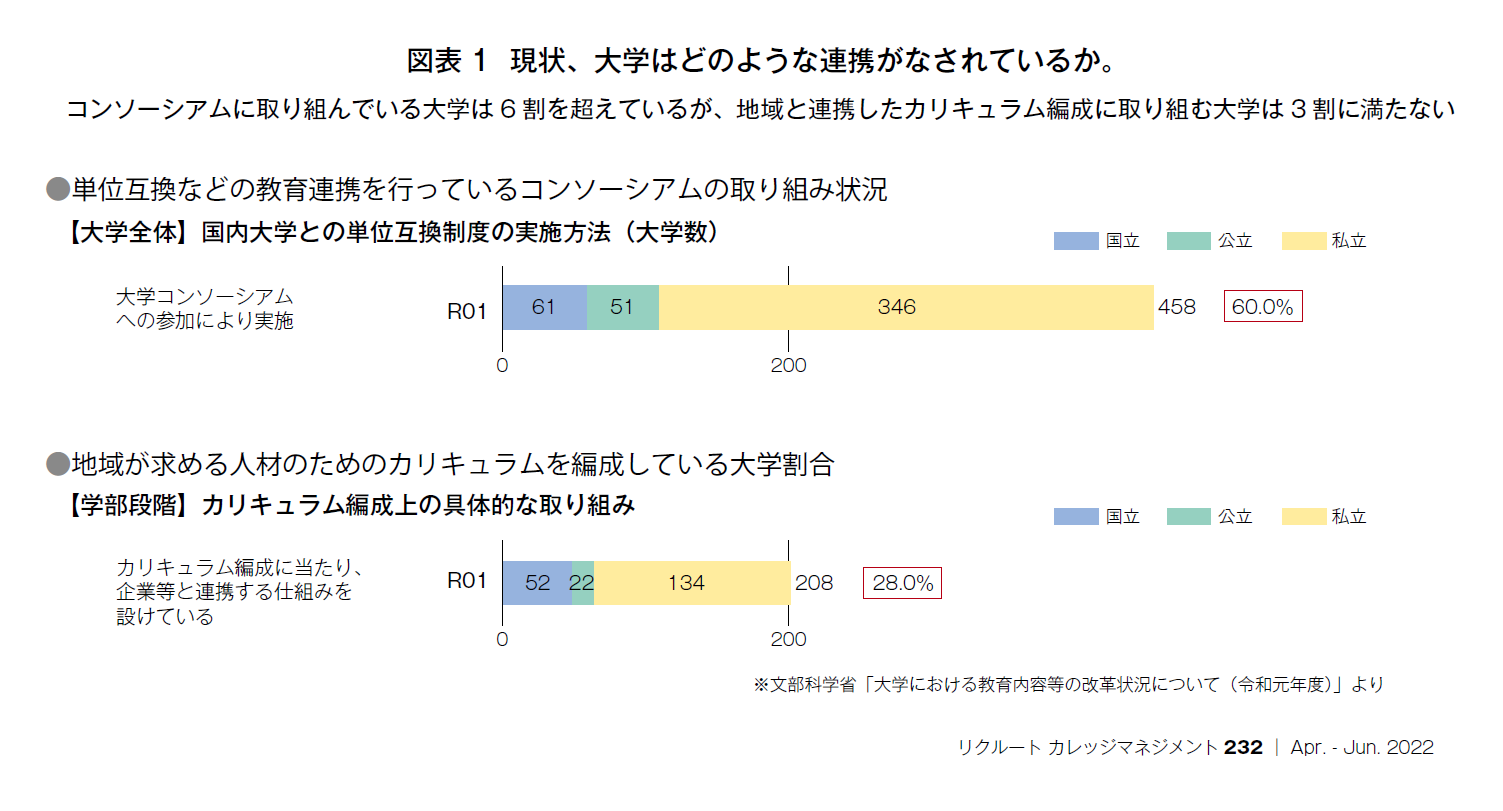

これまでもAP(大学教育再生加速プログラム)、COC、COC+といった大学改革を支援する取り組みもあり、地域との連携は各大学でも様々な形で進められてきた。また大学コンソーシアムに参加する大学は2021年時点で全体の6割を超えた。だが、地域が求める人材のためのカリキュラムを編成している大学は3割に満たない(図1)。大学と地域との連携はまだまだ表面的なところで止まっているケースも多いと考えられる。地域と大学の本質的な連携を進めるため、SPARCが狙うのは、学位プログラムまでの反映である。「これまでの座組のなかでやれる範囲でやっていきましょう、という話ではありません。『大学を地域の起爆剤として活用する』『社会全体を大学のフィールドにする』といった連携のあり方を進めていく必要がある。SPARCはその優れた事例を創出していくための事業です」(西氏)。

地域連携プラットフォームと大学等連携推進法人から始まるSPARC

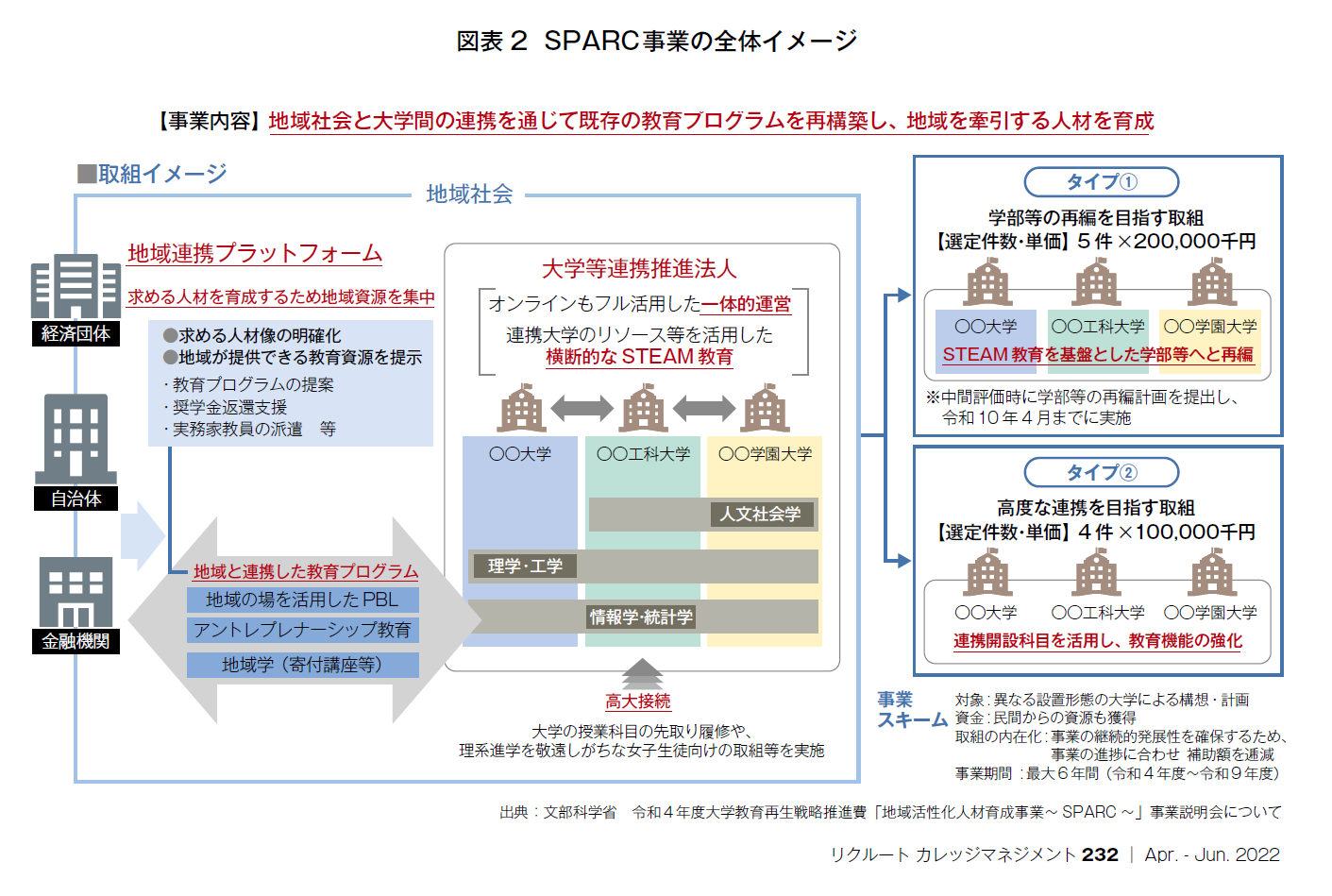

ではSPARC事業の主な要件を図2とともに見てみよう。

・地域連携プラットフォームの構築

SPARCで想定する地域連携プラットフォームは、大学と自治体・経済団体に加え、金融機関が入るところが特徴的だ。金融機関が入ることで、地域産業の現状や将来像についての知見を取り込むことが期待される。地域の対象は特に制限がなく、市、県、経済圏といった単位での連携も可能となる。このプラットフォームで期待されるのは「求める人材像の明確化」と「人材育成のための地域資源の集中」だ。

「地域が求める人材像を地域連携プラットフォームで徹底的に議論してほしいと考えています。大学はこれまで既存の資源で教えられることを起点に人材像を導いてきたところがあります。一方、地域の企業も欲しい人材像を、大学に対して明確な言葉でまだ伝えられていないという状況もあるでしょう。大学4年間でどういう人が育成されると地域が本当にうれしいのか、決して形式的な形にとどまることなく議論していただき、人材像の明確化をSPARC事業の前提条件としていきたいと考えています」(文部科学省大学改革推進室長補佐 早川 慶氏)。

・大学等連携推進法人の設立

SPARCの公募に当たっては大学等連携推進法人の設立も要件となっている。大学等連携推進法人とは、 複数の大学が社員となり大学間連携を目的として設立した社団法人を認定する制度であるが、社員の大学間では「連携開設科目」として、他大学の開設した科目を自大学が開設した科目として取り扱うことが一定の範囲で認められる。つまり自分の大学にない科目をほかの大学から調達して単位に組み込むことが認められている。ここで期待されるのがSTEAM教育の進展だ。科学技術人材や文理横断人材の育成が政府方針として求められている今、連携大学のリソースを活用した連携開設科目を共有することで、例えば文系大学においても大きな投資をすることなくデータサイエンス等のSTEAM教育を展開することができる。

現在、大学等連携推進法人として認定されているのは国立大学法人山梨大学と公立大学法人山梨県立大学による「一般社団法人 大学アライアンスやまなし」の1件だけだが、現在いくつかの大学が設立に向けて動きつつある。法人認定は年3回の受付期間があり、認定結果は2~3カ月後。法人設立がスピーディーに進むための仕組みも整えられている。

SPARCで目指すのは正課外のプログラム構築ではなく、正課内124単位の見直しと再構築

・学位プログラム単位での申請

地域連携プラットフォームで明確化した「地域社会の求める人材像」。大学等連携推進法人による「文理横断型の教育」。この2つの基盤をもとにSPARCが要件として定めるのが「学位プログラムの再構築」だ。正課の124単位の中身の見直しであり、正規の学位プログラムの外付けで、教育プログラムを構築するだけの申請は想定していないという。

「これまでのCOC事業等では地域と連携した特別カリキュラムを正課外に設定し、意識の高い学生が各学部から数人参加する、というものが多かった。しかしSPARCでは正課内の見直し・再構築を進めることを目的とし、学位プログラム単位での申請となります。また学生全員が再構築された教育プログラムを受講することを要件としています」(早川氏)。

・地域課題PBLとアントレプレナーシップ教育

学位プログラム内には地域課題PBLとアントレプレナーシップ教育の実施も期待される。地域課題PBLは各地域が抱える課題を題材に、地域社会と連携した実践的な問題解決型の学修が想定され、大学で学んだ専門知識を世の中に活かしていく経験を地域・ほかの学部・ほかの大学生とともに考える機会の創出につながる。また、アントレプレナーシップ教育の意図はいわゆる起業家育成とは異なるところにある。

「地域にあるリソースや環境の制限を超え、新しい価値を生み出す人材の育成を目指しています。例えば地域の老舗企業に入社したり、家業の二代目・三代目になる方が、今までの事業を継承するだけでなく、改革マインドを持って挑む。そういったマインドをアントレプレナーシップという言葉で表現しています」(早川氏)。

申請はタイプ①とタイプ②の2種タイプ①は学部などの再編も伴う取り組み

SPARCの申請はタイプ①とタイプ②の2つに分けられ、学位プログラム単位での申請となる。

タイプ②「高度な連携を目指す取組」は前述のプラットフォーム・法人設立と、連携開設科目の活用による学部プログラムの再編を指す。選定件数は4件で年1億円を補助(逓減あり)、6年間で上限5億円となる。

一報、タイプ①「学部などの再編を目指す取組」はタイプ②に加えて学部や学科の再編が伴い、大学設置・学校法人審議会に通す必要のある取り組みとなる。連携開設科目の活用は必須にならない。選定件数は5件で年2億円を補助(逓減あり)、6年で上限10億円となる。

「タイプ①は例えば私立大学が学部を1つなくしてSTEAM人材育成のための学部を新設するというパターンもあるでしょう。そのなかで連携開設科目が30単位あってもいいですし、または6年間の事業期間がありますので、教員組織も変えたうえで連携開設科目に頼りきることなく、自校で将来的には124単位のほとんどを再編することもあるかと思います」(早川氏)。

SPARCは大学教育改革そのもの

このようにSPARCの要件をみていくと、「かなりハードルが高い」という印象を受けるのではないだろうか。また、学部・学科再編を伴うタイプ①がタイプ②よりも選定件数が多い。ここから、地域連携の裾野を増やすというよりもこれからの地域活性化人材育成をリードしていく先進的な事例を作っていこうという意思があることが分かる。地域としっかりコミュニケーションをとりながら124単位全体を作り上げていく。これがSPARCの目指すところだ。

「過去の事業では『○○人材』の育成といったように専門に特化した人材育成プランが正科目外にたくさん組まれていたと思います。今回は124単位全部を見直してほしい。専門以外の『英語力』『問題解決力』『コミュニケーションスキル』に至るまで、地域が求める人材像に沿った形で124単位を構成してほしい。COC事業の延長だと考えている方もいますが、そうではありません。SPARCは大学教育改革そのものだと考えています」(早川氏)。

SPARCは地域に根差した学位プログラム実現を目指す。そのために最も重要なことは、大学側が視点を大学・学部から、大学をとりまく社会に移し、学修者本位の学位プログラムを設計することではないだろうか。

「学問の深堀りは大学にしかできない機能です。しかし学修者目線に立ち、キャリアパスや社会での活躍を目的にしたとき、大学が提供できることはもっとあるはずです。大学での学びを社会で実践してみる、社会で実践してみた課題を大学で学んだ知識で解決する、という好循環で、学びは深くなる。こうした学修者と社会との深い関わりが、『大学って何をやっているか分からないよね』といった印象を払拭し大学の信頼を高め、ブランドを高めることにつながる。そういった意味でも着眼点を大学の外に置いているのがSPARCです。今の多くの大学にはない発想かもしれません。ですが、視点を社会・学修者にしっかりと定め、一緒に歩める地域・大学とパートナーシップを築いて手を挙げてもらいたいと考えています」(西氏)。

SPARCに関連して自治体にも特別交付税

最後に、地域連携プラットフォームが提唱され、これまでに行政との連携を試みた大学のなかにはその難しさを感じているところも多いかもしれない。難しさの理由には様々なことが考えられるが、自治体のなかに大学と連携する担当部署がない、という場合が少なくない。さらに地域よりも国に視線を向けて運営している自治体もまだまだ多いようだ。行政が地域と地域にある大学にどのようにコミットできるかはSPARCを推進するうえで大きなポイントになるだろう。これに対し西氏は、次のように話す。

「自治体の担当部署は、教育部局というよりも、地域の5年後、10年後の行政計画を考えるプランニング部署や知事直轄の企画部署などを想定しています。教育だけの話ではなく、『地域がどう生き残るか』という視点が必要です。これから更に人口が減少する国内で”東京に行くな””東京に負けるな”という話をしても仕方がない。『世界をフィールドにして地域がどう成長できるか』という視点で大学と自治体が運命共同体として考えていかなければいけないし、そういった視点を大学からも地域に提供していくことも必要だと考えています」

また、この事業では、地方自治体と雇用創出・若者定着等に関する協定を締結し、総務省の要綱に定める内容に合致した場合、連携先の地方公共団体の産業振興や就職時対策、入学時対策に資する取組に対して、特別交付税が講じられる予定となっている。

大学だけでなく自治体への支援により、地域連携がさらに現実的に稼働することが期待できそうだ。

(文/木原昌子)

【印刷用記事】

地域連携で発展する大学[3]地域連携プラットフォームと大学等連携推進法人は次のステージへ学部から地域へと視点を変えた大学教育改革を目指すSPARC/地域活性化人材育成事業~SPARC~