ゲームのルールはどう変わったのか/ビジネスコンサルタント 細谷 功

細谷 功氏

ビジネスコンサルタント。東京大学工学部を卒業後、東芝を経てビジネスコンサルティングの道へ。

アーンスト& ヤング、キャップジェミニ、クニエなどの米仏日系コンサルティング会社を経て独立。

問題解決や思考力に関する講演やセミナーを企業や各種団体、大学等に対して多数実施している。

著書に、『具体と抽象』(dZERO)、『地頭力を鍛える』( 東洋経済新報社)、など。

価値を測るモノサシが多様化する時代

─予測不可能と言われる主な要因に「社会の複雑化」と「グローバル化」があります。複雑化していく社会に対して、あるいはグローバル化して自分とは違う人と一緒に働くことが当たり前になる社会において、どんなスキルが必要となるのでしょうか。

「社会の複雑化」と「グローバル化」による社会変化は、実は根っこはひとつではないかと考えています。それは価値を測る“モノサシ”が増えるということ。グローバル化は文化や言語、人も含め様々な考え方が交差し、複雑になる。これまで物事をある決まったモノサシで見ていたけれど、複雑なものを見るためにはモノサシも複数になっていくということです。その時に、これまでの固定されたモノサシの中で戦うのか、新しいモノサシそのものを探しにいくのかという選択もあるでしょう。固定されたモノサシの中だけで戦ってきたこれまでの社会とは、その点が大きくゲームチェンジしているということです。

こういったゲームチェンジの時には、ゲームが変わっているということに気づいていないことが起こりがちです。たとえると、野球選手がいきなりサッカーフィールドに放り込まれ、ルールが変わったことに気づかずに手を使ってしまうような感じです。ゲームが変わっているのに、手を使ってはいけないというルールに気づいていない、という状況ですね。

自分のルールと相手のルールの違いにまず気づくことから

─どのような点に「ルールが変わったことに気づいていない」と感じることがありますか?

例えば日本の教育では、学生全員を同じように等しく底上げしよう、という考え方があると思いますが、多様性がうたわれてモノサシが増えている時にその考え方はおかしいのではないでしょうか。例えば、コロナでオンライン授業を進める際にタブレットやPCを使うことになるわけですが、「全員を底上げしよう」という発想が強すぎると、1人でもデバイスが使えない人がいたら、それをやめようという話になります。平常時においてはその考え方で良いのですが、非常時に様々な模索をしている時には1人でも使える人がいるならオンラインをやってみようという発想が求められてきます。

また、全ての人を底上げしようとする発想のなかでは、減点主義が強くなり、1点、2点取れないものがあるならやめてしまおうという発想になりがちです。つまり合格点がすごく高い。もちろん自動車等の製造業で、クオリティーを求めて98点でも満足しないというこだわりは、ある意味とてもいいことです。ですが、正解が見えない時代に100点を目指す考え方のままでは、「90点しか取れないならやらないほうがいい」となってしまう。

実は行動力と合格点はほぼ反比例します。行動力がある人は自分のなかの合格点が低い人なのです。ダメでもいいからやってみる。合格点20 点の人はすぐに動けるのですが、合格点80点の人は、自分のなかで合格点が取れるまでトレーニングしてしまう。試験に臨む場合もしっかり準備する。つまり、成績の良い人は準備することが成功体験として刷り込まれている。自分に足りないことに気づき、トレーニングをきちんとできること自体は良いことです。しかし正解が見えない時代は、そもそも予習や準備ができないのです。むしろ予習や準備がない状態でどこまでできるかということが大切になってくる。しかし、合格点が高い人はどうしても予習や準備を優先して、行動が遅くなる。これもルールが変わっていないことに気づいていない状況のひとつですね。

─どうすればゲームチェンジによってルールが変わっていることに気づくことができるのでしょうか。

変化に気づくためによく言われるのは「常識を疑え」という言葉です。しかし、そもそも常識を疑っていない人に、「これからは常識を疑え」と言っても難しいでしょう。メタのレベルで抽象的に言っても、人はどうすればいいのか分からない。

そこでお勧めしたいのが「違いに怒りそうになった時に立ち止まる」ことです。人というのはたいていの場合、相手の価値観が自分とは明らかに違っている時や、理解不能でなおかつ自分が正しいと思っている時に怒ります。しかし先ほどの野球選手とサッカー選手の話にたとえてみると、相手が手を使わずにゲームをしようとすれば、野球選手は「なぜ手を使わないんだ」と怒っているのかもしれません。「なぜ手を使わないんだ」と思った時に、立ち止まって「もしかするとこのゲームは手を使えないルールなのではないか」「間違っているのは自分のほうかもしれない」と考えてみる。そうすると、「ちょっと待てよ」と考え始めるわけです。

そうやって考えて状況を理解しようとすると、まず相手に対しての怒りが収まり、相手の話を理解しようとするので自分も変わる。違う価値観や意見を理解しようとすることは、自分の中のモノサシを増やすということにもつながります。つまりモノサシを探しに行こうとする人は怒らないし、新しいモノサシを探すきっかけがひとつ見つかって得をしたと思う人です。

ですが、モノサシが固定している人は、自分と意見が違うことに対してすぐ怒る。逆に言えば、自分のモノサシが固定していることに気づくのが「怒る瞬間」なんです。だから怒りそうになった時に立ち止まってみる。すると相手との関係も良くなります。自分のモノサシも増える。怒らないことにメリットがあれば、自分のなかで定着させることができると思うんですよ。私自身もこのような思考回路を起動するといろんな意味で良い方向にいくと実感し、心がけています。

合格点を下げ、失敗の経験値を増やすことで地頭力を鍛える

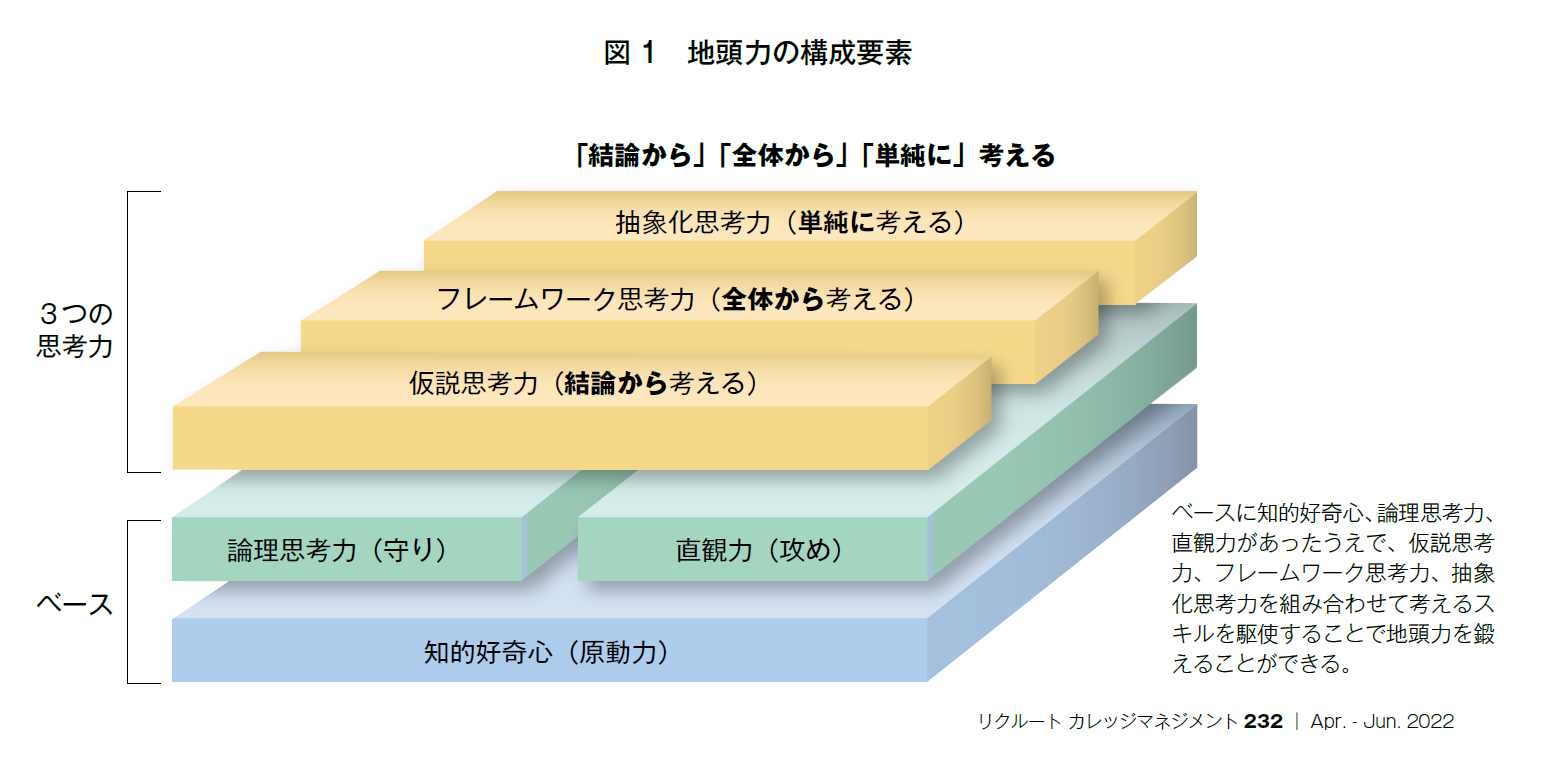

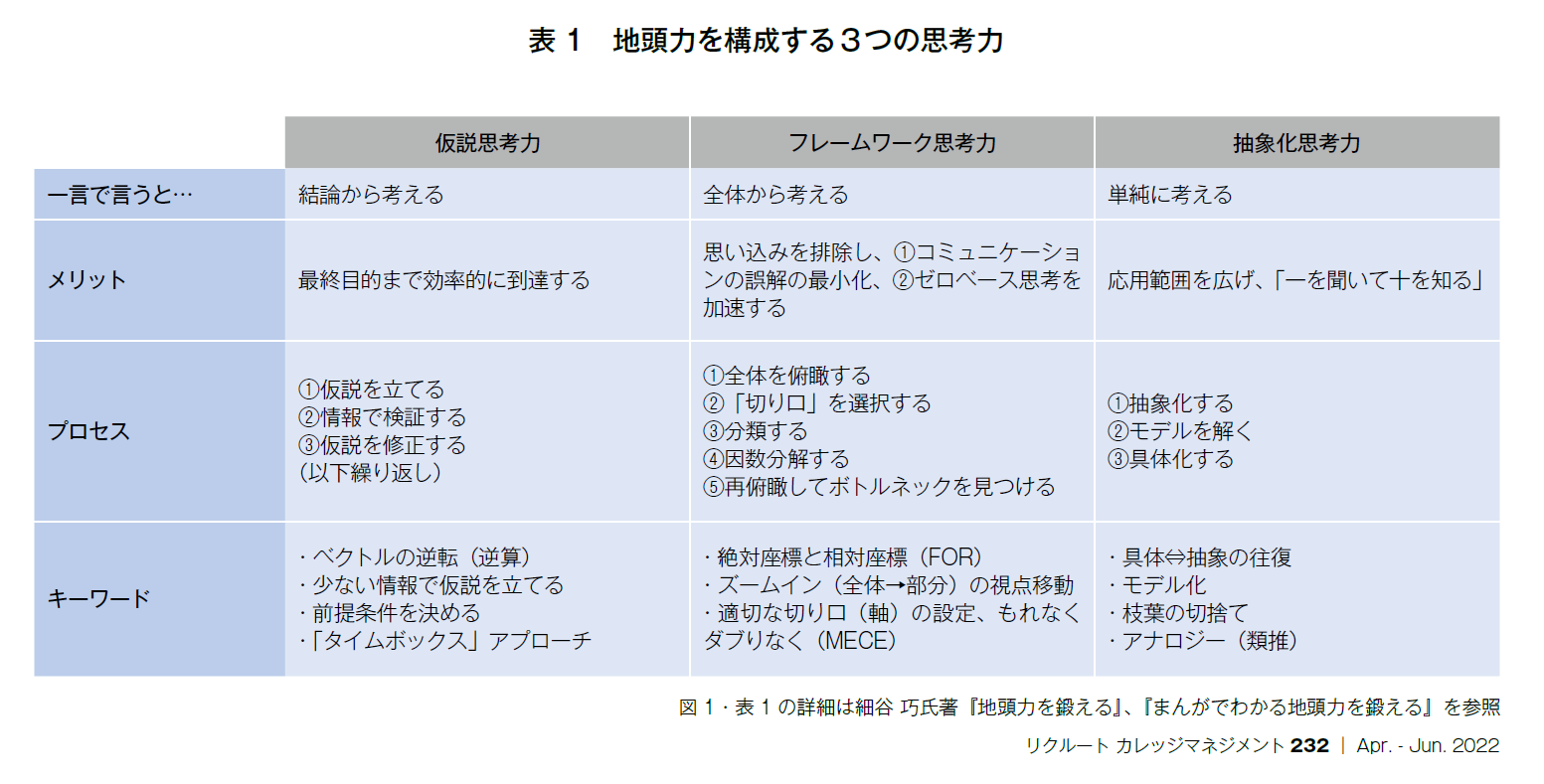

─では、ルールチェンジに気づいた後はどうすればいいのでしょうか。細谷さんはご著書の中で、頭の良さには、知識が豊富な「物知り」、対人感性が高い「機転が利く」、思考能力が高い「地頭がいい」の3種類があり、そのなかでも知識はAIに取って代わられ、3つ目の思考力である「地頭力」を鍛えることがこれからの時代に必要な力であると言われています(図1・表1参照)。

こうしたスキルセットのために、大学ではどのようなことができるでしょうか。

先ほどの合格点の話にも通じますが、合格点が低い状態で何とかする、という試行錯誤の場を多く創ることだと思います。

英語教育で、日本人は「文法は得意だが喋るのが不得意」と言われる理由の一つは、「下手な英語」を喋る場が少ないということがあります。下手でも英語を喋ることで上達するのに、下手な状態で外に出すのがカッコ悪いという合格点の高い思想です。全てにおいて下手でもいいから外に出す、試行錯誤するという場がたくさんあったほうがいい。大学ができることの1つは恐らく、こうした失敗について安心して許容された場やコミュニティーを創ることで、そこで失敗をとにかく繰り返していくことが大切です。

地頭力を鍛える方法のひとつに「フェルミ推定」があります。正確な答えが出しにくい問いを推定ロジックによって短時間で求めるものです。コンサル会社やIT 大手企業の入社試験でも導入されていることで有名です。例えば、「日本の道路を全部つなげたら何kmになるか」について、3分で推理して答えを導きます。このフェルミ推定は試行錯誤してプロトタイプ(試作)を作る練習で、正しいファイナルアンサーを出すことよりも、「とにかく自分はこうやって考えてこう答えを出した」とプロセスを構築する練習です。日本人はとかく模範解答を求めがちですが、これだけの問いに3分で迫ろうとするのに、検索したり人に聞いたりせず、とにかく自分の頭でとりあえず考えてみるという思考スイッチを入れることが大事です。誰かが唯一絶対の解を持っているわけではない。正解がないということは不正解もないことを意味するので、ハードルを下げてとにかくやってみようという練習になります。

このプロトタイプを作る練習は地頭力を鍛えるうえで、非常に重要です。そういった試行錯誤の場をどんどん創っていくと、合格点が自動的に下がって、どんどん失敗できるようになります。

フェルミ推定に見るプロトタイピングの大切さ

─合格点を下げるという発想自体も新しいモノサシですね。

先ほどの話にも出ましたが、100点、90点、80点を合格点にしてしまうと、70点取るならやらないほうがいいという発想になります。合格点を下げるというのは、0点より10点のほうがいいという志向にするということです。

フェルミ推定はビジネス研修でも行うのですが、「日本の道路を全部つなげたら何kmになるか」という問いに、「3分間では答えが出ません」「全く分かりません」という人が出てきます。ですが、とにかく何か出さなければいけない練習ですと伝えます。3分間でとにかく白紙はなし。そうは言っても全く分かりませんという人には、白紙よりマシな答えですと言って、私が代わりに回答用紙に「1km以上」と書いたらどう思いますかと問いかけます。1㎞以上は間違ってないですから。でもここから先が重要で、1km以上と書くと、解答用紙の本人がそんな答えは恥ずかしいと訂正したくなるはずなのです。

手がかりは何でもよいのです。例えば、マラソンは40km走ります。箱根駅伝は東京箱根間を大体半日走る。マラソン選手が2時間で40km走る人達だから、時速は大体20km。半日5時間として東京箱根で100㎞ぐらいかなと。ということは日本全部を東京箱根でやってみるとどう見ても1000㎞以上ある。道路1本だとしてもです。こんな風にやっていくと、1㎞って書いた瞬間に訂正したくなりますね。周りもどんどん突っ込んでくる。

プロトタイプとはそれ自体の良し悪しよりも、出した後にいかに叩き台になれるかが重要なのです。周りも、出来が悪いほうがツッコミやすいですね。1km以上って書いた瞬間、恐らく「お前バカか、俺の家から駅まででも1km以上はあるぞ」「時速XXkmの新幹線で東京大阪間2時間はかかるんだぞ」といった風に、周りが色々なことを言ってくる。これが大事なんです。何も書かずに「分かりません」で終わった白紙の状態は、失敗もせず本人はほっとしているかもしれないけど、こうしたプロセスにおいて「バカじゃないか」とさえ言われない。ああ、分からなかったのね、で次の人にいってしまう。価値創造の営みに加われません。

黙っているより何か動いてみるという思考や行動に慣れることが大事です。失敗解答に見えたものがどんどん磨かれていく。大学はそうした実験的な環境を提供することで、合格点を下げることに寄与できるのではないかと思います。

─こうした思考スイッチは、受験勉強を含め正解を求めてきた思考からすると、なかなか難しそうです。

思考力のトレーニングを正解型のゲームのルールでやろうとして無理しているように見えることが結構あります。例えば入試において、正解のある世界は効率性を重視することができるので、採点が簡単なマークシートが典型でしょう。知識を問う形においてはその形が有効ですが、思考力を測ることは一人ひとりの多様性に関わってくるので、莫大な時間がかかると思います。面接でも一人ひとり全部見なければいけなくなるわけですから。

そこでやっぱり効率性が必要、となると、結局新しいことを古いモノサシでやってしまうことになります。客観性、公正、公平を求めてしまう。そうした要素がないと入試はダメだというのも1つの常識でしょう。しかし、思考力は一人ひとりの多様性を求めているのに客観性が必要というのは、実はちょっとおかしい。

多様性というものは結局主観の塊です。主観が100個あったら、その100個を認めるということだと思うのです。例えば入試で入試官がものすごく気に入った人がいて、あなた合格ねと言った時に、客観性も何もないですよね。ですが特定の人がいいと言ったら合格にするというようなルールにすることも極論必要かもしれません。

─時代が変わる、ゲームが変わる。地頭を鍛えることが大切になる。合格点を低くして行動しながら進んでいく。こういった変化にどれだけの人が追いついていけるのでしょうか。

多様性を認めるということは多様性を認めないという人も認めることです。変化に対応して全員が船に乗らなければいけない、という話になりがちですが、全員が船に乗らなければいけない、という必要もないのではないでしょうか。

大学を改革するといった場合、新しいモノサシで考えられるような極めて理解のある1割、2割の人達で小さな穴をあけるところから始めるというアプローチもあると思います。

─極めて理解がある1割、2割と聞くと、エリートのイメージがあります。

それはむしろ逆です。この手のイノベーションを起こす時に活躍する人は「よそ者・若者・ばか者」と言われる人達です。簡単に言うと、今の評価指標で冷や飯を食ってる人。そういう人を見つけ、解き放つこと。育てるというよりは「場を創る」だけで十分育つと思います。

知的好奇心を揺さぶる場を創ることができるか

─「教育してあげる」という発想を捨てる必要がありますね。

人はいくらでも変われると思いますが、プッシュ型で人を変えることは難しい。つまり人が変わるということは「他動詞」ではなく「自動詞」だと思うことが重要です。

私は「天の岩戸の法則」と名付けているのですが、天照大神が岩戸にこもった時、外で宴会が開かれて、それが面白そうだから自分で中から扉を開けた。同じように人も扉を外から開けることは絶対にできない。教育でやることとは、外で楽しそうな宴を開き、まず知的好奇心の扉を内側から開かせてあげること。指が入るだけ開いたら、あとは外からでも開けることができる。もし扉を開かない人がいたとしても、宴会をずっとやっていればいい。どうしても開けてやろうと思うとストレスになるんです。

─もともとあるはずの個人の知的好奇心をいかに揺さぶるような場を大学が創ることができるかということですね。

大学受験では偏差値のモノサシで全国の高校生達が競うわけですが、入学とともにそのモノサシを外されて目的意識を失ってしまう。ですから、大学としては新しいモノサシを次から次へと提供していくことも大事だと思います。試験もひとつのモノサシですから、司法試験等の試験を目標として用意するという方法もあるでしょう。試験でいい点を取ることによる自己満足感で生きていくって人がいてもいい。または就職をゲームのようにしてしまう方法もあるかもしれない。資格や起業もいいでしょう。個人の問いに立ち返るような振り返りやコミュニケーションを厚くするのでもいい。そういったモノサシをたくさん用意する。そうしたことを含め、多様でよいのだ、ということを許容する場なのだと思います。そうした場で多くの刺激を得て、与えられたテーマについての情報処理や課題解決の思考から、自分の課題そのものを見つけにいく探究の思考にスイッチしていくのではないでしょうか。

─大学でも、問題解決よりも問題発見力が大事だと、PBL等の学びを強化する動きがあります。問題発見力を培うトレーニングにはどんなことが考えられるでしょうか。

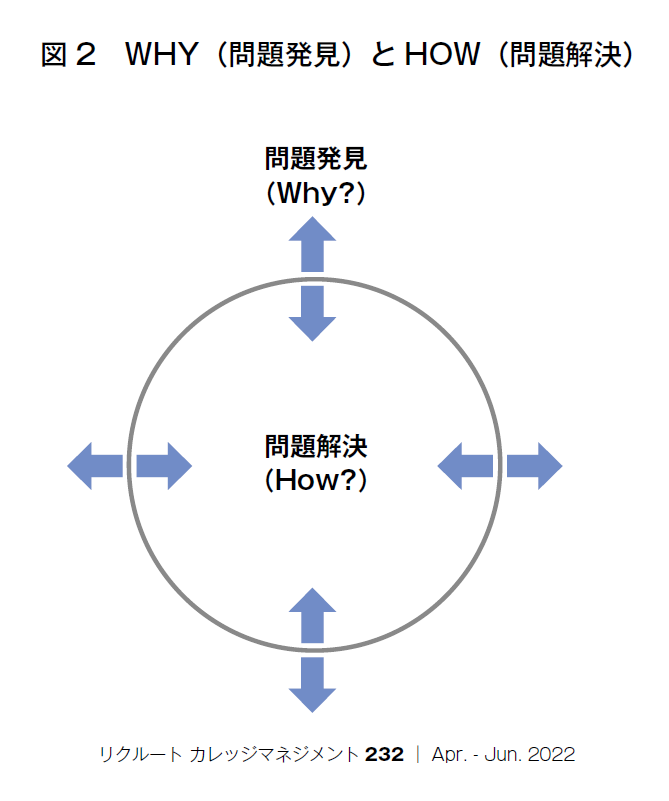

もしPBLの課題・問題が事前に設定されているのであれば、それは「問題解決」であって「問題発見」とは異なります。ビジネスの世界もそうですが、テーマそのものを考え、プロジェクトを起こすことが問題発見です。プロジェクトを起こした瞬間にあとは全て問題解決になる(図表2)。

大学の学部レベルであれば、卒論のテーマそのものを、時間をかけて見つけることも問題発見そのものになるのではないでしょうか。例えば、新入生に「3年間かけて卒論のテーマを決めなさい」という課題を伝える。そして3年間の間にレビューの場を何度か創り、テーマの候補を出して検討していくというのはどうでしょうか。最初は粒度もめちゃくちゃで、世界を変えよう!というものから、家の前のごみ拾いまで色んなものがあっていい。大きくしたり小さくしたりして議論をしながら自分で決めることが問題発見そのものだと思います。

大学はこうした思考トレーニングの場として、多様なモノサシを提供し、学生に多く失敗させ、そうした世界に慣れさせる実験場としての価値が大きいのではないでしょうか。

(インタビュー/鹿島 梓 文/木原昌子)