他校との共同で挑む教育学部のバージョンアップ/宇都宮大学・群馬大学 共同教育学部

宇都宮大学(宇大)と群馬大学(群大)は2020年度に共同教育学部を設置した。1つの学部ではなく、両大学に既設の教育学部同士で、全体の4割程度の単位を乗り入れ・合同で設計する教育躯体である。その狙いや背景、設置から2年経った現状について、宇大の小宮秀明学部長、群大の藤森健太郎学部長にお話を伺った。

少子化・財政的困難のなか難易度を増す教員養成

開設の背景には、2017年8月に文科省から出された、「国立教員養成大学・学部、大学院、附属学校の改革に関する有識者会議報告書」がある。社会変化等に伴い教員に高度化が求められる一方で、少子化を背景に教員需要は減少。入学定員の見直しが必要であるほか、教員養成校が個別に育成する前提の現状のスキームでは限界があり、連携による新たな教員育成へのチャレンジが必要とする内容だ。共同教育学部はこの報告書を受けて検討・設置されたものである。

両大学とも、それぞれの県で長らく多くの教員養成・輩出をしてきた実績校だ。県の教育委員会が国立の教育学部に寄せる期待は大きく、地元への教員人材輩出は大学の社会貢献としても外せない。しかし、国立の運営費交付金は毎年1%削減されており、学部教員が毎年1名減らされる程度のインパクトを伴う。求められる教育の高度化・多様化に比して体制は苦しくなるばかり。しかし、共同教育課程にすれば、2学部分のリソースを戦略的に配置したうえで、こうした期待に応えることが可能となるのだ。しかも、宇大は小学校教員養成に、群大は中学校教員養成に強みがあり、自校にない強みを補完できる関係にあった。こうした条件が重なり、3年ほどの検討を経て、共同教育学部設置に踏み切ったという。「少子化や財政的状況の厳しさのなかでも地域への責任をどう果たし続けるのかを考えた結果の設置でした」と小宮氏は当時を振り返る。また、教科ごとの学習とは別に、プログラミング教育や探究、主体的・対話的で深い学びの設計等、時代ごとにバージョンアップされる教育を俯瞰すると、自前主義だけではやっていけないという危機感もあったという。

次代を見据えた連携が次の変化へのレジリエンスに

共同教育課程の根拠となる法令は、大学設置基準43条~49条が概ね該当する。両大学が31単位ずつを合同の形で出し合い、どちらの学生も62単位ずつ履修すること等が定められており、共同教育学部はこれらの規定を順守して設計された。設計時の苦労について聞くと、「学部の設置基準に加え、教員免許の課程認定という制約があるなかでの調整だということ。また、同じ領域の学部同士なので、どうしても教員の専門分野がバッティングすることがあり、その調整は大変でした」と小宮氏は言う。しかし、「当時苦労して調整した結果が今に活きている」と藤森氏は言う。昨今の教育DXを全て見越していたわけではないが、この設計段階で連携を前提に教育環境を強化していたため、現在慌てて何かを整備する必要がないという。時代の変化は速く、予測は不可能。だからこそ、常に改革を進めることには意味があるということだろう。

単位乗り入れと協働で単独ではできない教育を実現

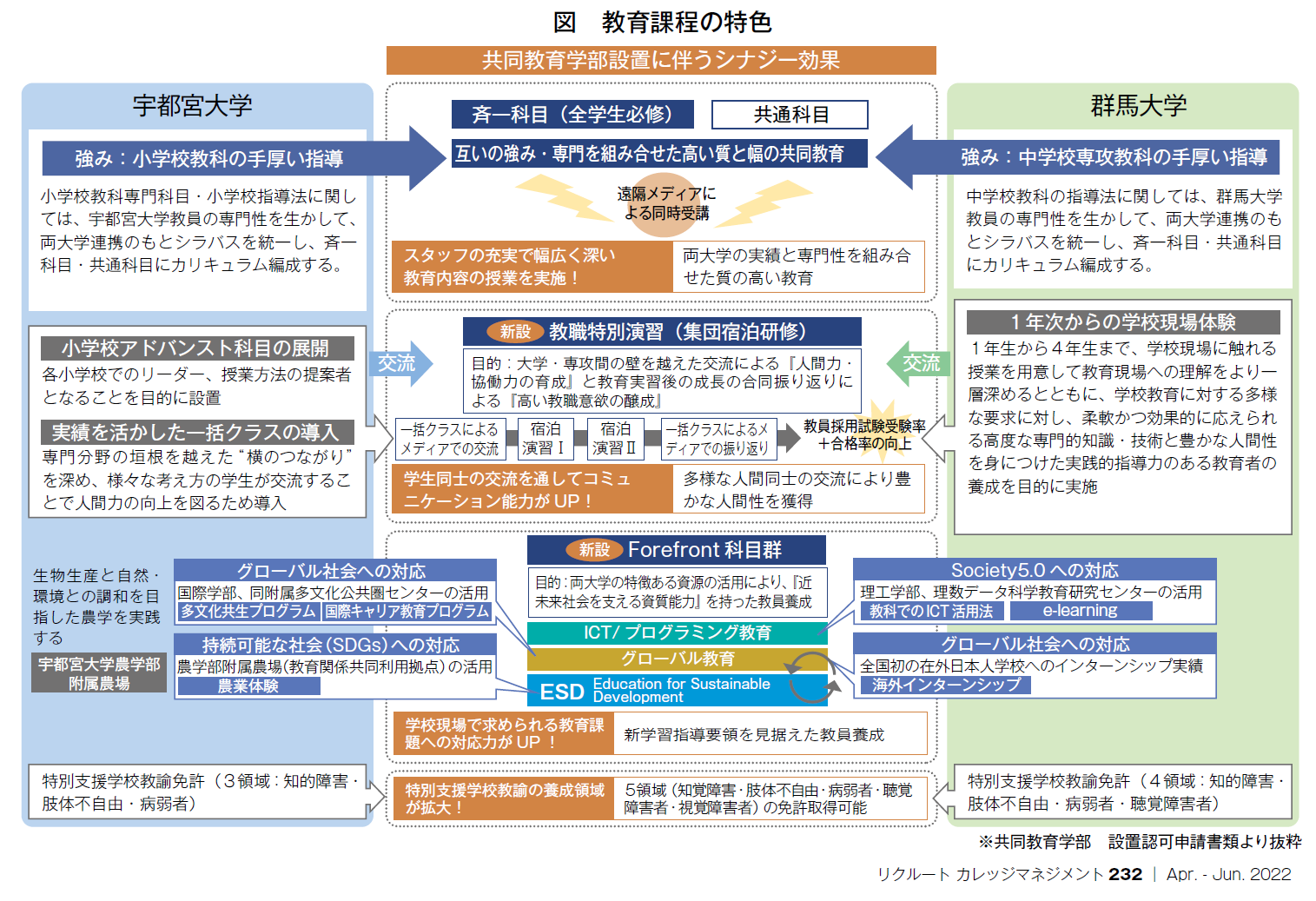

具体的なカリキュラムを見てみよう(図)。まず、斉一(せいいつ)授業。双方がリソースを提供し合って構成する科目群で、片方の対面授業に遠隔授業システムをつなぎ、もう片方の学生がライブ授業を受講する同時受講科目だ。共同教育ならではの科目で、各教室に3つのスクリーンを配し、教員・黒板・学生の様子がそれぞれ投影されている状態で、双方向にコミュニケーションしながら授業を展開する。卒業要件では、斉一授業で相手側大学の授業を2割以上取ることが定められている。次に、共通科目。両大学でシラバスの内容や単位数を合わせ、同一科目名で開講する。そして、大学ごとに展開する独自科目。この3つのカテゴリーで専門カリキュラムが構成されている。また、次期学習指導要領を見据えた教員養成、なかでも英語・グローバル教育やICT・プログラミング教育、Society 5.0に対応する先進開発教育のためのForefront科目群、SDGsに関する授業科目等も、双方の多様なリソースを提供し合うことにより開講が可能となった。

多様性ある場の創出と学びの幅広さで学生満足度は好調

ただし、学部がスタートするタイミングでコロナ禍が直撃したため、想定されていた教育展開はできていないという。まず学生がキャンパスへの入構が禁止となり、整備した双方向遠隔授業システムは使われることなく、コロナ禍における大学全体のオンライン方針と学部としての整備内容の兼ね合いを調整しながら教育を展開している。

それでも、相互交流や教育内容に対する学生の評価は高い。今年度初めて、両大学の2年生全員の合同授業『教職特別演習Ⅰ』が開講した。本来は対面かつ合宿形式を予定していたが、コロナ禍でオンライン開催に変更。しかし、活発に議論が行われた結果、授業アンケートでは「本学習にメリットがあったと思うか」という質問に対し、85.0%の学生が「メリットがあった」と答え、「意欲的に取り組めたか」という質問に対しては、94.6%の学生が「取り組めた」と答えたという。「自由記述でも、相手大学との交流が楽しく有意義だった、今度は是非対面でやりたい等、好意的・意欲的な意見が多かった」と藤森氏は笑顔を見せる。また、「もともと両大学とも地元志向が強く、生まれも育ちも働くのも全部地元、という人も多いです。地元愛が強いのは良いことですが、視野が狭くなりやすい傾向もある。学生のうちに自分の日常コミュニティにいない方と広く交流することを積み重ね、多いに刺激を受け、多様性や異文化理解の土壌がある人が先生になる意義は大きいはず」と続ける。両大学でチームを作って研究発表や学び合いをさせる等の試みも始まっており、「今後本来の教育が展開できるようになれば、学生への価値還元もより豊かになり、多様で創造的な人材を多く育成できると思います。地域に優れた教職人材を輩出するという使命も果たされ、教職を目指す学生が増えるのではないか」と小宮氏も期待を寄せる。

単独ではなしえない人材育成、連携による新たな価値創出に今後も注目したい。

(文/鹿島 梓)