座談会/なぜ教育に「探究」が必要なのか

これからの社会において活躍できる探究的人材の育成を高等教育機関でどう実現していくのか。「そもそもなぜ教育に探究が必要なのか」を起点に、高校・大学・社会という各領域の有識者であるお三方に、座談会形式でお話を伺った。

小林:まず、それぞれのご活動内容についてご紹介ください。

荒瀬:私は現在教職員支援機構に所属しています。主に初等中等教育の先生方の指導やマネジメントについて、研修したり支援したりする組織です。かつては京都市立堀川高校で、生徒自身の課題探究型の学習を中軸に置いた教育を試行錯誤しました(※1)。当時多く頂いたのは、「探究をやっていて大学に受かるのか」「教科の内容をきちんと生徒に伝えるのが教育ではないのか」といった声です。生徒がしたいことを中軸に置くことへの疑念や反発のほうが強かった記憶があります。

今村:私は認定NPO法人カタリバ代表理事を務めています。大学卒業と同時にNPOを立ち上げ、学校・行政・自治体・家庭等、教育を担う方々と、もっと教育を楽しくしていくためにはどうしたらよいか対話を重ねながら活動をしてきました。現在は、「子ども達と対話的に次の社会を作っていく教育の形を創る」というコンセプトを実現するに当たって、不登校やヤングケアラーを含む生活困窮世帯の支援や被災地支援、対話的な校則の見直し等、多様な事業を展開しています。20年間子ども達を見てきて、探究教育の意義と現場とのハレーションを痛感することが多かったので、新課程で探究がど真ん中に来たのを感慨深く感じます。

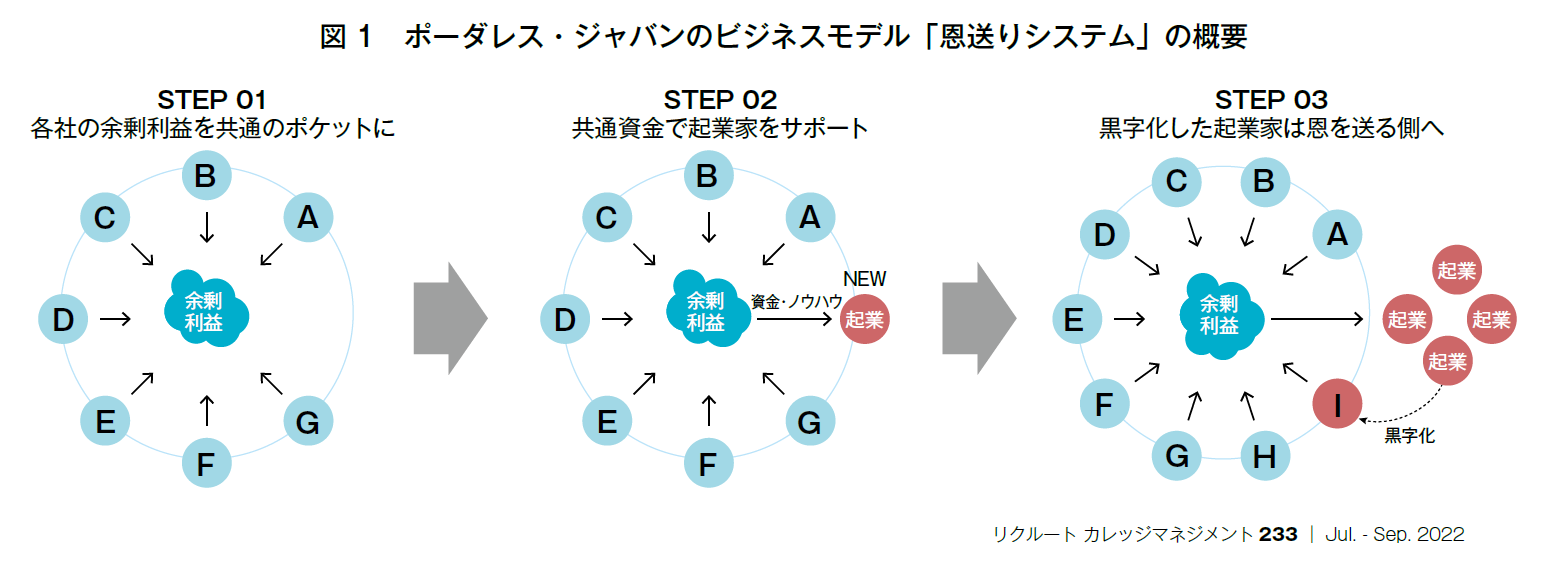

鈴木::私が所属するボーダレス・グループは、ビジネスで社会問題の解決に挑戦しているグループで、現在15カ国45事業の集合体になっています。ソーシャルビジネスが扱う社会課題は貧困、差別、環境問題等たくさんあるので、その解決についても多くの起業家が必要です。起業の起点になるのは個人の問い。しかし、何かしらの想いはあっても、多くの人は一歩目をなかなか踏み出せません。我々はそうしたチャレンジを支援するスキームを持っています(図1)。起業家としてのスキルセットがなくても想いに対して投資されるようにシェアリングされて挑戦できる。それがより良い社会を作るインパクトになるという流れです。

物質的に満たされた時代に予測不可能な社会で生きるということ

小林:「VUCA時代を生きていくために教育は何ができるのか」が近年の高大接続改革の起点でしたが、未だ教育業界の変化半ば、改めて大学の役割を考えるに当たり、「なぜ探究学習が必要か」について、ご意見お聞かせください。

荒瀬:「探究」とはリサーチです。つまり、答えがあるかないか分からない、あるいは1つとは限らない、そのような対象に取り組むことです。一方、「探求」の場合はサーチ、どこかにあると分かっているものを探しに行く行為を指します。学習指導要領は「探究」です。

また、探究の「究」は研究の「究」ですが、研究は自分でテーマを設定し、仮説を立てて実験や観察、調査を行います。探究も同じように取り組みますが、主眼は生徒自身が学び方を身につけていくことです。未知のものにどう接していくのか、その方法の習得こそが探究学習の目的です。研究だと先行研究があることをなぞるだけでは研究成果として認められませんが、探究の場合はそうしたアプローチでも生徒が学び方を身につけられるのであればOKです。それが探究の教育的意義だと考えます。

小林:そうしたマインドセットの生徒達が進学してくる。当然大学は対応が求められますね。

荒瀬:探究経験者が増えてくると、学びも卒業後の進路も、学生自身が考えられるようになっているので、とても良いことだと思います。今回の学習指導要領のポイントは主語が教師から学習者に変わったこと。学びの主体を生徒と置き、そのきっかけの提供や情報の提供を教師が伴走して行う。自分の学びが学習者自身の手に委ねられている。自分が何をしたいのか、自分がどう生きるかというのを、探究活動から見出していくのです。そうした学生がのびのび成長できるように、大学教育が設計されると良いですね。

小林:カタリバは、なぜ探究を軸に置くのでしょうか?

今村:今の子ども達は、物質的には十分満たされている世代です。その一方で新たな問題として、「意欲が湧かない」というメンタリティがある。意欲が湧かないのにも拘わらずタスクリストはたくさん用意されていて、勉強もそのうちの1つという状態。そこにどう主体性を伴わせることができるか、というのが我々の課題意識です。

背景には私個人の原体験があります。私は飛騨高山で生まれ育ったのですが、中学校の頃、学習の一環で用意されていた職場体験で、親以外の大人にしっかり怒られました。また、東京への修学旅行では、普段使わない電車を使って自分達で行き先を決めました。それまでの勉強は覚えないといけないことばかりで、ずっとやりたくないことでしたが、こうした「自分で考えて何かをしないといけない」体験は価値ある学びだと思ったのです。慶應義塾大学SFCに進学すると、そこでは自分でテーマを設定する探究的な学びが当たり前で、楽しくて仕方ありませんでした。でも、「なぜこういうごく一部の世界でしか探究は普及しないのか」と疑問に思うようになりました。なぜこうした学びがSFCにはあるのに、飛騨高山にはないのか。何かに熱中して取り組む権利は誰にでもあるはずだから、その機会を創りたいと思ったのです。全国の学校でそういった能動的な学びを展開できたら、学び自体がすごく楽しくて、子ども達の未来が明るくなるはず。それがカタリバの始まりです。

既存の延長線上ではない社会で、自分の頭で自分の生き様を考える人材をどう育成するのか

小林:ボーダレス・ジャパンは起業が一般的でない日本社会で、なぜソーシャルビジネスに限定して起業支援というスキームを構築されたのでしょうか。

鈴木:ボーダレス・ジャパンは社長の田口一成と2人で作った会社なのですが、我々は新卒で入社した会社の同期です。当時から田口は「世界の飢餓貧困をなくしたい」という自分軸を決めて邁進してきた人でした。一方で私は、「働くことを幸せなものに変えていきたい」という思いがありました。

今村さんのように原体験があって、それは学生時代の塾のアルバイトです。とても充実した仕事だったのですが、社員の先生方はすごく辛そうで、つまらなそうでした。でも生徒達のやりたいことに寄り添って、どういう考えでこういう答えになったのかと声掛けしていくと、どんどん伸びていくんですね。こんな素晴らしい子ども達が成長して、何のために働くのか分からない大人になってほしくない。そんな残念な社会はないだろうと思ったんです。仕事が楽しくて仕方ない大人ばかりになれば、社会の空気も変わるし、子ども達も将来にわくわくできるのに。

また一方で、障害があるというだけでチャンスがなかったり、シングルマザーが生きづらい状態だったり、社会が一様的で排他的な空気がある。もっと大人が元気になって、万人が助け合って生きやすい社会を創りたいと思っていました。そうした想いを持った2人が出会ったので、一緒にやったほうが早いな、と。

小林:日本社会の意欲や活気がなくなってきた状態を、どう未来に向けて変えていくのかが起点なのですね。自分の「問い」を見つける探究へ教育がシフトすることで、学びの主語が学習者に変わっていく。それによって社会の大人の姿も変わってくるといいですよね。

荒瀬:私は、高校生の時にアポロ11号の月面着陸を見たのですが、アームストロング船長の「これは小さな一歩だが、人類にとって大きな一歩だ」というコメントが非常に強く印象に残っています。今まで誰も行ったことのない場所に行って足跡をつけてくるのを見た時、わくわくすると同時に不安にも思いました。それまでのやり方が通用しない世界で自分は生きていかないといけないのではないかと。

既存の社会がそのまま続くのであれば、既存のやり方を身につけていれば、安心で安全な人生が続くのでしょう。それはそれで、とても幸せなことです。

高度経済成長期、一所懸命働いて物理的に満たされるのは良いことでした。企業戦士という言葉も生まれた時代です。それが善だった。しかし、社会は変わるのです。しかも非連続に。価値観も変化する。そうした時代の変化のなかで幸せに生きることのできる力を養う責任が学校教育にあります。

VUCA時代に生きる子ども達にとっても知識は必要ですが、それは知識を活用して課題に取り組むためであり、そのための方法を、学び方を身につけることで自分の力にしていくことが重要になります。探究を「たのしんどい」と言った生徒がいました。楽しいけれど、しんどい。未知の世界に自分の足跡をつけることだからでしょう。「探究」は、考える個として自分の人生を生きていくためのトレーニングなのです。

小林:カタリバでは、どんな取り組みが探究になるのでしょうか。

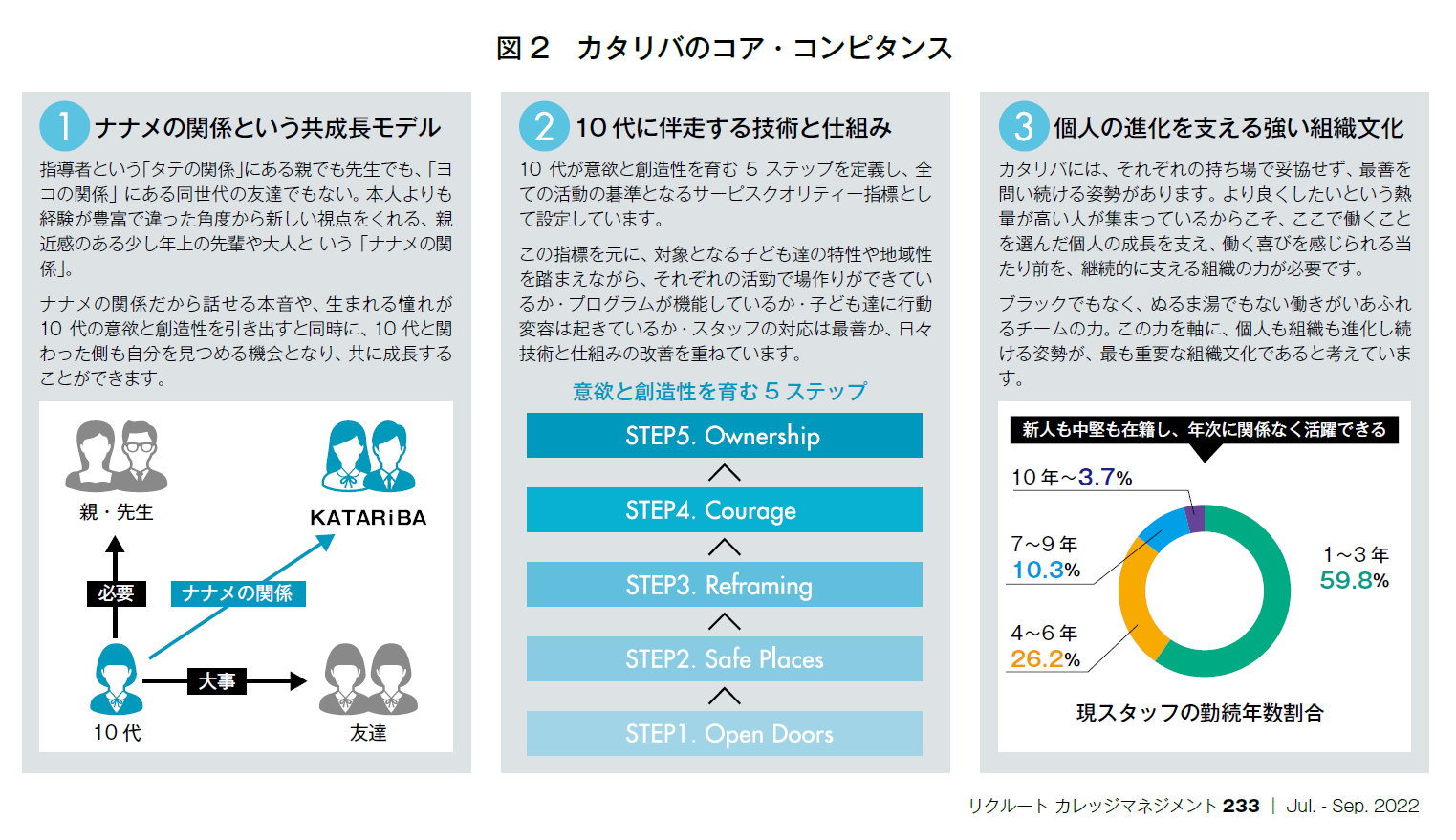

今村:我々の強み(コア・コンピタンス)として、図2に挙げた3点があります。特に2点目は、どんなチャネルから入ってきた子どもに対しても共通したセオリーを構造化しています。

人の成長は一足飛びにはいきません。自分のやっていることに「オーナーシップを持つ」段階をゴールとして、まず関係性を構築する「オープンドア」から始まり、安心安全な場を前提に興味あるプログラムに参加を始める「セーフプレイス」、体験を通じて自己肯定感を育む「リフレーミング」、さらに一歩踏み込む勇気を育む「カレッジ」といった段階がある(図2②の5段階)。機会を与えて変化を見る部分は塾を始めとする多くのビジネスプレイヤーがいますが、実際は、学ぶことの面白みは忘れていて、タスクフルな学びに慣れてしまっている状態が、一般的な学校の風景です。だから「オープンドア」で誘い出す人の存在が必要になるし、「セーフプレイス」でこの人の話だったら聞いてもいいかなという心理醸成が必要になる。もちろん普通の教科書を使った教育でも「リフレーミング」次第では学びになりますが、そこにはタスク感がつきまといます。だから、参加するプログラムを体験価値の大きいものにすることで、「オーナーシップ」の起点となる自分の興味関心が大きく動く。このぐるぐるを回していくと、最終的に「学びは楽しい」という子が増えていきます。

小林:就活でも、自分なりの興味関心を突き詰めて問いにできていないので、進路を年収や福利厚生といった機能重視で決めてしまい、後でミスマッチを起こすことはよくありますね。ボーダレス・ジャパンでは問いを持つ方々を支援する仕組みを展開されていますが、そうした方々に共通して見られる特徴はあるのでしょうか。

鈴木:特徴的な性質として、「何とかしたい」と本気で思っていることと、問いの向き先が自己ではなく、社会に向いていることがあります。周りに自分がやりたいことをいっぱいしゃべり、発信している。そうすると、周囲は否定せず「素敵だね」と言ってくれる。「こんな人知ってるけど紹介しようか?」となる。それを何回も繰り返すと、社会性のなかで自己が確立していき、他者に対して何ができるのかを考えられるようになります。自分の問いを突き詰めることを周囲に応援されることで、実質化していくのです。

また、失敗できる環境があり、失敗から学んでいるという点も共通しています。自分で問いを持っているということは、自分で沢山動いてきたということです。当然失敗もたくさんしてきている。そしてそこから多くを学び、それをもとにまた動くというサイクルになる。

探究とダイバーシティは同義で、探究を推進するとは、一人ひとりにちゃんと向き合おうという話なのだと思います。効率的に物事をまわしていくには共通化・汎用化して目標に対するKPIを作って動かせばいいですが、探究的とは、既存の延長線上にないことに挑戦する一人ひとりにスコープを置いた環境を、いかに仕組みとして構築できるのかということなのではないでしょうか。

小林:既存の延長線上で捉えられないことを不安に思う人も多くいますよね。

鈴木:もちろん、皆不安はあります。問いを追究することを不安に思わない人も一定数いますが、大半の方々は不安ななかで走り続けることで応援団ができて、それによって「自分はこっちでいいんだ!」と思えるようになっていく。だから、個々の問いが成り立つには環境が大事ですね。まして起業となると、社会に出ていきなり借金を背負うことにもなりかねない。我々は個が大事にしたいことを周りが支え合う環境を作り、支えてもらったら自分も支えようというお互い様の環境を作りました。助け合うなかでチャレンジしていこうという場であり仕組みです。まさに今村さんのカタリバと同じことを社会でやっている感覚です。

荒瀬:学校も、「生徒にどう向き合うか」という全体最適だけではなく、「この子にどう向き合うか」という個別最適にきちんと取り組まなければいけません。それぞれの子ども達に必要な、安心安全な場をどう創るのか。少し言い換えると、居場所と出番が学びには必要で、それが高校まででも、大学でも、大事にしてもらえるといいですね。

探究活動による学校外の多様な大人との関係性が子どもの新たな可能性を拓く

今村:岩手県立大槌高校では地域×探究という枠組みで、近くにある東京大学大気海洋研究所国際沿岸海洋研究センターで、生徒が海洋ゴミ研究の助手をやらせてもらっています。専門的なことも学ばせてもらいながら研究に関わるのですが、ここでの学びは一方的に教えてもらうのではなく、学校の先生とは異なる立場の大人達と問いを立て、言葉を交わし、対話しながら進めていきます。重要なのは雑談です。作業を通して感じる生徒のふとした疑問に大学の先生がさらに問いを深めるように関わってくれるのです。一緒になって盛り上がることもあれば、間違えてしっかり注意されることも。こうした活動を通して、それまでの学校の活動ではあまり目立たなかった生徒がすごく輝いたりします。そうした様子を見ていると、学校の外の多様な大人達が学校に関わる機会が増えれば、たとえ学校の人とは合わないことがあっても、外部の方と出会ってナナメの関係性を見出す生徒が増えるかもしれない。そういうきっかけで探究的な動きが増えるかもしれない、と思うんです。今の学校の仕組みでは、先生や友達との相性がキャップになって本人が委縮してしまうケースも多い。教育者と生徒という縦の関係ではない関わり方をしてくれる人が、生徒達の周りに増えるのが大事ではないかと思います。

鈴木:実社会でも、地域で人と人との関係性で人は生きているので、地域の人達にとって幸せって何だろう、と自分なりに言語化できる人が増えることはとても大事ですよね。働くとは、自分ができることを持ち寄って新しい価値をもたらしていく動きの輪を作ることです。だから、その輪に参加する人がどんどん増えて協働できることが望ましい。そうした輪を作るには人に賛同してもらえる哲学が必要です。そうした哲学は本で学ぶようなものではなくて、実践から見出して、深めていくもの。実践の結果失敗したとしても、何かうまくいかないことが分かった、じゃあどうするか、と転換できるスキルセットがこれからの社会に必要なんですよね。そういうトライアンドエラーを繰り返して前進していく力が大事。だから、そうしたチャレンジを多く経験できる教育設計が大事なのだと思います。何回もトライアンドエラーを経たサイクルを回していくと、自分はたいしたことないけど、ベクトルは間違っていないから皆が応援してくれた、という自己効力感が厚くなっていく。それが大変な状態でも生きていける術や考え方を獲得するということ。大槌高校で起きているのはそういうことではないでしょうか。

大学はいかに個に向き合い、選抜を含めた教育を設計できるか

小林:最後に、過渡期の探究シフトにチャレンジされている読者の方々へ、メッセージをお願いします。

荒瀬:大学には、ぜひ入学者選抜試験の工夫をしてもらいたいと思います。探究によって主体的・自律的な学習者となった生徒の成長に対するアセスメントになる入試をしてほしい。知識を問うことがダメとは全く思いませんが、どんな経緯でこの人がこんなふうにものを考えるようになったのか等、個に焦点を当てた入試設計が増えることを望みます。新しい概念を入れるわけですから、既存の延長線上で考えず、入試時期も含めて柔軟な設計ができるようになると良いですね。

今村:調査書や内申点なしの入試がもっと増えてほしいです。探究へとシフトするにしても、どうしても学校での授業態度等、先生に評価されるための指標になりやすいのが調査書なので、そういうものより、生徒の研究伴走書や、生徒の探究活動の理解者の推薦書を提出させるとか、そうした総合型選抜をもっと活発にしてほしいです。

鈴木:大学はそもそも自ら学び、自ら探究・研究する場であるはず。経営的な収益ありきで、そういうマインドではない生徒を全入的に受け入れること自体が間違っているのではないかと思います。

結局個に向き合わなければ人は育たないので、各大学がどういう人を本気で育てる場なのか、大学としての個性を立たせ、個に徹底的に向き合う仕組みをどれだけ作れるか。地域に大学を開き、学外の多様な方々の力を借りて、みんなで一緒に進んでいく仕組みを提供できる大学がもっと増えてほしいです。

小林:各校が個性を明確にして打ち出すこと、その実体化を場作りによって実現することが大事ですね。本日はありがとうございました。

- 京都市立堀川高校で1999年探究科を設立、同科の1期生の進学実績は国公立大学への進学者が前年6名から106名と飛躍的に増加し、「堀川の奇跡」として注目を集めた。

(文/鹿島 梓)

【印刷用記事】

座談会/なぜ教育に「探究」が必要なのか