入試は社会へのメッセージ[4]【視点提供インタビュー】個別最適な学びの適性をどう見極めるかー企業採用との対比からー/(株)人材研究所 代表取締役社長 曽和利光

(株)人材研究所 代表取締役社長 曽和利光

リクルート人事部ゼネラルマネジャー、ライフネット生命総務部長、オープンハウス組織開発本部長と、人事・採用部門の責任者を務め、

主に採用・教育・組織開発の分野で実務やコンサルティングを経験、また多数の就活セミナー・面接対策セミナー講師や

情報経営イノベーション専門職大学客員教授も務め、学生向けにも就活関連情報を精力的に発信中。

人事歴約20年、これまでに面接した人数は2万人以上。2011年に株式会社人材研究所設立。

著書等:『人と組織のマネジメントバイアス』、『コミュ障のための面接戦略』、『人事と採用のセオリー』、

『悪人の作った会社はなぜ伸びるのか?人事のプロによる逆説のマネジメント』、

『「ネットワーク採用」とは何か』、『知名度ゼロでも『この会社で働きたい』と思われる社長の採用ルール48』、

『『できる人事』と『ダメ人事』の習慣』

探究シフトとは、個別最適化された学びへの変容を意味する。では、そうした教育が普通になった場合、入試はどうなるのか。 個人の問いを軸にした学びの設計と大学教育のシームレスな接続を見据えれば、当然選考自体も個を見出す選考へとシフトすることが望ましいように思われる。企業のビジョンや業務内容と、応募者の特性・意欲をマッチングさせる企業採用との類似性からこうした入試設計へのヒントを得るべく、(株)人材研究所代表取締役社長の曽和利光氏にお話を伺った。

企業経営における採用の意義・役割とは

――採用活動は企業経営においてどのような意義を持つのでしょうか。

大前提として、企業は事業で利益を生むことを目的に活動します。そうした活動を担うにふさわしい人材をいかに見極めるかが採用ということになります。

採用によるミスマッチは、企業の行く末に多大な影響を及ぼします。採用時点で事業に合っていない人材を採ってしまうと、育成によってチューニングするのは至難の業です。また、自分がフィットしていない環境で働くことは本人にとってもストレスです。結果、育成のための投資を回収できる前に退職してしまったりする。まず、事業に必要な人材を事業戦略に沿って明確に規定し、採用していくことが、事業経営の基本です。

翻って大学入試の場合、大学教育にマッチする人材を獲得できるかどうかは、狙い通りに成長して社会に輩出される段階での大学への評価、つまりブランドになります。また、ミスマッチは退学率向上にも直結します。そう考えれば、入試設計は経営課題であるはずだと思います。

事業に必要な人材を定義し必要な素養を問う選考を構造化する

――企業採用は求める人材像を評価するために様々な方法を駆使しているかと思いますが、今の採用はどうなっているのでしょうか。

ここ10年くらい、面接という評価手法に懐疑的な風潮が続いています。対象者の人間性を見るために使わざるを得ないが、面接は最も精度が低い手法の1つであるというのが今や常識になりつつある。つまり、面接で評価が高かった人が入社後に評価が高いかという妥当性が低いのです。一方、最もそこが比例して高いのは、インターンシップ等、ワークサンプルといわれる手法です。実際に仕事をやらせてみて適性を見るのが、一番妥当性が高いというわけです。

――入試でも「模擬授業を受けさせる」「ゼミに参加させてみる」といった動きは一定数あります。では、ワークサンプルが難しい場合は何なら良いのでしょうか。

3つのトレンドがあります。1つ目は、同じ面接でも構造化された面接。構造化とは、求める基準を決め、その基準を満たす人材を選抜するのにどんな質問が良いかを定め、それをどう評価するのかのレベルを決め、システマティックに実施するマニュアル化された面接のことです。これは筆記試験と同等の精度があるといわれています。

ただし、構造化面接は作るのがとても難しい。起点となる「求める人物像」が最難関です。例えば、経団連発表の「2018年度新卒採用に関するアンケート調査」結果によると、企業が選考時に重要視する要素の上位は、コミュニケーション力、主体性、挑戦心、協調性、誠実性の5つです。しかし、例えばコミュニケーション力といっても、「空気が読める」ことを指す人もいれば、「メッセージを伝える例示が適切で分かりやすい」ことを指す人もいます。つまり、多義的で言葉の定義が揃っていない。言葉の定義が共通言語化されていなければ構造化はできません。まずは、人を表現するアセスメントワードの定義を丁寧に行い、概念を揃えることが必要です。

――大学でもアドミッション・ポリシー(AP)、カリキュラム・ポリシー(CP)、ディプロマ・ポリシー(DP)という3ポリシーを軸に入試その他の制度を設計するよう推奨する流れがあります。企業が求める人物像を定める際のポイントはありますか。

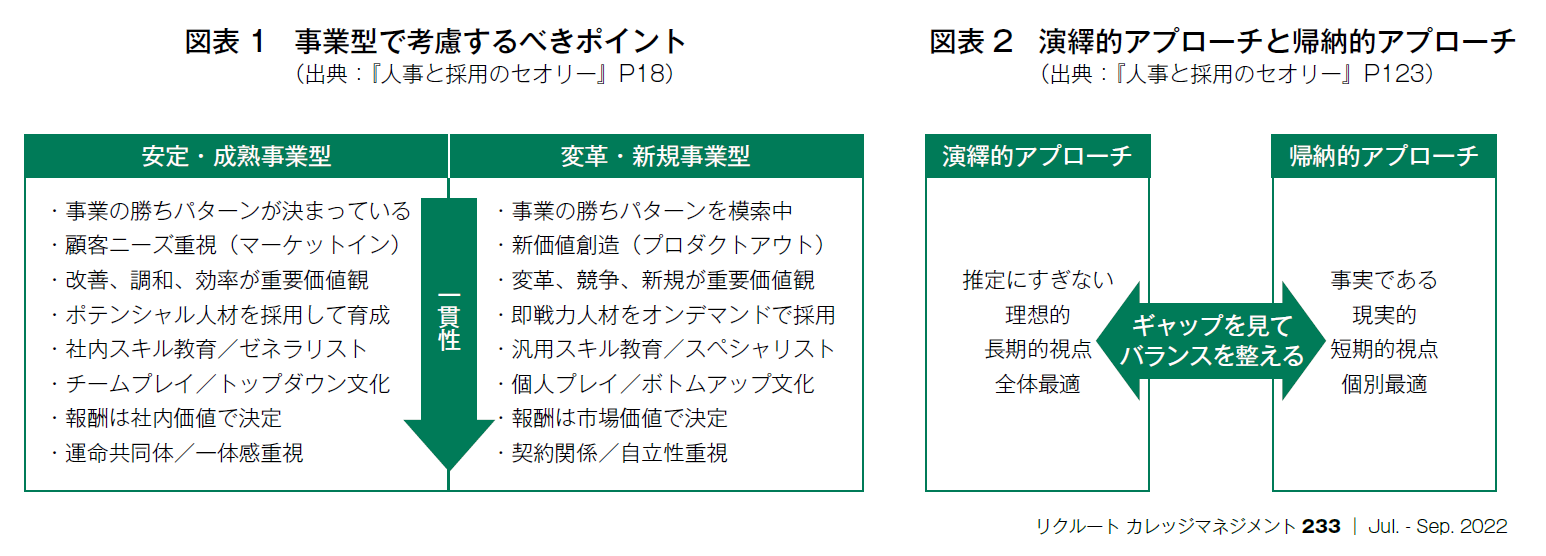

「組織は戦略に従う」という言葉の通り、人事の一貫性の軸足は事業にあります。事業に合う人材を採るのが原則(図表1)で、その人材を規定する方法には、一般的には2方面のアプローチがあります(図表2)。

まず、演繹的アプローチ。これは自社業務を適切に遂行するために必要な能力や志向を推定し、そこから求める人材像を設定するものです。大学の場合、自校教育に合うのはどんな行動特性を持つ学生かを起点に考えることになるでしょう。そして、帰納的アプローチ。こちらは、自社で成果を上げているハイパフォーマーを分析し、彼らが持つ能力や志向を抽出し、求める人材像を導き出すものです。大学の場合、自校教育で成長したロールモデルの学生が持つ素養が起点となるでしょう。どちらかだけではなく両者のバランスをとり、必要要件を絞り込む必要があります。その際は、入社後の育成が難しい先天的要素と、入社後に仕事や研修等で育成可能な後天的要素があることに留意が必要です。後者は採用の要件としないほうが賢明です。

ただし、帰納的アプローチだと、今のハイパフォーマーが次代を支えるベスト人材とは限らないという落とし穴があります。事業環境が安定しており特定要件を満たす人材をコピー的に増やしたい場合は効くのですが、VUCAの時代はそうはいかない。また、演繹的に「うちの会社に向いている人はこう」と決めるアプローチも現在の会社の状況を起点とするため、今後必要となる人材の規定には向かない。こうした検討には、いつの事業に必要な人材を採るのかという時間軸の検討も必要になります。いずれにせよ、定義をしなければ評価はできませんから、まずは人材要件を決め、基準を決め、アセスメントを決めるという順で採用を設計していきます。この一つひとつの構築にはかなりのパワーがかかるため、構造化面接はそこまで普及していないのです。

――面接は大学入試でも多い手法ですが、構造化以外に注意すべき点はありますか。

面接とは人間性やポテンシャルを見るためのプロセスですが、それらを見抜くポイントとして、「抽象的な主観ではなく、過去のエピソードを聞く」という点があります。エピソードに対する解釈ではなく、事実そのものを丁寧に掘り下げることで、論理的思考力等の基礎能力が分かる。また、会社は組織で仕事をする人が欲しいわけなので、1人で頑張ったことよりも、人と関わって成果を出したことを聞く。また、順風満帆なエピソードよりも、苦労した話や嫌いなことを工夫して楽しんだことのエピソードに、義務で課されることをセルフモチベートできる特性を見出すことができる。得てして「自分の好きなこと」「自分の頑張ったこと」を中軸に置きがちですが、それは入社後発揮される力ではないことが多いのです。仕事の場合は、決して「好きを仕事にする」ばかりではありませんから。面接で測るべき内容に照らして見るべき要素を決め、それを抽出しやすい問いかけを決め、内容についてはその人が言っている意見や主観を排除して、事実を見ることが大切です。

選考の多様化は1つの手法では対応できないことの表れ

――ほかのトレンドは何でしょうか。

2つ目はSPI等の適性検査です。長らく面接の補助資料的扱いでしたが、現在大復活を遂げています。例えば、先に挙げた帰納的アプローチの時に適性検査を分析対象に加え、ハイパフォーマーを性格×能力で科学するといった扱いが増えてきています。実際の仕事を起点とした要件定義の細分化が進んでいることが背景にあります。例えば、同じ不動産営業でも、都市部の営業と郊外の営業では適性が異なりますし、23区でも城南と城北では売れる営業は違います。エンジニアでも開発系と保守系で要件は違う。学問ならば「理系」と括られている物理学と化学でも違うかもしれない。そうした実際のフィット感を科学するには、適性検査の分析が適しているのです。

3つ目はAIです。ある程度機械的に判断できる選考では、AIは大変有効ですし、最近伸びている録画面接では、録画映像の表情・声の抑揚・言葉等からAIアセスメントが可能です。妥当性が高い要素に絞り込む段階までは行っていませんが、科学できる範囲が増えているのです。

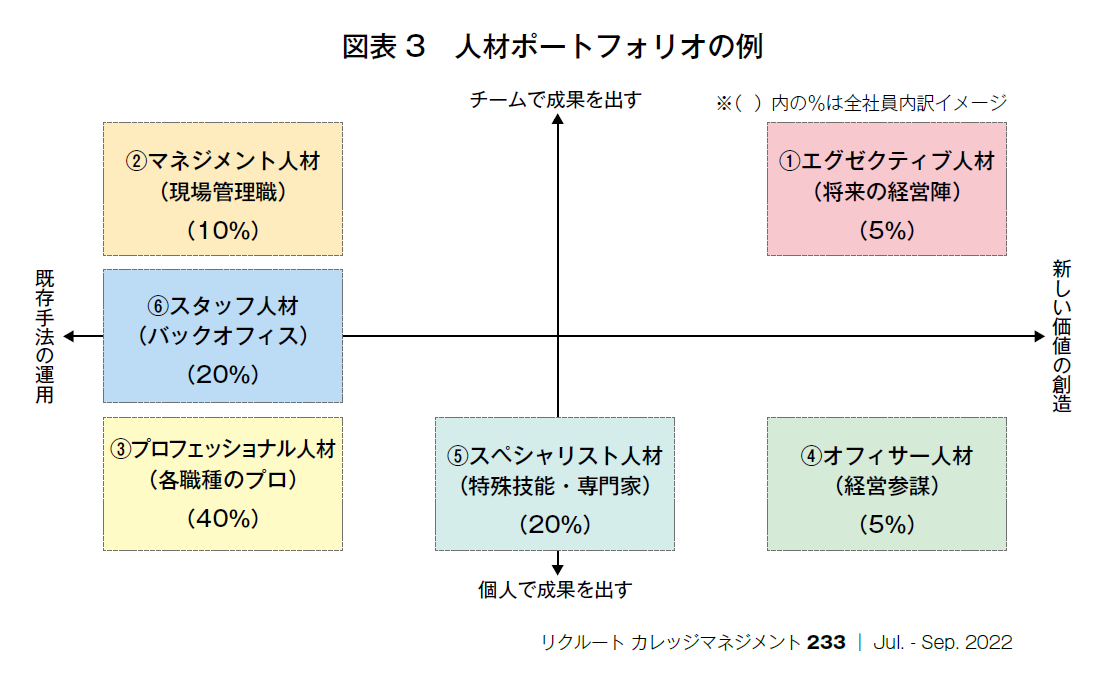

ほかに、個人の素質よりも、「他者との関係性をどう捉える傾向があるか」という特性のほうがパフォーマンスに影響する、とする検査もあります。営業が得意な人と不得意な人がいるのではなく、どういう営業をするか、誰と組むかによってパフォーマンスは変わるという考え方ですね。大学入試でも、素質を評価するのではなくやらせてみることで見えてくることは多いでしょう。例えば、オープンキャンパスを選考に組み込むような入試設計です。メーカーでは1週間合宿してものを作らせるプロセスを、選考で取り入れたりするところもある。コア人材の獲得はそれだけ事業にとって恩恵が大きいのです。今の選考手法では限界があるために、多様な選考方法が開発されている。しかし、どれも一長一短があるので、選考チャネルの複線化を行い、ポートフォリオマネジメント(図表3)していくのです。

――大学の場合、どの入試でどういう人をどのくらい採るのか、入学後期待する役割等を含めた入試全体を設計できているか、それが機能しているか、マネジメントできているかということですね。ポートフォリオ設計において大切なことはありますか。

色々あると思いますが、忘れがちになるのが多様性の確保です。一様性で型化して広げていく事業モデルは安定した時代には有効ですが、不安定な時代には多様な集団の中でこそイノベーションが生まれる。また関連して、これからの事業を創る人材を採る、いわゆる「ポテンシャル採用」について言うと、そうした候補者の多くは「成長途上で粗削り」です。一見未完成で、リスクが高いように見えることも多い。しかし、事業環境の変化が激しいVUCAの時代には、ある時点で規定した人材要件がすぐ陳腐化するため、対応力として多様性をストックしておく必要があります。

独自性に根差した入試設計が大学ブランド作りの第一歩

――改めて、個別最適な学びの適性をどう見極めるのかについて、企業採用の視点から言えることはありますか。

探究をベースにした個別最適化の評価は、幅がある段階評価にならざるを得ない。とすると、試験は測りやすいものだけを測る、となってしまいかねない。しかし、大学がその大学に必要な要件をきちんと定義する中に、そうした探究で培われる素養も自然と含まれるのではないでしょうか。そこの定義が曖昧で、全体のポートフォリオもマネジメントできていないのに、探究を別物としてアドオンで捉えると混乱します。シンプルに、大学が大学に必要な人材を採ることが入試の本質であるはずです。そこのアカウンタビリティを、探究シフトしている中等教育や社会に対してきちんと果たせば良い。大学に必要な人材を適切に選ばなくなれば、学修成果が出なくなり、今まで採用してくれていた企業が採用してくれなくなる。そうなって初めて、ああうちの大学はこういう点が評価されていたのだ、と気づくのでは遅い。今採用のターゲティングが偏差値軸になっているのは、言ってしまえば、各大学の色がなさすぎるからです。ほかに見るべきものが少ないので、入学時点の学力というだいぶ昔の要素から、継続して勉強できる集中力はあるのだろうといった行動特性を期待する。大学で何をしてきたのかが見えないのが背景にあるわけです。

企業が大事にするのは、採用の効率性です。大企業の採用では倍率100倍もざらですし、経営課題だからこそ、手間をかけるべきところ、つまり最終面接のジャッジに注力したい。最初の2万人の面接に手間をかけている場合ではないのです。大学には、いわば「もっと濃い成績表」を出してほしい。信憑性の高い学修成果や履歴情報、ひいてはどういう特性の学生をどう伸ばしてきたのかという記録。そうすれば、エントリーシートをわざわざ書かせる必要がなくなります。この大学で何をできるようになったかの明示は、採用市場の一番の効率化になり得る。SNS等を通じて、もはや個人と企業が直接つながってしまえる時代、大学の介在価値が問われています。探究は、そこに含まれる価値の1つではないでしょうか。

入試はまさに社会に対するメッセージで、偏差値以外の大学ラベルを示すことが可能なはず。どういう教育を展開して、そのために入試でどういう人材を採り、どう育成して輩出しているのか、彼らは何ができるようになっているのかという一連のプロセスの入口が入試です。そうした入試を見た生徒が、自分の問いを追究できる大学を選ぶ。その起点が大学自身の独自性でしょう。大学の収入に直結する入試を企業採用と同じように語ることは難しい側面も当然ありますが、そうした視点の置き方次第でだいぶ変わってくるのではないかと思います。

(インタビュー・文/鹿島 梓)

【印刷用記事】

入試は社会へのメッセージ[4]【視点提供インタビュー】個別最適な学びの適性をどう見極めるかー企業採用との対比からー/(株)人材研究所 代表取締役社長 曽和利光