進む初等中等教育の探究/かえつ有明中・高等学校

創立1903年/普通科/生徒数1194人(男子678人、女子516人)/

進路状況(2022年3月実績)大学143人、短大1人、専門学校4人、その他26人(海外大への進学準備、浪人など)

生徒が表層的にふるまわず、素を出せるように

かえつ有明中・高等学校は、都内にある私立の中高一貫校だ。同校の探究は、独自教科の中学の「サイエンス科」と高校の「プロジェクト科」を軸としている。

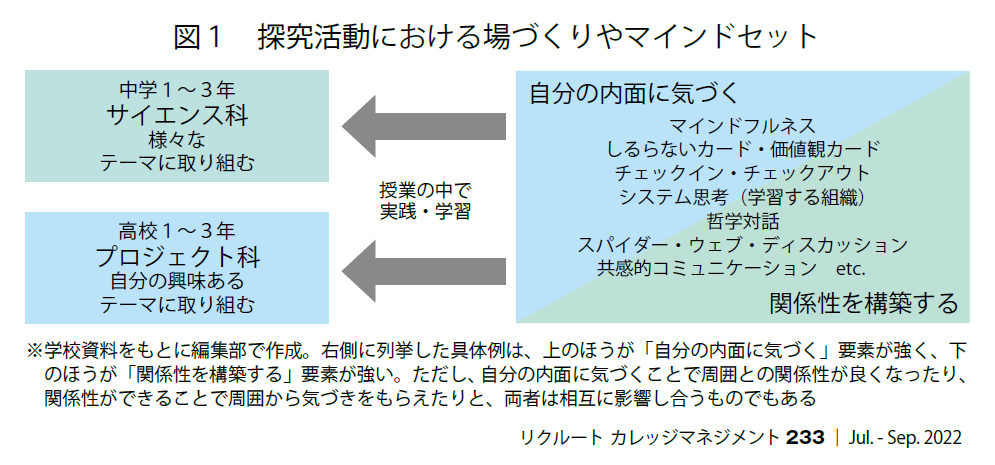

中学の「サイエンス科」は、人文・社会・自然科学のいずれを学ぶときも必要になる基本を身につける授業。未来予想や商品企画等のテーマに外部とも関わりながら取り組み、「情報を集め、整理・分析して自分の考えをまとめ、人に伝える」ことを学ぶ。高校の「プロジェクト科」は、生徒が自らの興味・関心を出発点にテーマを設定し、探究的かつ実践的に取り組む授業だ。学びのプロセスの中で、他者との関係性や自分の軸を育み、自分自身が探究し続ける意義を見出していく。この学びを経験した生徒達は自分達でプロジェクトを立ち上げたり、創作活動を行うなど、校内に留まらず、リアルな社会に積極的に働きかけていく。

これらの活動において、何よりも大事にされているのが、「生徒一人ひとりがありのままの自分を出せるようになる」ための場づくり、およびマインドセットだ。副校長の佐野和之氏はその意図をこのように語る。

「日本では、子ども達も私達も『まわりに合わせる』ことを刷り込まれてきた一面があるように思います。生徒は学校で意思表示を求められると、先生は何を期待しているか推し量り、表向きの意見を出しがちです。周囲に合わせてきたことで、自分の好き・嫌い、興味・関心が分からなくなっている生徒もいます。探究に入る前に課題があり、だからこそ、まずは『この学校やこの仲間の前では、本心を出していいんだ』と思えるようになってほしいのです」。

そこでサイエンス科やプロジェクト科では、図1のように、生徒が「自分の内面に気づく」ことや「関係性を構築する」ことにも取り組む。自分の感情を見つめたり、対話を通して違いを認め合いながら考えを深めたり。そうして本心を出せる「場」「マインド」ができてくると、やらされるのではない、やりたいことに挑む探究が始まり、意欲にも火がついていくという。

教員の定期会合で授業づくりや改善を

授業はどう形づくったのか。基本は先生達の共創で、今も毎週水曜日の1時間目に、サイエンス科とプロジェクト科の担当教員30人前後が集まり、開発・改善を続けている。各教員が国内外の様々な研修に参加、教育に関する見識を広げ、自分の授業に取り入れ、様子を動画にも撮る。それをほかの教員とシェアし、各自が学びながら意見も出し合い、中身をブラッシュアップして校内に広げるという。

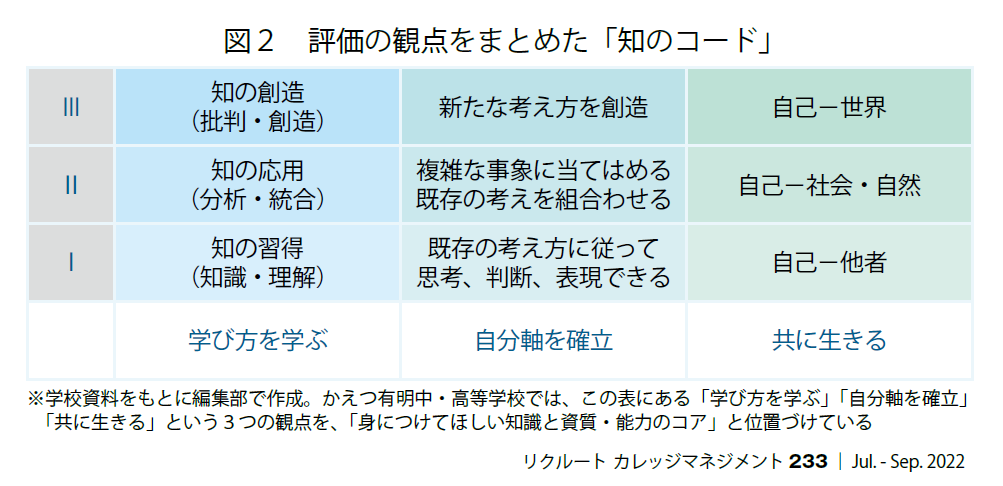

カリキュラム全体でどんな資質・能力を育むのか、方向性を示す羅針盤も作成した。教員間で議論してまとめた「知のコード」と呼ぶルーブリックだ(図2)。例えばこの表の「共に生きる」の観点に着目するとしよう。プロジェクト科で始める探究活動は、最初は自分のためだけのもの、つまりはⅠ段階目の「自己」に収まっていて全然かまわない。でも、いずれはその探究を「他者」のためにもなるもの、さらには「社会・自然」や「世界」のためにもなるものにつなげてほしい。「知のコード」にはこのように、目指す方向性が端的にまとめられており、生徒も教員もこの表を念頭に置いて、探究活動や教科学習に取り組むのだ。

「学びのあり方」が進路選択の判断材料に

ある生徒3人組は、探究を通して気候変動による海面上昇で沈む恐れのある島に興味を持ち、クラウドファンディングで資金を集め、夏休みに訪問。現地の子達と未来の暮らしを共に考えた。また別の生徒は、授業で対話の面白さに目覚め、老若男女が「対話して共創する絵本」というアイデアを構想。ビジネスコンテストでグランプリを獲得、社会人と組んで活動した。

こうした探究活動は、進路選択にも影響を与えている。進学先で「何を学ぶか」だけでなく「どのように学ぶか」も意識するようになり、対話による思考や創造に力を入れる大学を志望する生徒が増えたのだ。佐野氏は卒業生からこんな相談も受けたという。「大学でも哲学対話をやったが、みんなが表面的なことしか言えない場だった。どうすればいいか」と。深く学べる場を、学生自身が求め出したと言える。

「講義であれば動画配信でも可能な今、顔を合わせて学ぶことの意義は何か。その場にいる一人ひとりが仲間に受け入れられ、共に何かを生み出せるような環境を実現できないか。これからの学校の存在意義のようなものを、私達自身、様々な学校の皆さんと一緒に考えていければと思っています」(佐野氏)。

(文/松井大助)

【印刷用記事】

進む初等中等教育の探究/かえつ有明中・高等学校