コンピュータに強い伝統を活かし、次代に向けた新たな教育を模索する/京都ノートルダム女子大学 社会情報課程

京都ノートルダム女子大学は、2023年に社会情報課程を開設する。学部等連係課程制度を利用した横断的な教育組織だ。その設置趣旨や内容について、課程長就任予定の吉田智子教授、学長補佐の神月紀輔教授、教育支援部の小林 忍部長にお話を伺った。

- 1951年に設立された学校法人ノートルダム女学院が、1961年に開学したミッション系女子大学

- 国際言語文化学部2学科、現代人間学部3学科、大学院人間文化研究科2専攻、心理学研究科2専攻を擁する

- 伝統的にコンピュータ教育と英語教育を重視してきた経緯から、2021年に文科省「デジタルを活用した大学・高専教育高度化プラン(Plus-DX)」「数理・データサイエンス・AI教育プログラム認定制度(MDASH)リテラシーレベル」に採択・選定

- 全学教育改革の一方で社会情報学を専門に扱う教育研究拠点として2023年に社会情報課程を開設予定

コンピュータに強い伝統を活かし、次代に向けた新たな教育を模索する

今回の改革の背景には、1990年代から大学として注力してきた情報教育の蓄積があるという。「本学はアメリカから派遣された修道会のシスターによって創立した経緯もあり、伝統的に英語教育に力を入れてきました。1992年からはそれに加え、世界標準を見据えた情報教育を開始し、英語とコンピュータができる学生は就職活動でも大変重宝されました」と吉田教授は述べる。ただし、当時情報教育に特化した教育組織があったわけではなかった。

また、京都ノートルダム女子大学の中期計画等を見ると、「将来に向けた検討」といった文言が多いことに気づく。これについて神月教授は、「今までの蓄積を大事にしつつ、今までとは違うことをやっていきたい」と話す。「大学教育は常に時代の要請に合わせてチューニングしていく必要があります。ここ10年ほどはそうしたシフトチェンジの議論が活発になっています」。また、小林氏は「本学は文学や家政学からスタートした大学ですが、学生募集を安定的にしていくために、学生にニーズの高い領域への改組や改革が必要だという共通認識は常にあります」と補足する。

教育改革の布石となった2種のデジタル系事業採択

ここで、今回の改組の布石にもなったPlus-DX採択とMDASH認定の概要を見ておきたい。

Plus-DX採択プログラム名は「小規模女子大学における『ブレンド型授業モデル』の創出-『つまずき経験』で『前向き力』を涵養する個別最適化プラン-」。大学として学生の学力多様化に対応する文脈の改革において、LMS等教育データに関するIR機能を強化し、デジタルを活用し、1人ひとりに伴走できる支援体制を整える内容だ。大学改革にDX改革を加え、学修者本位の教育を目指す試みである。

MDASH認定プログラム名は「情報活用力プログラム(基礎)」。学部学科横断のプログラムの1つとして設置され、情報社会において必要な情報科学の知識・技能を身につけるとともに、それらが社会に与える影響を理解したうえで、新たな情報を創り出し、課題を発見し、解決策を主体的に講じ、実践できる人材の養成を目的とする。全学共通科目と各学科専門教育科目から、指定の必修8単位・選択10単位の計18単位を修得することで修了となり、修了証が発行される。「どの学科に所属していても一定の情報力を身につけることができるように作った仕組みです」と吉田教授は言う。2021年度以降の入学者には上級情報処理士資格取得を目指すことも可能な新プログラムがスタートしている。

時系列で言えば、2021年3月にPlus-DX採択、同年8月にMDASHリテラシーレベル採択、そして2023年4月に社会情報課程設置となる。DX改革の点と点が線になった取り組みだと言える。

社会情報課程の具体的な検討は2021年頃から始まった。大学の最高意思決定機関である管理運営会議(学長を議長とし、部局長、センター長、事務の部長以上で構成)が学内の将来構想委員会(学長を委員長とし、副学長、学長補佐、部局長、センター長、事務局長で構成)に10月に諮問し、4カ月ほどで答申されたという。「検討の速さは、マーケットから見て女子大でこうした取り組みは新規性が高いこと、学内の機運の高まりを背景に、タイミングを逃したくないという意思の表れでした」と小林氏は言う。

4学科連携で作り上げる社会情報教育研究の拠点

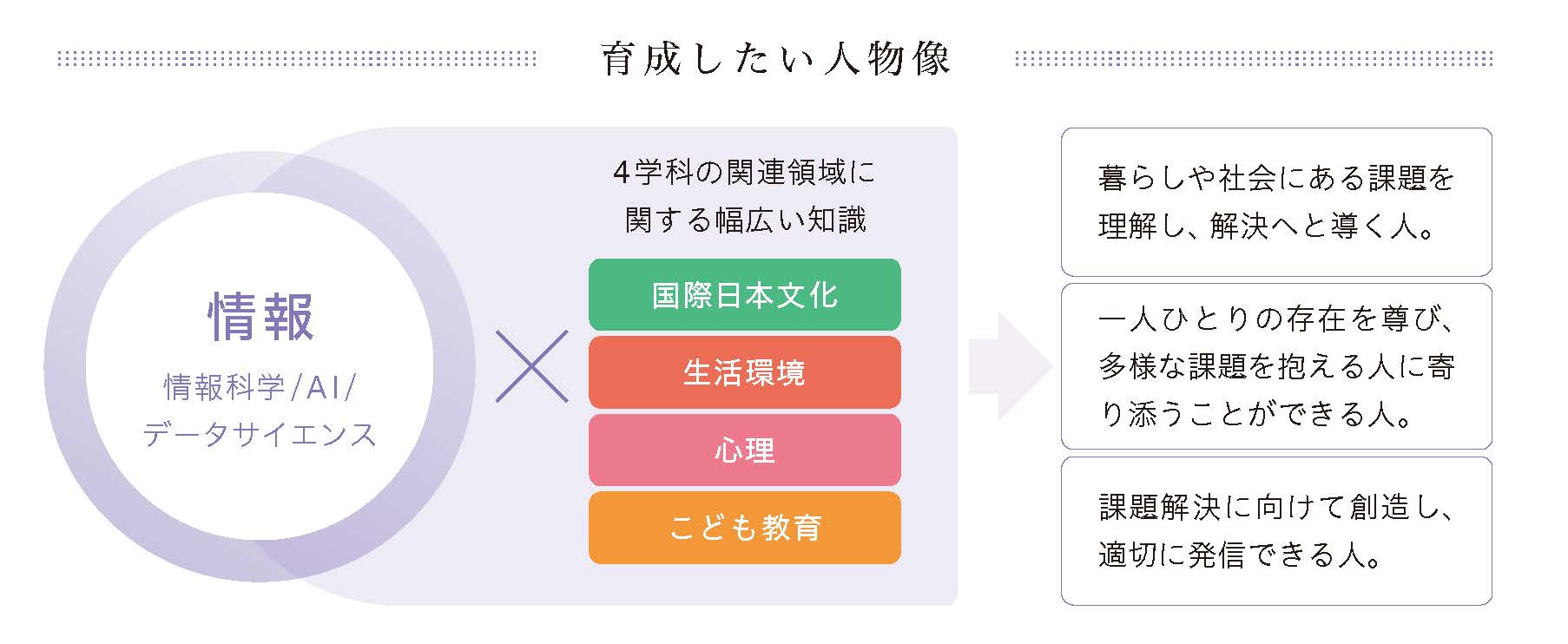

社会情報課程は学部等連係課程の形態をとり、国際日本文化学科、生活環境学科、心理学科、こども教育学科の4学科がリソースを出し合って教育を構成する。これまで培ってきた「情報」の知識・技能と各学科での専門の学びを掛け合わせ、情報スキルを実社会に合わせて柔軟に活用しながらSociety5.0社会を生き抜くクリエイティブな女性を育成するのが教育目標だ。

4学科連携となると合意形成等にご苦労があるのではないかと思ったが、「教員の参加意識は極めて高いです」と神月教授はその邪推をやんわりと否定する。「もともと統計学等、データ関連と親和性が高い領域での協力というのもあるでしょうし、運営側もなるべく教員負担が少ないように、現状の授業を連携課程に提供し、それを協力学科・新課程両方の学生が受講できるように差配することで、無理ない教育設計を心掛けました」。また、2022年4月に産学連携協定を結んだコンピュータ・ソフトウェア会社のWolfram Research社のAI技術者派遣による指導等もあるという。

なお、全学共通的な枠組みではなく教育組織構築に拘った理由については、「共通教育改革も並行して行っていますが、それとは別に、社会情報を中心に据えた教育研究の拠点組織が必要でした」と吉田教授は言う。神月教授も、「各学科で、例えば学校教育であればオンライン授業の有用性の検証といったように、専門領域と情報を絡めたテーマで研究を行いたいという学生の声は多くなってきているように思います。しかし、現状の体制では各専門ゼミが全て吸収しなければならない。情報に感度のある学生の教育研究を活かすためにも、全学教育に展開する内容をブラッシュアップしていくためにも、教育研究の基盤となる組織が欲しかったのです」と補足する。情報と掛け合わせた専門性の核を持つ人材は強い。そうした実感値も検討を後押ししたようだ。

「掛け合わせ」による教育価値の相乗効果

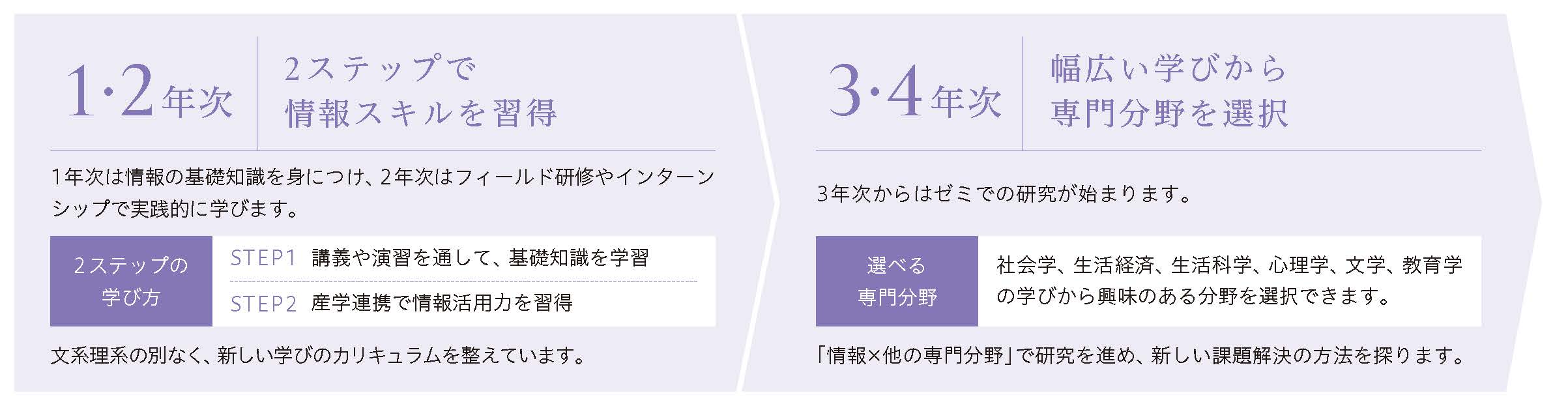

では、社会情報課程の具体的な内容を見ていきたい。カリキュラムでは、4学科の学びと情報科目を組み合わせた学びが基軸となる(図1)。まず1~2年次で情報学の基礎や情報活用力を幅広く習得し、3~4年次は専門分野の知識を深め、多角的な視点を養うフェーズと位置づけた(図2)。3年次以降はゼミを中心に専門性と情報学を組み合わせた価値創出を目指すため、そこまでにいかに双方の学修を積み上げていけるかが肝となる。無理なく段階的に、しかし確実に実力をつけることができるよう配慮したという。各領域の社会課題やニーズに情報学をどう活用するかを考えるうえで、必然的に学びの主体は学修者本位になっていく。学生一人ひとりに個別最適化された学びをどう支えるのかを聞くと、「協力4学科の授業を履修する中で、学科所属の学生との交流も生まれるでしょうし、様々な刺激を受けながら自分なりの課題意識を軸足にできるよう、教員とも授業外コミュニケーションを柔軟にとれるようにしていきたい。社会情報課程の定員は20名なので、20名が20通りの学びを設計できるよう、指導体制を密にしていきたい」と吉田教授は話す。

図1 育成人材像の概観

図2 段階的な教育設計

最終的には卒業研究で自分なりの課題意識をまとめ上げるのが各人の学びの集大成となるが、「4学科の専門家が連携するわけなので、3年次のゼミからはそうした専門領域で学問を修める学生と一緒に研究するというのが、学群として非常に重要と考えました」と神月教授は言う。

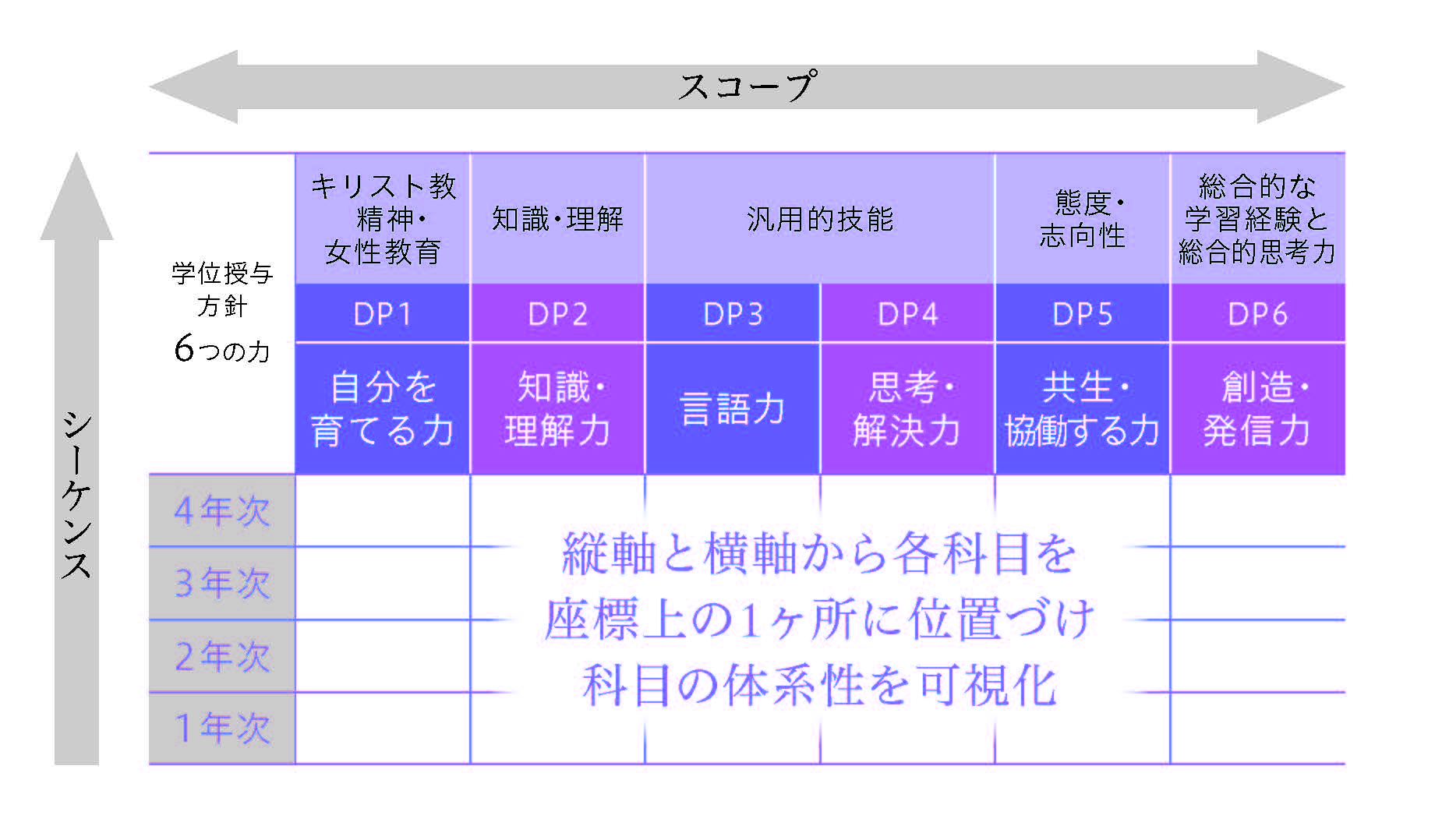

この「卒業研究」についても、全学教育改革が同時進行している。2021年度に創立60周年を迎えるに当たり公表された「カリキュラム改革2021」がそれだ。大学のこれまでの歩みを踏まえ、改めて大学の教育の重点を「4年間を通して、ことばの力を育てること」と定義し、日々の教育で「対話」を実践する中でそうした力を育てていく方針を公表した。こうした動きを『「対話」から始まるND教育』としてとりまとめ、全学教育改革へと展開している。そこで掲げられているのが、「卒業研究をゴールにした学びの実質化」である。「本学では開学以来卒業研究は必修(8単位)にしていますが、そこからもう一段踏み込んで、卒業研究でDPの要素が統合されるようにしていきたい。近年学生が多様化する中、どういう学生でも最終的に本学のDPをクリアしてもらうために、各年次で至るべき水準をルーブリックで設定し、それらを満たす教育課程を設計するという考え方で整理しています」と小林氏は話す。社会情報課程においても卒業研究をゴールフラッグとした学びの設計が課程のDPを漏れなく満たすように、教学マネジメントしていく見込みである。

図3 カリキュラム改革の概観

敢えて学部ではなく課程を選択した気概を広報戦略へ

最後に現状の反響を伺った。「情報学にある程度の造詣がある高校の先生方からは大変好評ですが、まだまだ広報には課題が大きい」と神月教授は言う。機械いじりをできるほどの理系ではなくても、情報には興味がある高校生は一定数いると見込むが、「マーケットを見たとき、最近はデータサイエンス学部や学科といった躯体が多い中、課程という募集単位はやや弱く見えてしまう」と置いたうえで、「本学は、横断的な掛け合わせを重視して、敢えて学部ではない形をとったわけなので、新しい教育を作っていく気概を持って、正しく伝わるように努力したい」と前向きに話す。

なお、コンピュータ利用教育学会が開催した2022PCカンファレンスにおいて、吉田教授のAI理解の教材開発に関する論文が優秀論文賞を受賞した(リンク:https://www.ciec.or.jp/special/entry-1365.html)。こうした教育に厚みを持たせる動きも含め、次世代人材育成のチャレンジが今後どのような展開を見せるのか、今後も注目していきたい。

カレッジマネジメント編集部 鹿島 梓(2022/11/10)