高校教育改革調査2022~変化する高校教育に対する教員の現状

リクルート進学総研では22回目となる「高校教育改革に関する調査」を昨年8月に実施した。 本稿では22年度1年生から実施の「新学習指導要領」への対応について調査結果をもとに現状や課題を報告する。

新学習指導要領への対応の進捗

2022年度実施に向けて順調に進捗したが、新しい評価への対応や「情報」への取り組みに課題

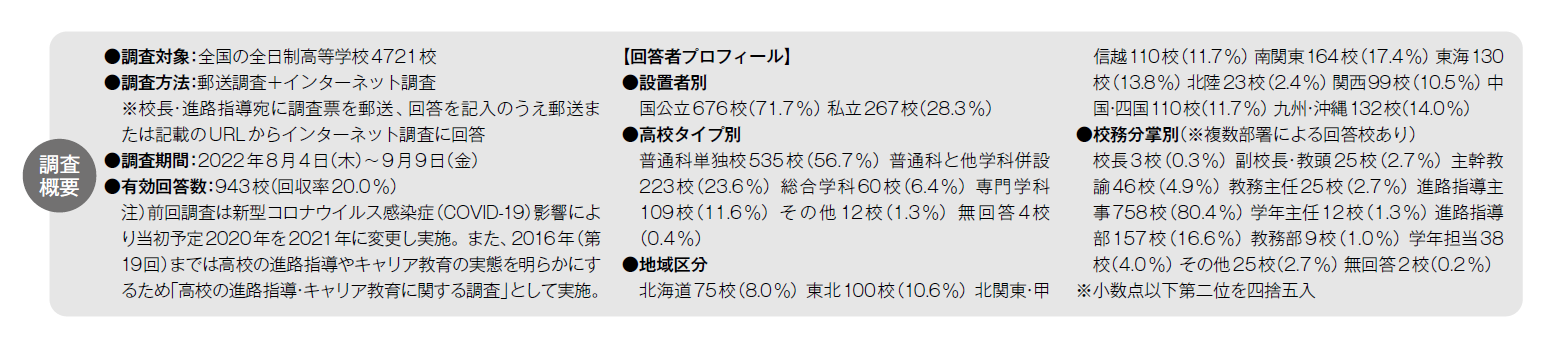

コロナ禍や入学者選抜改革への対応が山積する中で2022年度より学年進行で実施の「新学習指導要領」への対応は概ね順調に進捗した(図表1)。カテゴリー別に「計画以上・計画通りに進んだ」割合を見ると、最も高いのは【授業】。最も低いのは【評価】で25%が「縮小または中止した」と回答。3年間の移行期間を経てはいたが、新しい3つの観点別評価は導入に苦戦する高校もあったようだ。

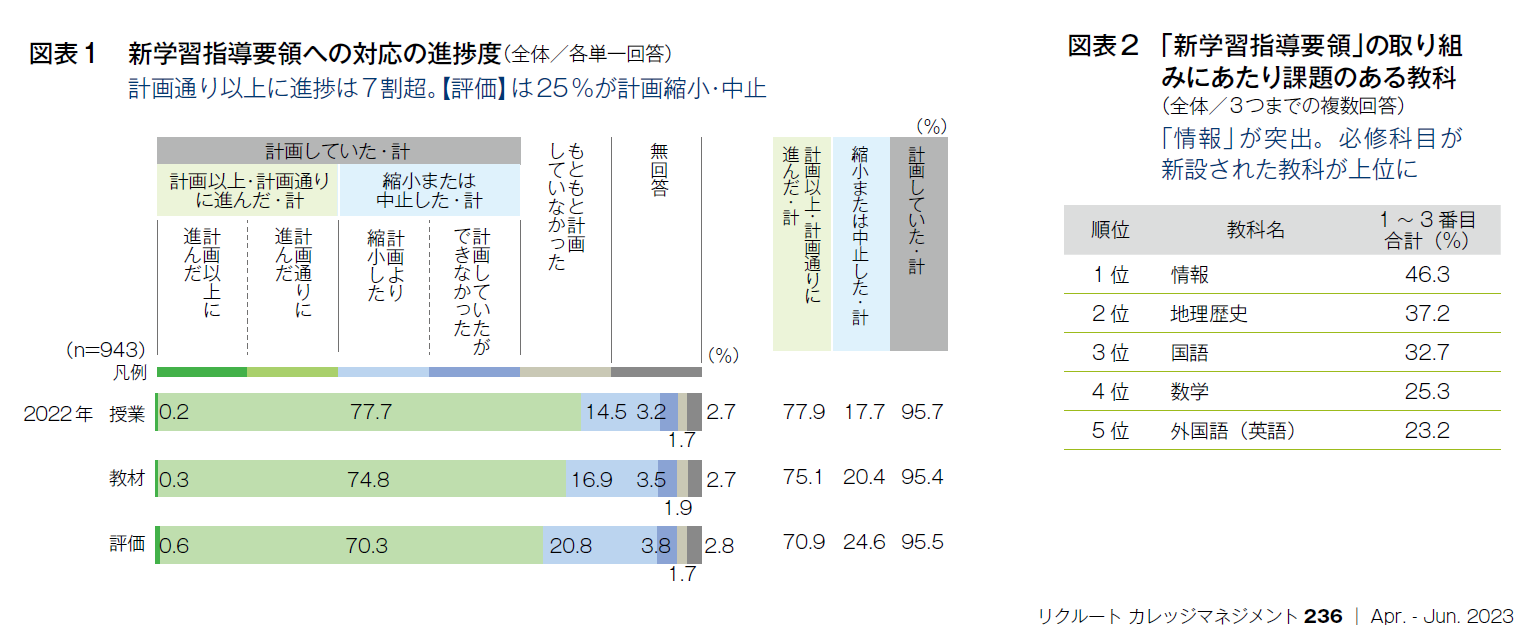

取り組みにあたり課題のある教科を3つまで選んでもらったところ(図表2)、「情報」が46%と突出して高い。プログラミングに関する内容が増えたことで対応できる教員の不足が課題となっていると思われる。2位は構成が大きく変更された「地理歴史」、3位「国語」、4位「数学」と必修科目が新設された教科が上位となった。

総合的な探究の時間

効果が実感され進路実現にもつながる取り組みだが、課題は効果の二極化と教員の負担

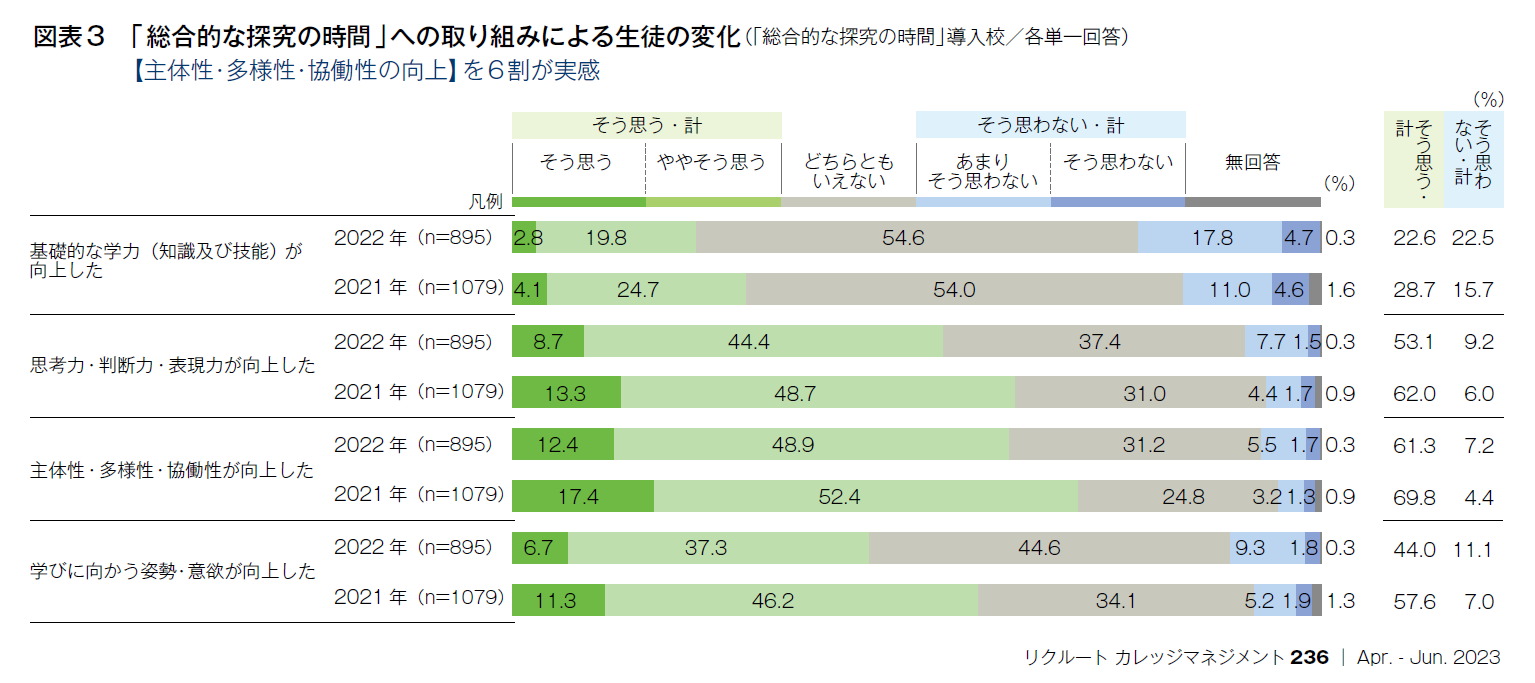

新学習指導要領の要となる「総合的な探究の時間」の取り組み校(全体の95%)に、4つの力を提示して取り組みによる生徒の変化を尋ねた(図表3)。変化(向上)を感じている割合は【主体性・多様性・協働性】【思考力・判断力・表現力】【学びに向かう姿勢】で高く、向上が実感されている。一方、【基礎的な学力(知識及び技能)】は向上を感じている割合とそう思わない割合が共に23%と拮抗する結果となった。前回比ではいずれの項目も「そう思う・計」が低下。【主体性・多様性・協働性】【思考力・判断力・表現力】【学びに向かう姿勢】は「どちらともいえない」の増加が大きい。フリーコメント①からは、「まだ結果が見えていない」というだけでなく、生徒・教員共積極的な群と「やらされ感」で受動的な群に分かれている様子もうかがわれ、効果が二極化している状況が生まれているようだ。

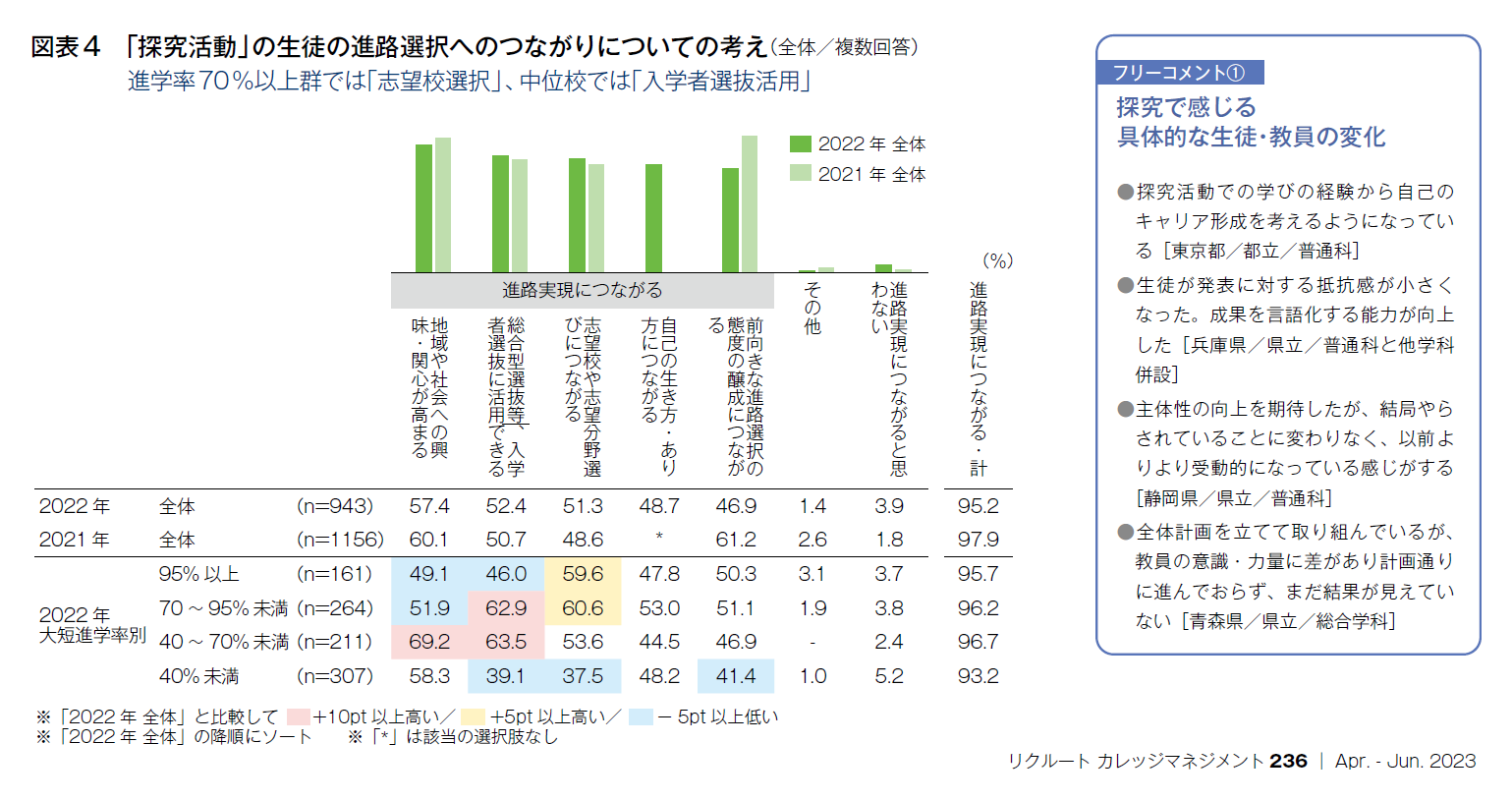

では探究活動は、生徒の進路選択にどのようにつながっているのか(図表4)。95%が「進路実現につながる」と感じており、今回提示した選択肢のスコアは全て4割以上で多くの影響があると感じられている。大学・短期大学進学率別に比較すると特徴が見られ、進学率70%以上の群では「志望校や志望分野選びにつながる」が高い。「総合型選抜等、入学者選抜に活用できる」は進学率40~95%未満の高校で高く、活用方法の違いはあれども、進路選択への直接の影響が強く想定されている。40~70%未満の群では「地域や社会への興味・関心が高まる」が高く、地元への貢献意欲や就職につながることが想定されている。

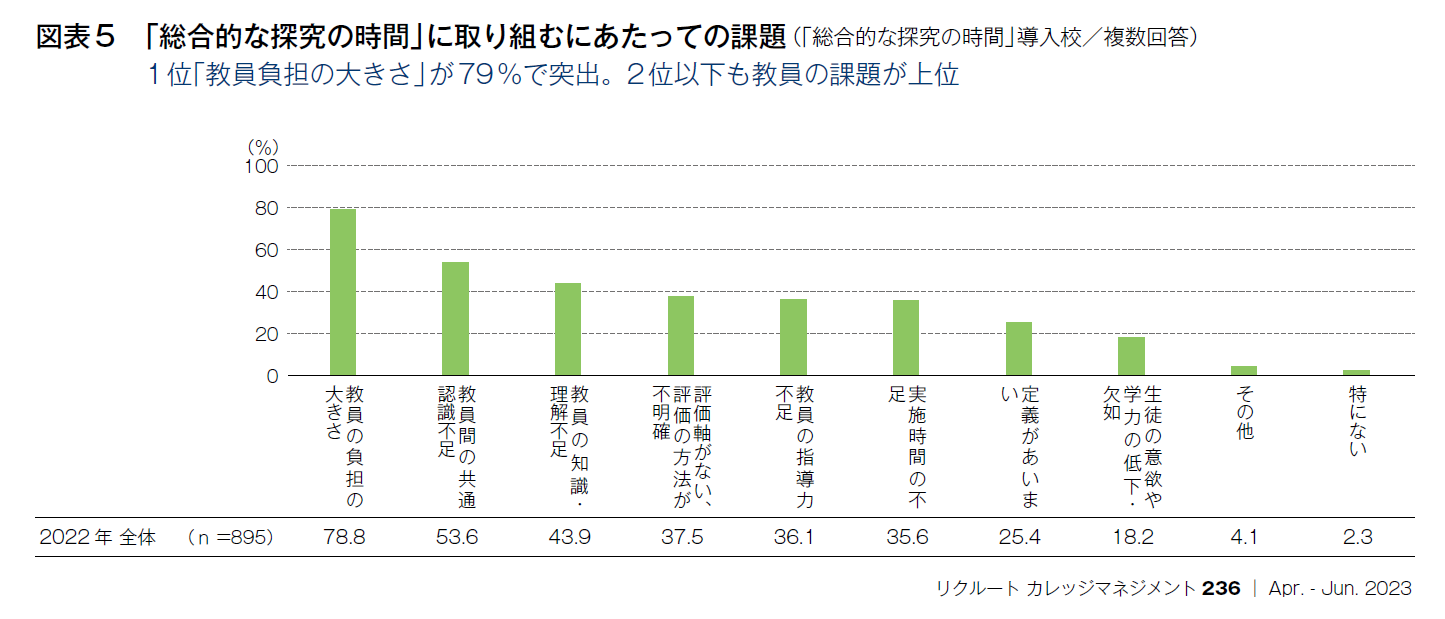

探究活動に取り組むにあたっての課題(図表5)では、1位の「教員の負担の大きさ」が突出して高く導入校の79%が課題に挙げる。2位以下も教員に関する課題が上位を占める。

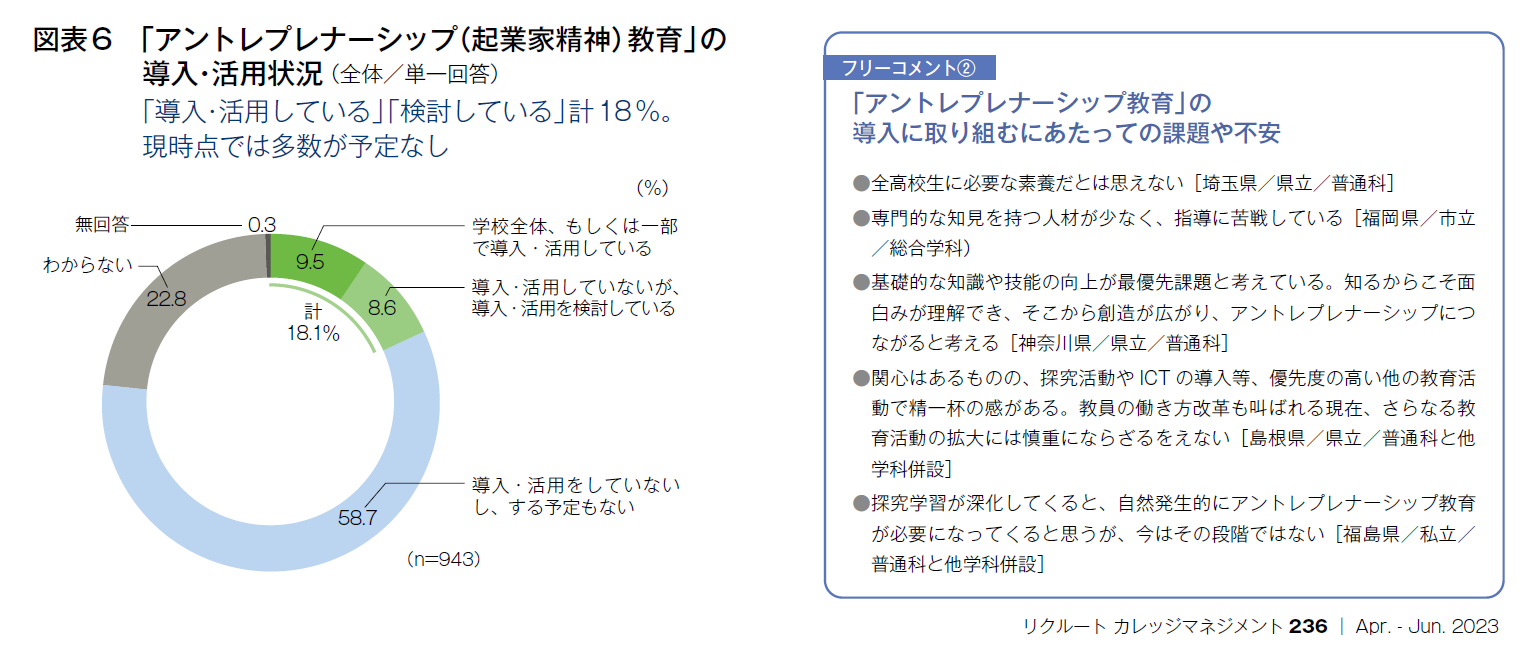

高等教育に続き初等教育での導入も検討されているアントレプレナーシップ教育についても尋ねたが、現時点では導入する予定がない高校が多数で「導入・活用している/検討している」は18%。フリーコメント②では高校教育で取り組む必要性を疑問視する声が多い。探究学習に重なる、課題解決に向けた姿勢や思考を育む教育として動向が注視されるが、現時点では時期尚早と捉える向きが多いようだ。

社会で働くにあたって必要とされる力/現在持っている力

必要とされる力は「課題発見力」が過去最高スコア。“チームで働く力”が徐々に伸長

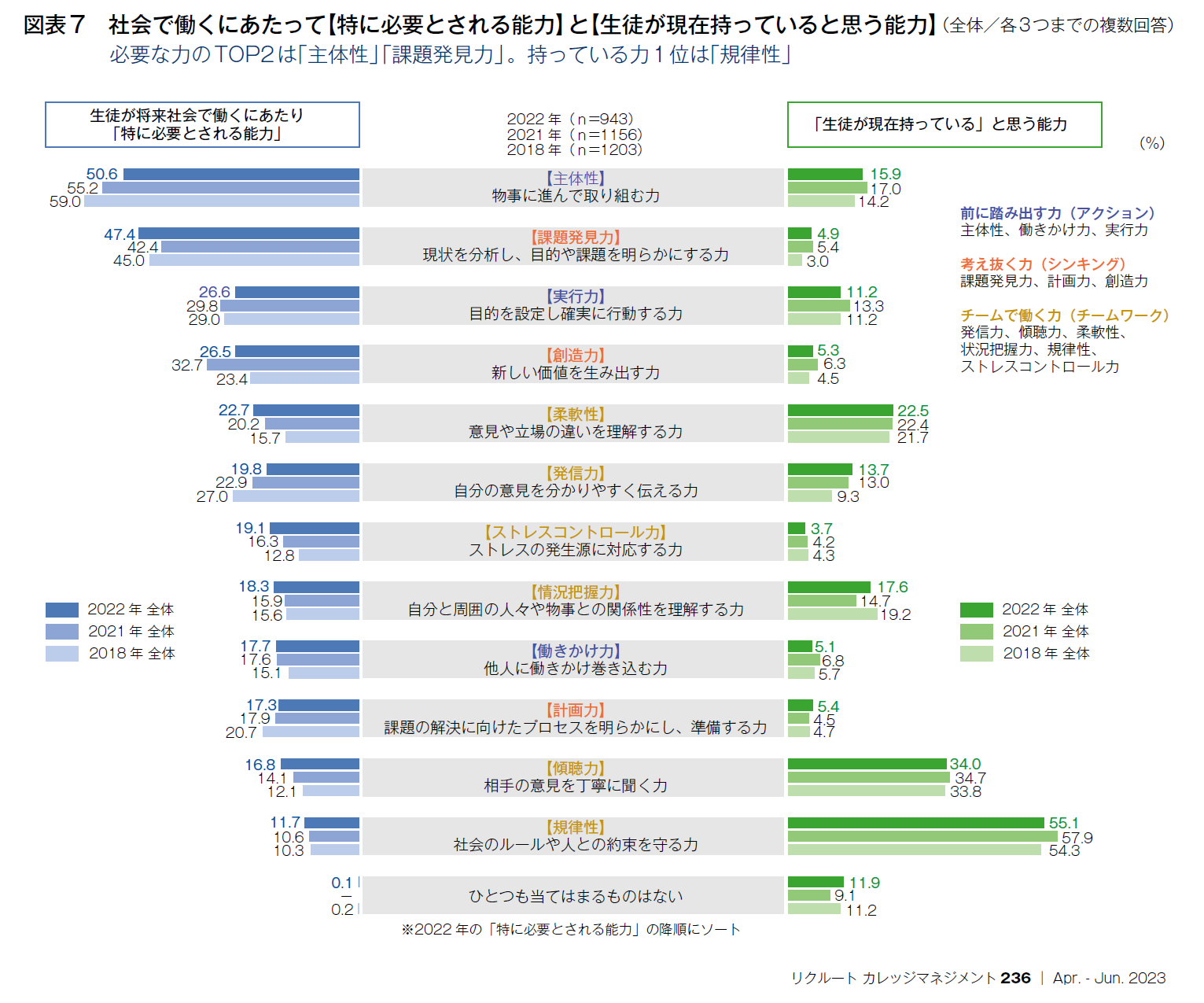

新学習指導要領で育成を目指す能力について、経済産業省定義の「社会人基礎力」を提示した設問で教員の認識を見た(図表7)。【特に必要とされる能力】の上位の顔ぶれは変わらないが、前回比では、トップの「主体性」が低下した一方、「課題発見力」が伸び、調査開始以来最高のスコアとなった。また、順位は上位ではないものの“チームで働く力”の多くのスコア(「柔軟性」「ストレスコントロール力」「状況把握力」「傾聴力」「規律性」)が前回比で伸びている。日々の教育活動の中で、教員が多様性の進む社会を意識しつつあるように思われる。

【生徒が現在持っていると思う能力】も上位の顔ぶれに変化はない。なお、順位は中位だが2021年にスコアを伸ばした「発信力」が2022年もスコアを維持。近年の「主体的・対話的深い学び(アクティブ・ラーニング)」の取り組みの影響が考えられ、前述のフリーコメント①の「成果を言語化する能力が向上した」に代表されるように、発表や対話の機会が増えたことでの生徒の変化を感じている教員もいるようだ。

高校進路指導の課題

「新学習指導要領」の取り組みやコロナ禍対応で指導時間不足か。「入学者選抜の多様化」も大きく増加

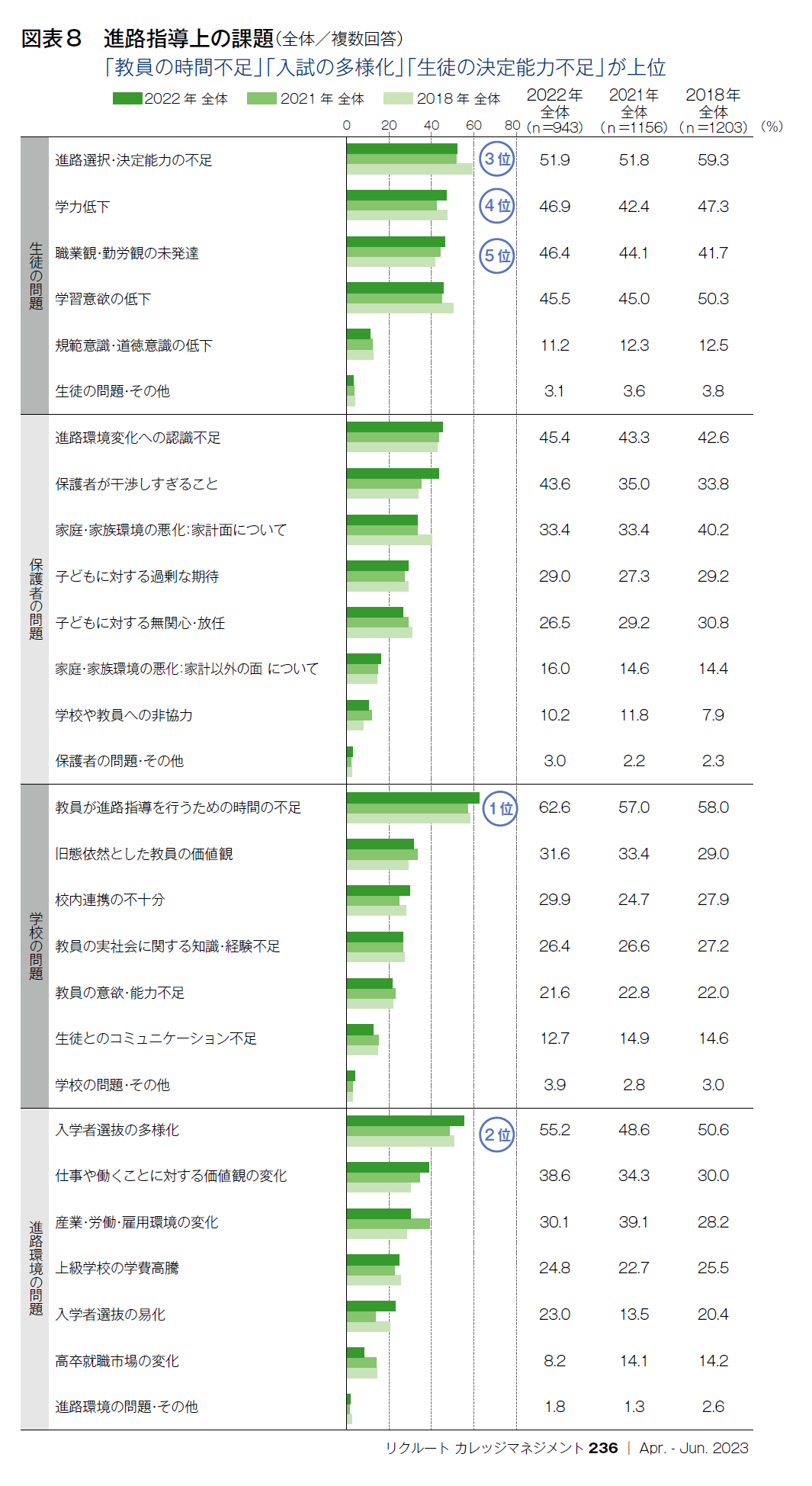

ここでは「進路指導上の課題」を見ていく。1位【学校】「教員が進路指導を行うための時間の不足」、2位【進路環境】「入学者選抜の多様化」、3位【生徒】「進路選択・決定能力の不足」、4位【生徒】「学力低下」、5位【生徒】「職業観・勤労観の未発達」と上位の顔ぶれに大きな変化はないが、いずれもスコアは前回と同率あるいは上昇。「教員が進路指導を行うための時間の不足」「入学者選抜の多様化」は特に大きく増加している。

逆に前回比で大きく減っているのは、【進路環境】「産業・労働・雇用環境の変化」「高卒就職市場の変化」。コロナ禍での急激な雇用環境の変化を経て落ち着いた就職指導は、困難さが軽減されている。

2018年からの経年比較では【進路環境】「仕事や働くことに対する価値観の変化」、【生徒】「職業観・勤労観の未発達」が増加し続けており、職業観を育む指導の難しさは年々増している。また【保護者】「保護者が干渉しすぎること」「進路環境変化への認識不足」も経年で伸び続けており、生徒、保護者の価値観の変化への対応が課題となっている。

受け入れる大学側は、「進路指導時間不足」「進路選択・決定能力の不足」に伴う入学後のミスマッチによる退学防止、「学力低下」への初年次教育、職業観の未発達へのキャリア教育の対応等が影響する課題として考えられる。

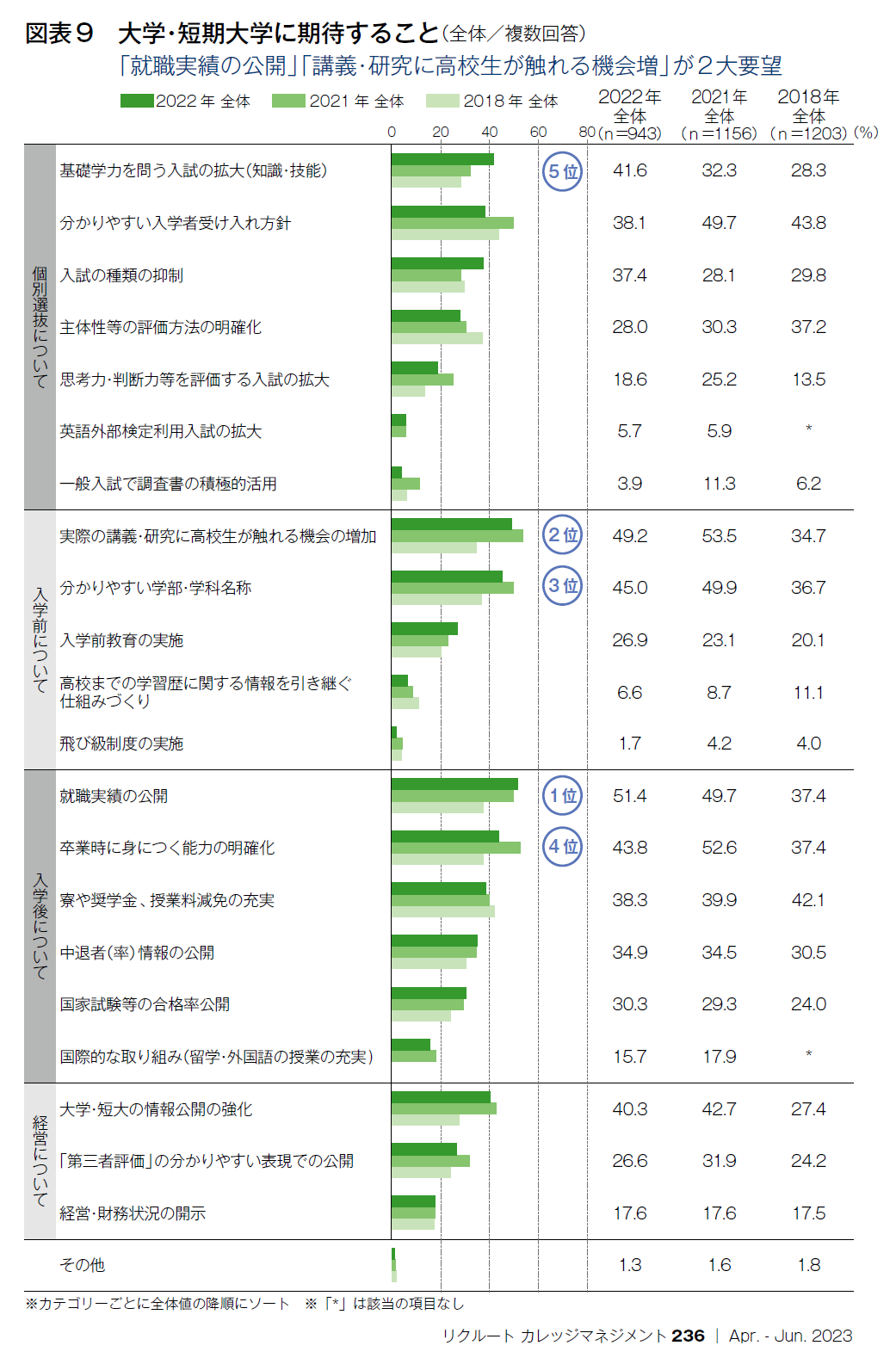

大学・短期大学への期待

1位「就職実績の公開」が過去最高スコア。「基礎学力を問う入試の拡大」が5位に躍進

最後に「大学・短期大学に期待すること」を見ていこう。1位は「就職実績の公開」で、前回からスコアがやや上昇し調査開始依頼最高のスコアとなった。

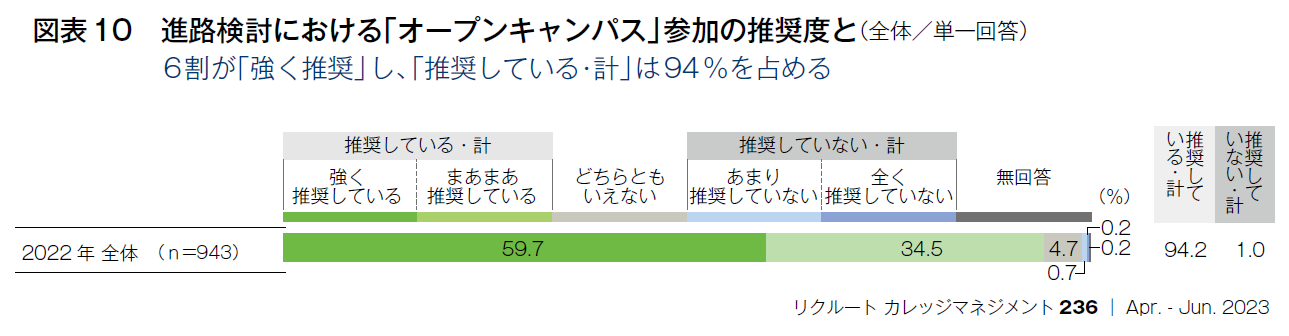

2位の「実際の講義・研究に高校生が触れる機会の増加」も前回に引き続き期待が高い。高校の指導として、94%が進路検討においてオープンキャンパス参加を推奨している(図表10)。3位「分かりやすい学部・学科名称」、4位「卒業時に身につく能力の明確化」も含め、生徒の希望進路とのミスマッチを防ぎたい教員の意向を反映する項目が上位を占める。

前回比で見ると5位「基礎学力を問う入試の拡大(知識・技能)」がスコアを大きく伸ばした。前述の進路指導の課題の上位にある「学力低下」の要因とも関連し、推薦入試枠が拡大する中で学習意欲が低い生徒のモチベーションを上げたい高校教員の期待が大きいと思われる。また「入試の種類の抑制」も10ポイント近くスコアを伸ばした。こちらも進路指導の課題上位項目「入学者選抜の多様化」に対応しており、入試に関する高校現場の切実な声として受け止める必要があるだろう。

【印刷用記事】

高校教育改革調査2022~変化する高校教育に対する教員の現状