社会課題を解決し、次なるイノベーションの芽を見つける 産官学民のコラボレーションを推進/パナソニック グループ

パナソニック グループは複数の企業や大学と共に、新たなまちづくりを行っている。そこで行われている共創のあり方をプロジェクトの関係者に聞いた。

■お話を伺った方

パナソニックオペレーショナルエクセレンス(株)

ビジネスソリューション本部

スマートシティ推進部SST 推進課

主幹 小嶋源太 氏

松並由恵 氏

産官学民で「スマートシティ」を共創

日本では数十年にわたり、地方から東京圏・名古屋圏・大阪圏への人口流入が続いている。こうした「地方から大都市へ」という流れは世界共通の傾向で、各国の都市では人口増大に伴い、公共交通機関の混雑や道路渋滞、非効率なエネルギー供給、防災・防犯問題といった課題が深刻化している。こうした状況を受け、SDGsの17目標の中でも「住み続けられるまちづくりを」が掲げられているのだ。

都市が抱える課題の解決法として模索されているのが、「スマートシティ」の取り組みである。これは「ICT等の新技術を活用しつつ、マネジメント(計画、整備、管理・運営等)の高度化により、都市や地域の抱える諸課題の解決を行い、また新たな価値を創出し続ける、持続可能な都市や地域であり、Society 5.0の先行的な実現の場」のこと(内閣府による定義)。先端技術を使って交通機関やエネルギー等のインフラ整備を進め、効率が良く暮らしやすい街を作り出すのが狙いだ。日本でもいくつかの地域で、スマートシティの建設・運営が行われている。

神奈川県横浜市で展開されている「Tsunashimaサスティナブル・スマートタウン」(以下「綱島SST」)もその1つだ。東急東横線綱島駅から徒歩12分の場所にあるこの街は、元の土地の持ち主であったパナソニック グループ、都市開発のノウハウを持つ野村不動産、アピタやピアゴ等の総合スーパーを展開するユニー、エネルギー企業のENEOS、そして慶應義塾大学や横浜市等11の企業・団体が名を連ねる「Tsunashima SST協議会」(以下「協議会」)が運営(図1)。「代表会員」を務めるパナソニック グループがとりまとめ役となり、各企業・団体がそれぞれの強みを持ち寄って街を発展させている。

パナソニック グループのビジネスソリューション本部で綱島SSTを担当している小嶋源太氏は、スマートシティプロジェクトの狙いについてこう語る。

「2014年、神奈川県藤沢市に『Fujisawaサスティナブル・スマートタウン』に続く綱島SSTは当社にとって2つ目のスマートシティプロジェクトで、2022年には大阪府吹田市で『Suitaサスティナブル・スマートタウン』をオープンしています。3プロジェクトに共通しているのは、パナソニックグループの工場跡地を活用している点。単に工場を閉鎖し跡地を売却するのではなく、周辺住民や他企業・団体と協力しながらスマートシティを実現する。それによって地域の価値を高め、ひいてはSDGsにもつながるように持続可能な世界を実現することが、私達の目標です」(小嶋氏)

先端技術を活用し各種サービスを提供

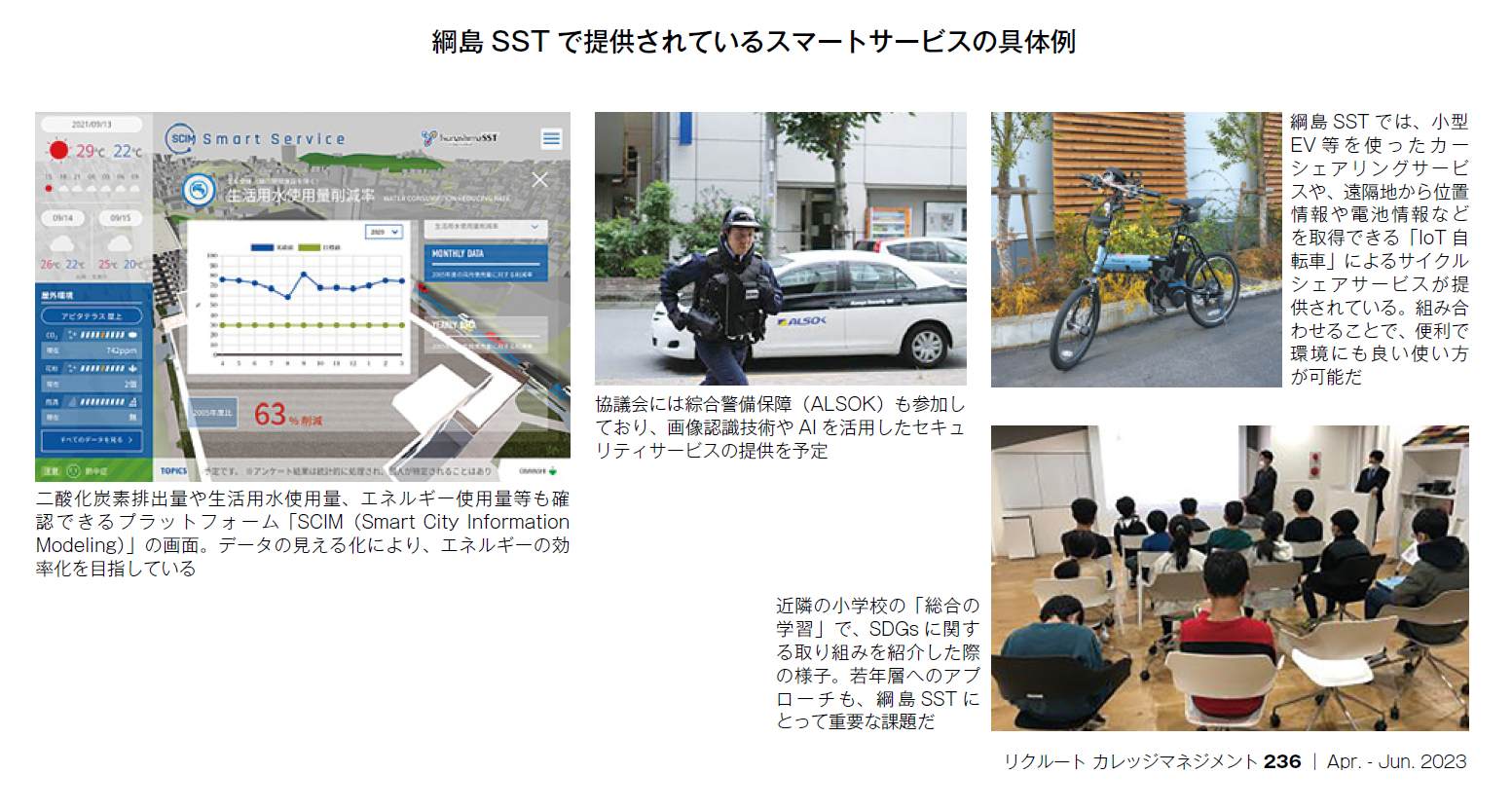

綱島SSTには、集合住宅や学生寮、ショッピングセンター、研究施設等が併設されている(図2)。そして、各施設ではスマートシティの実現を目指し、6つの「スマートサービス」を提供中だ。

1つ目のサービスは「エネルギー」。街全体でエネルギー利用の最適化を図る仕組みを導入している。例えば集合住宅の『プラウド綱島SST』では、各戸の詳細な使用エネルギーを把握できる仕組みを取り入れることで、賢いエネルギー利用を可能にした。

2つ目は「セキュリティ」。街の中にガードマンの待機拠点を設置し、問題発生時に素早く駆けつけられるようにしている。

3つ目は「モビリティ」で、自動車や自転車、公共交通機関を組み合わせることで、エコで快適な移動を実現。4つ目の「ウェルネス」では、クリニックや薬局、保育所等の施設を整備したり、住民の知的好奇心を満たすセミナー・イベントを実施したりしている。

5つ目の「コミュニティ」で大きな役割を果たしているのは、パナソニックが手掛ける「タウンイノベーションセンター」だ。この施設は、慶應義塾大学の国際学生寮の1階に設置されていて、住民同士、あるいは住民と学生の交流に使われている。また、技術やマーケティングの実証実験が行われることもある。

そして6つ目の「ファシリティ」では、街全体を3次元モデル化し、そこにエネルギー使用量や環境関連情報、交通分析情報等を組み込んだ仕組みを構築することで、快適な暮らしの実現を図っているのだ。

複数の企業や団体が共通の目標に向かい、理想の街づくりを行う取り組みではあるが、一方で企業・団体ごとに目的もあるため、その利害を調整してまとめるのは簡単ではないと小嶋氏。

「協議会メンバーの多くが歴史ある企業で、お互いに企業文化も利害も異なります、ただ、街づくりというものはとても大きなテーマで、多くの企業・人の協力が不可欠です。今後も、多くの方々と共に、プロジェクトを進めたいですね」(小嶋氏)

短期的KPIより長期的KGIを重視

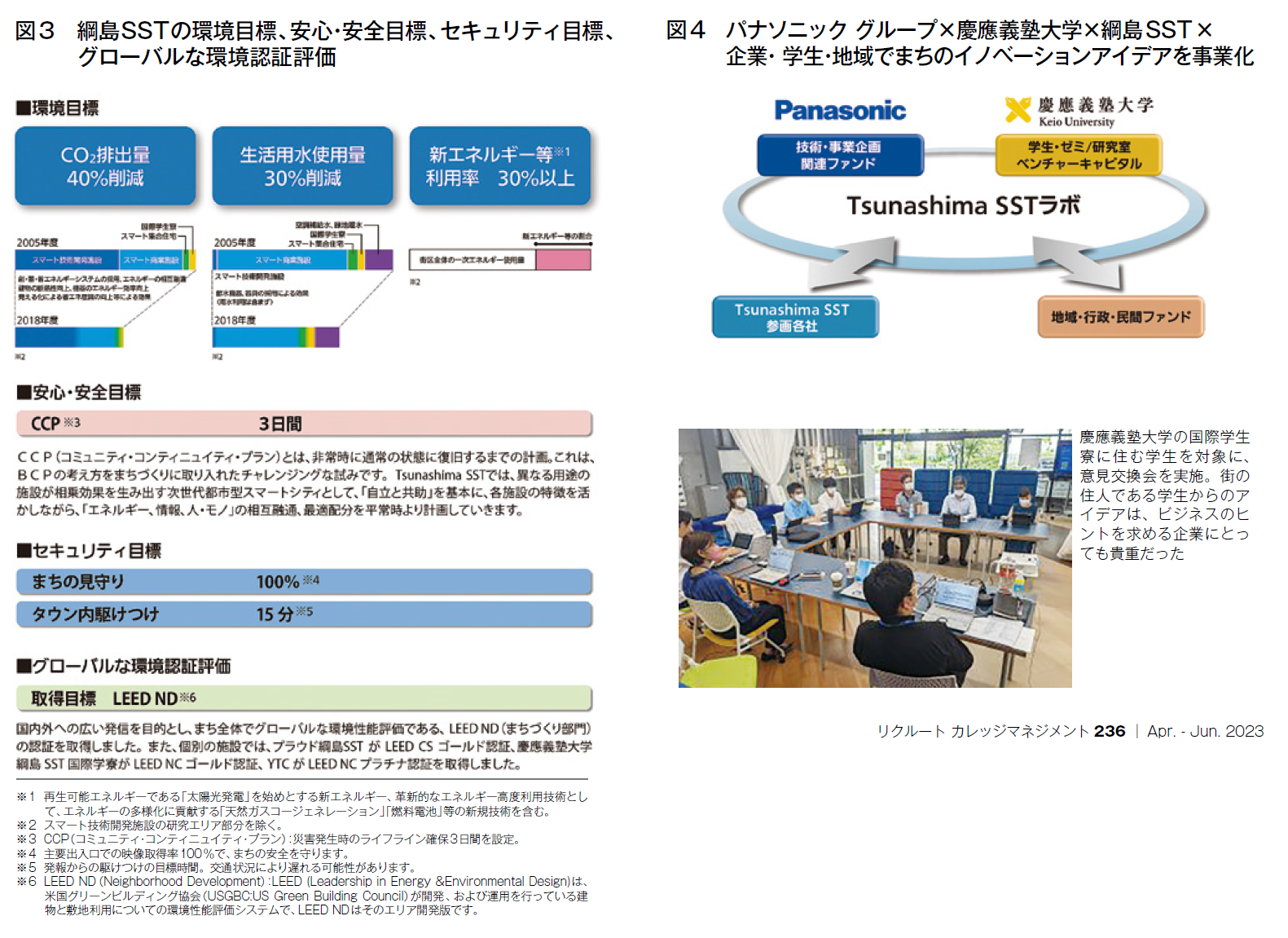

綱島SSTでは、二酸化炭素排出量減等を目指す「環境目標」、災害等が発生した際に3日間で通常の状態に復旧できるという「安心・安全目標」、トラブルの通報を受けてから15分以内にガードマンが駆けつける等の「セキュリティ目標」を、街全体で設定している(図3)。ただし、これらの目標はあくまで通過点に過ぎないというのが、関係者の共通認識である。

「綱島SSTは『サスティナブル・スマートタウン』と銘打たれているとおり、長く持続させることを目指しています。そのため、目標を達成したらそれで終わりということではありませんし、数値目標の達成だけでプロジェクトの成否が決まるわけではないと、私自身は考えています」(小嶋氏)

企業や大学、地域等が、それぞれ持ち味を発揮しながら、終わりのない共創を続ける。そうした中では、短期的なKPIより、人々の交流を促して地域に貢献する、他社や大学等とコラボレーションしてイノベーションの芽を見つける等の長期的なKGIを実現することのほうが、より大切だという考えだ。

大学とのコラボは企業にとっても有益

綱島SST には、慶應義塾大学が「アドバイザリ」として参加している(図4)。パナソニック グループは、同学の教員と学生のどちらとも共働していると、小嶋氏と同じ部署で綱島SST を担当している松並由恵氏は語る。

「例えば工学部の先生と一緒に、住民の行動データをIoTで取得する取り組みを進めています。また経済学部の先生とは、そうして得られたデータを使って住民同士の交流を促す実証実験を行いました。一方、学生さんとは地域活性化のアイデアを出し合ったりするワークショップを一緒に開いたり、学生寮での実証実験に協力してもらったりしています」(松並氏)

協議会のつながりを通じ、パナソニック グループから慶應義塾大学に協力を仰ぐケースもあるが、パナソニック グループが主体的に動いて協力相手を探す機会も多い。

「慶應義塾大学の理工学部・理工学研究科は毎年、研究成果を発信する科学技術展『KEIO TECHNO-MALL(慶應科学技術展)』を開催しています。こちらに足を運んで先生を見つけ、コラボレーションをお願いしたこともありました」(松並氏)

現時点ではパナソニック グループから慶應義塾大学側にアプローチする割合が高いが、今後はさらに、大学からの発信をきっかけにした新たな共創の機会が増えればと、パナソニック グループ側では期待している。

「先生や学生さんが今、どんなテーマに関心を持っているか。また、研究がどこまで進み、何が実現できているのか等の情報をたくさん頂ければ、企業側も一緒に仕事がしやすくなると思うのです。

その意味で、学生さん向けのワークショップやインタビューから新鮮な気づきを得られることはたくさんありますね。例えば、学生寮では春・秋になると多くの退寮・入寮者が出ますが、このときに大量の生活雑貨が捨てられるのです。これらを有効活用する方法はないかと学生さんから提案を受け、アピタテラス横浜綱島で定期的に開かれていたフリーマーケットに、学生さんの生活雑貨を出展する仕組みを整えました。

大学の先生と企業が共働することで、研究的な成果が得られるケースはもちろんあります。しかし企業にとっても、学生さんと触れあう機会は貴重なのです。そこから、新ビジネスや若者向けマーケティング施策につながるヒントが得られるのではないかと、私たちは期待しています」(小嶋氏)

大学に対し、人材輩出面での期待も大きい。サステイナブルな街を作るには、将来の担い手が不可欠だからだ。また、高校生以下の世代に対しても、街づくりやSDGsに掲げられた社会課題に興味関心を持つきっかけとなったり、綱島SSTに愛着を持たせたりするような取り組みを行っているそうだ。

最後に、綱島SST のようなプロジェクトで活躍できる人材はどのようなタイプなのか聞いた。

「先ほども申し上げたように、街づくりには多くの企業や人と力を合わせることが必要です。ですから、多様な人を受け入れられる柔軟性や、チームワークを発揮できる人が向いていると感じます。またほかの共同プロジェクトに比べ、街づくりは大規模で長期間にわたるため、途中で方針がぶれやすい面もあります。そのため、意志の強さも必要かもしれません」(小嶋氏)

ビジネスソリューション本部では共創プロジェクトを進めるうえで、『マッチングとコーディネートをする力』『ビジネスをプロデュースする力』『プロジェクトをマネジメントする力』の3つを重視しているという。

マッチングとコーディネートをする力を伸ばすためには、社会課題を意識し、常にイノベーションを心がける姿勢を持つことが大切だ。また、ビジネスプロデュース力とは、様々な状況を見定め、そこから課題を抽出して解決方法を見つけること。そしてプロジェクトマネジメント力は、多様な企業や人々をファシリテートして1つの方向にまとめる力である。これらの素養が多くの企業が求められているものと言える。

SDGsに掲げられた大きくかつ複雑な課題を解決し、社会の持続可能性を高めるためには、綱島SST のように、複数の企業・団体が一緒に取り組むことが不可欠となるだろう。多様なステイクホルダーが連携することはもちろん容易ではないが、共創を機会と捉えてプロジェクトを推進しイノベーションを生み出そうとする企業の事例から得られるヒントは多そうだ。

(文/白谷輝英)

【印刷用記事】

社会課題を解決し、次なるイノベーションの芽を見つける 産官学民のコラボレーションを推進/パナソニック グループ