【対談】吉武博通氏×石原直子氏/デジタル人材育成のために大学と企業が進むべき方向性

予測困難で複雑な時代を切り開くカギとなるデジタル人材を、大学教育で、そして社会全体で、どのように育成していくべきなのだろうか。デジタル人材が必要とされる背景や育成すべき人材像について改めて踏まえながら、進むべき方向性について二人の有識者に語って頂いた。

小林 現在、デジタル人材の育成が急がれていますが、そもそもの時代的・社会的背景にはどのようなことがあるのでしょうか。

石原 日本においては、2018年にDXというワードが頻出するようになりました。しかしながら、実際にはDXへの準備は進んでおらず、「DXは重要だろうが、我が社は直接関係ない」と考える業界や企業が多かったと思います。ところが2020年に始まったコロナ禍で、デジタル化やDXは全ての業界に関係があるということが浮き彫りになり、一気に誰しも避けて通れない課題として突き付けられたわけです。この機に変革しなければ市場競争に負けてしまうという意識が急激に高まったのが2020年です。

しかし、いざDXに取り組もうとなったその時に全ての企業に立ち塞がった壁が、「誰もデジタルを分かっていない」ということ。DXの構想をダイナミックに描き、スピーディに実装する人材を育成してこなかったということに気づいたというわけです。

小林 少し前まではデジタルに関わるのは一部の人という認識があったと思いますが、多くのデジタル人材が必要になったきっかけはあるのでしょうか。

石原 通信技術の飛躍的な進化とクラウドコンピューティングの誕生によって、一気にデジタル化の範囲が広がったということなのではないでしょうか。かつては企業や組織が、自前のシステムやインフラを独自に開発して運用するという世界でしたが、クラウドという「WEBの向こう側にある、外部の汎用ツール」を使い、重くて大きなデータも処理できるようになりました。そしてもちろん、クラウドが機能する前提となっているのがWi-Fiや5G等の通信環境の進歩です。

小林 それまでは開発言語や機械に詳しい人がIT人材の要件だったわけですが、クラウドや通信技術の進化でスムーズにやり取りできるようになり、求められる人材が変わってきたわけですね。

石原 これまでは、サーバーを構築してオリジナルなシステムをSIer(システムインテグレーター)に発注し、何億円という費用を掛けて、数年にやっと1回というサイクルで、自社オリジナルのシステムを構築するという方法しかなかったのですが、クラウドであれば、その提供者側が新しい機能を次々と搭載・刷新してくれる。つまりシステム開発の概念が大きく変わったことで、ビジネスの生産性が大きく向上したわけです。

小林 吉武先生は、企業と大学の両方で改革に携わってこられましたが、システムのあり方等もそうですが、時代の変化についてどのように見ていますか?

吉武 私が勤務していた新日本製鐵もそうですが、昔の日本企業はシステム化に貪欲で、海外と比較しても進んでおり、ITやソフトウエアの知識を持ちながら、企業の業務に精通している優秀な人材が活躍していました。しかし、システム部門の分社化を進めたことで、業務を理解したうえでシステムを変えていける人材が自社内にいなくなり、外に丸投げする流れが加速しました。さらにその結果として、外部の技術革新と業務の変革、2つの距離が離れてしまった。かつて先進的だった日本が、DXに遅れを取った背景はここにあると考えています。

小林 なぜ分社化が進んだのでしょうか。

吉武 日本においてIT部門は特殊な位置にあり、経営から評価されづらい。評価されなかった彼らは、自らが主役になるために別会社を作っていったのです。しかし、システム部門を重用し評価する企業は、ITを活用したビジネスプロセスの革新が進みやすいのが実情です。ITに精通した人をどのように処遇し、評価していくかというところに、日本のデジタル化を進めるうえでの課題があるのではないかと感じています。

石原 日本では、システムはあくまでコスト低減のために導入するものであり、儲けるためにシステムを使おうという発想がありません。ですから、システム部門の成果も「どれだけコスト削減できたか」という観点で測られてしまいます。システムのこと、デジタルのことが分かる人材は、あくまでコスト削減の推進者だという考えが抜けきれない。それが日本の状況だと思います。

小林 石原さんは、海外と比較したときの状況はどう見ていますか?

石原 日本は立ち遅れたままで、巻き返しを図れていないと考えています。

スイスで行われるダボス会議(世界経済フォーラムの年次総会)で2018年から4年にわたって「リスキル革命」と題したセッションがあり、デジタル人材の不足や、デジタル時代において大量のテクノロジカル・アンエンプロイメント(技術的失業)が生まれる危機感から、多くの人をいかにリスキルするのかについて議論されています。アメリカでも、400以上の会社で1600万人リスキリングの機会を提供すると明言されています。

また、アメリカでもヨーロッパでも、金融機関やメーカー等、いわゆる事業会社が、自社のデジタル環境を変革していくために、自社内でSEを雇用する傾向が増えてきています。

吉武 坂村 健先生(東洋大学情報連携学部長・工学博士)が『DXとは何か』という本を出されていますが、その中で、アメリカでは社内でシステム開発できる企業が50%、日本は10%未満と書かれています。行政分野でも、IT部門の職員比率がシンガポールでは7%、ニューヨークやパリは1%程度、東京は0.3%。つまり日本では、企業でも自社で開発ができない、行政ではそもそもITを推進する人材すらいないという状況です。

新しいビジネスが日本から出てきていない、DXの推進とデジタル人材の育成が急務だ、と盛んに言われており、経済産業省も「順当に行っても2030年にIT人材が45万人足りない」と発表しています。しかし、そこでのIT人材というのは、どういう人材のことを意図するのでしょうか。既存のIT技術だけでなく、AIやデータサイエンスに関わる人材も含めて、どういう人材が必要なのかをきちんと議論し、どう育てればその人達が社会で活躍できるのか、評価されるのかも含めて考える必要があると思います。

小林 今、吉武先生から「デジタル人材」とはどのような人材なのかというお話が出ました。石原さんは経済産業省の「デジタル時代の人材政策に関する検討会」の委員として、「デジタルスキル標準」の策定にも関わっていましたが、そのあたりはいかがでしょうか?

石原 技術やビジネスの進化のスピードは速いので、デジタル人材の要件というのは、瞬間を切り取ったものでしかないでしょう。3カ月後には変わっているかもしれないというぐらい、変化の激しいものだと思います。

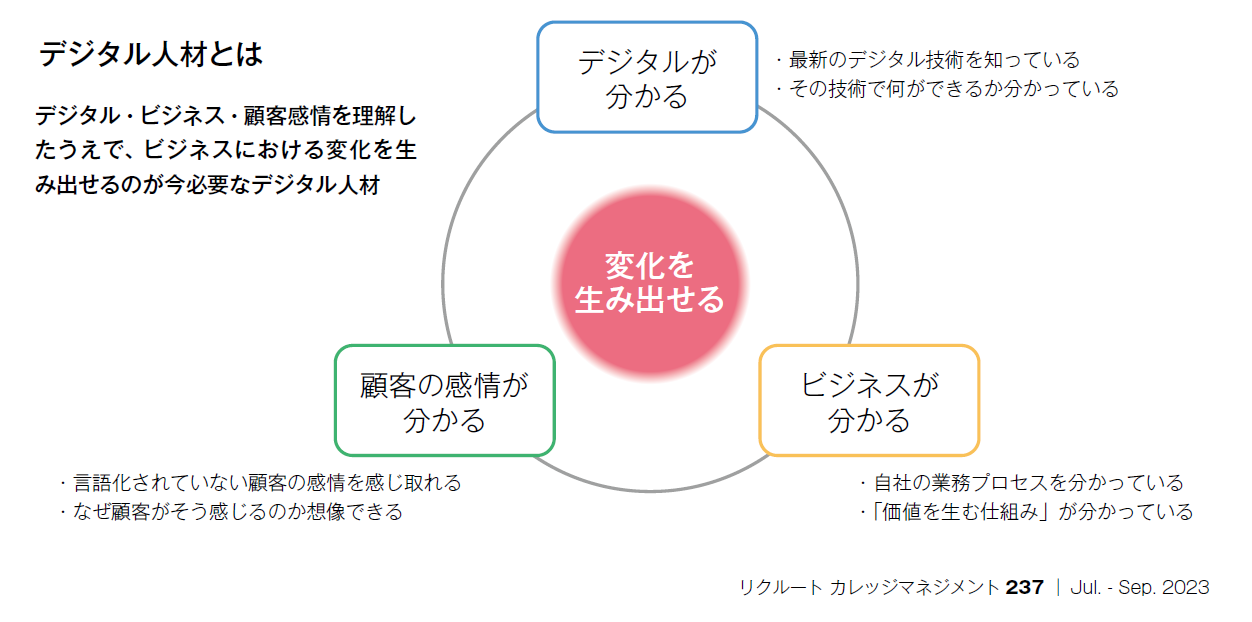

だからこそ、「最新のデジタル技術を知っている」「そのデジタル技術で、何ができるのかを考えられる」ことがデジタル人材には必要だと思います。それは、大規模言語モデルを作れなければいけないとか、技術的な面で自ら手を動かせなければいけないというわけではありません。

私がいつも不可欠だと言っているのは「顧客について、感じ取る力」。顧客というのは、必ずしもエンドユーザーだけでなく、社内で連携する人も含めた捉え方です。顧客の感情を察知する観察力と、その理由は何だろうと考える想像力。デジタルとは一見関係なく思えるかもしれませんが、実は問題解決のためには、そこが最も大事な力だと私は思っています。

小林 非常に分かりやすいと思います。大学の受け止め方はいかがでしょうか。

吉武 やはり今の若い世代にとっては解決困難な問題が山積するなか、諦めずに社会で活躍するための武器として、3つのことが必要だと思うのです。

1つは諦めずに変革していくのだというマインド。2つ目は業務を熟知し、何を変えれば良いかを提言できること。3つ目として、その変革を実現するための最先端のデジタル技術を分かっていること。社会に出て、また新たにその武器を磨く必要があったなら、大学や大学院で学び直せばよいと思います。

石原 まさに「今必要なスキルが手に入る大学」なら、誰しも行きたいと思うわけですよね。もっと学習者の絞り込み等、戦略的にならなければいけないと思います。

吉武 学習者ももっと明確に目的意識を持つべきだし、大学もどのような教育がキャリアアップにつながるのかを考えないといけない。企業は大学に対して厳しく要望してほしい。そこにコミュニケーションがなく、個人と、社会の現場と、大学が接続されていないのです。

小林 では18歳で入学する学生へのデジタル教育について、課題に感じることはありますか?

石原 若い世代は圧倒的にデジタルとの親和性が高いですよね。大学ではレポートを書くうえでChatGPTの使用は禁止という方向性もあるようですが、今後私達は、あのようなツールを使って生きていくことは必至。ビジネス界では使いこなしながら進化しようとしています。論文においてもツールを活用し、AIと対話しながら素晴らしいものを書けるのが最も良いでしょうし、ChatGPTにどのような質問を投げかけたのか、プロンプトを一緒に提出させればいい。倫理的な問題は速やかに解決する必要がありますが、新しい人にとって、新しいテクノロジーはもはや所与。最先端の技術を使って優れた成果を出すことにもっと真剣に取り組むべきではないでしょうか。

吉武 医学知識の総量が2倍になるまでにかかる時間、つまりダブリングタイムは、1950年には50年だったものが、2020年にはわずか73日になると聞いたことがあります。当然AIをいかに使うかという発想になるわけです。知識の部分ではAIに任せながら、リベラルアーツ等を幅広く学び患者と向き合う力をつける。ほかの分野の研究者も、デジタルをどのような目的のもとで活用し、どのような教育をしていくべきかを改めて考え直す必要があると思います。

小林 さらに伺いたいのが、文系におけるデジタル人材というのは、どういうことが求められるのでしょうか。

石原 そもそもどの学問も論理構造の上に立つわけだと思いますし、文系だから苦手だというのはステレオタイプなイメージに毒されていると思うのです。一方で、逆説的な話にもなるのですが、デジタル側のインターフェイスや利便性が良くなって、ユーザーフレンドリーかつ直感的なものになっていくと思います。特殊な言語の修得が不要になったり、ノーコードやローコードでの開発手法が進む等、いわゆる文系にとってのハードルは下がるのではないでしょうか。

小林 法学×デジタル、経済学×デジタルのように、学問にデジタルが掛け算になっていくということもありますね。そういった掛け算を進めるために大学の組織運営上求められるのはどんなことでしょうか?

吉武 やはり、学部間の垣根を下げるということでしょう。2022年10月に大学設置基準が変わり、基幹教員制度ができ、基幹教員数の4分の1までは他大学と掛け持ちできるようになり、実務家教員も柔軟に雇えるようになりました。これだけ速いスピードで変化する社会に向けて最適な教育を構想したとき、同じ学部内の人材だけで対応するのは無理なのです。学部外の人にも入ってもらい、全学で取り組む必要があります。そうなると、やはり学長のリーダーシップが、ますます問われてくると思います。

大学の外で知識が大量かつ急速に生産される時代において、大学の教育研究のあり方を問い直す必要もあると考えています。

小林 大学だけでなく企業も含めて、デジタル人材の育成に向けて取り組むべきことはありますか?

石原 企業側では「自社の人材は、自分達で教育します」と言っていますが、先輩から学ぶという日本企業のOJTはデジタル面ではほぼ機能しないと言えるでしょう。デジタルについては会社の中の誰も分かっていないわけですから、当然外に出て学んでもらう必要がある。企業側はもっと必死に、必要な知識の獲得に向けて動くべきです。企業も大学も、待ったなしなはず。危機感を持って、虚心坦懐に垣根を取り払って会話することが必要だと思っています。

小林 学部に閉じることなく、また大学内や企業内だけに閉じることなく、デジタル人材の育成に向けた社会全体でのコミュニケーションが必要ということですね。

本日はありがとうございました。