DXによる新たな価値創出[7]業界課題を解決する建築教育のアップデート/工学院大学 建築学部

業界起点でデジタル教育を導入

工学院大学建築学部は、2022年秋より新たな教育に着手した。「デジタルと専門分野の掛け合わせによる産業DXをけん引する高度専門人材育成事業」採択プログラム「デジタルツインラボを活用した建築デジタル教育」である。

事業の詳細に入る前に、建築業界の課題を3点挙げておきたい。まず、2024年4月以降適用される「時間外労働の上限規制」(原則月45時間、年360時間)。2019年から導入され、長時間労働が常態化している建設業には5年間の猶予が与えられたが、現在も対応できているとは言い難い。生産性向上と工程の効率化が急務なのである。次に、熟練工の大量離職。業界団体によると、2014年度に343万人いた技能者のうち109万人が高齢化によって2025年度までに離職するのに、29歳以下の労働者が全体の10%に満たないという統計もある。技術・知識・ノウハウの継承に課題が大きい。また、現状建設業においては会社に抱える技術者の数に応じて受注できる工事の量がほぼ決まってしまうため、そうした面でも問題である。最後に、こうした明らかな課題があるにも拘わらず、DXが一部の大手企業しか進んでおらず、業界の大半を占める中小企業では旧態依然の業態が主流であることだ。工学院大学が挑戦するのはこの領域の人材育成のアップデートである。

BIMによる建築教育のアップデート

事業を牽引する岩村雅人教授は株式会社日本設計の出身で、建築におけるDXを様々手掛けてきた人物だ。そのうちの一つがBIM(Building Information Modeling)である。BIMとは、専用ソフトを使って、「情報」を持った建物の3次元モデルを作成し、設計から施工、維持管理、建物のライフサイクルを通して活用することで、業務を効率化するシステムのこと。単なる3Dとは一線を画し、設計では、建物の性能・仕様の最適化、意匠・構造・設備のデータ整合性を確認したり、施工においては、工事着手前にコンピュータ上で段取りをシミュレーションして工程計画を練ったり、様々な活用方法がある。「従来、最適化や整合性の確認は、熟練者の「勘」や「経験」による部分も多かったのが実際です。今後、熟練者の減少することを考えると、その勘と経験の世界をデジタルシミュレーションに置き換え、継承する必要があるのです」(岩村氏)。BIMはプログラミングやシミュレーションとの連携にも優れており、条件の変化に応じた建築の変化をシミュレートすることも可能だ。

また、建物の形状モデルに材料やコスト、品質といった属性データを関連づけることで、多様な情報を統合的に管理することができ、完成後の維持管理等にも継続的に利用できる。「家電製品は古くなって、駄目になってから取り換えることができますが、建築物には、駄目になってから換えるのでは駄目なものが多くあります。例えば手術室で電源が落ちたら、データセンターで機器を冷却する空調が切れたら、一大事です。つまり、建物は、耐久サイクルをデジタル管理することの必然性が高く、使用する部材の品番や使用期間、故障履歴といったログを一元管理することが望まれます。BIMはそうした維持管理にも連動する建物情報の統合プラットフォームとして使えるわけです」。BIMは海外では主流だが日本での導入はまだまだ限定的であり、今後広く普及することで建設業界全体のDX化、業務効率化が期待されている。単なる便利ツールではなく、建築プロセスの再構築と産業DXに欠かせないプラットフォームとして、国も建築・土木での普及を強力に後押ししている。

現場を知る教員による実践的な教育展開

日本でBIM導入が遅れている理由について、岩村氏は「日本の技術者が優秀だから」とパラドックスを呈する。日本では、技術者が優れ、「経験」を基にした検討の水準も高いため、わざわざBIMデータにせずとも従来の2D図面上でも細部まで検討し、精度の高い建築を造ってきた。結果、BIMデータの活用が遅れたというのだ。背景には、海外では、デザイナーとエンジニアリングは分業され、エンジニアリングは建築学科出身ではなく電気や機械出身も多いが、日本は建築学科出身者が大半であり、関連する全ての学びを経ており、どの分野にもまたがる精度の高いものを既に描けていたという事情もある。「同じ人数で同じ時間をかけられるならそのままでもよかったのかもしれませんが、いよいよ人が減り、生産性向上も突きつけられているなか、業界を成り立たせるにはBIMの活用は必須と言えます」と岩村氏は言う。また、都市防災や生活自体のデジタル化が進むことを見据えても、都市データに建物データを連携し管理する体制は絶対必要だという。

こうした事情を鑑みれば、デジタルの得意な人がデジタルをやるのではなく、全員がデジタル前提のスキルセットを持たなければならない。どのような教育によってそれを可能にするか。

今回の事業採択に向けた体制構築に当たり学内で立ち上げたデジタルタスクフォースでは、担当教員全員がデジタルに精通しており、教員の属人によらない大学としての体系化された教育を設計できたという。また、工学院大学は民間出身の教員が多いのも特徴だ。「実践の場にいた方々が多いため、現場に即したカリキュラム設計が可能です。事業の成果検証で外部委員に見て頂いた時も、『大学でここまで実務に近い実践的な内容ができるのか』とお褒めの言葉を頂きました」と岩村氏は話す。

デジタルとフィジカルの双方を行き来できる教室群

今回のプログラム採択を受け、工学院大学で新たに設置した「デジタルツインラボ」は、リアルの世界とデジタルの世界を双子のように連動させ、最適化する技術である『デジタルツイン』に着想を得た、実践的デジタル教育の教室群である。目玉はデジタルツインを建物のリアルスケールで実感できる、壁一面の作業空間を持つデジタルスタジオだ。日常的な授業のなかでデジタルとリアルの両面から建築物にアプローチする感覚を養う。また、複数の学生による設計の分業プロセスや施工プロセスを疑似体験し、アクティブラーニング的にBIMや3Dシミュレーションの役割を実感することができる。

デジタルで設計・制作に取り組むデジタルファブリケーションの工房も置く。また東京都新宿区の29階建て校舎における地震用加速度センサーを増強し、温湿度や風速、照度などの環境センサーを教室に設置。リアルデータを活用する。今回の事業採択を受けて、これら設備を導入した。

「最近の学生はデジタルに関する授業を見ていても、サイバー空間を実際の空間と重ねることに抵抗がない。画面の中の3D空間を素直に立体で捉えている」と岩村氏は言う。「むしろベテランの方々のほうが、3D空間をリアルと捉えることが難しいことが多い」。業界課題を解決するための教育が、奇しくも世代に合った教育になっているということだろう。その一方で、3D画面の建造物が実際にどのような質量で手触りなのか、実物ではどうなるのかといったリアリティの感覚を埋める必要があるため、ファブの施設等も整えている。つまり、「デジタルツイン」とは、フィジカル空間とデジタル空間の双方と行き来しながら、シミュレーションと具現化を重ね合わせる空間なのである。

デジタルを前提とした社会に必要な工学教育の展開

工学院大学は2021年に文部科学省「数理・データサイエンス・AI教育プログラム認定制度(MDASH)」リテラシーレベルに、2022年には3学部(先進工学部、工学部、情報学部)が応用基礎レベルにそれぞれ採択されており、今回の事業採択前から大学全体でデジタル教育には積極的に取り組んできた経緯がある。その間、建築学部は今回の採択事業に向けた検討を進めてきた。

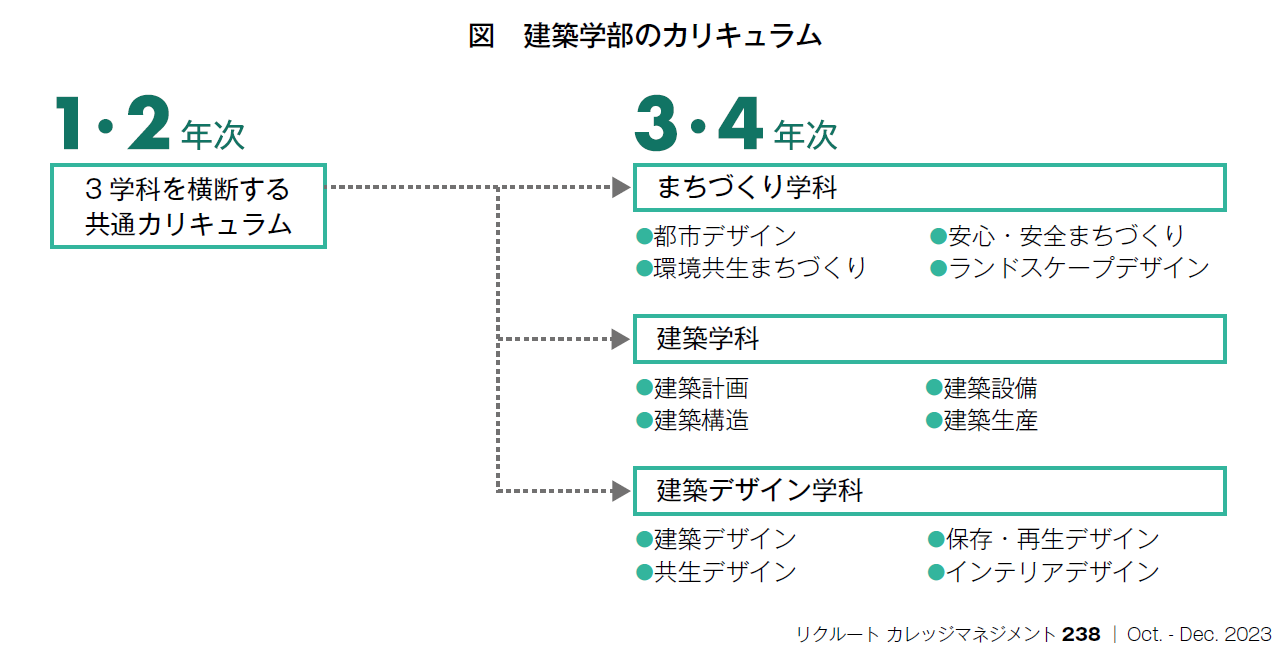

こうした動きは高校でプログラミング教育が必修化され、デジタル技術の素養を持つ学生の母数が増加することを踏まえ、これまで技術系中心だった学びが文系寄りの学生にも拡大していくことを見越している。建築学部は図の通り、1・2年次は3学科を横断する共通カリキュラムを中心に学ぶため、そこでデジタルツールに触れることで、各専門に分かれてからもベーススキルとしてデジタルがセットされた状態になるわけだ。岩村氏は、「建築学科だけではなく、まちづくり学科や建築デザイン学科の学生も含め、構造・環境・都市等、各専門における教育DX のコラボレーションを加速化させることになる」と期待を寄せる。また、「業界課題に対して外部の専門家を呼んで部分的に学ぼうとする大学はあっても、大学教育として体系的に教えることができる大学は少ないのでは」と工学院大学の優位性に触れる。

工学院大学は、「事業・実務をリードし、21世紀型ものづくりを支える工科系人材育成」をミッションの一つとして掲げている。大学として、次世代エンジニアのスキルセットをチューニングしていこうという文脈に、今回の事業採択があるように思われる。これまでは入社後に教えるしかなかった業界からすれば待望の人材育成スキームと言えるのではないだろうか。こうした教育を受けた学生の今後の活躍にも注目したい。

(文/鹿島 梓)