【Interview】女性の数という「景色」だけでなく 「組織」「知識」も変えていく取り組みを/九州大学男女共同参画推進室教授・河野銀子氏

理系分野で活躍する女性を増やすために、大学ができること・やるべきことは何か? 社会や労働市場における理系女性をとりまく現状と課題、その解決策について、教員や研究者のキャリア形成、高校と大学の接続、及び科学技術とジェンダーに関する政策等の研究に取り組んでいる九州大学男女共同参画推進室教授・河野銀子氏に伺った。

タテにもヨコにもダイバーシティが進んでいない日本の労働市場

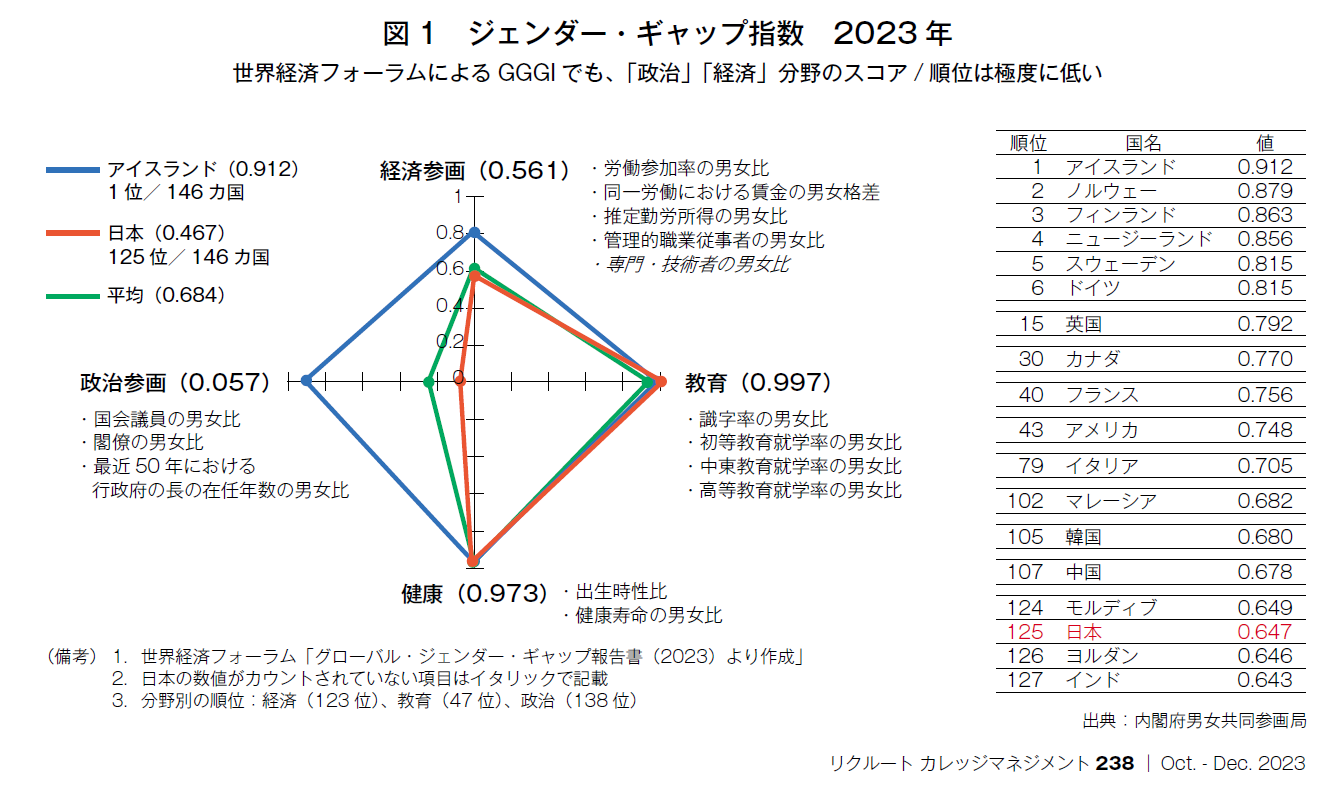

まず、社会及び労働市場における女性の活躍機会の現状について河野氏に聞いた。ジェンダーの観点から河野氏が指摘するのは、「垂直・水平方向共にジェンダー・ギャップが大きく、ダイバーシティが進んでいない」ということだ。「政治家や経営者といった威信や収入の高い職業、また、各職業・組織における高い地位の女性が少ないという垂直的な偏りと、特定の職業領域、特に高度な知識や理系的知識・技術を必要とする専門的職業に女性が少ないという水平的な偏りのどちらもが存在している」と河野氏は指摘する(図1 ジェンダーギャップ指数2023)。

さらに、労働市場におけるジェンダー不均衡の特徴として、①女性が多く従事している産業の多くが脆弱な産業であること、②女性における非正規雇用率の高さ、③管理職における女性比率の少なさの3点があると河野氏は話す。

「2021年の『経済センサス-活動調査』において従業者数全体に占める女性の割合が50%を超える産業は『医療、福祉』『宿泊・飲食サービス業』『生活関連サービス・娯楽業』等の対人・ケア系で、『電気・ガス・熱供給・水道業』『建設業』『運輸・郵便業』『情報通信業』などのインフラ系は30%を下回っている。対人・ケア系の業種は有期雇用が多い傾向にあり、社会・経済に大きな変化があった際には失職しやすい。また、女性の正規雇用比率が25歳~29歳をピーク(2022年は59.7%)に低下するLカーブ問題は深刻で、女性が経済的に自立しづらい状況になってしまっている」と河野氏。

そして、こうした労働市場における女性をめぐる課題に対する大学の責任として、「大学及び大学院進学率における男女間の格差や専攻分野におけるジェンダー不均衡を背景に、大学が大卒労働市場に送り出す人材自体が偏っているために、大卒労働市場におけるジェンダー不均衡に加担してしまっており、労働市場を変えることができていない」と河野氏は指摘する。理系分野における女性学生の少なさも、この偏りの一因と言えるだろう。

初・中等教育段階で文理が「未定」の女子に対するアプローチの必要性

では、理系分野で活躍する女性を増やしていくにはどうすればいいのか。教育段階ごとに伺ったところ、まず、初・中等教育段階における課題として河野氏が挙げたのは「理数系科目を将来に生かそうと考えている女子が、男子よりも有意に少ないこと」であった。OECDの調査結果を見ると、数学的リテラシーや科学的リテラシーにおいて習熟度レベルの上位層に入っている日本の生徒のうち、「30歳で技術者や科学者として働いていることを期待している」のは、女子では約30人に1人と、男子の10人に1人に比べて少なく、さらに「ICT関係の職業に就くことを期待している」のは、男子が6%に対して女子は1%と、極めて低い状況にある。要因として「意識面に格差があることが諸研究から指摘されている」と河野氏は話す。「理工系の進路や職業は、主に男性が選択するものである」といった固定概念のある環境等が、女子を理工系の進路から遠ざけているわけだ。

この点で、女子に対して理系の進路の魅力を伝えるような積極的な声かけや、ロールモデルの提示等の取り組みを行っていくことは「現時点では必要」と河野氏は話すが、現状の取り組みの問題点も指摘する。具体的には、提示するロールモデルが素晴らしすぎて「私には無理」と逆効果になってしまうケースがあることや、元々理系の進路への関心が高い児童・生徒にしかアプローチできないケースが多いこと等だ。「例えば、中学生女子の32%は、文理タイプの自覚が『どちらともいえない/わからない』という状態にあるが、その多くが高校で『文系』に変化していると読み取れる調査結果がある(※)。この『どちらでもない/わからない』という生徒達が理系を選択肢に考えられるようなアプローチの仕方を考えていかなければいけない」と河野氏。

理数系教科の内容・教授方法にジェンダー視点を取り入れる研究を

また、「欧米が70年代から取り組んでいるにも拘わらず、日本ではまだ取り組まれていない根本的な施策」として、「理数系教科の目的や教授内容、教授方法、評価方法にジェンダーの視点を取り入れること」を河野氏は説く。「教員が何も意識せずに授業をすると、教員と生徒のやりとりの3分の2が男子と行われているという結果が欧米の複数の国で見られている。日本でもこういった研究を進めて、知らず知らずのうちに男子生徒の経験や視点を標準とみなしていないか常に見直すことが必要。また、イギリスやアメリカで実践されている『女子が興味を持つ算数・数学の授業の仕方』『物理に女子を惹き付けるための教材の作り方』等の研究を日本でも理科教育学や数学教育学の分野で進めていかなければ、根本的な改善にならない」と力を込める。

加えて、女子にとって最も身近なロールモデルである理数系教科の女性教員を増やすことや、今、世界でジェンダード・イノベーションズが重視されていることを教員が生徒に伝えていくことも重要だという。「日本の中学・高校の理数系教科の女性教員比率は3割にも満たない。解決できてない優先課題の一つ」と河野氏は指摘する。

大学では、女性教員・学生ともに数・比率を上げる施策を

次に、高等教育段階における課題として河野氏が挙げたのは、「垂直方向にも、水平方向にも男女の偏りが大きいこと」であった。

垂直方向の偏りは、大学進学率の男女差に始まり、学部生、大学院生、そして、助教から学長に至るまで、教育段階や職階が高くなるにつれて女性比率が低くなっている現状がある。水平方向の偏りについては、女性の進学率が上がっているにも拘わらず、女性の学部生におけるSTEM分野を専攻する学生の割合に大きな変化がないことを河野氏は指摘する。国の政策として理系進路選択支援事業が始まった2008年と2022年を比較すると、理学は2.0%→ 1.8%、工学は4.2%→ 5.0%で、大きな上昇は見られず「これまでのやり方ではダメということ」と河野氏は話す。

では、この偏りを改善し、理系分野で活躍する女性を増やすには、大学はどのような取り組みを行うべきか。河野氏が提言するのは、①理系に限らず正規職の女性教員を増やす、②分野によっては学部・大学院の女性学生比率向上策を講じる、③女性の大学進学率が向上しても女性学生に占める理工系割合が増えていない原因を大学ごとに解明する、の3つだ。「女性教員の数は増えているものの、非正規雇用や任期付き雇用が多い現状では上位職や管理職は増えないため、正規ポストでの雇用を増やす必要がある。ただし、分野によっては博士課程までの女性が少なく女性教員増につなげられない状況があるため、②が必要。そして、②を行うには③が必要だが、女性学生に占める理工系割合が増えない原因は大学の入試難易度によって異なってくるため、個別に分析が必要」と河野氏は説明する。

他方で、女性の数や比率だけを追うことへの警鐘を河野氏は鳴らす。「数だけを増やそうとしても、少し増えたらまた減ってしまったり、男性を標準とした組織の制度や風土に阻害されて女性が働き続けられなかったりすることは、既に数を増やす施策に注力したイギリスやアメリカが経験済。われわれはその失敗を生かすべき」と話す。

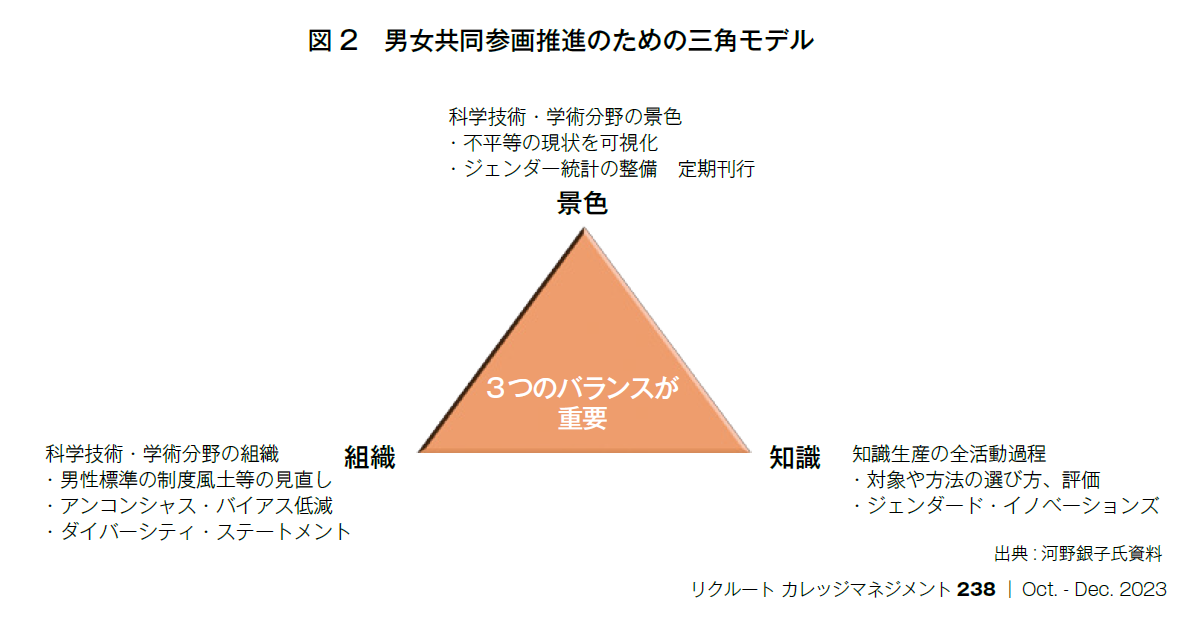

そこで河野氏が提示するのが、組織の数的なジェンダーバランスという「景色」に「組織」「知識」を加えた3つのバランスを整えながらジェンダーバランスを改善していく「男女共同参画推進のための三角モデル」(図2)だ。「数を増やしていくには、組織の制度や風土に埋め込まれたジェンダーステレオタイプやアンコンシャス・バイアスに気づき、低減させる、また、研究対象の選択や研究方法等知識生産の全てのプロセスにおいて、知らないうちに男性が標準になっていないか確認する、あるいは、科学研究や技術開発に積極的にジェンダー視点を導入するジェンダード・イノベーションズを行うなど、組織や知識が変わらないとうまくいかない」と河野氏。

組織変革のための具体的な取り組みとして、アンコンシャス・バイアスの低減のほかに、欧米で取り組まれ始めている、大学に新たに入ってくる教職員に組織のダイバーシティ推進のためにできることを表明してもらう「ダイバーシティ・ステートメント」の導入や、教員の評価方法の変更等も挙げる。「実績の数だけでなく、研究の将来性や独創性も評価していけば、育児休業等でブランクのある教員が不利になることも減るだろう。また、管理職の候補者を選ぶ際に男女比が半々になるように意識的に声かけをしていくことも、できることだ」と河野氏は話す。これらの取り組みが広がることを期待したい。

(文/浅田夕香)