探究による大学経営の新たな価値創出/桜美林大学 学長 畑山浩昭

大学経営者は「探究」をどのように捉えればよいのだろうか。その参考に、桜美林大学(以下、桜美林)をご紹介したい。

桜美林は、ディスカバ!を軸にしたキャリア支援・高大接続活動(※1)、

2021年度から実施されている探究入試(※2)等を展開しており、2023年度には教育探究科学群を設置予定で、

高校までの探究を大学教育につなぐ動きを多面的に手掛けている。

「探究活動を大学教育に接続する」ことを前面に押し出す大学は全国的に見てもまだ少なく、

新課程導入による学びのパラダイムシフト著しい高校からは大好評だという。

一方で、一定の経済合理性も必要となるであろう大学経営において、探究はどのような意味を持つのか。

「個別最適な学び」の実現と「大学経営」の両立をテーマに、畑山浩昭学長にインタビューした。

探究に振り切った教育課程を構築

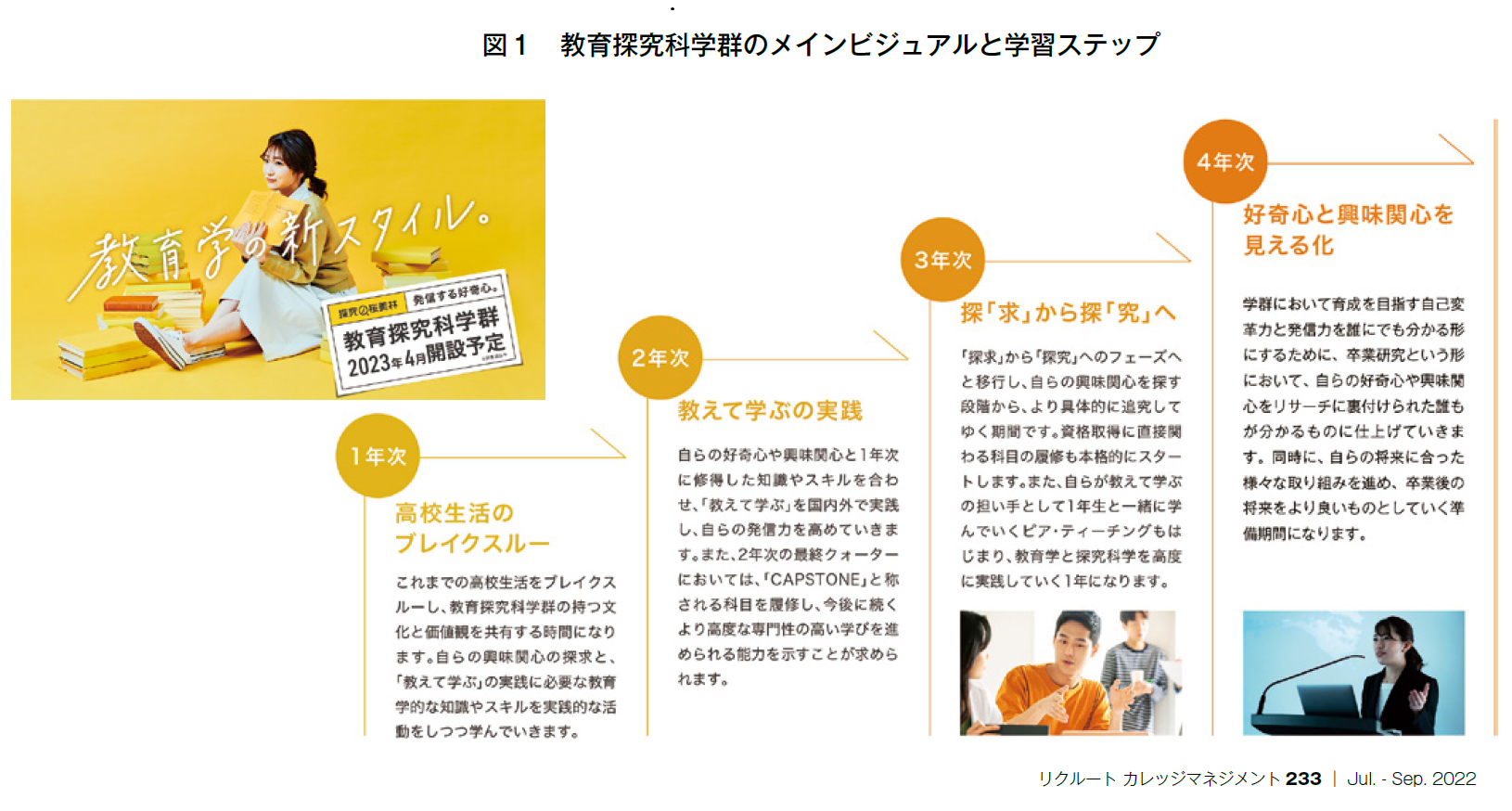

──まず、2023年度設置予定の教育探究科学群について教えてください。

教育探究科学群は本学の7つ目の学群です。探究を起点にした新たな教育学部を作ることがその中核にあります。教育学とは、個人の成長、学びの発達を司る学問です。つまり、人間のポテンシャルをどう上げるかを科学するもの。個人の問いを起点とする探究活動が、その展開と成長を科学する教育学を依って立つものにできれば、高校までの探究を学術的に引き上げるものにできるのではないか。そう考えました。

自分の問いを持つ子どもたちが問いの探索を進めていく時、教科科目を超えた活動において何を得てどう昇華していくのか。そうしたプロセスを根本的に後押ししてくれるのは教育学に基づく成長ではないか。教育学の知見を得た学生が問いを軸にそれを活用し、問いをリサーチクエスチョンに昇華していく。それを念頭にチームでインプット・アウトプットを繰り返すことで、大学らしい探究スパイラルが回っていくのではないか。

──探究活動に振り切った教育課程を組むうえでの工夫はどんなものがありますか。

教育探究科学群は教育学の知見を学生が使うことに重きを置いています。学問パッケージとしての教育学を学ぶことが目的ではない。そうした活動に身を投じる設計にするには、資格取得目的・教職課程ありきの従来型の教育学部体系では物理的に不可能です。また、学群設置の目的が「探究を起点にした新たな教育学部を作ること」である以上、教職のために探究活動の時間が削られることがあってはならない。学生がカリキュラムの中で思いっきり教育学に基づく探究をできるようにしたい。そのため、教職課程は設けていません。そうした課程であることに戸惑う方もいますが、本学としては既存の教育学部のアップデートを図っている気概なので、大いに新しい議論が起こってほしいですね。新しい学群ができるプロセスもどんどん外に見せていきたいと考えています。

──新学習指導要領の文脈で言い換えれば、リサーチクエスチョンをもとに主体的・協働的な学びを実践する学群が教育探究科学群というわけですね。こうした学びで培われる力とは何でしょうか。

それは、「自分の人生を自ら生きる力」です。自分の人生をきちんと設計する力の土台を鍛えることが学群の目的とも言えます。学生には学問としての学問を学ぶのではなく、もっともっと自分に寄せて勉強してほしい。自分にとってこの学問は何なのか。この事象はどういう意味を持つのか。それは何故なのか。そうした思考には哲学や教育学の観点が効きます。また、対象に直接的に係る学問を履修していなくても、抽象化・構造化する力がトレーニングできていれば、あらゆる事象に対応できる人間に近づく。だからこそ、教育学を背骨にして、探究スパイラルをグルグル回す場が必要だと考えたのです。

桜美林にとって探究に注力する経営的意義とは

──桜美林が探究を経営の軸足に据える理由は何でしょうか。個別最適な学びへのシフトは、経営上の経済合理性と両立できるのでしょうか。

本学にとって探究は辞書に書いてあるような意味ではなく、「教育のイノベーション」そのものです。それを経営上重視することは、未来に必要となる視点視座を培うことであり、社会に必要な人材を育成輩出するだけでなく、そうした領域の教育研究が厚い大学へと変貌していくことを意味する。つまり、探究シフトは本学の持続可能な未来への経営的投資でもあるのです。教職ありきではない本来の教育学のスキームを探究文脈で生かし切る学群を作る一方で、これまで進めてきた高大接続事業“ディスカバ!”を継続発展させ、その経験者がロイヤリティ高い本学のファンとなって社会に散らばっていく。もちろん彼ら彼女らが入学してくれるのが一番ですが、そうでなくても、これだけ高い効果のある媒体はありません。

また、現在進めているのがサイバーキャンパス構想です。コロナ禍を契機に学生のキャンパス観は明らかに変化しました。そうした学生にどう対応するかを真正面から考えれば、デジタルシフトは必然です。オンラインならではの教育を提供しつつ、リアルな場でどういう経験をさせ、立体的に学修成果を高め、学生が自分の人生を自分で構築する力を獲得させていくのかを考える必要がある。周知の通り、デジタルは探究的な個別最適な学びと大変相性がよく、教育DXを推進することは探究のフィールドを広げることにもつながります。新たな教育価値の創出への挑戦が、探究を軸に始まっているのです。

創立以来のイノベーション:学群という学修スタイルの確立

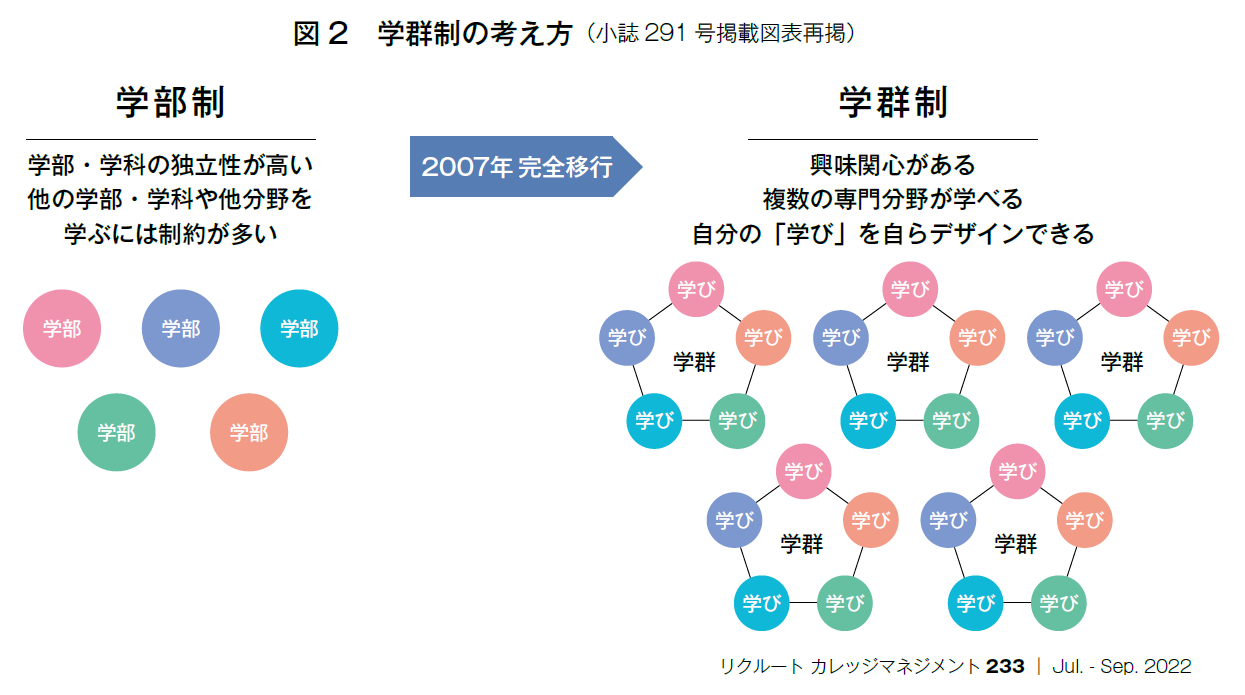

──貴学は2007年学群制に完全移行し、興味関心ある科目を横断的に選択し、自らの学びを作ることができるカリキュラム設計で、もともと探究に親和性が高い教育を展開されていました。

まさに、本学の学群制は隣接領域の専門分野へのアプローチの垣根を低くした学修スタイルです。リベラルアーツのメジャー・マイナーの組み合せで学生一人ひとりのカリキュラムを設計することを前提に、扱う学問領域を広げることでカスタマイズのバリエーションを増やし、社会変化に対応できる人材を育てていくという方向性でしたが、それでは既存の学問パッケージを修めるという発想を出ません。現在新課程で起こっていることは、課題オリエンテッドで個別最適化した学び。課題を起点にすると関連する学問は複数に、学びは教科横断にならざるを得ない。それを高校がやり始めているのです。大学ならではのフィールドの大きさだけではなく、横断的な思考の学生が大学に来て止まることがないように、学問パッケージありきではない学修スタイルの確立が大学側でも絶対に必要です。本学はそれを学群制の改革で実現します。

大学経営に問われるのは単なる企業の真似ではなく、本質をきちんと見据えること

──貴学が迅速に改革に取り組めるのは何故でしょうか。経営者として心掛けていることはありますか

本学創立者の清水安三先生は、宣教師として中国に渡った際、大干ばつを経験し、災童収容所を開設しました。本学のルーツはそこにあります。社会の状況に応じて必要なことを考え、実践できること。本学では学而事人(がくじじじん)、「学びて人に仕える」という言葉を教育思想として掲げていますが、まさに「学んだことでいかに社会に価値を創ることができるか」こそが、本学の創立以来の理念なのです。大綱化のタイミングで大学教育を供給者目線から学修者目線に切り替え、学群制に変革したことが現在の流れの起点になっています。

いつも本学が心掛けるのは、「本質をきちんと考え続けること」です。これから学生達が生きていく時代はどういう社会になるのか、そこで必要なスキルセットは何か、その修得にはどのような場と機会が適切か、本学のリソースではどう実現できるのか、すべきなのか。学生が自分の人生を生き抜く力を身につけるために、大学は何ができるのかを、常に考え続けています。水面下で様々な企みが同時並行で走っている状態を維持したい。それが改革のレジリエンスにもなります。今までのやり方の延長線上ではダメです。日本はそれで行き詰まっているのだから。経営者は本質がどこにあるのかを常に意識しないといけない。GAFAが企業の中に大学を作る時代、大学の存在意義が改めて問われている。探究もSociety5.0も、本質が分かっていないとうまくいきません。

──2021年に創立100周年を迎え、今後20年の新たな価値創出の姿を描くべく変革と進化をコアバリューとした新たな長期ビジョンを策定されました。

長期ビジョン“J.F.Oberlin Schools 2040-Unique&Sharp-”では、迅速で柔軟な組織運営のもと、ユニークな発想で超スマート社会に対応できる人材を育成、生きた学びと研究で日本をリードする「主体的で躍動感ある教育研究」を標榜しました。また、世界から人の集まる学びの場として、世界中でどんな時でも学而事人の精神で活躍する人材を育成する、「多様な価値観を尊重するコミュニティ」を作り、次の100年に向けたブランディング戦略を展開します。

本学は唯一無二の個性的な教育で変革社会をリードする人材を育成し、イノベーションとともにより進化して、世界中がキャンパスの環境を目指すべく、新たなことに積極的にチャレンジすることで持続的な発展を志向したい。学園を社会変化に適応・進化させるべく、教職員一丸となって学園を改革していきます。こうした全体構想に支えられ、様々な改革が同時並行で進んでいます。リベラルアーツ学群では入学すると人文・社会・自然領域の3つから自分の学びの中心となる1領域を選択し、3年次には3領域+統合領域(新設)の4つのうち異なる2つのカテゴリからメジャー(主専攻)とマイナー(副専攻)を選択する仕組みに変えました。30のプログラムを掛け合わせるアプローチの幅広さが魅力です。大学院では、縦型の研究科ではなく、国際学術研究科のなかに7つの学位プログラムを置く「学位プログラム制」に移行しました。異なる分野を横断的に学ぶことができ、時代に即した融合的研究が可能になりました。長期ビジョンの「ユニーク&シャープ」の観点から大学院で提供できる価値とは何かを考えた結果がこの改革です。

大学は社会の公器として、学内のエンロールメントだけでなく、初等・中等教育と社会をつなぐ動きをしなければいけません。では、どのような軸足でそれを実現するのか。本学は全学として、探究に軸足を置いて、社会に価値を提供していくことを決めたのです。学生本位の教育を実現し、学生が自分の道を歩み始めることができるように支援し、学生がそれぞれのタイミングで開花した時に、行動できる材料としての専門性がたくさんポケットに入っている状態にしてあげたいですね。

──探究が高大社できちんとつながるかで、探究の価値が決まるわけですね。

探究について、高校で先生方が迷われるのは教科的評価ができないという点が大きい。プロセスは評価できるが、探究活動の結果出てきたアウトプットは、教科的評価が効きません。

本学はそこに、大学だからこそのフィールドの大きさ、専門性の付与に加え、多様性の中でアウトプットを出すことで磨き続けるスキームを提供したい。

大学としてそうしたポイントを決めてブランド化することで、一時的な数の増減等ではないリターンが経営側にもあります。各学問領域でとがった大学になれば、それが大学に資産として帰ってくる。それらが、これからの大学創りの布石となる投資であると思います。個別最適化した学びは、ST比は高いですが、学生が真に成長実感を持てれば、それが社会からの評価になる。翻ってコストパフォーマンスは良くなるはずです。学生が本当に育つための大学になっているかを自問自答することです。その経営に終わりはありません。

民間経営の感覚が通じることも多い一方で、大学のインジケーター設定の仕方は民間企業とはだいぶ違います。営業努力で収益を上げることはできますが、無尽蔵に入学者を確保することはできないので、KPI設定と調整の難易度が高い。持続可能な経営を考えることは学生のためでもある。そして、学生のための教育研究を展開できなければ、持続可能な経営にはならない。志願者数だけでビジネスできる時代はもう終わっているでしょう。

(インタビュー・文/鹿島 梓)

- https://souken.shingakunet.com/publication/.assets/2019_RCM219_30.pdf

- https://souken.shingakunet.com/higher/2021/06/spiral-5c58.html

【印刷用記事】

探究による大学経営の新たな価値創出/桜美林大学 学長 畑山浩昭