学修者本位の教育への転換として掲げる文理横断教育のフラッグシップ/明星大学

明星大学(以下、明星)は2023年4月にデータサイエンス学環を設置する。その内容や背景について、学環長就任予定の篠原 聡副学長にお話を伺った。

- 1964年に開学し、「和の精神のもと、世界に貢献する人を育成する」を建学の精神に掲げ、東京都・日野市のキャンパスに9学部を展開する総合大学

- 2024年に創立60周年を迎える

- 2023年、学部等連係課程としてデータサイエンス学環を設置する

学修者本位の教育への転換を目指す新ビジョンと教育目標のフラッグシップ

まず、今回の新増設に至った背景にどのような課題意識があったのか。IT人材の育成とSociety5.0への対応を掲げる国の政策を背景に、2020年に落合一泰学長が就任後公表したのが、新しい大学ビジョンと教育目標だ。新ビジョンは、①新たな時代を世界の人々と共創する大学、②多摩に根差し、地域に貢献する大学。教育目標は「生涯にわたり自律的に学び続け、みなと協働して幸福を生み出していく人の育成」であり、また学内に向けて方針として示したのが「明星大学教育新構想」。学修者本位の教育への転換を目指すため、①専門性や学部学科・学内学外の壁を越えた交差型学修(クロッシング)、②学部学科での専門的学修(セントラル)、③時代が要請する新たな課題の学修、④明星大学を特色づける学修 等で構成される、明星ならではの独自性の高い高等教育環境の形成を目指す。また、その環境としてEdTechの標準装備、デジタルとリアルの融合を掲げている。

篠原副学長は2015年から4年間情報学部長を務めており、「情報学部の中での教育改革として、統計学領域の強化等も行ってきました」と振り返る。しかし、「情報学部にデータサイエンス(以下、DS)系の新学科を作ることも考えられましたが、それでは9学部が1キャンパスに集っている明星の総合力を生かすことができない。他学部との連係・協働をしやすい学位プログラムを独立して設置するのが、新ビジョンに資する方向性になりました」と言う。新ビジョンや教育新構想により求められる全学の教育改革に資するために、2021年2月の理事会で新たな教育プログラムが必要との決議がなされ、今回の新増設につながったという。各学部を環状につなぐ学環の構想は、クロッシング教育のフラッグシップでもあるのだ。

学内のリソースを柔軟に組み合わせる学部等連係課程実施基本組織

明星のデータサイエンス学環は、2018年に出された中教審「2040年に向けた高等教育のグランドデザイン」答申を受けて2019年に制度化された学部等連係課程制度を利用する。これは、急速な社会変化や大学教育へのニーズ等の変遷に合わせた柔軟な対応として、学際領域や文理融合的な領域の教育改革を推進する目的で、従来の「学生所属組織」「教員所属組織」「提供される学位プログラム」を一対一の関係に置く原則の例外として設置された制度だ。教員は本来の所属学部と新たな「学部等連係課程」の専任教員を兼ねることができ、学内のリソースを柔軟に組み合わせた機動的な学位プログラム設置を可能とする。また、従来同様、大学として授与する学位分野等の変更を伴わない場合は届出で設置ができる。迅速かつ柔軟な設置を促すため、提出書類のいくつかが提出不要、開設の2カ月前まで届出が可能といった簡略化が図られている。

※参考:https://www.mext.go.jp/content/1413324_005_1.pdf

明星の場合、情報学部・理工学部・経済学部から教員と定員を出し合う形で今回の設置を実現した(図1)。実際の設置に当たってのご苦労を伺うと、「連係協力学部の専任教員が学環の専任教員としても従事し、両方の教員を兼務することになるので、連係協力学部全てが設置基準をクリアしていることはもちろん、学環に携わる教員のみならず、各連係協力学部が要件を満たしていることを示す必要がありました」と篠原副学長は述べる。特に困難を極めたのは、「連係協力学部の教育課程と教員名簿を提出すること」で、これについては連係協力学部とデータサイエンス学環の教育体制全てについて、開設年度の2023年度から完成年度の2026年度までの教育課程と教員配置を示す必要があったという。単純に考えて、学科を1つ設計する4倍の作業である。「このあたりが一番大変でした」と篠原副学長は回顧する。

図1 データサイエンス学環の融合的な学び(概念図)

3つの科目群の組み合せと4つの履修モデルで実現するカスタマイズカリキュラム

では、具体的な教育内容を見ていこう。篠原副学長は次のように話す。「データサイエンス学環では、文部科学省が定める「数理・データサイエンス・AI教育プログラム」、通称「MDASH」の採択も視野に入れています。ただし、本学の場合、MDASHの採択より、学環教育の実現を最優先としています。MDASHのモデルカリキュラムをにらみつつ、それらに専門性を掛け合わせることで活躍人材を育成するスキームとして教育プログラムを組みました」。学環単独の教育のみならず、いずれ他の9学部の専門性とデータ活用スキルを組み合わせ、大学全体のDS力の醸成に資する基盤整備も見据える。

学環教育のポイントは3つある。

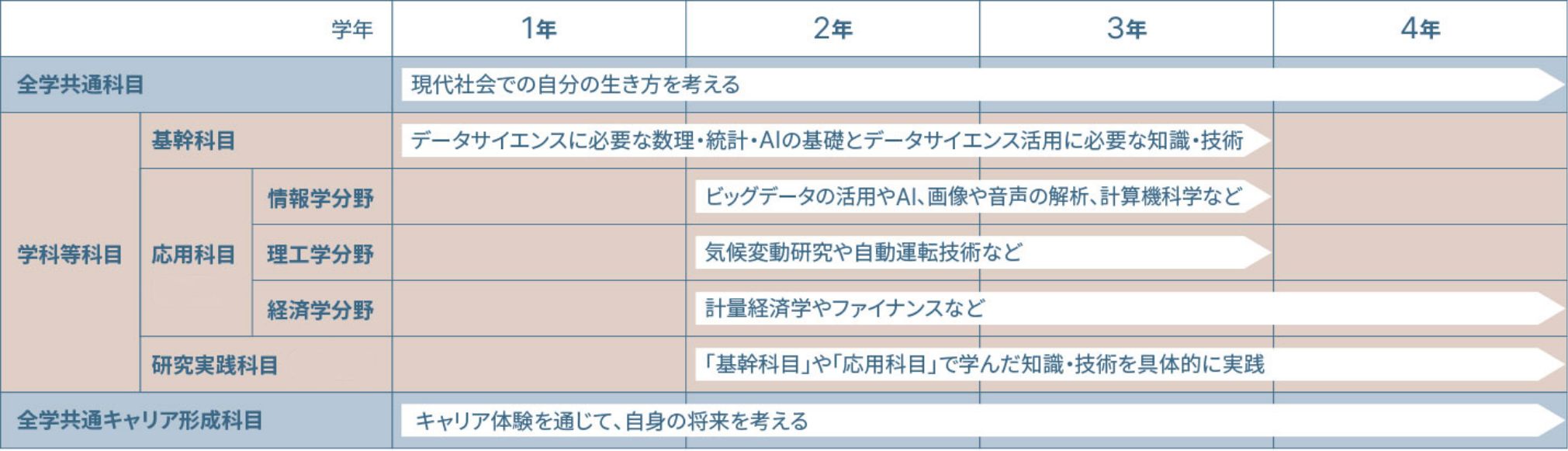

まず、3つの科目群だ(図2)。DSに必要な数学や統計学、情報科学等の基礎を固めるための基幹科目、情報学・理工学・経済学で構成され、DSに掛け合わせる専門性について学ぶ応用科目、後述する研究実践科目の3つである。特に応用科目については3学部が科目を拠出して構成しており、各学部の学生と同じ授業を受けることになる。

2つ目のポイントは、実践的な演習・実習だ。2年生から始まる「研究実践科目」は実践的な演習・実習と卒業研究で構成されており、「基幹科目」「応用科目」で学んだ知識・技術を具体的に実践する場として位置づけられ、DSの入門的な取り組みから段階的にレベルアップし、現実の課題に取り組むことができるように構成されている。関連して、企業連携や地域連携も積極的に実施していく予定だ。「新ビジョン②にあるように、本学は多摩地域に根差す大学です。地元との連携を一層深めながら、まずは実践経験を重ねていき、将来的には、そうした経験値を多摩に限らず様々な地域で展開していってほしい」と篠原副学長は期待を寄せる。

3つ目は、4つの履修モデルである。入学当初から目的意識を持って学べるように、興味関心と卒業後のキャリアイメージから、AI・機械モデル、地球・都市環境モデル、ファイナンス・FinTechモデル、IT・情報サービスモデルを選択できるようになっている。この意図について、篠原副学長は「既存のスキームによらず、分野横断・分野融合的なアプローチができる人材の育成が本学環の趣旨です。しかし、機会だけ揃えて自主性に任せると、学生が迷子になってしまう可能性もある。そのため、ロールモデルとしても横断的な視座が必要なモデルを予め提示し、体系知が身につくように誘う意味合いで、履修モデルを作っています」。

また、この履修モデルは既存学部との差別化を示すものであり、示されるロールモデルは分野横断的な職種で、特定のディシプリンに依らず、クロスするモデルを想定しているという。「学環を選ぶ意義がそこにあると考えます。特定の学部の科目を集中して履修することは可能ですが、それならその学部に所属してもらうほうがよいかもしれない。あくまで本学環に所属する以上は、理工×経済、情報×理工といった組み合せを意識してほしい」。応用科目の選択は2年次以降なので、概論科目が多く設置されている1年次に試行錯誤することが可能だ。科目の組み合せのみならず、学環独自の学び方に戸惑う学生もいるかもしれないが、学環の定員は30名と少人数なので、「30人が30通りの学びを構築する支援を手厚くできれば」と篠原副学長は言う。30名という数字は経営的な観点だけで決められたものではなく、全学のDS教育やクロッシング教育の拠点たる学環での少人数教育に最適なサイズでもあるというわけだ。学環では今後他学部の学生の学びも受け入れることを想定しており、「演習・実習を伴うDS教育において、基軸になるサイズは30名程度が適正」との判断でもあったという。

図2 カリキュラム全体像

数学的思考や他者協働へのスタンスを備えたクロッシング人材育成へ

開設を来年に控え、どういう学生に来てほしいかを伺うと、篠原副学長は「学ぶ内容に対してミスマッチを起こさないためには」と前置きしたうえで、数学的思考の必要性を挙げた。篠原副学長はその趣旨を「受験数学のパターン化された内容ではなく、基本的な概念や考え方を理解していることを求めたい」と補足する。また、「データを活用して何をするのかが本丸なので、分野を問わず広く好奇心を持ち、課題解決や価値創造に興味や意欲を持つことも重要です」と述べる。DSは具体的な価値創造が肝であり、社会で価値を実装するには、課題発見力やシャープに仮説を立てる力等のスキルセットに加え、他者との協働が不可欠だ。入学後に培えるものもあるが、できる限りその素地やスタンスを持つ人材に入学してもらいたいという。「そうしたスキル・スタンスに社会の多様な課題に対応する方策が学びとして積み上がり、あらゆる分野で横断して活躍できるクロッシング人材を育成輩出したい」。新たな教育プログラムの開設に向けて、篠原副学長の声は明るい。

カレッジマネジメント編集部 鹿島 梓(2022/9/9)