大学を強くする「大学経営改革」[93] DX(デジタルトランスフォーメーション)が大学に問いかけるもの 吉武博通

デジタル技術の指数関数的な発展がもたらすビジネスモデルの創造と破壊

DX(デジタルトランスフォーメーション)への関心が産業界のみならず、行政、医療、教育など幅広い分野で急速に高まりつつある。

“Digital Transformation”という言葉は、2004年にスウェーデンのウメオ大学のエリック・ストルターマン教授が提唱した概念であり、「デジタル技術の浸透が、人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させる」ことを意味するものとされている。

その後、IT系コンサルティング会社などが用いるようになり、デジタル技術を活用した事業や産業の構造的変革を表す言葉として、ビジネスの世界を中心に広がっていった。その代表格がGAFA(グーグル、アップル、フェイスブック、アマゾン)やマイクロソフトなどのプラットフォーマーである。

これらの企業は新たなビジネスモデルの創造により人々の生活を大きく変える一方で、ディストラプターとして既存の産業や秩序に破壊的影響をもたらしてきた。

このようにストルターマン教授が提唱したDXと産業界を中心に盛んに使われているDXが意味するものは必ずしも一致する訳ではない。

政府は、わが国が目指す社会をSociety 5.0と呼んでいるが、「サイバー空間とフィジカル空間を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立する人間中心の社会」との説明は、ストルターマン教授のDXと重なり合う部分が多い。

その日本において、企業の戦略や国の政策にDXが登場するようになってきたのはごく最近のことである。一つの契機となったのが、経済産業省の研究会が2018年9月にまとめた「DXレポート」であり、その提言を受けて同年12月に同省が示した「DX推進ガイドライン」である。

同ガイドラインでは、DXを「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズをもとに、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」と定義している。

その後、2020年7月に示された「経済財政運営と改革の基本方針2020」(いわゆる骨太方針)では、デジタル・ガバメントの断行と並びデジタルトランスフォーメーションの推進が掲げられ、「地域を含む社会全体のDXの実装を加速する」との決意が述べられている。

この背景には、1990年代から続く日本経済の長期停滞と先進国中低位にとどまる労働生産性に加えて、コロナ禍で顕在化した社会全体のデジタル化の遅れに対する強い危機感がある。

DXが定義の曖昧な流行言葉として、過去の多くのバズワード(Buzz word)と同様に、いずれ忘れ去られるものなのか、それとも日本の企業や社会に根づいていくものなのか予想はできないが、デジタル技術の指数関数的な発展が、ビジネスモデルの創造と破壊を通して社会に大きな変化をもたらし続けていることは確かである。

政策面でも重視されはじめた教育DXと研究DX

DXへの関心は高等教育の分野でも急速な高まりを見せている。特に、コロナ禍で遠隔授業を余儀なくされた大学において、オンラインやオンデマンドを積極的に取り入れた教育改革への取り組みが本格化しつつある。

文部科学省は2020年6月に「大学教育のデジタライゼーション・イニシアティブ(Scheem-D)」を立ち上げ、学修者本位の大学教育を実現するため、サイバーとフィジカルを上手に組み合わせて授業の価値を最大化する取り組みを後押ししている。

また、2021年1月に「デジタルを活用した大学・高等教育高度化プラン」の公募が行われ、同3月には申請252件から54件の事業が選定されている。公募要領には、大学等(短期大学・高等専門学校を含む)全体でDX推進に取り組む計画であり、その取り組みによる効果が大学等全体の教育の高度化につながる計画であることが申請の要件として明記されている。

大学におけるDXは教育分野だけにとどまらない。文部科学省は、オープンサイエンス時代を先導する「研究DX」の実現に向けた課題として、研究活動情報の把握や研究評価のデジタル化、オープンサイエンス時代の学術情報・研究データ流通を先取りした検討、公募型研究費に関する事務作業の効率化、共用研究施設における各種手続きのデジタル化、研究活動の機械化・遠隔化・自動化、DX人材の育成・確保といった項目を掲げている(2020年12月23日「文部科学省におけるデジタル化推進プラン」文部科学省デジタル化推進本部資料より)。

2021年3月に閣議決定された「第6期科学技術・イノベーション基本計画」においても、「社会全体のデジタル化や世界的なオープンサイエンスの潮流を捉えた研究そのもののDXを通じて、より付加価値の高い研究成果を創出し、わが国が存在感を発揮することを目指す」との方針が示されている。

教育研究を支える業務運営全般のデジタル化も急務である。入試・教務・学生・就職、研究支援、図書・学術情報、企画・総務、人事・給与、財務・施設などの業務において、いわゆる「事務」に多くの労力が投入されてきた。事務的処理をデジタル化し、職員の能力を新たな価値創出にシフトさせることは、大学の競争力を高めるためだけでなく、職員個々のキャリア形成のためにも不可欠である。

DXは「構造改革」であり、重視すべきは「オープン」と「データ」

国が政策課題に掲げ、大学が取り組みはじめたDXは、これまでの情報化やデジタル化と何が異なるのだろうか。それを考えるためにもDXの本質をより掘り下げて検討する必要がある。

オープンなコンピュータアーキテクチャ「TRON」の開発を主導したことで知られる坂村 健東京大学名誉教授は、「重要なのは、これが『構造改革』という意味を本質的に持っているということで、そうでなければDXではない」と述べたうえで、イノベーションに大事なことはやり方を変える「勇気」だと主張する(坂村 健『DXとは何か』角川新書、2021.4)。

筑波大学の立本博文教授と中央大学の生稲史彦教授は、DXによる産業構造やビジネスモデルの変化を考察した共著論文で、日本のエレクトロニクス産業は1990年代にDXがもたらした産業構造の激変にうまく適応できず、国際競争力を大きく落とし、営業利益率を低下させたと指摘する。その変化とは、材料調達から流通・小売まで一つの企業が担う垂直統合型から、それぞれの機能を専門の企業が提供する水平分業型への転換である。加えて、技術や部品の標準化が進み、企業間の関係がオープンなものへと変化してエコシステム型と呼ぶ構造ができあがったという。

そして、これまで棲み分けられていた伝統的産業とデジタル産業が融合し、新しい産業を生む未開拓領域が形成されつつあるとし、そのためには、オープンな企業関係とそれを支えるビジョンの提唱が必要と主張する。

そのうえで、DXの大きな推進力の一つが「データ」であると強調し、「データを利用して新たな戦略を思考するトップマネジメントレベルでの挑戦と、データを活用できる業務を作り上げる現場レベルでの試行錯誤とを組み合わせ、変革を進めることが必要」と述べている(立本博文・生稲史彦「DXの過去、現在、未来」『一橋ビジネスレビュー』2020.8より)。

これまでの蓄積とデジタル技術を融合させて新たな機能・価値を創出

米国では、GAFAに代表されるプラットフォーマーが新たなビジネスモデルを生み出すことで、社会に大きな変化をもたらしながら、急速な成長を遂げてきた。創業から10年以内、評価額10億ドル以上、未上場のテクノロジー企業を「ユニコーン企業」と呼ぶ。GAFAもかつてはその一つであり、米国や中国ではユニコーン企業が次々に生まれている。

このような状況が日本で直ちに生じることは考えにくい。その意味からも、立本・生稲両教授の「伝統的産業とデジタル産業が融合し、新しい産業を生む未開拓領域の形成」は、日本にふさわしいDXの一つの形と言える。

このような視点は、大学のDXを考えるうえでも多くの示唆を与えてくれる。既存の高等教育システムを全く新たなシステムに置き換えるような大転換が起きることは考えにくいし、それが望ましいとも思えない。

学術や教育の分野で築いてきた仕組みと培ってきた知識・経験をデジタル技術と融合させることで、未開拓領域を形成し、社会的要請に適合させることで新たな機能や価値を創出する。あるいは、既存の機能の高度化につなげる。大学におけるDXはこのような目的や理念のもとに進めら れるべきものではなかろうか。

新たな機能や価値の創出として最初に考えられるのは、リカレント教育や生涯学習の機会の提供である。DXがもたらす産業構造や社会システムの変化に伴いリカレント教育はますます重要性を増し、人生100年時代において生涯学習のニーズはさらに増大することが予想される。

経済環境や地域事情によって大学教育を受けられない若者への教育機会の提供も大きな課題である。さらに世界に視野を広げれば、日本の大学が果たしうる役割は決して小さくない。

これらの教育機会の提供を付加的なものと考えるのではなく、正面に据えて、大学の使命と役割を問い直す必要がある。2018年11月の中央教育審議会答申に謳われている「多様な学生」の意図はそこにあり、デジタル技術はその可能性を広げてくれている。

研究面でも、これまで培ってきた研究方法や成果とデジタル技術を融合させることで、大学や国境を超えた共同研究、学問領域を超えた学際的研究、産学官連携、地域・社会課題の解決などをさらに活発に展開することが容易になり、学術的意義や社会的価値の高い成果の創出の可能性も広がってくる。

産学官協働拠点の形成や研究成果を活用した起業など、これまで期待されながらも結果を出せなかった活動をより効果的に進めることもできるであろう。

大学にも既存の枠組みを超えた新たな発想に基づく構造改革が求められている

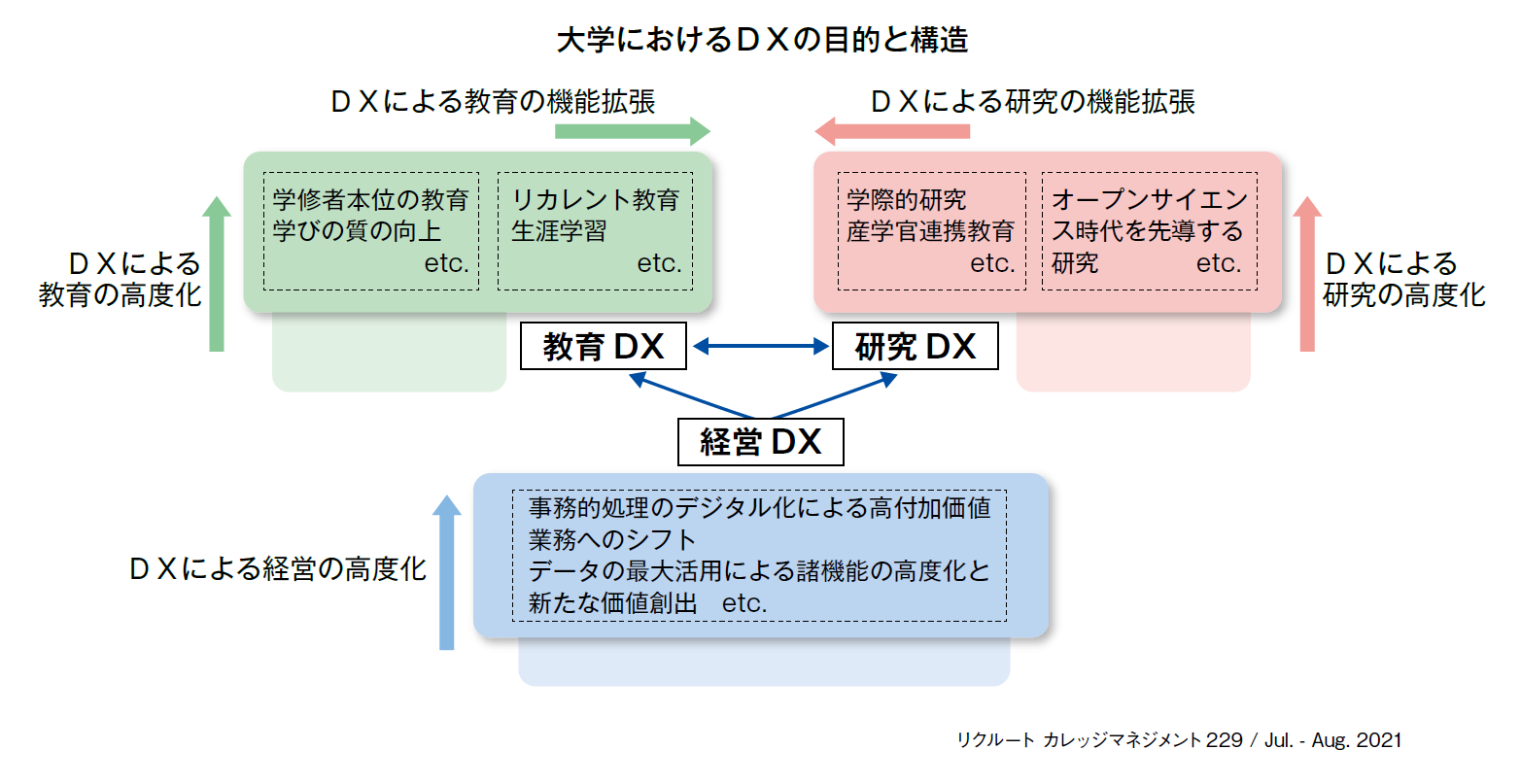

DXによる既存の機能の高度化に関しては、教育の高度化、研究の高度化、経営の高度化が主たるテーマとなる。

既に述べた「Scheem-D」や「デジタルを活用した大学・高等教育高度化プラン」はその名のとおり教育の高度化を促す施策である。

後者の事業が支援する取り組みは「学修者本位の教育の実現」と「学びの質の向上」である。そして、前者の取り組み例として、学修管理システム(LMS)を導入して全カリキュラムにおいて学生の習熟度等を把握、蓄積された学生の学修ログをAIで解析し、学生個人に最適化された教育(習熟度別学修や履修指導等)を実現、後者の取り組み例として、VRを用いた実験・実習の導入、開発した教育システムやデジタルコンテンツ等の他大学との共有・活用、などが挙げられている。

また、第6期科学技術・イノベーション基本計画では、「大学・高等専門学校における多様なカリキュラム、プログラムの提供」の項が設けられ、学位プログラム、ダブルメジャー、全学的な共通教育から大学院教育までを通じて広さと深さを両立する新しいタイプの教育プログラム(レイトスペシャライゼーションプログラム等)などが示されている。

従来の学部・学科、研究科・専攻といった枠組みでは対応が難しいこれらの改革にどう取り組むべきか。ビジネスの世界ほど大規模ではないものの、大学にも既存の枠組みを超えた新たな発想に基づく構造改革が求められている。

そして、学修者本位かつ個々の学修者に最適化された教育を実現するために、デジタル技術の活用は不可欠であり、これによって収集された多様なデータを解析することで教育の質の向上につなげるといった取り組みを日常的な教育活動に定着させていく必要がある。

DXによる経営の高度化は組織にとっても個人にとっても必須のテーマ

DXによる研究の高度化については既述の範囲にとどめ、最後に経営の高度化について述べておきたい。

教育と研究は健全な経営を基盤として初めてその機能を維持し、高度化させることができる。ヒト、モノ、カネ、情報という経営資源を確保し、大学が進むべき方向を定めて、適切にこれらの資源を配分するのが経営の役割であり、その難度は高まり続けている。そのためにも経営を持続的に高度化させていかなければならない。

DXによる経営の高度化とは、事務的処理のデジタル化を通して人的資源をより付加価値の高い業務に振り向けるとともに、データを最大限に活用することで、大学の諸機能の高度化と新たな価値の創出を促す取り組みである。

デジタル技術が社会や組織に大きな変化をもたらすなか、大学が従来の組織・プロセス、仕事の仕方や発想から脱却できなければ、厳しさを増す環境において淘汰を免れないだろう。

このことは組織だけでなく、そこで働く構成員も取り残されることを意味する。自校の中だけでしか働けない人材ばかりでは、厳しさを増す大学間競争に打ち克つことはできない。個々の成長を促し、他校でも、さらには他業種でも活躍できる能力が身につくように、場を整え、機会を与えるのが経営の役割である。

DXによる経営の高度化は、大学という組織にとってもその構成員たる個人にとっても必須のテーマである。

変化への抵抗は、社会、組織、個人のそれぞれのレベルにあり、それが変革を難しくしていることは周知の通りである。特に大学には変化への根強い抵抗がある。その大学でDXに取り組むことが如何に難しいことかは容易に想像できる。

トップがDXの本質を理解し、強い信念と覚悟を持って旗を振り続けられるか、教職員が自分自身の問題として捉え、積極的に活動に参画するか、デジタル技術と学内業務を理解する人材が得られるかが、成否を分けるポイントと考えられる。

人材・資金面で制約のある中小規模校での取り組みのあり方、立本・生稲論文が重視する「オープン」と「データ」の大学DXにおける意味づけなども重要な論点である。これらについては改めて論じることとしたい。

(吉武 博通 情報・システム研究機構監事、東京家政学院理事長)

【印刷用記事】

大学を強くする「大学経営改革」[93] DX(デジタルトランスフォーメーション)が大学に問いかけるもの 吉武博通