【視点提供インタビュー】社会的評価を得るために非効率への対応が求められる大学入試/九州大学 木村拓也

入試の多様化に伴い役割が変容しつつある大学入学共通テスト

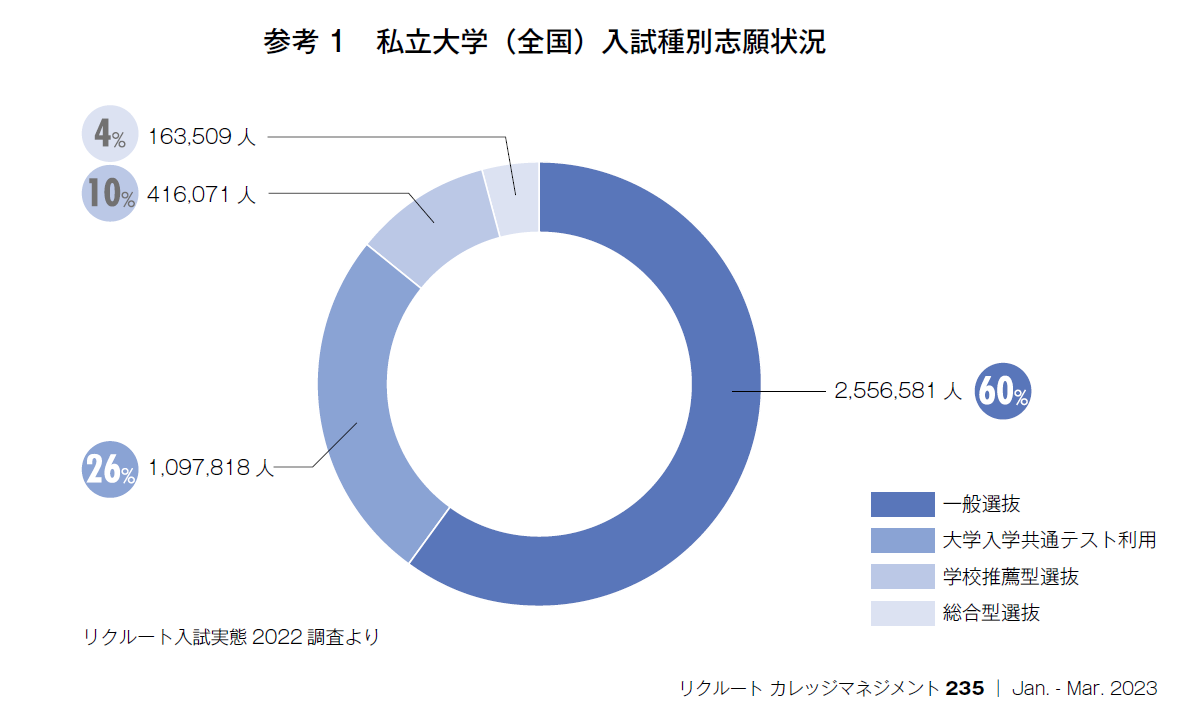

近年年内入試が活況となった結果として、学校推薦型選抜や総合型選抜で早期に合格が決まり、「大学入学共通テストまでに受験生が残っていない」という現象が起き始めています。大学入試センター試験から共通テストに改革される際に生じた作問傾向の変化、新課程導入に伴う科目変更もあり、早晩共通テスト離れが起こることを危惧しています。これは、国立大学の一次選抜、私立大学の受験機会拡大、コロナ禍で顕著となったセーフティーネット機能等、共通テストに機能が盛り込まれすぎていることに起因していると思います。特に、昨今年内入試であっても学力担保のため共通テスト受験を課す動きが一定数ありますが、もともと総合型選抜用に設計されているわけではないものを強引に結びつけることで、受験生の負荷が増大していないかが気になります。進路行動早期化のなか、共通テストの存在が進路決定に影を落としかねない。かといって、大学の多くは、年内入試がどの程度の規模で継続的に募集に寄与するのかが見えないなか、総合型選抜用に個別作問する体制は取りづらい。過渡期だと感じます。

学力よりも意欲が大事という実感値が大学の組織文化を変容する

年内入試の変化で大きいのは、2020年にAO入試が総合型選抜へと変化したことでしょう。AOはご存じの通り、「その大学で学びたい」という学生の強い意欲や入学後の目標と大学教育の内容をマッチングすることが本旨です。もっとも、こうした本旨は「学力を重視しない」方針へと徐々に姿を変えました。結果、AO入試が知識・技能評価に必ずしも重きを置いていない故に起こる負の事象が問題視され、一般選抜では獲得できない意欲や個性を持つ人材を選抜する目的のAOにも、学力評価を課し総合型選抜と名称変更するという、2020年の改正につながりました。

ここでは参考までに、以前からAOで学力を含む総合評価を行っていた九州大学の事例をご紹介します。九大で「専門性の高いゼネラリスト」育成のために2001~2016年に展開していた21世紀プログラム入試では、2日間に及び基礎学力や意欲・目的意識を含む総合評価を行うAO 入試を実施していました(※1)。その理念は共創学部に引き継がれ、現在も進化しています。そこで見られた傾向として、AO入試合格者は、特に研究室所属になる3年次以降にその真価を発揮するケースが多い。具体的には、研究室でのエース級の学生がAO 入試経由の入学者ということが多い。学力は高いが意欲が必ずしも高くない人材より、学力は必ずしも高くないが意欲が高い人材のほうが研究向きである、といった例が増えると、学内の評価が変わってくる。一般選抜で入学した学生が学部教育とそこまですり合わないまま大学を「通過」して就職していく一方、総合型で優秀な人材が育成輩出されるという実感値が教員側に出てくると、大学の「まずは学力ありき」という組織文化の変容につながります。

研究型大学は特に、自分の問いに基づく研究が求められるので、「自らの意欲や目標」に軸足を置いた総合型選抜がアドミッションポリシーに整合しやすい向きもあるのでしょう。こうした動きが広がってくると、再評価されたAO入試の中で共通テストをどう使うのかという役割が自然と定義されてくるのではないかと思います。翻って、自分の問いに基づく「探究」にシフトしつつある高校現場からすると、望ましい入試がどのような形なのかは、丁寧に議論する必要があるところです。

出願前の段階で目標・志向を整合する育成型入試の流れ

最近話題になるのは、「出願前教育」の流れです。出願前に受験生とのコミュニケーションを重ね、本人が何をしたいのか、それが本学にあるのか、どういう研究に結びつきそうなのかといった目標・志向から志望度合いを第一志望に引き上げて出願まで導く動きで、育成型入試とも呼ばれます。九州産業大学の「育成型入試」、島根大学の「へるん入試」等が該当します。いずれも多くの教職員が出願希望者と面談をじっくり積み重ねていくプロセスが肝となるので、組織的に大学がベクトルを向けて、内部の意識改革やトレーニングを行う必要があり、その負荷の高さゆえに広まりづらいですが、出願に至るまでに自分の目標等の整理、大学教育に臨む意欲醸成がなされているためマッチング精度が高く、教育効果が高い人材になり得る可能性を秘めています。高校から見ても、高校までで培った目的意識 や意欲を丁寧に大学教育につなげるこうした接続入試は、生徒の成長意欲喚起や探究教育推進に当たっても好ましいものです。そして出願前教育は、その特性上、総合型選抜を主戦場とします。

高大接続活動の促進とこうした接続教育は相性が良く、新課程を経て本質的な教育改革を求められている高校と、その受け皿となる大学双方をつなぐ有用な手立てになると思います。高校は新課程の中身を理解し、生徒一人ひとりの探究等の成果を正しく評価してくれる大学入試を求めており、大学は大学で学修成果の可視化やディプロマポリシーを起点とした教学マネジメントが課されるなか、高い教育成果や進路実績を上げてくれる学生を求めている。その接続が目的意識や意欲評価によるミスマッチの解消と成果の最大化を兼ねるものならば、総合型へのシフトは当然の帰結とも言えます。出願前の段階でこうした要素を整合し、自校に望ましい第一志望層を増やすのは、本質的なアプローチと言えるのです。そうしないと、大学が用意している教育が完遂しないかもしれないわけですから。だから、教育を起点にしない学力偏重型選抜に偏るあり方も、短期的に「手間がかかる」というだけで出願前のプロセスを避けるのも、大学経営における課題認識が遅れている可能性がある。少子化の影響で激減する高校生に、いかに早くファーストコンタクトとして有効な接触をできるのかを考えるべきではないでしょうか。

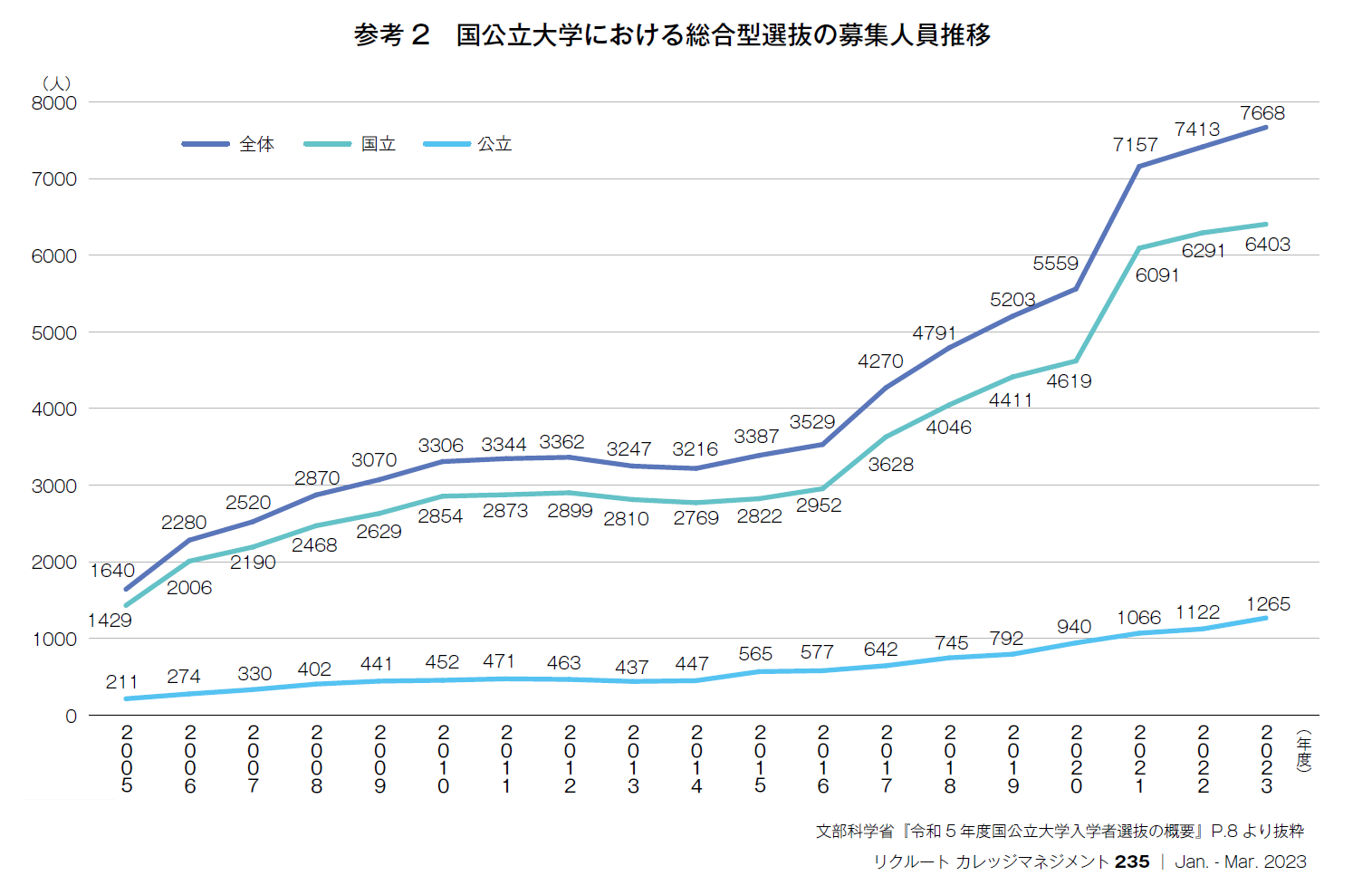

学問啓蒙を軸に総合型選抜に移行する国立大学

国大協では、多様な入学者を受け入れる方針のもと、第3期中期目標期間最終年の2021年度までに総合型選抜・学校推薦型選抜等の入学定員を全体の30%にまで拡大する方針を2015年に示しました。文部科学省の公表によると、2023年度入試段階で19.6% なので目標に対しては未達ですが、枠を拡大した大学では入学後の成長の検証等が積極的に行われている。この背景には、もちろん国の政策に従うこと以外にも、国立といえども入学後のミスマッチの増加や、博士課程に進む学生が減少している危機感もあります。特に研究型大学にとって、教員の研究テーマに対して意欲の高い学生が増えれば、シナジー効果で教員の研究業績も上がり、博士課程への集客強化という意味合いで、高大接続に協力的な教員が増えるといった循環が回る。教育研究への寄与が実感されることで、学力よりも意欲を評価する入試の重要性が一気に認識される。常に、この「大学の教育研究」と「入試での評価」、ひいては「高校までの活動歴」が紐づいていることが大事です。アメリカでは低所得層の中のタレント人材を発掘するためにアウトリーチ活動が行われていますが、日本の場合、学問領域への興味喚起を促すアプローチが新課程の探究活動との整合性も高く、またそうした活動に高校生が参加することは、面接評価が主体の総合型選抜において、面接の自己アピールで話す内容にもなる、という関係性にあるように思います。

昨今は新課程導入に伴い、探究のテーマ探し等の文脈で高校から大学の研究サイドに声がかかることも増えていますが、大学側の迷いとして、そうした動きにどの程度対応するべきなのかがある。今までのように教員の個人的なコネクションで終わらせておくのか、正面から体制を構築して対応するのかといったところです。個人的には、受付窓口を設置して実働している大学は先見の明があるし、そうでない大学はそもそも高校側の動きすら追えていないことも多いと感じます。入学時点での適正人材確保が最終的な人材育成課題をクリアする可能性を鑑み、まずは高校の動きに対して全学的な対応組織を作り、高校と協働で人材育成をやっていくべきではないでしょうか。そうした高大接続活動の後ろに「うちの大学だとこういうことが学べる」といった募集広報を付与していくことが、出願前教育につながる。大学側も教職員全体で一体的に、高校の新課程シフトを支援する体制作りが必要だと感じます。

求められるのは非効率への対応

運営面に軸足を置いて総括すれば、これまで効率性を第一にしてきた大学入試において、いかに非効率への対応ができるかという話になります。述べてきたように、入学した学生がどれだけ活躍しているのかを判断基準にすると、判断は変わってくるはず。「コストをかけてでも変えなければならない」という動機が大学経営側にないと、現場ばかりが辛くなるのは目に見えています。大切なのは、どのような大学創りをしていくのか、どのような教育研究を展開していくのか、それが高校の新課程シフトとどうつながるのかというストーリー。大学のミッションやバリューに即した人材獲得・育成の戦略です。また、「適性ある学生の学修成果」「波及効果」といった数値以外の成果を可視化し、ファクトに基づいた経営判断をしていくことでしょう。GPAだけでは測れないものがそこにはあるはずだと思います。

いずれにせよ、「学生募集で失敗すると、ほかのどこに投資しても無駄になる」というのが私の主観です。

もちろん定員充足しなければ経営的に赤字となり、柔軟な差配がきかなくなるわけですから、量的側面も大事です。しかし、述べてきたように、「本当に本学の方針に合う学生が獲得できているのか」という自問自答はできているでしょうか。かつては入ってから鍛えるというのもひとつの潮流でしたが、面倒見を良くしたところで、学生の多様化も相まって、結局教職員の負荷だけ増えてうまくいかないという大学が多い。高大接続活動や総合型選抜設計に力を入れると、入ってくる学生の質が劇的に変わり、育成スキームによって、卒業以降のキャリアにもつながる流れを創ることができる。こうした人材獲得設計の再考においては、まず大学の意義を再構築し、それに応じて、入試区分の位置づけを変えていく必要がある。そこの議論が深まっていくと、おのずと定まる大学の立ち位置や、これだけは譲ってはならないという一線が見えてくる。また、入試設計上は多様性の確保も必要であって、全員が総合型になればいいという話でもない。教育へのフィット感、多様な学生の活躍機会等を考えて人材ポートフォリオを設計する必要がありますが、高校に分かりやすく発信しないと、全部対応しないといけないように見えてしまう。このあたりは今まさに、高校から見て不透明な部分であり、各大学の広報戦略の腕の見せ所でしょう。一部の研究型大学の話だと思わずに、ぜひ挑戦して頂きたいです。

必要なのは「入学者の資質能力が大学の社会的評価を決める」という覚悟

最後に、今後の入試について少し触れておきます。

今までは一般で受からない生徒を年内入試で受からせるという進路指導が多くありました。しかし既に、一番できる生徒が推薦系から決まっていくという世界観になってきています。受験生や高校の動きとも合わせて、それだけ今までの入試制度では大学教育研究に限界が生じているのです。社会に必要とされる人材を育成輩出するために、DP起点の教学マネジメントを適切に回すために、教育のスタートラインでの学生の資質能力が重要になっている。それだけ、学びに対する意欲を評価するプロセスが重要になってくるわけですが、一般選抜を含め、主体性評価のグラデーションすら定まっていないのが現状です。大学側が高校の進路指導、入試、大学の教育をきちんとつなげていくことを理解していく必要があり、そこにはアドミッションオフィサーという専門職が必要であるというのが、私が理事長を務めるJACUAPの活動でもあります。企業が採用を経営戦略として最重視するのと同様に、大学も「入ってくる学生の資質能力」が大学の社会的評価を決めるのだという覚悟がこれまで以上に必要です。そのうえで、これまでは一般選抜で受からない生徒を何とか年内入試で合格させようと奮闘していた高校側の意識が変わり、年内入試が優秀な学生の奪い合いの主戦場になる状況に備えねばなりません。あくまで起点は大学教育と置いたうえで、入試区分で求める人材像に合わせた評価方法を各大学がしっかりと設計していくことが肝要と考えます。

(文/鹿島 梓)