【専門家に聞く】日本型IRの現状と課題 中編-アメリカにおけるIR-

近年、全国でIRに関する部署を設置する大学数は年々増え続けている。しかし、IR部署の位置づけや業務内容は多様であり、なかには部署を作ることが目的化しているような例も見受けられる。本来IRとはどのような機能を果たす部署なのか。そして、本来期待される機能と現実とのギャップはどのように解消されるのか。山形大学教授で大学IRの専門家である浅野 茂氏にお話を伺った。3編に分けてお伝えしたい。本稿は中編である。

前編 日本におけるIRの現状

後編 IRがあるべき姿とのギャップをどう埋めるか

IRに基づく改善循環サイクルIEの存在

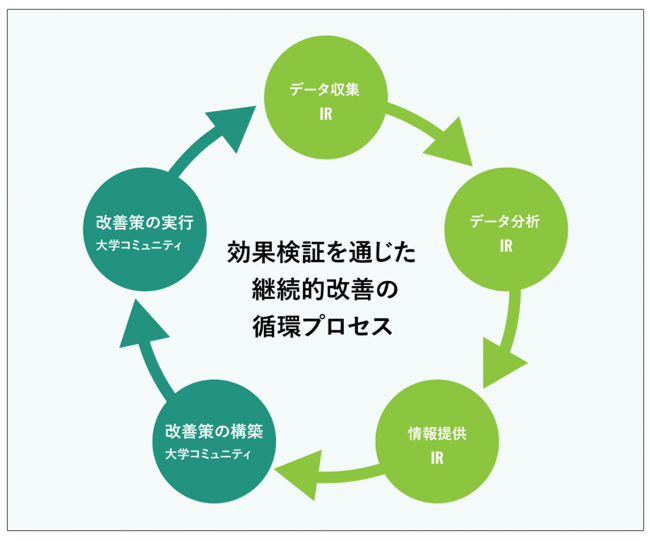

アメリカにおいて、IRと同時によく語られる概念として浅野氏は「IE(Institutional Effectiveness)」の存在を指摘する。日本では未だ理解・浸透していない考え方であるが、内部質保証に類似する概念で、学費に見合うだけの教育成果を提供できているかをIRが分析し、情報提供まで行うとすれば、IEとは「機関が自らの使命に沿って展開する各種活動について、IRが提供する分析結果等に基づいて実施された改善策等が効果的であったかを検証しながら、望ましい成果に至るまでのプロセスを継続的に改善していく循環サイクル」と浅野氏は説明する。単発の意思決定に資するもののみならず、このIEのサイクルを実現し、組織文化として根付かせるところにIRの貢献が期待される。意思決定者の意思決定を支援するためには、IEという考え方を念頭に置くのが良さそうだ。

なお、山形大学では図3のようにIRとIEを位置づけ、OIRE(Office of Institutional Research & Effectiveness)がIE実現のためのIR機能を担うものと定義されている。

図3 山形大学におけるIRとIEの位置づけ

新たな概念を既存体制で包含しようとすると無理が生じる

浅野氏は、こうした本来のあるべき姿に照らし、「個々の大学においてIRの目的が異なるのは当然としても、現状の日本の大学においてIRが細分化されることに違和感を持ちます」と話す。例えば、キャンパスや教室の稼働率等をリサーチする「FM(Facility Management)IR」、地域貢献度を分析する「地域IR」といった具合に、各部署の活動状況の可視化にIRという言葉が使われがちである。これはつまり、個別最適化された業務のなかでIRを動かしている大学がまだまだ多いということであろう。「こうした状況を分散型IRといった言い方で表現されることもありますが、大学組織全体を横断的に分析するという当初の目的からすると、少々ずれていると言わざるを得ません」。IRは目的ありきの方策であり、可視化=IRではないのである。また、こうした状況は「全体として横断的に示唆を出すという本来の活動がやりづらくなる」という風潮を生む。

浅野氏は、「従来、部署ごとの活動の一環で、活動を可視化する、実績を踏まえた分析をして次の活動につなげるといったPDCAは行われてきたところもあります。故にIRはその代替部署だと思われがちなところもありますが、実は全く新しい概念です。こうした概念を既存の体制に落とし込むこと自体がどこかに無理を生じさせてしまうものかもしれません」と述べる。

似た状況にある概念としてDXを挙げておきたい。PC利用といった観点ではなくあらゆる活動がデジタル前提となる今後は、既存組織に追加するかたちでDXの機能を置いてもうまくいきづらい。むしろ全ての部署に通貫する概念としてDXを意思決定者がどう使うのかを軸に、横断的な活動部署として置かなければ、従来の情報システム部署と同じ扱いになってしまうだろう。現在DXを効果的に進める大学には、こうした体制の不備が起こらないように配慮し、またデジタル化推進に当たって必須となるデータアクセス権限を付与したり、部署ごとの意思決定に該当部署のスタッフが関わるようにガバナンスを整えたりといった細かい整備で、本来の業務サイクルが滞らないように配慮しているところが多い。逆にうまくいっていないところは、デジタル部署を作って終わりになっているところだ。デジタルが何を組織にもたらすのかを経営ボードがきちんと理解できておらず、手段が目的化していると言い換えることもできる。

翻って、IRでも全く同じ状況が生じている事例も散見されるという。「組織体のあらゆる活動に通じるべきIRが、局所的な部分最適に終わらず本来の職責を果たせるように、意思決定者は目的を定め周知すること、それに即した組織体制を講じることが大切です」と浅野氏は述べる。

IR活動においてキーとなる意思決定者とは、学長を筆頭にした、大学経営に責任を有する人々を指す。IRの活動内容はその支援のもとになる目的、考え方、行動によってくる。日本の場合、学長は学内選考で選ばれることが多いため、自分の視点で学内の課題がある程度想定できているケースも多いようだ。そのため、必ずしも客観的なデータの分析等に頼る必要がない、あるいは必要だがあくまで主観を軸にした補助的な役割として認知されているといった風潮もあるかもしれない。

浅野氏は、「IRを組み込む必要が必ずしもないという考え方があってもよいと思います」と言う。意思決定者が自分なりの判断基準をしっかり持っている状態で、強いリーダーシップで改革を牽引する場合に、IRはあくまで参考資料的に扱われるケースはある。浅野氏は、「他にエビデンスを持っている学内関係者がいたり、疑義が生じたりした場合等にはIRが必要になるのではないか」と補足する。

日本の大学はアメリカの大学ほどは社会へのアカウンタビリティが高くない

アメリカ型IRがそのまま日本に馴染むわけではない理由について、浅野氏は「日本の大学は、政策要請等はあっても、アメリカほど社会から何かを求められる状態ではない」とその背景を述べる。アメリカの大学は総じて学費が高いため、高い学費に見合う教育成果の可視化が重視される。大学入学時の年齢や属性も多様であり、学生自ら学費を支払うことも多いことから、アカウンタビリティの重要度が増す。また、学生の履修は単位を基本として、学生が自分に必要な科目を登録して履修するため、登録した単位数に応じてその学期の費用を支払うシステムとなっていることから、大学側から見ればひとりの学生になるべく多く単位を取ってもらうことが大事になる。コストパフォーマンスについてプレゼンテーションする必要があるのだ。また、こうした制度的背景もあり、学費が高いことについて政治の関心が高いのも特徴であり、大学の基礎データを収集して州単位で比較するといった行為が多くなされる。各大学はこうした要請に応える必要があるため、専門部署としてのIRが発達してきたのである。そしてその目的は、大学としてのアカウンタビリティを果たすことであり、必然的に横断的・全学的な活動を前提とした組織となった。

翻って日本の大学は、外部へのアカウンタビリティを果たすことが収益増につながるという観点が相対的に弱い。また、経年的にデータを比較することよりも、当該年度の学生確保や卒業状況等を単年度で測定する文化が根強く、経年比較が非常に難しい傾向もある。また、国立大学では業務システムを導入する際に相見積が基本であるため、同じ業者からシステムを調達して統合的に運用することがやりづらいといった事情もあり、こうした環境の違いを踏まえて議論する必要があるという。また、収集するデータの定義が揃っていないことも課題として挙げられる。例えば教員数を算出する際、どこまでを教員とするかについては定義がバラバラであるといったことだ。

IR業務自体の定義認識を揃え、IEに資するIRを

まとめると、アメリカで”IR”と言われて想起される営みは1つだが、日本では縦割りの組織ごとに「データ活用した判断」があり、その1つひとつを”IR”と呼ぶ傾向がある。故に、横断的なIRという概念が生まれにくい背景がある。しかし、大学としてのアカウンタビリティを求められた際の対応や、科研費や共同研究等、現行の業務所掌を超えた分析依頼が増えてくると、単独の部署では難しくなる。全学的な活動の基盤としてのIRという概念が薄いことは、今後の大学改革の足かせになる可能性もある。

こうした状況について、浅野氏は大学の組織文化についても言及する。「大学の中で横断的な活動を継続的にやっていく場合は、その責任を明確にするため、規則における業務分掌規定が必要になります。『学務系A部署の業務内容はこうで、責任所在はこうで』という規定をするわけですが、そのなかにIRはあまり出てこない。つまり、規定上の業務には含まれていないが、日常業務では発生している業務であるということになります。実態はあるが、規則には含まれていない。このあたりが、組織上にも表れていると考えます」。また、部署ごとのデータが1つの識別子(個人番号、組織コード等)で統合されずに分散してしまい、統合的な分析が行えないといった接続課題も、制度設計によって起こっている事象だと言えそうだ。

なお、山形大学ではOIREというIR部署を置いているが、アメリカの例を参考にIRの規定を作っており、それを根拠にして大学の全データに問題なくアクセスができるようになっているという。こうした責任所在が明確になっているかどうか、学内のコンセンサスが得られているかどうかが実際の運用にはとても重要であり、そうした後ろ盾の整備なくIR部署だけ作って放置している大学が多く、それでは本来の役割を果たすことはなかなか難しいものがあるだろうということである。部分最適化に使われているIRを大学全体でどう使うのかという取り決めをどう作っていくのかが課題となろう。

文/カレッジマネジメント編集部 鹿島 梓(2023/09/08)