協力・融合をキーワードに国際化を推進/明治大学

明治大学はこの10年、学生の海外への送り出しを中心に国際化を急速に推進してきた。大規模大学だからできること、大規模大学ゆえの難しさがあるなかで、どのように変革を進めてきたのか。国際交流担当副学長の大六野耕作先生にお話をうかがった。

国際化の10年

明治大学の国際化は2009年の文部科学省の「国際化拠点整備事業(グローバル30)」採択を契機に急速に進行した。2008年に国際日本学部が設置されたのも象徴的な出来事だった。筆者は2009年に当時の納谷廣美学長にお話をうかがったことがあるが(本誌159号)、世界に開かれた大学を目指すと語っていたことを印象的に覚えている。

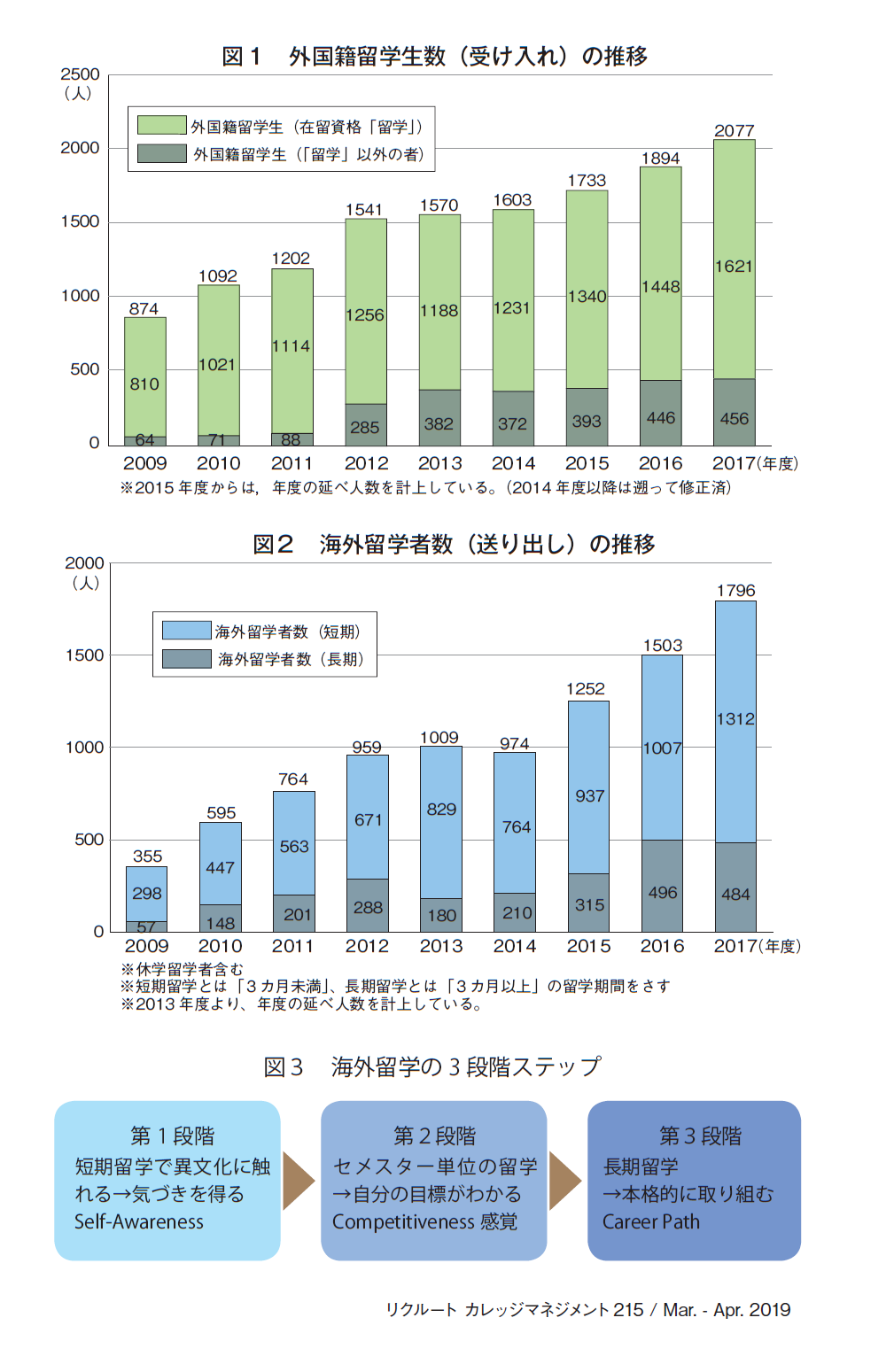

図1には留学生受け入れ数、図2には海外への送り出し数を示したが、2009年度当時年間355名にすぎなかった送り出し数は2017年度には1796名となり、9年間で約5.1倍に増加した。最新の数値によれば、送り出しのうち、短期は1312名、長期は484名、留学生の受け入れは2077名で、在留資格が留学の学生が1621名、在留資格が留学以外の学生が456名となっている。明治大学の学生数は約3万3000名であるが、1年間に約1800名が海外に行くということは、4年間で7200名、つまり5人に1人ほどが海外に出ている計算になる。海外への送り出し数は、日本の大学トップクラス規模にまで拡大したことになる。

10年前には、学生は内向き志向で海外に行かないという議論が盛んになされていたが、大六野副学長は本来的に学生が内向きなのかに疑問を抱いたという。日本の就職慣行の問題、1980年代後半からの日本経済の停滞という環境の中で、学生達が海外に出るよりも国内で一所懸命就職することに意識が向いたこと、財政的な負担が大きいという3つの阻害要因があるからではないかと分析した。学生達がこうした大きなハードルを越えていきなり長期留学に行くとは考えにくく、3段階のステップを考えた(図3)。

海外留学を増やすための3ステップモデル

第1段階は短期留学。たとえ2週間程度でも異文化に触れることで、気づき(self-awareness)を得る。最近の学生について、しばしば「3m範囲の人間関係」といわれるが、短期間でもそこから離脱することで、自分の位置づけを知ることができる。第2段階は、サマーセッションや協定校への1セメスター留学をすることである。そうした経験を通じて、自らの目標が明確になり、そこから、具体的なキャリアパスも見えてくる。第3段階は長期留学で、明治大学の場合は、1年間の協定留学、ダブルディグリー(明治大学と相手先大学の学士課程の2つの学位を取得)、デュアルディグリー(4+1あるいは3+2の5年間で、明治大学の学士と相手先大学の修士を取得)プログラム等がそれにあたる。

実際のデータを見ると、短期留学に行った学生の約3割は2回目の留学に出かけ、そのうちの7割は長期留学を志向しており、この3ステップモデルは有効だという。図2に示したように、海外への学生の送り出しは、最初の5〜6年は伸びたものの、2011年は東日本大震災、2014年は円安の影響等があり1000名前後で伸び悩んだが、2015年ごろからテイクオフし始めた。

また、日本学生支援機構に申請し、短期留学にも助成金を付け、留学のハードルを下げることに成功している。大学独自の助成制度も準備し、申請者に最大30万円の経費助成、また、授業料負担型の交換留学には最大1年間分の明治大学の授業料を助成している。国際化推進については理事会・教学側の意見は一致しており、厳しい大学財政のなかでも国際化の予算は増加している。一昨年には、「海外トップユニバーシティ留学奨励助成金」制度を導入し、ハーバード、スタンフォード、ケンブリッジといった世界ランキング20位以内の大学に留学する学生約5名を対象に、1学期最大300万円、カリフォルニア大学サマーセッションやダブルディグリーに挑戦する学生(約35名)には、1学期最大100万円を支給している。2018年にはこの枠を大きく超える申請があり、財政的ハードルが下がれば積極的に留学に挑戦する学生が出てくることが分かったため、学内でも助成制度の拡充を進めるべきという意見が多いという。

テイラーメードのプログラム開発

短期留学は、大学自体で提供しているものがおよそ100近くになる。短期留学というと、語学研修や文化交流といったものが一般的には主流で、もちろん明治大学にもそうしたプログラムもあるが、それぞれの学部の教育目標にあった学修を英語で学ぶことを目指している。つまり、「英語を学ぶから英語で学ぶ」ように早く移行しようと、協定校とテイラーメードのコースを作る等の努力をしてきた。大六野副学長は、政治経済学部で6年半学部長を務め、G30、グローバル人材育成推進事業(GGJ)を推進してきたが、例えば米国ノースイースタン大学の政治学部とは2008年から連携し、アメリカの政治・経済・社会に関する16コマ程度の講義を行ってもらっている。1988年の民主党大統領候補であったマイケル・デュカキス教授をはじめ優秀な教授陣と直接触れ合うことで、学生の意識は大きく変わったという。出来合いのコースで教員が手をかけないプログラムとは違う経験をできる。こうした短期プログラムを、タイ、韓国、インドネシア、オーストラリア、ベトナムの大学と双方向で行っている。こうしたプログラムは政治経済学部だけでなく、他の学部でも行われている。例えば、商学部はフランスのレンヌ商科大学とファッション系の商品開発などをPBL学修で学ぶプログラム、法学部はイギリスのケンブリッジ大学と法律のプログラムを持つ等、各学部・研究科に広がりつつあるという。

短期留学を通じて自信を持った学生が長期留学をできるように、協定校づくりにも力を入れている。2008年には約100校だった協定校も、2017年には約400校まで増加した。トップ校ともなれば留学に必要な英語水準として、TOEFL iBT®90、IELTSは低いところでも6.5〜7.0程度が求められるので、実践的な英語力の向上も重要になってくる。

政治経済学部が2011年に開始し、2016年から全学プログラムになったカリフォルニア大学バークレー校のサマーセッションの話が興味深かった。今では、カリフォルニア大学ロサンゼルス校、カリフォルニア大学デービス校、カリフォルニア大学アーバイン校の4拠点に広がり、2018年は44名の学生が参加したプログラムだ。開始当時の2011年には11名が参加したが、GPAの平均は1.89という悲惨な状況で、カリフォルニア大学バークレー校側からも学生に求める英語水準の変更を要求された。しかし、当時政治経済学部長であった大六野副学長は「2年待ってほしい、それまでにGPAが2.8を超えなければ基準を変える」と宣言し、実際に2年後にはGPAは2.8を超え、2018年には3.27まで向上した。サマーセッションの参加者・参加経験者のみのSNSグループを立ち上げ、副学長も管理者として参加し、サマーセッションに行く前から様々なアドバイスをしている。

例えば、ディスカッションではとにかく何でも発言するように、study groupでは優秀な学生を見つけて組むとよい、オフィスアワーは質問を用意して毎回行くように、といったアドバイスをしており、そのきめ細やかさに驚いた。このプログラムに参加した学生の話を例に、「日本人学生の潜在的能力を見くびってはいけない」と強調する。ある学生から5月末ごろにSNSで連絡があり「全然分からない、もう帰りたい」と言うので、授業でこなすべき発表について具体的にアドバイスをし、「2週間こなせば何とかなる」と励ました。果たして、その学生のGPAは3.97と優秀な成績を収め、8月初めにバークレーの構内で会った時には、外国人の学生に囲まれて自信にあふれていた。まさに人生を変える経験だ。日本人の学生は、「アウトプットのスキルが用意されていないだけ」で、海外での学びの中で、学生たちは育っていると強く実感しているという。

見えてきた成果と構造的な課題

独自の魅力的なプログラムを組むことで学生達は大きく成長している。学内には授業以外に留学者と交流できるEnglish Cafもあり、学生団体による交流活動も盛んだ。国内にいても異文化と出会い、自分の生きる道を探ることはできるが、海外留学はインパクトが大きい。海外留学を通じて学生の心の中に化学反応が起き、自分のポジションが取れるようになる。また、2000名程度の学生が出入りするようになると、教員たちもゼミの学生から推薦状を頼まれるなど、学内の誰の目にも国際化が進んできたことが見えるようになってきた。

学生達の成長という点では一定の成功を収めているが、よくよく考えてみると、日本の大学は国内でやるべきことを海外に投げているのではないか、という疑問を感じるようにもなったという。海外に留学した学生から、「なぜ日本ではアメリカの大学のようなダイナミックな議論ができないのか」と質問を受けることが多い。上述のカリフォルニア大学バークレー校のプログラムで成長した学生の例を考えても、なぜそれが日本の中でできないかと考えさせられる。日本のゼミでも少人数で議論する機会はあるが、価値観が類似した日本人だけでは議論にならないことも多い。異文化、ダイバーシティという環境があってこそ多様な視点からの議論が起こり、化学反応が起きやすい。

国際化が進むことで、日本の大学が変われないでいる部分があぶりだされてくるが、こうした部分は小手先の対応では克服できない。日本の大学の歴史の中に澱のようにたまった構造のようなもので、これを変えることへの不安や恐れも少なくない。例えば、学生が海外に行きやすくするためには、海外の大学との学期のズレを克服する必要がある。学生のニーズに対応しようとすると、教員の在り方、教授法の在り方、様々な慣行等を考え直さないといけない。教育の質保証を考えると、1学期に10科目以上もの科目を履修させること自体が問題かもしれない。アメリカの大学では1セメスターに16単位(4~5科目)以上は取れない。教員が十分な準備をし責任を持って教えられるのは3~4コマまでだが、実際はかなり多くのコマ数を担当している。明治大学では、授業時間を50分1モジュールとする柔軟な授業時間を導入し、これまでの授業期間を短縮できる制度も整えた(150分の授業8回で2単位が修了する)。責任コマ数を5コマから4コマに減らすと同時に、各学期の設置コマ数を当面10%削減(最終的には20%削減)する努力を始めた。しかし、これを実現するためには、教職員がこれまでの意識を変える必要がある。

国内外の大学との協力から融合へ

教員のマインドセットをどう変えるか。文科省が形式的なところを強要しても変わらない。教員自らが、学生に質の高い教育を提供できているのか、授業の準備は十分できているのか、必要なスキルや知識を世界レベルで提供できているか、といった基本的な問いに立ち戻ることが重要だという。国際的な視点から日本の大学の相対的な位置を確認し、国際的に通用する教育を提供しようと思う教員が増えないと、少子化が急速に進行する中では日本の大学は生き残れないのではないかという危機感がある。今であれば、東南アジアの学生を中心に日本の大学への留学ニーズは高い。しかし、日本の大学教育への信頼も次第に低下しており、留学先もイギリス、オーストラリア、アメリカにシフトし始めている。タイのタマサート大学、チュラロンコン大学等では、タイ語のプログラムのほかに英語のプログラムを用意し、海外からの学生の取り込みも始めている。日本語要件を緩和し、入学後に日本語を集中的に勉強し、一定のレベルを超えた時点で通常のコースに編入する、その間は英語の講義を履修するといった混合方式などを導入しないと、日本の大学への興味は失われるかもしれないという。明治大学の志願者が伸び続けていることが、こうした危機感を持ちにくい状況を生み出しているかもしれない。

海外のサマーセッションに参加した学生がどこに就職しているかを尋ねると、四大会計事務所のコンサルティング会社等、海外に勤務する人が増えてきているという。これまでの明治とは異なるキャリアパスが生まれている。プログラムで、トップスクールの学生と友達になり、その後もずっと交友関係が続く。海外の博士課程や修士課程に進む学生も増えている。昨年は、副学長が個人的に把握しているだけでも、20名以上が大学院留学を果たした。米国のウィスコンシン大学、英国のキングスカレッジ、サセックス大学等の一流大学だ。10年前の短期留学から始まり、ようやく花が咲いてきたと成果を嬉しく感じる一方で、こうした学生が明治の大学院に来てくれないことに危機感を抱いているという。「明治の大学院か、イギリスやアメリカの大学院か」と学生から相談されると、多くの教員が海外の大学院を勧めている。次の問題はそこにある。

しかし、教員がこの問題に立ち向かうためには、やれば報われる条件を作ることが大切で、それが学長や理事会等の執行部の役割だという。例えば、プログラムの運営に関わった人には、サバティカルリーブを与える。英語で授業を担当する教員へは金銭的なインセンティブを与え、担当科目数を減らす等があろう。また、責任のとれるコマ数負担を実現するためには、学内・学外・国際的なカリキュラムの融合も考えられる。無理に英語で授業をしてもらうのではなく、例えば、カリフォルニア大学バークレー校のサマーセッションを各学部のカリキュラムに取り込むことも可能だ。東南アジアのトップスクールの優秀な教員をクロスアポイントメントし、明治大学の教員として一部の授業を担当(招聘、もしくはオンラインで)してもらえばよい。そうした知恵を使わないと、現代に求められる教育努力が学生の授業料に跳ね返ってしまうという。

世界の大学と触れることを契機に、日本の大学をいかに改善できるか。明治大学の取り組みをうかがうことで、一方では構造的な課題の深刻さを、他方では大いなる可能性を強く感じた。

(両角亜希子 東京大学大学院 教育学研究科 大学経営・政策コース)

【印刷用記事】

協力・融合をキーワードに国際化を推進/明治大学