体系的仕組みと制度で大学経営を支えるミドルを着実に育成する/学校法人立命館

先駆的な組織「大学行政研究・研修センター」

2大学・4附属中学・高等学校・1附属小学校を擁する私立総合学園である立命館。2020年に120周年を迎えた歴史ある学校法人だが、未だ進化のための挑戦の手を緩めることはない。「大学行政研究・研修センター」の設置もまた、立命館の挑戦のひとつとして挙げられよう。

大学行政研究・研修センターは、担い手となる大学職員(アドミニストレーター)の次世代人材育成を目的に2005年4月に設立された。今から16年も前のことであり、設立当初は先駆的な取り組みとして、関係者の注目を大いに集めた。では、センター設立にはどのような狙いがあったのか。改めて尋ねると、森島朋三理事長は2つの事情が関係していたと説明する。

第一は政策面であり、従来の画一的・同質的な大学政策から自律的・自主的な大学づくりの誘導へと政策転換が図られていたこと。第二は立命館自身の事情であり、APU(立命館アジア太平洋大学)の創設等の組織的拡大を背景に、それなりの規模の優秀な職員を必要としていたこと。「大学を『運営』するだけでなく、『経営』することができる人材を継続的に輩出するための育成システムを構築しなければならなかった」と理事長は振り返る。

実践に軸足を置いた育成のあり方

センター設立の話が固まった際、一度は大学院化の方向も検討したという。しかし検討を重ねた末に選ばれたのは、あくまで実践に軸足を置く育成のあり方だった。部や課で抱えている課題をテーマに研究活動を展開し、論文としてまとめ上げる。大学職員が教員に伍して教育行政を語るためには、こうした営みこそが大事だという判断に至った。

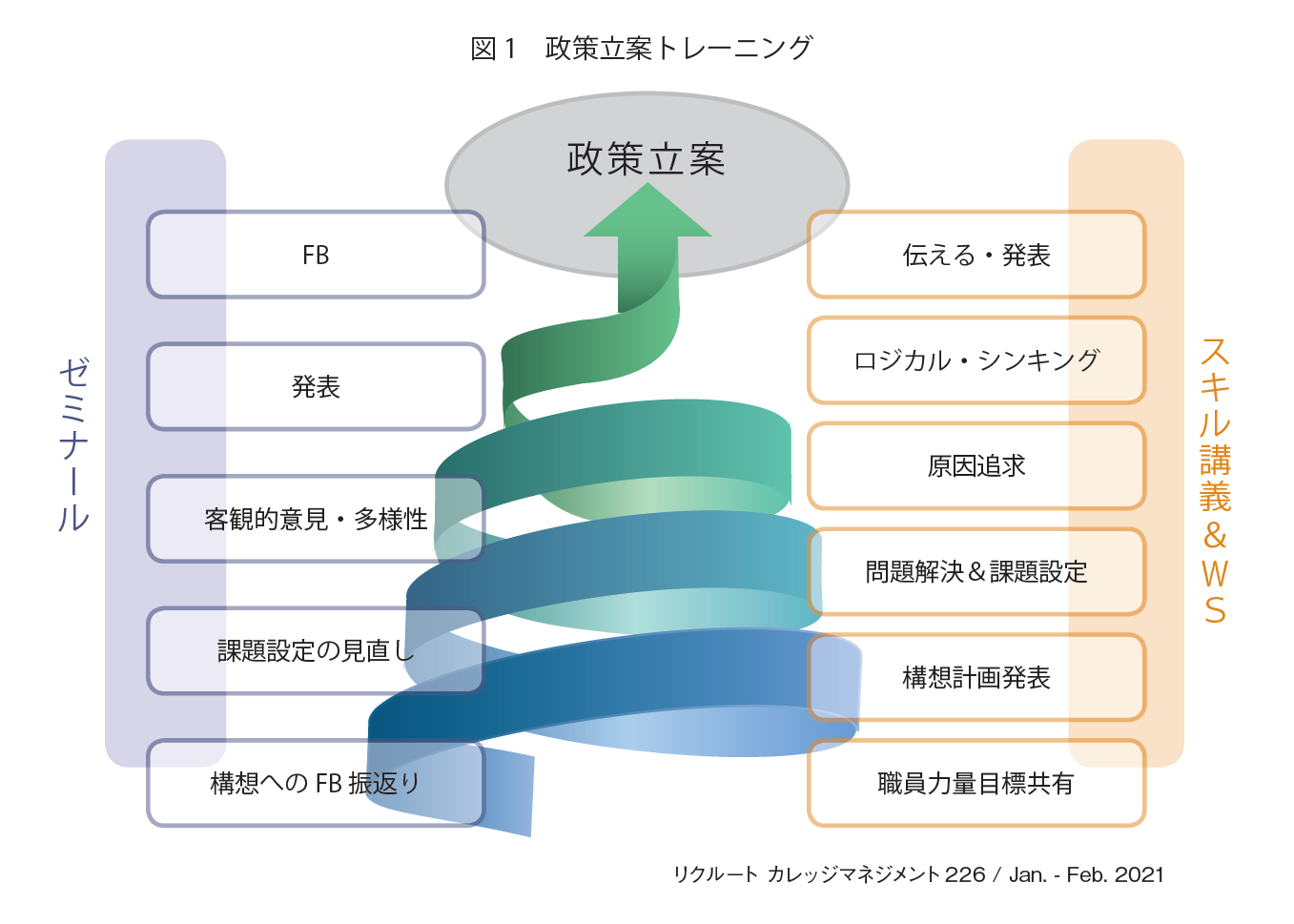

この実践を重視するセンターの姿勢は、例えば、従来のプログラムを再構成するかたちで2015年度から提供されるようになった「政策立案トレーニング」にも表れている。多様な視点から大学経営のための政策を広く深く練り上げる力を鍛え上げることを目的とした全16回のプログラムであり、獲得力量として想定されているのは、(1)社会の動向や高等教育を取り巻く情勢から学園課題を理解し、自らの業務において課題設定する力、(2)自らの業務における問題/課題を発見する力、(3)数値から実態を把握する力、(4)発見した問題/課題に対する解決方法を思考する力、(5)問題/課題に対する解決方法を政策としてまとめる力、(6)政策を分りやすく文書化して会議提案する力の6つ。図1に示すように、スキル講義やワークショップ、ゼミナールによって構成されている。

なお、センターが担っている役割がもはや学内の域に留まっていないことも、ここで強調しておくべきだろう。まず、上述の政策立案トレーニングには他大学の職員も積極的に受け入れている。それだけでなく、受講生たちが生み出す研究成果は、学会等の場で発表され、ほかの研究者に刺激を与えている。そして何より、こうした立命館の取り組み自体が、全国の大学関係者が職員育成を考える際の参照事例になっている。

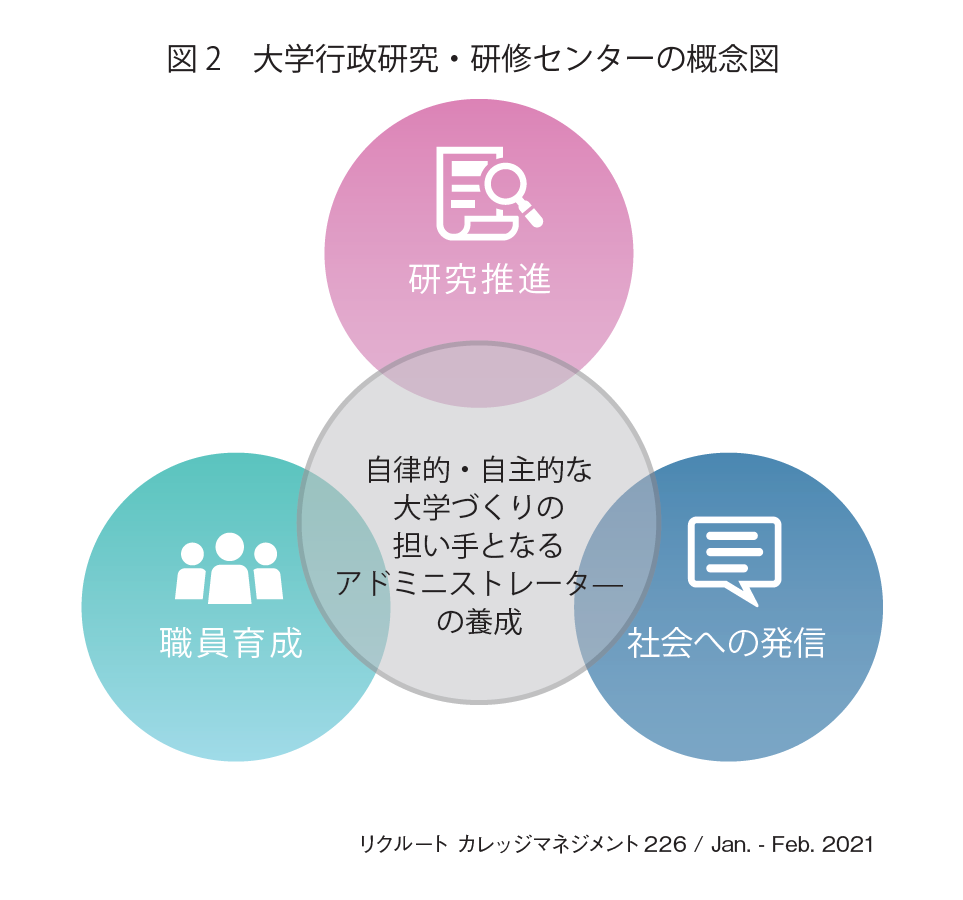

「研究推進」「職員育成」「社会への発信」の3つを柱にしつつ、自律的・自主的な大学づくりの担い手となる職員を養成しているのが、大学行政研究・研修センターである(図2)。

育成型人事制度の導入

立命館では次の挑戦も始まっている。2014年度に方針が定まり、2015年度より各種施策が実施されるようになった「育成型人事制度」だ。大学職員の業務は急激に多様化、複雑化、高度化している。だとすれば、採用・配置・異動・研修、その他職員が経験する全てに「育成」という観点を盛り込む必要があるのではないか。このようなコンセプトに基づいて整備された制度である。

具体的な内容は図3の通りだが、職員のライフコースを4つに分け、各期の成長・育成目標を設定、段階的に力量を形成・向上することが目指されている。注目しておきたいのは、最終段階である「熟達期」に、勤続年数6年目以降(2職場目以降)の職員が想定されていることだ。つまり、育成型人事制度は、いかに有能なミドルを育てるのかといったことに主眼が置かれたものだと言ってよい。

新制度の最大の特徴は、法人全体の共通素養を育てようとしていることにある。森島理事長は「もちろん各大学、各部課での研修もありますが、この制度を導入したのは、法人全体の職員に共通する力量をつけてほしいと考えたからです。立命館では法人全体での人事異動が行われます。京都(立命館大学)に勤務していた職員が、北海道江別市(立命館慶祥中学校・高等学校)に異動したり、大分県別府市(立命館アジア太平洋大学)に異動したりする。どの学校にいようが、どの組織にいようが、立命館の職員であれば、こうした基礎的力量をつけておいてほしい」と言う。

しかし考えてみれば、共通素養なるものを抽出するのは決して容易ではないはずだ。その点を尋ねたところ、「それはやはり、大学行政研究・研修センターあってのことです。センターで議論してきたことをブラッシュアップした、と表現すればよいでしょうか。10年の蓄積の賜物です」と森島理事長は笑顔で言う。育成型人事制度は、大学行政研究・研修センターという土台あってのものなのである。

目指すは専門型人材の育成

ただ同時に断っておくべきは、共通素養を大事にしているとはいえ、立命館が新しい制度を設けてまで育成したいと考えている職員は、決してジェネラリストではないということだ。強く念頭に置かれているのは、むしろ「専門型人材」の育成である。グローバル化が進み、学術は高度化し、社会が寄せる大学教育に対する期待は高まっている。厳しい時代になりつつあるなか、教員にはできるだけ多くの時間を研究と教育に充ててほしい。だからこそ、職員は大学行政のプロフェッショナルになる必要がある。

イメージとしては米国のライブラリアンが近いかもしれない。大学図書館の専門的業務を担うライブラリアンは、あくまでライブラリアンとしてスキルアップしていく。数年の仕事経験の先に研究部や教務部に異動するということはない。あえて職を変えることがあるとすれば、ライブラリアンとして条件の良い他大学へ移るといった類であろう。

米国の大学と日本の大学とは文脈が大きく異なるが、少なくとも専門性という観点からすれば、立命館が向かっているのは、こうした方向性だ。職員業務も多様化・複雑化している。大学経営上の職務の暗黙知を形式知化していくことも試みながら、職員達がそれぞれ専門型人材として成長するための後押しをする。個の力量形成なくして、組織の力量向上を期待することはできない。

キャリア面談についても触れておきたい。職員達の成長にとって、最も大事なのが職場における経験値の向上であることは言うまでもない。ただ、職員の成長の可能性は、個々人の内発的な動機づけがあって花開くという側面もあるはずだ。職員本人が何にやりがいを感じており、キャリアをどのように捉えているのか。半年に一度のペースで、職員本人の手で振り返りのためのキャリアシートを書き、それをもとに上司との面談を行うことになっている。そこで次の課題を設定し、さらなる成長への足掛かりにしてもらいたいと考えている。

幹部養成のためのプロジェクト経験

大学職員の育成に関しては、今ひとつ、組織における推進力の中核を担う人材、即ち幹部をいかに育てるかという点も大きな課題として設定される。そして立命館は、この課題をいかに乗り越えるかについても構想を描き始めている。

キーワードは「プロジェクト経験」だ。若いうちに何らかのプロジェクトを担当してもらい、企画から実行までの全てに責任を負ってもらう。「そのなかで、土壇場、修羅場、正念場というものを経験するでしょう。アウェイ経験と言ってもよい。そのような経験を積んでこそ、幹部に必要な資質が磨かれると考えています」(森島理事長)。

そしてこのプロジェクト経験の幅を広げるため、越境型人材育成なるものも考え始めていると言う。「企業の経営者を見ても、子会社や別会社で揉まれた経験を持つ人は少なくありません。ラインの中で専門的なことを学ぶのも大事ですが、プロジェクトを担当することで学ぶことがいかに大きいかということです。これまでも学外の機会を活用してきましたが、拡充していきたい。ぜひ、そこで一皮むけてもらいたいのです」と理事長は語気を強める。

ほかにも、職員と学生、あるいは職員と教員がタッグを組んで社内ベンチャーを興すことを促進するという話も聞かれた。ミドルがトップと若手の間に生じる距離感を解消するというミドルアップダウンが立命館の強みだという自負もある。たまたま相応しい人がいたというのではなく、次の時代の幹部になるミドルを確実に育てていく。立命館はそのための策を講じつつある。

手応えの先に見えてきた課題

大学行政研究・研修センターの設置から16年。育成型人事制度の導入から6年。2030年に向けて立命館が策定した学園ビジョンR2030 もいよいよ動き出す。R2030 で設定されている人間像は、「チャレンジ精神に満ちた人間」「社会の変化に対応し、自ら考え、行動する人間」「グローバル・シチズンシップを備えた人間」。このメッセージは、職員にも向けられている。

これまでの挑戦にどれほどの手応えを感じているかを尋ねたところ、森島理事長は「職員の基礎力量は、例えば20年前と比較すると、明らかに上昇したとみています。特に効率や正確さといったところでいえば、目を見張るものがある。コンプライアンスについて検討したときも、素晴らしい議論ができました」と述べた。ただ同時に「しかし、次の時代の立命館を牽引できるほどの人材が育っているか、未来の立命館像を語るほどの人材が十分に育っているかと言えば、率直なところ、まだ課題があると思っています」と続けた。理事長が上述の越境型人材育成を強調した背景には、こうした現状認識がある。

インタビューの最中、理事長が幾度か「大学職員になる」という表現を用いていたのが印象的だった。立命館では、大学職員として採用され、勤務し始めることが「大学職員になる」のではない。様々な経験を積み、「徐々に大学職員になっていく」のだ。

どの組織であっても、完璧な人材育成システムなど持っているわけではない。現状を診断し、少しでもいい方向にと試行錯誤するしかない。その悩ましさは、様々な目標や価値観が混在する大学であれば、なおさら感じるところであろう。試行錯誤の最前線に立っている立命館から学ぶことは極めて多いように思われた。

(濱中淳子 早稲田大学)