【対談】経営戦略の実質化・経営意思決定のスピード化/安井望氏×両角亜希子氏

経営戦略の実質化・経営意思決定のスピード化

Society5.0といった社会変化に対応するため、組織の意思決定のスピードと精度をあげていくための「データドリブン経営」に注目が集まっている。大学では学修成果をはじめとする様々な成果や課題をデータとして可視化・分析するための機能としてIR組織が設置されているところも多い。しかしデータを経営の意思決定に繋げていくための議論は、まだまだ進んでいないのが現状ではないだろうか。

今回は『データドリブン経営入門』執筆者であるデロイト トーマツ グループ パートナーの安井望氏と、大学経営論の第一人者である東京大学の両角亜希子教授を迎え、一般企業との比較も交えながら、大学における「データドリブン経営」の要所と課題をお話いただいた。

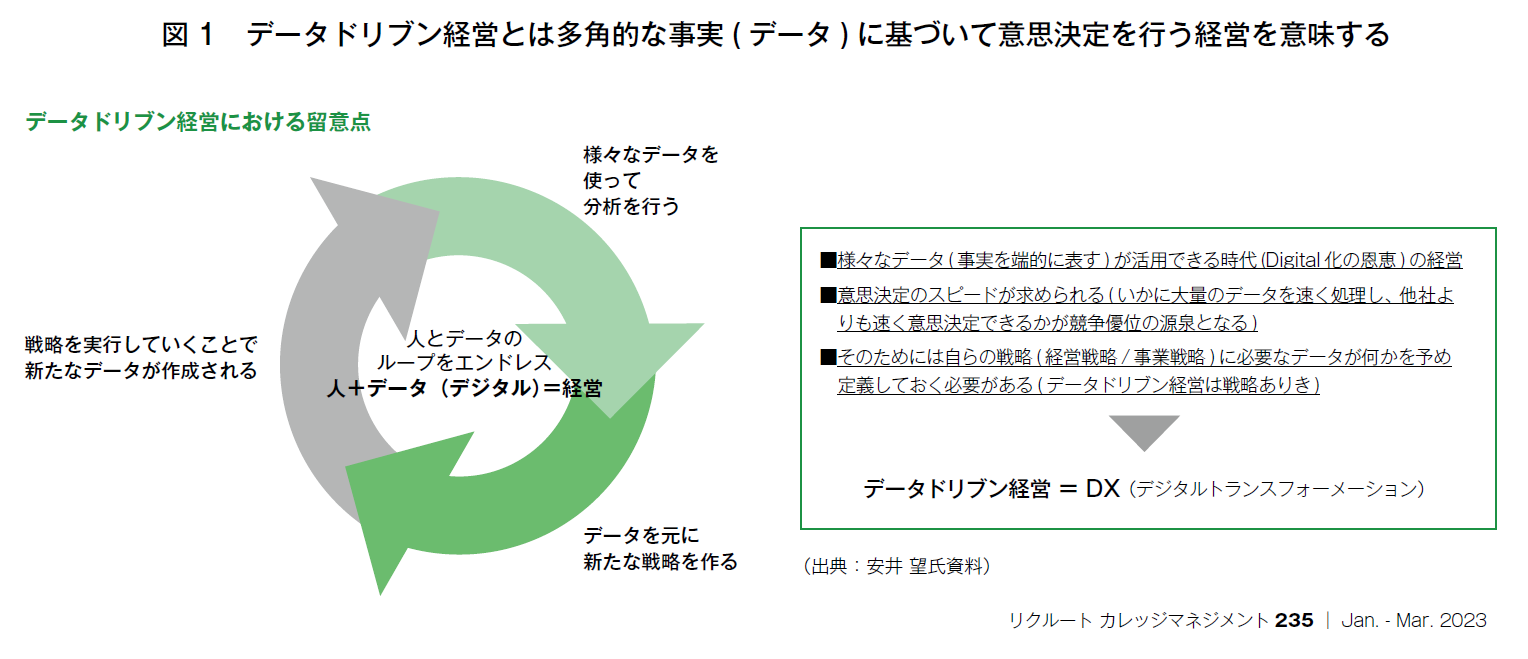

データドリブン経営とはデータをもとにした意思決定

――まず最初に「データドリブン経営」はどういった手法を指すのでしょうか。

安井 一言でいえばデータを使って経営しましょう、ということです。デジタル化が進む中で、企業や人の全ての行動をデータで表すことができる時代になっています。企業が意思決定するとき、これまでは勘や経験で判断していましたが、判断の裏付けになるデータが手に入るようになってきたわけです。そのデータを使いながら、より先を正確に予測できる経営をすることをデータドリブンという言葉で表しています。つまりデータを主にして経営をしましょう、社長の経験と勘だけで経営してはだめですよ、という感じでしょうか。

――データドリブン経営は一般企業ではどれくらい進んでいるのでしょうか。

安井 日本企業の経営のデータドリブンはまだまだ進んでいない状況です。かつてビッグデータという言葉が出てきたころから商品開発の裏付けやカスタマー分析の分野でデータの活用が進んできましたが、その一部分にとどまっているのが現状です。

経営のデータドリブンが進まないのは、結局データがあっても人がそれを判断できないということに起因しています。データの結果に対して意思決定ができない。どういうデータがあったら自分の意思決定が進むのかということをわからずにやっているところがあるので、それが一番の問題点となっていると思います。

――大学においては意思決定自体がそもそも遅いということで、ガバナンス改革が外圧的に言われています。IR(Institutional Research)でデータを取りながら意思決定をしていこうという動きもありますが、大学の意思決定の課題はどういうところにあると思われますか。

両角 IRの導入によってデータに基づいた経営への意識や、社会に説明していくためにもデータをうまく活用して示していく必要があるという認識は広がったのではないでしょうか。しかし、大学の意思決定の課題という点では、誰がそれを決めていくのかという部分に難しさを感じています。教育研究であれば現場が一番物事を知っていますが、経営判断のスピードばかり取りざたされると、現場と乖離したところで意思決定が進み、結局現場がついてこないといった齟齬がおきてしまいます。意思決定の速さと同時に、実は「誰」が「どう意思決定していくのか」ということとセットで考える必要があるのです。スピードだけを見ていてはガバナンス改革をしても良くなったという成果を実感できないということになります。

データありきではなく、目的ありきでデータを活用する

――現在、大学での意思決定におけるデータの活用度合いはどのような状況でしょうか。

両角 うまく活用している大学もあれば、データはあるはずなのにうまく大学の課題や戦略の発見に結び付けられていない大学も多いという印象です。例えば学事データから自動的に作れるものや、学生アンケートや意見を聞いたものは、どこの大学でもあるはずです。データを活用するために学内の誰でも見られるようにしたり、社会にそのまま出して説明したほうがいいといった議論が大切ですが、実情はデータについて「このデータはどこまで出せますか?」ということを議論に終始していることが多いのではないでしょうか。データを十分に生かせていない理由は、データを扱う人の問題であり、組織風土の問題であるところが大きいのかもしれません。

安井 データをもっとうまく使えばいいのに、といった状態は企業もまったく同じです。

いつも問題だなと感じるのは、データに対する考え方です。企業の方と話をすると、まず、「自分たちが今持っているデータをどうにか使わなければいけないと」いう話からスタートすることが多いです。データというものは、自分がやりたいことにこういうデータが必要なんだ、というところから定義されない限り、使いようがないものです。考え方を根本的に変えることが重要だと思います。

両角 例えば大学生への今の課題や実態調査で、こういうことをもっと聞いた方がいいのではないかと新しい提案をしたときに、「いや、経年比較できなくなりますから」と言われることがあります。問題は経年比較ができるかどうかではなくて、今の実態を知るために必要なデータかどうかということ。そこを見据えることは大切ですね。

――データを分析する人は、単に分析するだけでなく、そこから読み取って何を意思決定してもらうかが大切だと思います。そう考えると日本の大学ではIRを一人の担当者がやられていることが多く、非常に高い負荷を背負っているような気がします。

両角 現状、IRの担当は大学職員の方や、若い教員の方が多いのですが、実は1人でやるのは難しいはずです。「こういう傾向があります」といった分析結果があり、そこから何かを学びとる・読み取る役割は別の人が担い、活用する方向性を示すことが必要です。しかしデータを誰がどう作ってどう出していくかという計画がないまま止まっていることが多い。学長でもそういう意識がない方も意外と多い印象です。IRが大事と話したそばから「実は私、データを信じていないんです」とおっしゃる方もいます。

――全員がそうではないと思いますが、データを集めるけど信用していないよ、というのはどういったことからおっしゃっているのでしょうか。

両角 データは解釈によってどうにでも捉えられる。学修成果や学生が何を得たかといったことはデータでは捉えきれないこともある。だからデータだけを見て、どうも自分の知りたいことを説明できていない気がする、ということだと思います。アンケートの結果に対しては「そもそも自分はアンケートのようなものに真面目に答えたことがない」「人によって反応が違うだろう」という声もあります。

――自分の実体験からしか見ていないということでしょうか。

両角 感覚ももちろんとても大事ですし、数値データだけを見なければいけないとは思いません。しかしデータが信用できないのであれば、「このデータが本当にこの取り方であっているのか」とか、「違うデータを取ればいいのではないか」と考えていくことが必要です。

安井 企業の中でも似たようなことがあります。ものがいくつ売れたとか、何色が売れたとか、そういったデータは客観性があるので、データそのものを活用して色んな施策ができます。しかし、例えば社員に働き方改革に関するアンケートを取ったとき、改革したい人だけが答えて、したくない人は答えないわけです。とても恣意性が入っているデータなのに、そこまで信用していいのか、ということは必ず議論として出てきます。そこでデータを信じる企業もあれば、信じない企業もある。結局人がやっていることなのでどっちかには振れてしまうので、客観性を保つということは非常に難しい。ですから、前提として何を知りたいのか、何の意思決定のために必要としているデータなのか、が非常に大切になってきます。

データを一元管理・マネジメントするデータガバナンス

――日本企業のデータドリブン経営はまだ進んでいないということでしたが、海外の企業は進んでいるのでしょうか。

安井 日本よりも確実に進んでいます。最も大きな違いは、データを必要なときにうまくタイムリーに持ってくることができる環境にあるのか、このデータが必要ですと言われてから必死で探さなければいけない状態なのかという点です。データドリブン経営において、データへのアクセスの早さは大切です。そもそもデータを取ってきて分析しても何の結果も得られないことは日常茶飯事です。そのとき、すぐに違うものを探しに動いたり、データの取り方の変数を変えてみようということを機動的に行える環境が揃っているのが海外の企業。そこに日本企業との差を感じることがあります。

――データを必要なときにすぐに入手できる環境とはどのようなものですか。

安井 海外企業にはデータガバナンスという考え方があり、チーフ・データ・オフィサーと呼ばれるデータ管理専門の責任者を置き、社内のデータがどこにどのような状態で置かれているか、誰にどういった権限を持ってデータが提供されているかということをコントロールしています。ひとつの場所に全てのデータが集まっていて、そこさえ見ればどんなデータでも揃いますよ、公開しておくので活用してくださいね、という状態を作っているわけです。

日本では「このデータが必要です」となったときに、「あの人が持っているデータがたぶん最新です」「いやあっちのエクセルにしたものが最新です」、あるいは「〇〇部署の◎◎さんのPCの中じゃない?」ということが起きがちです。必要なデータになかなか到達できないし、到達するために1カ月も2カ月もかかってしまうことが現実問題として多々あるわけです。

海外のデータガバナンスはこういったことが起こらないためのデータの整備・統制に加え、どのように利活用していくかというところまで含めて全体をコントロールし、安全でより効果的にデータを提供するためにはどうしたらいいかということをきっちりとマネジメントするという考え方です。

両角 大学のIRの担当者が最初に何をするかというと、データが学内のどこにあるのか、誰がどんなデータを持っているのか、どのシステムに何が入っているのかということを各部局に交渉して調べます。それからデータを整理したり、各部局のシステムをつなげられる可能性を探ります。一番問題となるのが、システムです。入試、教務等それぞれにローカライズされたものが多く、中に入っているデータを統合するのが難しいのが現状です。以前から指摘されていますが、大きく変わりません。

安井 2000年ごろの日本企業に似ていますね。ここはITの力で解決したいところですね。

データドリブン経営にはデータよりも意思決定できる人材を育成する取り組みが必要

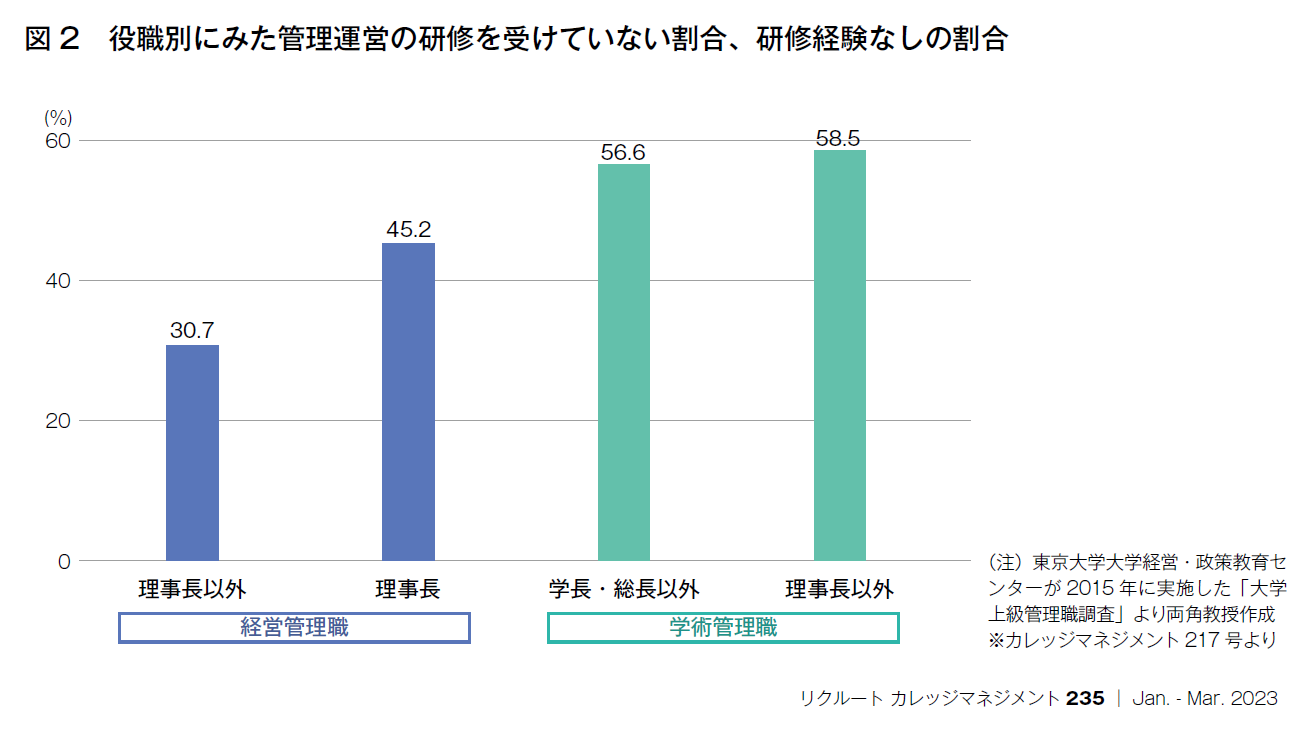

――データと向き合うには目的を持ってデータを取りに行き、データから意思決定を導き出す力が大切だということが見えてきました。これまではデータサイエンティストやIRerをどう育てるかということばかりが注目されてきましたが、判断や意思決定ができる人をどうやって育てていくか、という課題もでてきますね。

両角 結局データであっても定性的なことであっても、そこで一定の価値判断と信念で決めていかなければならない。それができるかどうかの問題は大きいですね。IRerというよりも意思決定をする人達のマインドの教育の方が大事だと思います。実際にデータドリブン経営が回っている大学でもIRのスタッフがすごく充実しているというわけではありません。成功のカギは、トップである学長の方針や、大学として何が必要でそれをどう活用したいと思っているのかや考え方がはっきりしているということです。

安井 企業経営でも同じですね。「何かをするためにデータを使う」のであって、「データを使えば何かができるという前提のもと、人を雇う」ということではないわけです。経営の意思があり、データドリブン経営が必要であれば取り入れる。

――両角先生は学長になるための教育システムに取り組まれていますが、こうした意思決定をどうしていくのかということも学べるしくみがあるのでしょうか。

両角 あまりありません。本来であれば学長になる前にそういったことを学ぶ場が必要だと思います。大学運営は経験と勘だけでやっていける簡単なものではないからです。経験と勘を裏付けるためにデータを頼りに、学内で議論し、検討しますが、やはり最後に意思決定が必要です。トップという座に立つ前に、そういった意思決定をする経験や一緒に学べる仲間を作るといった場があったほうが良いと思っています。

――一般企業ではトップに立つ人のための教育プログラムなどがあるのでしょうか。

安井 多くの企業でCEO やCIOに就任した人や就任予定者が教育プログラムを受講していることに加えて、彼らのネクストジェネレーションを育成するために、同様のプログラムを準備段階の教育として実施している企業もあります。企業ではこうした動きを意識的に行っていますが、大学でもそういった教育プログラムの必要性がこれから生まれてくるかもしれませんね。

両角 そうですね。学部長や副学長、学長を補佐する若手の教授に対して強制的に訓練を受けてもらい、裾野を広げておく。すると学内組織全体にも、そういったことが大事なんだというカルチャーが広がっていく。そういった意味でももっと実施していったほうがいいと思います。

安井 企業であれば、課長になった時や部長になった時など、昇進のタイミングで階級別研修というものもあります。

両角 大学には教授になったら受けなければいけないといった研修が今はありません。

安井 それはあった方がいいかもしれません。ほかの大学から来たら必ずうちの研修を受けなさい、といったことも企業と同じようにあったほうがいいと思います。

学外との接点に関するデータは大学のデータドリブンに親和性あり

安井 企業では月次で意思決定しているものを週次や日次までもっと短くしていこうという動きがありますが、大学はお金が入ってくるのは授業料の振り込みや入試のタイミング等ですから、意思決定タイミングが毎月あるわけではないと思われます。

経営視点で考えると、データは定性的なものの裏付けとして使っていくべきです。毎月の収入等、定期的な短いスパンで発生する事柄において十分なデータを集め、そのデータを年に一度の大きな意思決定に活かしていく。そういった流れに変わっていかないと安定した経営基盤にならないんじゃないでしょうか。僕らの立場からはそんな風に感じます。そういうデータの使い方を今後考えていったほうがいいのかなと感じるのですが。

両角 頻繁に追っていかなければいけないものが何か、そこに向けて変わる必要があるのかを考えると、大学の場合はもう少しタイムスパンが長いものが多いと思います。

安井 なるほど。大学がよりデータドリブンに考えなければいけないという観点からすると、もう少し企業や世の中のビジネスの動きのリサーチデータを増やして、年に何回かの意思決定をするときに十分な量のネタをどう集めていくかということの方が重要なのかもしれませんね。研究自体も企業ニーズや世の中の動きによって変わっていかなければいけないと考えると、世の中のニーズを先読みするというところでどうデータを使ってどうキャッチアップしていくかが大切になってくるはずです。

両角 大学は社会との連携は色んなチャネルを増やしています。教育も研究も、企業と組むときには、たしかにキャッチアップのスパンは早い印象があります。

安井 企業側のデータドリブン経営に対する必要性は、とにかくスピードを速めるというところに着目されている部分があります。企業がそういうスピードで動こうとしているのであれば、研究機関や優秀な学生を輩出する学校も同じスピード感を持ちながら内容を変えていく必要がある、といった流れは出てくるのではないでしょうか。

時代に合わせてどう変わるのかを柔軟に考えることは企業だけでなく大学にとっても重要なことだと思いますし、そのためのデータ利活用は取り入れやすいのではないでしょうか。

――データドリブンというと学内のデータを集めるほうに目がいきがちですが、社会が大きく変わっていることや学生の予備軍となる高校生の変化、就職環境の変化といった学外のデータをどのように把握していくかも非常に重要になってくるということですね。

データドリブン経営の成功確率は意思決定人材の育成にかかっている

――データドリブンを語っていくと、もうひとつのテーマである経営戦略の実質化と密接に結びついていることが見えてきました。

安井 ビジョンとか崇高なことをいうつもりはなく、大切なのは課題があったら課題を解決するために必要なものは何かということです。データを先に考えるのではなく、自分達が向かう方向や解決したいことをまず定義し、優先順位をつけて、そこからデータを使って意思決定していく。この流れが浸透していくと、データドリブンが進むと思います。

――データドリブン経営の成功確率を高めていくために最も必要なものは何でしょうか。

安井 やはり意思決定できる人をどれだけ用意できるかが一番大切になると思います。データを見て意思決定する人をどう底上げするかということを、企業も大学ももう少し真剣に考える必要があるでしょう。

また経営者が見る範囲や、その下にいる人たちが意思決定する範囲は本来定義されていなければいけないものです。その意思決定のヒエラルキーを上がっていく中で経験を通じて意思決定できる人になっていくのです。企業もそこが曖昧になっているところがあり、現場レベルで怖がる人は上に判断をあおぎ、そうでもない人は自分で勝手に決めているというようなところもあります。意思決定のプロセスにもきっちりとガバナンスを効かせるというのは今の日本の社会には重要だと思います。フラットな組織がいい、ということも言われていますが、それでは身につかないこともある。そういうことも考えて組織の形を考えていくことが大事です。

両角 今大学ではガバナンス改革をすればみんなうまくいくと思っている議論がよくなされます。しかし大切なことは、それをどうマネージしていくか、さらにはマネージできる人をどう育てるかということです。安井さんとのお話を通じて、それは大学だけでなくどこの組織でも同じだとわかり、やはりその点が重要なのだと確信を得ることができました。

(文/木原昌子)