【寄稿】脱炭素経営の必要性とその背景について/公益財団法人 地球環境戦略研究機関(IGES) 上席研究員・サステイナビリティ統合センター プログラムディレクター 藤野純一氏

地球温暖化から、地球沸騰化へ

日本でも猛暑が続く2023年7月27日、アントニオ・グテレス国連事務総長は、「地球温暖化(global warming)の世紀は終わり、地球沸騰化(global boiling)の世紀が到来した」と発言した。今年7月の最初の3週間の世界平均気温は16.9℃を超え、1940年から計測して以来、どの7月の最初の3週間の気温よりも高く、7月の月間気温が史上最も高くなる見通しであると、世界気象機関とコペルニクス気候変動サービスが発表したことを受けてのコメントである。

気候変動は地域間格差と世代間格差という不平等を生み出している

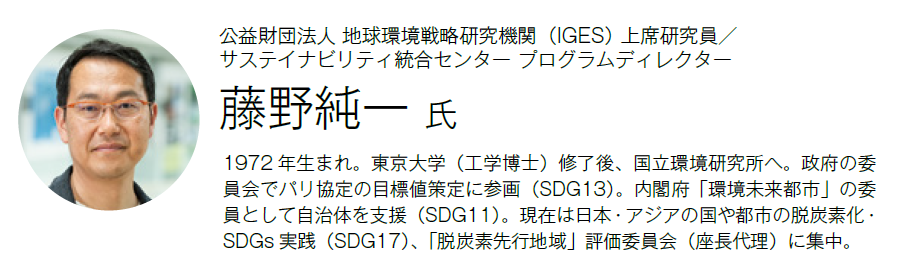

世界の科学者や政策決定者が集まって気候変動の最新の知見をまとめているIPCC(気候変動に関する政府間パネル)では、1990年以来、約5-8年おきに評価報告書を公表しているが、2013年に出された「第5次評価報告書 第1作業部会(自然科学的根拠)」のレポートでは、「二酸化炭素の累積総排出量と世界平均地上気温の応答は、ほぼ比例関係にある」という事実を指摘した。この事実が意味することは、CO2を減らさない限り気温上昇は止められないということと、「どこで」または「いつ」CO2を出しても気温は上昇するということだ(図1)。

2022年6月以降パキスタンでは、モンスーンによる豪雨と深刻な熱波に続く氷河の融解の影響によって大規模な洪水が発生したことで、国土の3分の1が水没し、約1700人の方が亡くなり、約1万3000人が負傷し、210万人以上が家を失うなど壊滅的な被害を受けた。パキスタンの現時点での一人当たりCO2排出量は1トン程度で、世界平均4トン程度、日本の8トン程度に比べてほとんどCO2を出していないのに大きな被害を受けるという「地域間格差」が生じている。

2008年に横浜で行われたアフリカ開発会議に出席した当時横浜市副市長の阿部守一氏(現・長野県知事)は、ノーベル平和賞を受賞したワンガリ・マータイ氏から「もったいない」という言葉のほかに、当時から「アフリカでは気候変動のせいで開発が妨げられており『carbon justice』ではない」、という言葉を聞き、今も強く印象に残っていて、それが彼を気候変動の取り組みにかきたてる原動力の一つになっていると言う。

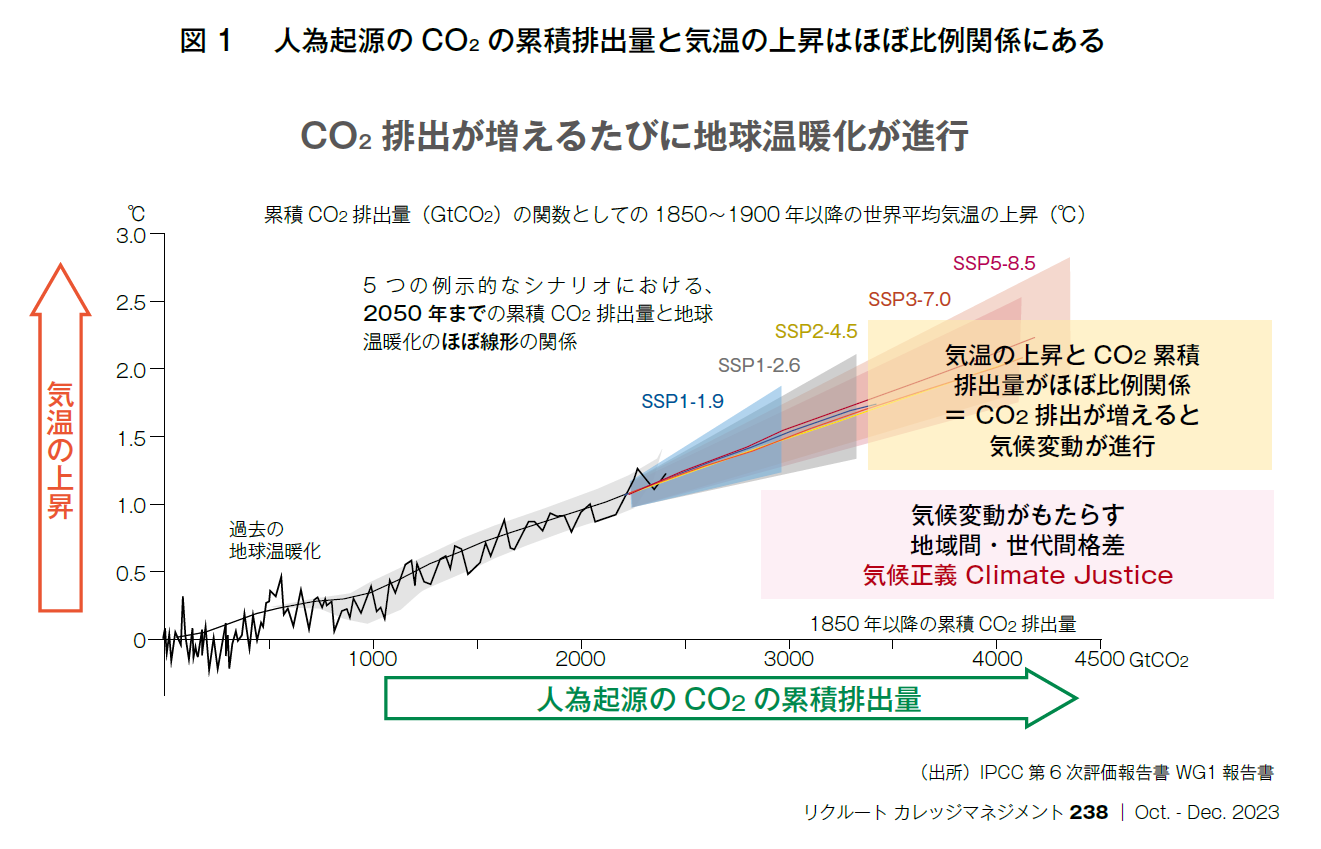

また、この事実は、今日生まれた子は、まだCO2を出していないのに、すでに1.1℃気温が上昇した世界で暮らさざるを得ず、生まれる年が遅くなればなるほど、平均気温の高い世界で暮らさざるを得ないという「世代間格差」が生じることを意味する(図2)。

気候正義と科学の要請から1.5℃目標(=2050年カーボンニュートラル)へ

このように、気候変動がもたらす「地域間格差」や「世代間格差」等の不平等に対して、「気候正義(climate justice)」を求める声が気候変動の国際交渉を行うCOP(締約国会議)等で年々高まっていた。また、2018年10月にIPCCは「1.5℃特別報告書」を発行し、2015年12月に採択されたパリ協定で世界共通目標とした2℃でも深刻な温暖化影響が起こることを示し、1.5℃への道を示していたことを受けて、これ以上の深刻な気候被害を起こさないために、2021年11月に英国・グラスゴーで開催されたCOP26では、パリ協定では努力目標だった1.5℃を世界の共通目標に押し上げた。

2℃目標では、2100年ごろに世界のCO2排出量を0にする脱炭素を目指すイメージだったのが、1.5℃目標では、2050年ごろに0にする「2050年カーボンニュートラル」の達成(そして、その後は当分マイナス)となり、ゴールポストが約50年前倒しになった。

世界はカーボンニュートラル(脱炭素)・ネイチャーポジティブ経営へ

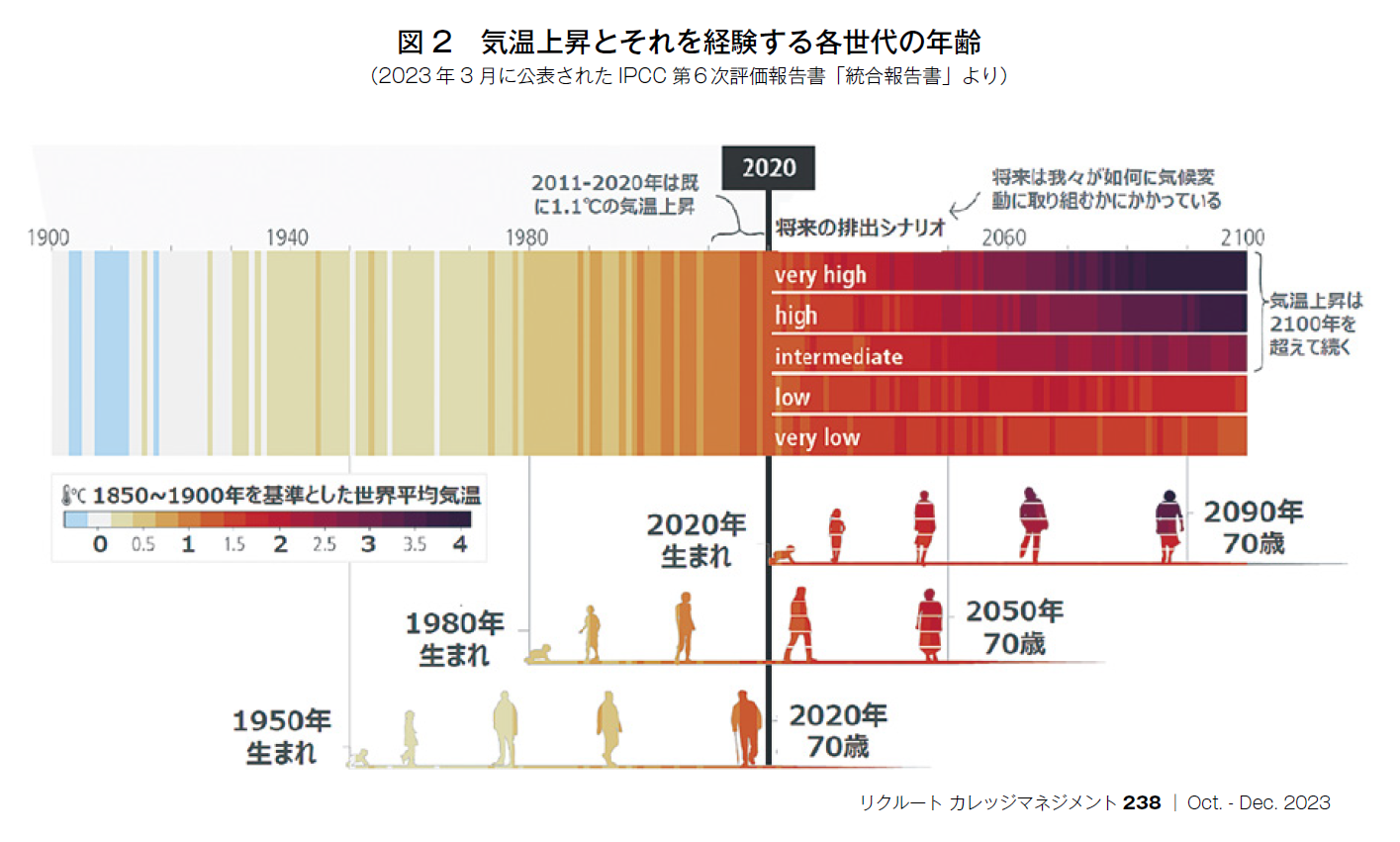

世界経済フォーラムは2023年1月11日、「グローバルリスク報告書2023年版」を刊行した。2006年から毎年発刊され、今回で第18版にあたる。1200名以上の世界の有識者・政策立案者・産業界のリーダーの見解をまとめたこの報告書によると、「今後10年間の深刻なグローバルリスク」として、「気候変動対策の失敗」と「異常気象」がトップ2を占め、第3位は「生物多様性の損失」だった(図3)。昨年は、11月に気候変動のCOP27がエジプト・シャルムエルシェイクで開催されたのみならず、12月には生物多様性のCOP15が開催され、2010年に採択された愛知目標を更新した「昆明・モントリオール生物多様性枠組」がまとまった。

筆者は縁あって、気候変動のCOPには2005年にカナダ・モントリオールで行われたCOP11から毎年、生物多様性のCOPには昨年のCOP15に初めて参加している。気候変動のCOPには低炭素社会シナリオ研究の成果を、欧米やアジアの研究者や政策決定者と共に発表するために参加し始めた。当初は参加人数も少なく、最近のように政府・企業を含む関係機関パビリオンの増加・巨大化が起こるとは予想していなかった。初めて参加した生物多様性のCOP15も、気候変動のCOP27よりは素朴な雰囲気だったが、「Business Day」に世界有数のビジネスリーダーが登壇し、日本からも経済界のグループが30名規模のミッションを組んで参加する等、ビジネス界の関心の高さを肌で感じた。

脱炭素経営とは

環境省は、脱炭素経営のことを「気候変動対策(≒脱炭素)の視点を織り込んだ企業経営」と定義し、企業の従来の気候変動対策はあくまでCSR 活動の一環として行われることが多かったが、近年では気候変動対策を自社の経営上の重要課題と捉え、全社を挙げて取り組む企業が大企業を中心に増加している、と解説している(「グリーンバリューチェーンプラットフォーム」ホームページより:https://www.env.go.jp/earth/ondanka/supply_chain/gvc/decarbonization.html#no00)。

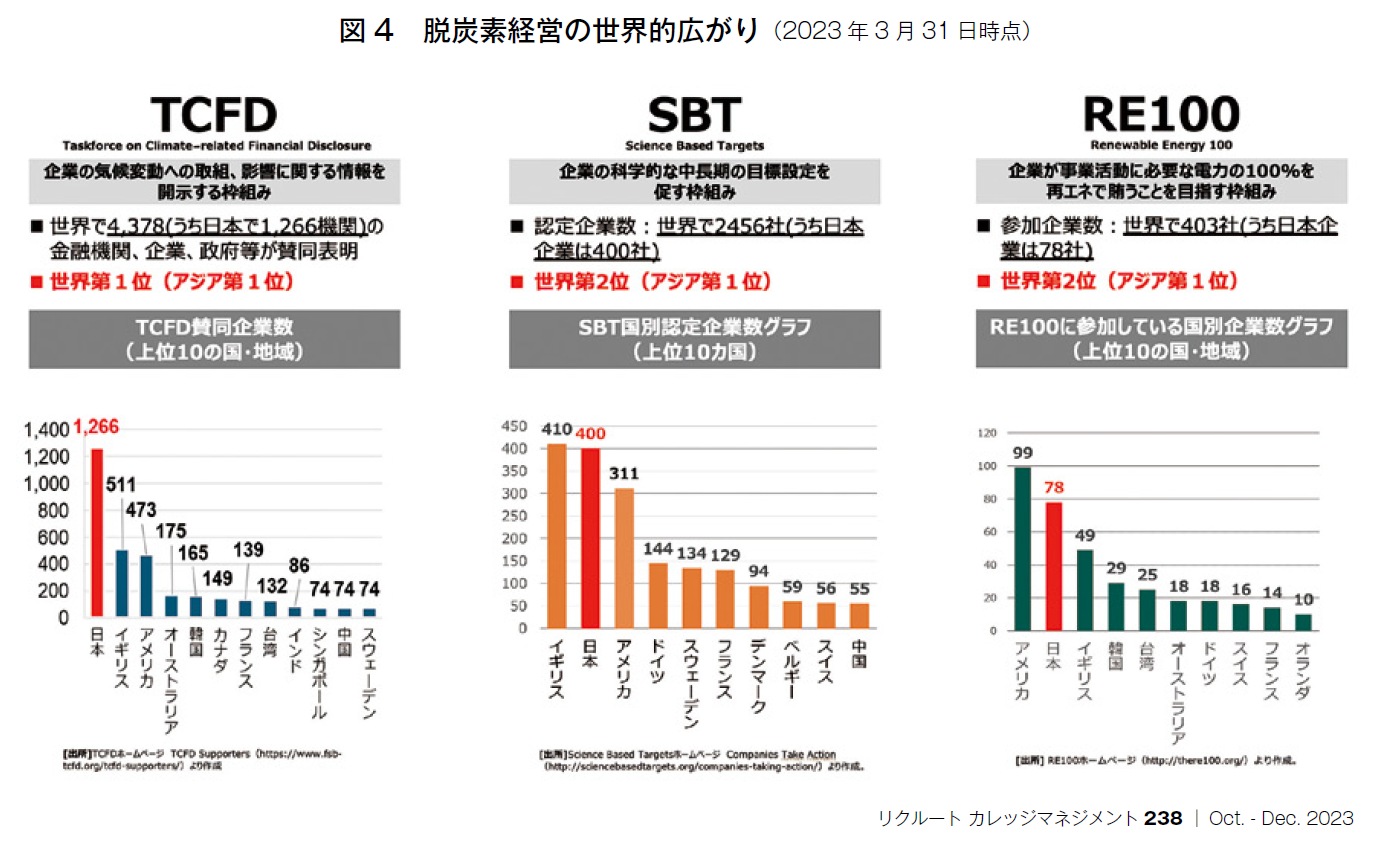

ここで、出てくるキーワードが、TCFD(Taskforce on Climate-related Financial Disclosure)、SBT(Science Based Targets)、RE100(Renewable Energy 100)だ。グローバル企業を中心に、気候変動に対応した経営戦略の開示(TCFD)や脱炭素に向けた目標設定(SBT、RE100)をほぼ必須科目として実施していくことが国際的に拡大している。これは、グローバル投資家等に対して「わが社は脱炭素経営をちゃんとやってますよ」と示すための見える化の重要な手段で、もはや大企業だけでなく、大企業とモノやサービスでつながっている中小企業も、Scope3(製品の原材料調達から製造、販売、消費、廃棄に至るまでの過程において排出される温室効果ガスの量(サプライチェーン排出量))という考え方に応じて、この取り組みから逃れられなくなってきている。

日本企業で先進的に対応してきた企業の一つがキリングループだ。キリンは、京都議定書が採択された気候変動のCOP3の時点からGHG(温室効果ガス)排出量削減の目標をかかげ、SBT、RE100、TCFD にも対応してきた。また2022年7月には世界で最初に、TNFD(Taskforce on Nature-related Financial Disclosure)のパイロットケースを自社の環境報告書を通じて発表し、生物多様性のCOP15でも大きな関心を集めていた。

TCFDに賛同する日本の企業は2023年3月末時点で1266機関で世界1位、SBTは400社で世界2位(アジア1位)、RE100は78社で世界2位(アジア1位)と健闘している(図4)。

こういった企業の取り組みを知る機会として、筆者になじみがあるのは「エコプロダクツ展」(1999年開始)だ。今や「脱炭素経営EXPO」が開催される時代になっており、ご興味あれば参加されてはいかがだろうか。

また、大企業に限らず中小企業や、学校・家庭・有志の方々が、脱炭素な社会・街づくりの構築に貢献している取り組みをコンテスト形式で紹介する「脱炭素チャレンジカップ」(https://www.zenkoku-net.org/datsutanso/)は、自らの取り組みを申し込むことができるほか、過去の取り組みを含め、全国での意欲的な取り組みをYoutube動画等により知ることができるユニークな活動だ。脱炭素チャレンジカップ2023グランプリを受賞された来ハトメ工業(創業1946年、埼玉県八潮町でコンデンサ用アルミケース・アルミ製リベットの製造、従業者数40名)の取り組みをお聞きする機会があったが、担当者自らが最新の知見を学び、毎週全社員向けに環境学習を行う等の継続により、環境改善、品質向上を実現してきた素晴らしい取り組みで、今も愚直に続けている様子に感服した。

大学はじめ高等教育機関に期待すること

2020年6月5日の環境の日に、気候変動枠組み条約(UNFCCC)事務局は、「Race to Zero」キャンペーンを開始し、政府以外のアクター(非政府アクター)であるビジネス、都市、投資家、地域、そして高等教育機関に対して、遅くとも2050年までにゼロ排出実現をプレッジ(約束)するよう働きかけを始めている。2023年7月時点で日本の高等教育機関で本キャンペーンに入っているのは千葉商科大学と東京大学の2大学だけだが、世界では1173大学が関心表明を寄せ、既に534大学がコミットし、カバーする学生数は1100万人を超えている。その中でも米国の大学数が関心及びコミットで最も多く、トランプ政権下でも着々と気候変動教育を大学キャンパスという本拠地で実践する取り組みを進めていた様子が垣間見える(図5)。

日本でも2021年7月に、大学や研究機関が国、自治体、企業、国内外の大学等との連携強化を通じ、カーボンニュートラルの実現に向けた機能や発信力を高める場として「カーボンニュートラル達成に貢献する大学等コアリション」(https://uccn2050.jp/)を、文部科学省、経済産業省及び環境省による先導のもと設立し、約200の大学等が参加している。弊所IGESも5つのワーキンググループ(WG)のうちの「地域ゼロカーボンWG」に主に参画している。

気候変動や生物多様性、サステイナビリティに特にユースの関心が高まり、持続可能なまちづくり・社会づくり・世界づくりが求められるなか、世界で、そして地域で活躍できる人材を育てるための教育を行うためには、大学自らが学び成長する機能を備えることが、わが国が世界の中で役立ち続けるために大事なことなのではないだろうか。2008年に日本エネルギー学会誌のあとがきを書かせて頂いたときに「自然に憧れられる日本」というタイトルで、次のようなことを書いていた。

https://www.educationracetozero.org/current-signatories

・・・・・・

「物静かに、しかし世の中をよくする(資源を過剰に収奪しない、周辺環境にあまり影響を与えない、人々の生活を豊かにする)サービスをいかに提供していけるかが、今後の日本人がとるべき道ではないか。それを日本全体だけでなく地域の場でも生真面目に行う。本気で取り組んでいる姿勢を静かに見せることで、今後さらなる成長が期待できるアジアの国々が進むべき次のステップ[日本型モデル:自然に憧れられる日本] を示すことができるのではないか。しんどい取り組みではあるが、そうやってかたち作る社会は比較的リスクを回避することができるだろうし、国際社会でもそれなりのプレゼンスを得られるだろう。そうすれば、少子高齢化しても、人々はそれなりに食えて、楽しい生活を送れるのではないだろうか。」

・・・・・・

残念ながら、特に気候変動やSDGs、生物多様性の国際会議に参加していると、今の日本・日本人は物静かすぎて、リーダーの後追いはできるが、自ら引っ張っていくような姿が見えず、世界での存在感自体が薄らいできているように感じることが多々あるが、一方で、ユースが自ら世界に出て声を上げている姿を見ると頼もしくも思う。一見異端児に見えるかも知れないが、瑞々しい感性を持つユースの活躍の場を広げ、後押ししていくのも高等教育機関や大人の役割ではないだろうか。何とか、彼らに見せられる背中を自らも作りたいものである。

【印刷用記事】

【寄稿】脱炭素経営の必要性とその背景について/公益財団法人 地球環境戦略研究機関(IGES) 上席研究員・サステイナビリティ統合センター プログラムディレクター 藤野純一氏